昨夜の月は見事でしたね。しばし見とれて眺めていました。Worm Moonと呼ばれる月だそうですが、その煌々と照り輝く月下の世の中はコロナウイルスのパニックで、未だ騒然としていますね。ウイルスの実態が素人には判らないので下手なことは言えないのですが、とにかく皆が安心して暮らせるようになって欲しいものです。色々なものが停滞して、社会全体の劣化になって行かないことを願うばかりです。

今年はコロナウイルスに隠れて震災の話題は少なくなっていますが、忘れてはいけないこととして、今年も想いを持って過ごしたいと思ってます。

私にとって春は様々な花を愛でる時期であり、命の輝きを一番に感じる時期であり、そしてまた震災の記憶が甦る時期でもあります。花粉症が出ることもあって、この時期は演奏会も少なく、家で地道に譜面と向き合っているのですが、これからずっとこの記憶は私の人生の中にあり続けるのだと思います。

岡崎史紘君 昨年、琵琶樂人倶楽部出演時

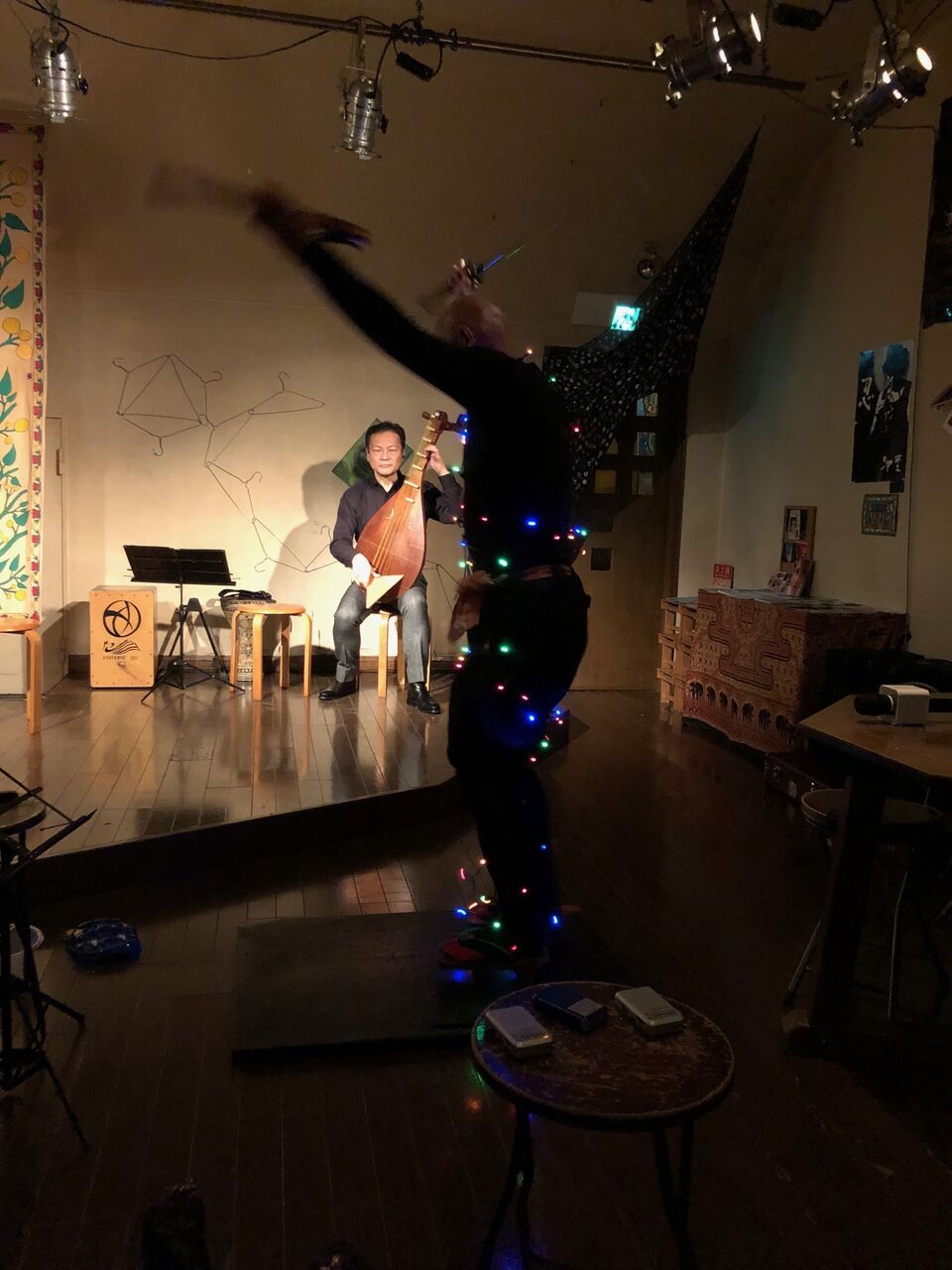

今年は私の主催する琵琶樂人倶楽部が11日にあるので、これ迄行っていた福島の安洞院さんや、和久内先生が主催している追悼集会ではなく、いつものヴィオロンにて琵琶の音を捧げます。今回は筑前琵琶の岡崎史紘君がゲストです。彼は他には無い個性とキャラの持ち主でして、毎年呼んでいるのですが、どんどんと進化して行くのがとても面白い。お稽古事のステレオタイプばかりな琵琶人の中で、こういう独自の個性を持った人が現れてくるのは本当に嬉しいです。これからもこんな琵琶人をもっと応援して行こうと思ってます。こんな時期だからこそ音楽を、そして琵琶を演奏して行きたいですね。私の演奏が追悼になるかどうか判りませんが、語り継いでゆくべきものとして、この日は毎年演奏して行きたいと思います。

あの震災では、本当に色んな事を考えさせられました。私が今迄思ってもみなかった事を突き付けられ、見させられ、感じさせられ、とても多くの事を問いかけられました。私は被災した訳ではありませんが、その問いによって私の音楽に対する感じ方や、社会の中での在り方など、色々な面が変わってきました。またそれまで縁遠かった福島ともつながりが出来、人だけでなく様々な分野につながって行きました。

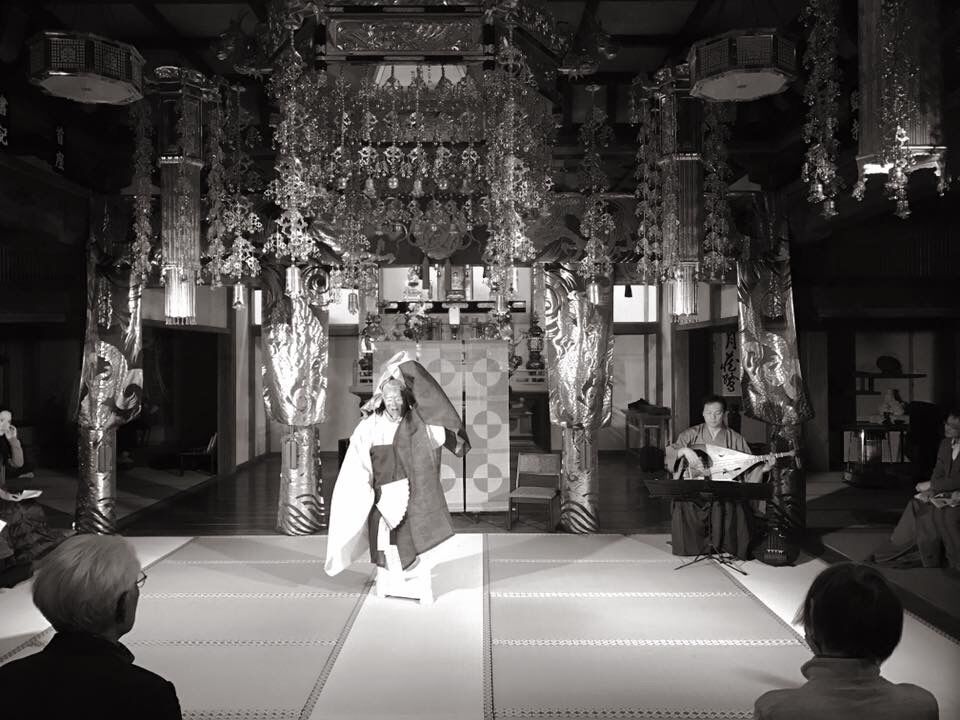

2018年福島 安洞院3.11祈りの日にて ご住職、出演のみなさんと

震災やウイルスパニック、戦争など、世の中は常に思わぬ方向に動き出して行くものです。人間は常にそういう中に生きていかなければならない。そのためには現状維持だけでは、命は次へとつなげることは出来ないのです。ここで政治談議をするつもりはないのですが、日本全体で頭の中を変えて行かないと、大変なことになりそうです。勿論琵琶樂も同じで、永田錦心や鶴田錦史が強く激しく持っていたイノヴェーションマインドが、今こそ必要なのは明白ですね。

私は音楽を創ることが一つの使命だと、年を追うごとに感じています。薩摩筑前の琵琶はまだ歴史が浅いこともありますが、とにかく様々な作品を創り続けることは、とても大事なことだと思っています。琵琶樂の文化を無くしてはなりません。

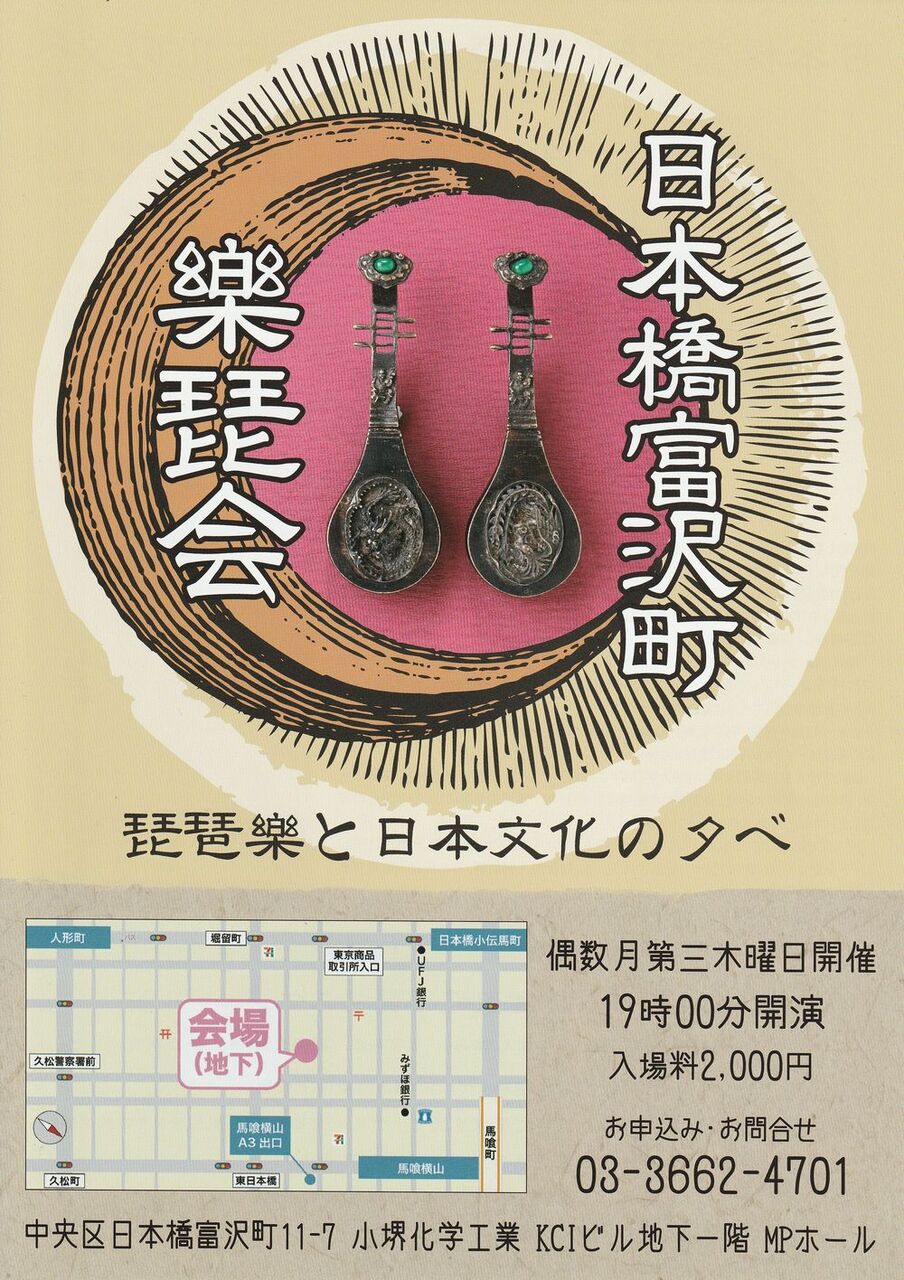

日本橋富沢町楽琵会にて。筑前琵琶の鶴山旭翔さんと

緊急事態には、目の前の援助やインフラ整備等それらが先ず第一ですが、こういう時にこそ文化が必要なのです。そして問われます。それは生きる根底に愛を持てるかどうかということ。人間は大きなストレスを与えられると、身を守るという本能から無意識で根拠なき差別や中傷、攻撃へと向かってしまいます。現に欧米ではもうそれが始まっています。そこには世の中全体への愛はありません。更にその近視眼的な視野は全体主義や排他主義に傾いてしまいます。だから音楽家は今こそ音楽を奏で、創り広めてゆくべきだと感じています。「炭鉱のカナリア」とも言われますが、音楽家、アーティストこそが先ずは行動して行かなければならないのです。そしてその音楽は、愛を語るものであって欲しい。ラブロマンスという事ではなく、音楽の根底に人類地球への大きな愛に満ちた眼差しが溢れていて欲しいのです。

想いを新たに、この一日を過ごしたいと思います。

今年は梅の開花も早く、じっくり楽しもうと思っていたのですが・・・、世の中騒然としていますね。まだこれからがどうなるのか、今回ばかりはただただ祈るばかりです。

予期せぬ事態に直面して国全体に不安が満ち、政治も経済も結構な混乱状態。ちょうど3.11にも重なり、あの時と同じような空気を少し感じます。今年はオリンピック(昨日で、あと147日!! AKIRA)も含め日本の政治や社会に大きな変革が来るかもしれないですね。これからの日本の、そして世界の人間の在り方を問われているような気がします。

昨年の梅花(皇居)

この時期は毎年花粉症の時期でもありますので、私自身は毎年家で譜面書きをしていることが多く、3月8日の神奈川の貞昌院での演奏会が中止になった以外は特に影響は無いですが、身近な方々の公演も随分と中止になっていると聞きます。

平時はすまして突っ張って生きていても、こういう事態になると、改めて社会の中で生きる「自分」というものを感じますね。自分では冷静なつもりでも、自分の心もどこか動揺しているのでしょう。人間の心など弱いものです。人間は社会を離れて生きて行くことは出来ないし、また音楽も社会と共に在ってこそ成立するもの。こんな時には、一緒に舞台をやる仲間がいることを嬉しく感じます。ともすると一人でつっぱりがちな私ですが、やはり色々なパートナーシップが、私の存在を支えてくれているのだと実感します。

ストライプハウスギャラリーにて photo 新藤義久

先日、年明けに創ったフルートとのデュオ曲「君の瞳 EayNayk」の初音合わせをしました。思った以上にいい感じで手応えがあったので、早速細部を手直しして、磨きをかけています。まだまだこれからですが、定番のレパートリーになって行きそうで嬉しいです。そして今、もう一曲デュオの作品に取り組んでいます。曲想としてはバラードです。邦楽のメロディーとは違うのに薩摩琵琶でばっちりとアンサンブル出来て、しっとりとした雰囲気に仕上げるべく奮闘中です。

私は琵琶を手にした時から、いわゆる出来合いの「和風」とは距離を置いてきました。表面の形をなぞったり、ちょっとお着換えした、似非和風のような音楽だけはやりたくないですね。型ではなく、音楽の中に核を感じて欲しいのです。表面の形は時代と共に、どんどんと変化して行き、またその時々で人間の感性も変わって行きます。形が変わっても、時代の好みが変わっても、変わらずに日本の風土に生きる人々が受け継いできた「核」を、私も受け継ぎたいのです。新たな「和風」を創り出すくらいの気持ちで曲創りにチャレンジしたいですね。理想は利休や世阿弥です。新たな時代に、新たな音楽を!!

3.11祈りの日 福島安洞院にて 津村禮次郎先生と

震災の時にも思いましたが、こういう不穏な時こそ、音楽や芸術を止めてはいけないと思うのです。ものだけでなく、政治も経済も教育も「刹那」に支配されているかのような現代にこそ、大きな視野、柔軟な視点、多様性を受け入れて行く感性を育てることがとても大事なのです。それを育むのは芸術であり、人間が人間として生きる根底に直結しています。今こそ我々には芸術が必要なのです。また音楽を聴くと免疫力も上がるのは実証済みですので、是非是非、今こそ素晴らしい音楽を聴いてもらいたいですね。

この時代にこそ音楽を響かせたい。その場を盛り上げる賑やかしではなく、じっくりと聴くことが出来る音楽を奏でたい。今色々な演奏会やイベントが中止になっていますが、私は自分の主催する演奏会はやって行こうと思っています。次は3月11日の琵琶樂人倶楽部。個性的なスタイルで独自の活動をしている岡崎史絃君をゲストに開催します。是非お越しください。

音楽が豊かに響く世の中にしたいですね。

ギャラクシティードームでの演奏会をやってきました。

前にも書きましたが、ここは25年前に開館した当時、私が映写技師として働いていた場所です。このドームは東京で初めてのIMAX常設シアター(プラネタリュウム併設)で、私はIMAXの研修を受けて、毎日フィルムを巻いて映していました。まだデジタルに移る前で、フィルムや音声テープ(何とオープンリールデッキ)をカットして、予告編を付けたりする手作業の編集をやっていた、完全アナログの時代です。

IMAXの映写機でかけられる作品は、当時はドキュメンタリー作品ばかりで、今のようなエンタテイメント作品はまだ当時はほとんどありませんでした(ストーンズのライブがあるくらいでした)。しかし何といっても当時最先端の技術でしたから、スペースシャトルから撮った映像や、深海の映像など、他では見ることが出来ないものばかりで、大迫力の画面とSONIX社の音響設備から出る音に本当にびっくりしました。最初に見た時の感動は未だ忘れていません。

30代の頃 日暮里にあった邦楽ライブハウス和音にて 若い!

30代の頃 日暮里にあった邦楽ライブハウス和音にて 若い!ただ公共施設のせいか宣伝をあまりしていませんでしたので、いつもお客さんは少なく、入場者0で上映中止の事も多々ありました。私はそんな時、ドームの真ん中に陣取って、ずっと琵琶の練習をしていました。そのお陰(?)で、たっぷりと練習することが出来たのです。ある意味そういう職場に導かれたのも一つの縁。5年程給料をもらいながら練習をしていたようなものです。

30代の半ばも過ぎになって、音楽一本でやって行こうと決心したのですが、館を辞める時には、IMAXや音響のSONIXから「こっちで働かんか」とも言われました。しかし私は音楽の道を選びました。正に人生の分かれ道でしたね。琵琶奏者と言っても、現実に琵琶で食べている人など、宝塚出身の上原まりさんくらいで他には誰もいませんでしたので、前例もなければ道も無い状態でした。山彦が海の中にある釣り針を探しに飛び込むようなものでしたね。「もう30歳もとうに過ぎたお前が音楽で食ってけるのか?」「現実を見ろ」などと、さんざん色んな人に言われ、また自分でも思い悩みました。何の宛がある訳でもなかったのですが、劇場に在職中から、ライブをやったり、長唄笛方の寶山左衛門先生の舞台のお手伝いなどしていまして、退職する頃には寶先生の舞台(紀尾井ホール)にも出演の機会があり、すぐ後の大分能楽堂では、寶先生と共演もさせていただきましたので、今から思えば幸運なスタートでしたね。ありがたいことに映写技師を辞めてすぐに色々と仕事の声がかかり、ジャズ系のレーベルから1stCD「Orientaleyes」をリリースするという機会にも恵まれ、琵琶奏者として飛び出していったのです。当時は勢いこそが己の寄るべきものだったのでしょうね。

私の人生などドラマにもなりませんが、考え悩み、時に少しばかりの恋もあり、ただ勢いだけで生きていた、そんな人並より遅い遅い青春時代だったのです。今回いつも練習していたドームの真ん中の場所で琵琶を弾かせてもらって、しみじみ「あれから25年か」という気持ちが湧き上がってきました。

私はここを飛び立ってから、やっと遅まきながら自分の人生を自分の脚で歩みだすことが出来たと思っています。

今回は当時一緒に働いていた仲間も来てくれて話をしましたが、なんだかニューシネマパラダイスのトトのような気分でした。

何事においても、人より時間がかかり、失敗を繰り返さないと前に進めない。亀の歩みの様にのろい私ですが、そんな私にとってこのドームは原点であり、私の「Cinema Paradiso」なのです。

このドームではこれからも公演のお話を頂いています。乞うご期待。

ドーム公演の二日後にやった日本橋富沢町楽琵会 筑前琵琶の鶴山旭翔さんと 20年経つとこうなります

ドーム公演の二日後にやった日本橋富沢町楽琵会 筑前琵琶の鶴山旭翔さんと 20年経つとこうなります

たまにこうした原点に立ち返るのも良いですね。あの頃の自分を想い出すことで、今後の自分の活動にも大きな励みになります。懐かしい仲間にも会えましたし、これまでの自分を振り返る良いきっかけにもなりました。音楽家の道に進んで良かったな。有難うギャラクシティードーム。

このところ安田登先生に連れられて、ビジネスセミナーで演奏する機会が続いています。

色々な話を聞いていると、別角度からの視点で自分を見ることが出来ますね。「自分はこうでありたい」という想いは良いと思うのですが、その深化を求めるあまり、新たな探求をしなくなるという事はビジネスでも芸術でも同じですね。言い方を変えると、何かを創り出すには、一見余計なものにも関心を持って体験し、時に失敗をし、今までに無いものとの出会いと刺激、そして組み合わせを求め続ける姿勢が大切という事がよく判ります。かのスティーブン・ジョブズも何度も失敗を繰り返したそうです。

昨年旅行で寄った琵琶湖の朝

また、いつも書いていることではありますが、無駄ともいえるぼーっとした時間も大事です。安田先生から教えてもらった言葉に、論語の「而」の字に当たる意味として「魔術的時間を呼び出すための無為の重要性」というものがありますが、正にこれです!。やっとお墨付きを頂きました。ぼーっとするのも仕事の内。芸術もビジネスも人間の営みですから、共通する部分は多いですね。

探究と言えるかどうか判りませんが、私はジャンル別なく多方面の物事、出来事にも関心があるので、自分の周りには様々なジャンルの人が居て、色々な話を聞きます。当然多くの刺激を受けるので、それゆえ多方面に対し小さな願望、秘かな想いが常に沢山湧き出てきます。中には次第に忘れてしまうものも多いのですが、秘かな想いを持っていると、いつも何かワクワクしていられます。例えば、「あの人に会いたい」「あそこに行ってみたい」「あれやってみたい」「あれ欲しいな」などという小さな秘かな想いが常に自分を取り巻いて、ワクワクしているのです。ただ激しく熱望しません。熱望するとその想いに振り回されてしまいますので、なんとなく忘れしまう程度に思っているだけなのです。この大上段に構えない、小さな秘かな想いは、ニューロンの様に自分を取り巻くあらゆるものや社会、環境とつながって行くのです。そしてそのつながりの中で自分が熟成し、生かされていると感じています。知らないうちに自分が、何かしら自分の望む方向に行動をしているという事だと思いますが、ニューロンによって繋がった環境が熟してくると、自然と自分の想う方向に物事が流れ、ふと気が付くと実現しているという事がとても多いのです。

ドミニクチェンさんが開発した「NukaBot」

先日のセミナーでは豪華な懇親会(知的コンバットと言っていました)があり、ドミニク・チェンさんとご一緒でしたので、「ぬか床」の話を色々聞かせてもらったのですが、私はとにかく筋金入りの「御新香ッ食い」ですので(食べ物屋のレベルは御新香で判ると思っているようなやつです)、興味深くお話しさせていただきました。自分はぬか床の中の野菜が微生物で生かされているように、自分を取り巻くあらゆる環境、時代、社会や人間関係という中で自分は生き、生かされていると感じてなりませんね。自分がジャズを通りこしてきたことも、今琵琶を生業として生きていることも、ネット配信の技術によって、世界で私の曲が流れるようになった(細々ですが)ことも、時代や環境、人間関係の中でもたらされてきたことです。人との出会いによって、多くの仕事が実現し、シルクロード迄行くことが出来たのも、別にロビー活動を展開したという訳ではなく、自分が「何となく」思っていたことが、ニューロンのつながりで環境と人と時代が整って熟したからこそ実現したという事だと思っています。ナスやキュウリがちょうど良い漬かり具合になったという事と同じですね。

自分の中の小さな秘かな想いを沢山持っていると、ニューロンが増え、色んな所に展開して行きます。今も秘かな想いは色々と持っています。「話をしてみたい」と感じている方も何人か居ますし、中には何かパートナーシップを持てたらいいなと思う方もいます。欲しいものもありますし、やりたいことも色々とあります。このワクワク感が世界を広く大きくし、日々を楽しくし、発酵して素敵な作品となって具現化して行くのです。

さて、今週は二つの大事な演奏会があります。先ずは西新井のギャラクシティープラネタリュウムでの演奏会。このプラネタリュウムは25年前に都内初のIMAXシアターとして、プラネタリュウムと併設で誕生しました。私はこのギャラクシティーが出来た当時、ここで映写技師として働いていたのです。暇な時にはドーム内で琵琶の練習をさんざんやらせてもらい、5年ほどみっちりと修業(?)して琵琶演奏家の道へと旅立って行った場所なのです。だから今回はいわば20年ぶりの凱旋公演という訳です。

予約が必要なようですので、是非アクセスしてみてください。お待ちしております。

そして木曜日には今年最初の日本橋富沢町楽琵会。今回は現在の筑前琵琶のトップを走る鶴山旭翔さんを迎えての開催。平家対決となりっております。

色んなことが次々とはじまり、面白いことがあちらこちらで寄ってくる。生きているな~と感じますね。秘かな想いはこれからもずっと、秘かに沢山持って生きて行こうと思ってます。

今年は年明けから、実に様々な方々と共演しています。

左:ストライプハウスにて坂元美蘭さん、藤田晄聖さんと

中:音や金時にて、日野道夫・伊藤アツシ・藤田晄聖各氏と

右:大府こもれびホールにて、玉川奈々福さんと

年明けは、トランスジェンダーパフォーマーの坂本美蘭さんとストライプハウスで共演。今まで何度も一緒にやってきましたが、今回が最高の出来でした。琵琶樂人倶楽部と衎芸館では筝の内藤眞代さん、笛の長谷川美鈴さんと久しぶりに「春の宴」を演奏。ブログ記事にも書いた愛知の大府では、小泉八雲のメモリアルイベントにて八雲の曾孫でもある、小泉凡先生、アンソロジストの東雅夫先生の講演と共に、能楽師の安田登、浪曲師の玉川奈々福、人形師の百鬼ゆめひな各氏と共演。

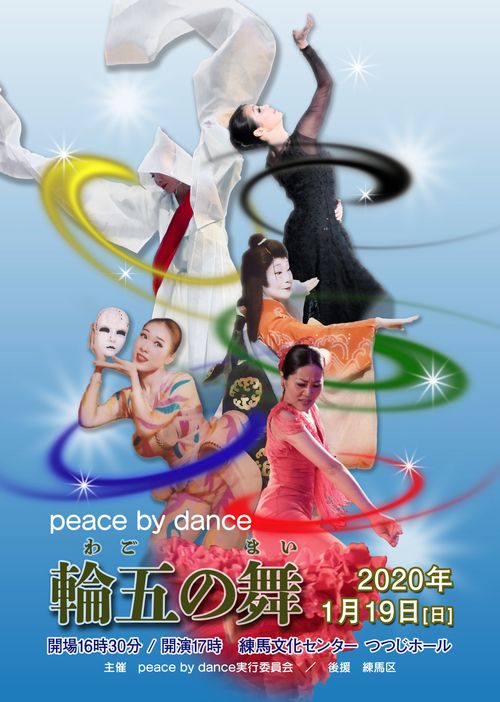

舞踊「輪五の会」では、日舞の花柳面先生はじめ、中国舞踊、韓国舞踊、モダンダンス、フラメンコの方々が拙作「Sirocco」で踊るという何とも面白い企画があり、先日はフラメンコギターの日野道夫先生、アラブPerの伊藤アツ志さん、尺八の藤田晄聖君、そしてパフォーマーのナガッチョさんと共演。今月もヴァイオリンの濱田協子さんと共演します。聴く方も吉岡龍見さんの尺八古典本曲や三曲合奏をじっくり堪能し、他にはジャズのライブなどを聴きに行きました。

節操が無いとも言えますが、実に私らしい展開だと思います。いずれも興行的にさして売れるものでもないですが、大府の公演や舞踊の会ではホールが満席になるなど、お客様もそれなりに来てくれて、本当にありがたい限りです。こうして世の流れの中で日々色んな舞台に接していると、音楽や舞踊の在り方も変わるべき時代に来ているのだなと、そんな思いが募りますね。民族色の強いものは、どうしても歴史、民族、アイデンティティーなどいろんなことが頭に浮かんでしまいますが、こうして色々なものが集い合うというのは平和な証拠でもあります。また私がギタリストだったら、なかなかこれだけの多岐に渡るジャンルとは交流が出来なかったようにも思います。どんなジャンルにも適応するギターよりも、日本のものしか出来なさそうな琵琶だからこそ、そこに今迄に無い新たな可能性を見てくれる。ありがたいことです。こちらに広い心さえあれば、色んな方面から声がかかるのです。

音や金時にて パフォーマー ナガッチョさんと

現代はネットで世界のものが見聞き出来、何処にでも行ける時代ですが、果たして多様なものが共存し得ている世の中でしょうか。私にはそうは思えないのです。確かにいろんな国のものは見聞き出来ますが、何事においても刹那的な面白さが優先し、面白おかしいものだけが溢れかえっているのが現状ではないかと思います。日々ディアに誘導され、実際に目にしている範囲はとても小さいのではないでしょうか。華やかなものだけを観させられ、生き生きとした人々の営みは、ネットや海外旅行では見えない所にあるように私は思います。

基本的に人間の心はなかなか多様なものを受け入れません。身を守るという本能がある限り、排他主義に傾いている方が楽なのでしょう。今回のコロナウイルス騒動でも、ヨーロッパのレイシズム的な部分が浮かび上がりましたし、9.11も同様だと思います。便利なものや楽しいものは受け入れますが、それ以外はなかなか交流はままならないというのが現実ではないでしょうか。

しかしここを乗り越えて行くのが芸術家だと私は思っています。芸術家は常に時代の最先端のセンスを世に示し、次世代へと誘う存在です。囚われた観念や、因習を開放し、次の世界を見せるのが芸術家です。歴史を創るのは武将でも政治家でもなく、芸術家と言っても良いのではないでしょうか。芸術家がどのように動いて行くかで世界は変わると私は思っています。今のままで世界が動いて行ったら、人間も地球も疲弊してしまう。新しい概念や哲学が必要な時期に来ているように思います。

2年前の日本橋富沢町楽琵会 鶴山旭翔さんと

さて今月20日は筑前琵琶の鶴山旭翔さんを迎え、日本橋富沢町楽琵会をやります。琵琶の聴き比べなど、現代のエンタテイメントとは程遠いと思う方も多いでしょう。しかし琵琶樂は日本音楽の根幹をなすものだと私は信じています。琵琶樂の多様で豊かな魅力を、どうこの世に響かせて行くか、そこが私の使命であり、腕の見せ所。琵琶樂という命を次世代に繋げるためにも、どんどんと色々な形でやっていきたいと思っています。ご興味のある方は是非お越しくださいませ。詳しくはHPのスケジュールをご覧ください。

豊かさとは何か、今こそ考えて行きたいですね。

30代の頃 日暮里にあった邦楽ライブハウス和音にて 若い!

30代の頃 日暮里にあった邦楽ライブハウス和音にて 若い!

ドーム公演の二日後にやった日本橋富沢町楽琵会 筑前琵琶の鶴山旭翔さんと 20年経つとこうなります

ドーム公演の二日後にやった日本橋富沢町楽琵会 筑前琵琶の鶴山旭翔さんと 20年経つとこうなります