今回はよく質問を頂く、琵琶のメンテナンスについて少々・・・。

琵琶という楽器は本当に手間のかかる楽器で、シリーズで書いている「サワリ」や「糸」はもちろんの事、糸巻き、柱などなど常に気遣って調整してあげないと思うように鳴ってくれません。この手間のかかり過ぎるところが、器楽演奏を遠くしてしまっているのでしょうね。私は小学生の頃からギターを弾き、中学ではブラバンでコルネットを吹いて、今までの人生、ずっと何かしらの楽器に携わってきましたが、琵琶くらい手間のかかる楽器にはお目にかかったことがありません。

私は大体2年に一度、私の琵琶を作ってくれた石田克佳さんに、普段からよく使う琵琶全体のメンテをしてもらうのですが、職人さんに任せるところとは別に、琵琶を良い状態にしておくには日々のメンテがとても大事なのです。日頃常に大型・中型を二面づつ使っているので(プラス樂琵琶も使います)、単純に面倒も4倍となり、結構な頻度で一日中琵琶の調整にかかりっきりなんて事があります。琵琶を弾く前には、一通り音を出してサワリの具合や柱、糸口など点検して、削る所は削って万全にしてから弾き始めます。いわゆる皆さんの思うような「練習」というのは私はやらないのですが、どこか具合の悪い所があると気になって弾いていられないのです。そんな普段のメンテの中でも、案外見落しがちなのは糸巻きなんです。

薩摩琵琶は柱と柱の間を締めこんで(チョーキング)しながら弾くので、チューニングがとても狂いやすい。しかし単に絃をひっぱるからチューニングが狂うというだけでなく、糸巻きの不具合でチューニングが狂う場合も多々あります。実は先日も大型琵琶を定例の琵琶樂人倶楽部で使ったのですが、2の糸がどうも狂う。何とかやり通してしまいましたが、帰って来て診てみると、糸巻きがほんの少しゆるいのです。糸巻きと糸倉が完全に密着していない。見た目にはわからないのですが、糸巻きを回した時、手にぐっと馴染むいつものしまり具合とちょっと感触が違ったのです。私は太い絃を使うので、糸巻きへの負担も大きく、少しでもゆるいと、チューニングが下がってしまいます。何時も気をつけていたのですが、音色の調整に気がとられていて、糸巻きの具合を見落していたという訳です。

薩摩琵琶は柱と柱の間を締めこんで(チョーキング)しながら弾くので、チューニングがとても狂いやすい。しかし単に絃をひっぱるからチューニングが狂うというだけでなく、糸巻きの不具合でチューニングが狂う場合も多々あります。実は先日も大型琵琶を定例の琵琶樂人倶楽部で使ったのですが、2の糸がどうも狂う。何とかやり通してしまいましたが、帰って来て診てみると、糸巻きがほんの少しゆるいのです。糸巻きと糸倉が完全に密着していない。見た目にはわからないのですが、糸巻きを回した時、手にぐっと馴染むいつものしまり具合とちょっと感触が違ったのです。私は太い絃を使うので、糸巻きへの負担も大きく、少しでもゆるいと、チューニングが下がってしまいます。何時も気をつけていたのですが、音色の調整に気がとられていて、糸巻きの具合を見落していたという訳です。

音色の調整は万全にやっていても、家では本番さながらに弾くわけではないので、糸巻きのほんのちょっとした緩みは気がつかないことが多いのです。本番となると長い時間弾くわけですし、弾く本気度も違うので、こうした部分が如実に演奏に出るのです。

どんな小さな演奏会でも気は抜けないですね。早速いつも使う薩摩四面、樂琵琶一面のメンテを丸一日かけてやりました。私の稽古場には修理に使う板やら工具が様々揃っていて、駒をはずして高さ調節をしたり、音程を直したり、膠で接着したり・・・、かなりの所まで自分で直します。ボディー側面の剥がれや、木部の割れなどはさすがに専用の道具と特殊な技がないと出来ませんので石田さんに頼みますが、その他はほとんど自分でやります。全て頼んでいたら時間もお金もかかり過ぎてやってられません。

左:ASaxにSOON・Kimさんとアディロンダックカフェにて

分解型背面

今一番手をかけているのは昨年作ってもらった分解型です。こいつは元々一体型で、中型2号機として5thCDのレコーディング等に使っていたのですが、表面に拭き漆をしたところ、どうも音が良くなかったので、昨年石田さんに頼んで漆を全て剥いでもらって、真ん中で胴を切り離し、分解型に改造してもらいました。

しかしながらジョイント部分に大きなブロックを入れてあるので、最初はなかなかボディーが鳴らなかったのと、糸口の角度が決まらず悪戦苦闘していました。ボディーが鳴るにはまだ時間がかかかると思いますが、その分糸口のサワリは厳密に調整しようとがんばっている訳です。こいつも先日福島へ持って行った時に1の糸が妙に下がり、一部演奏に苦労しました。やはり糸巻きがほんの少しですがゆるかったのです。まだまだ修行が足りません。

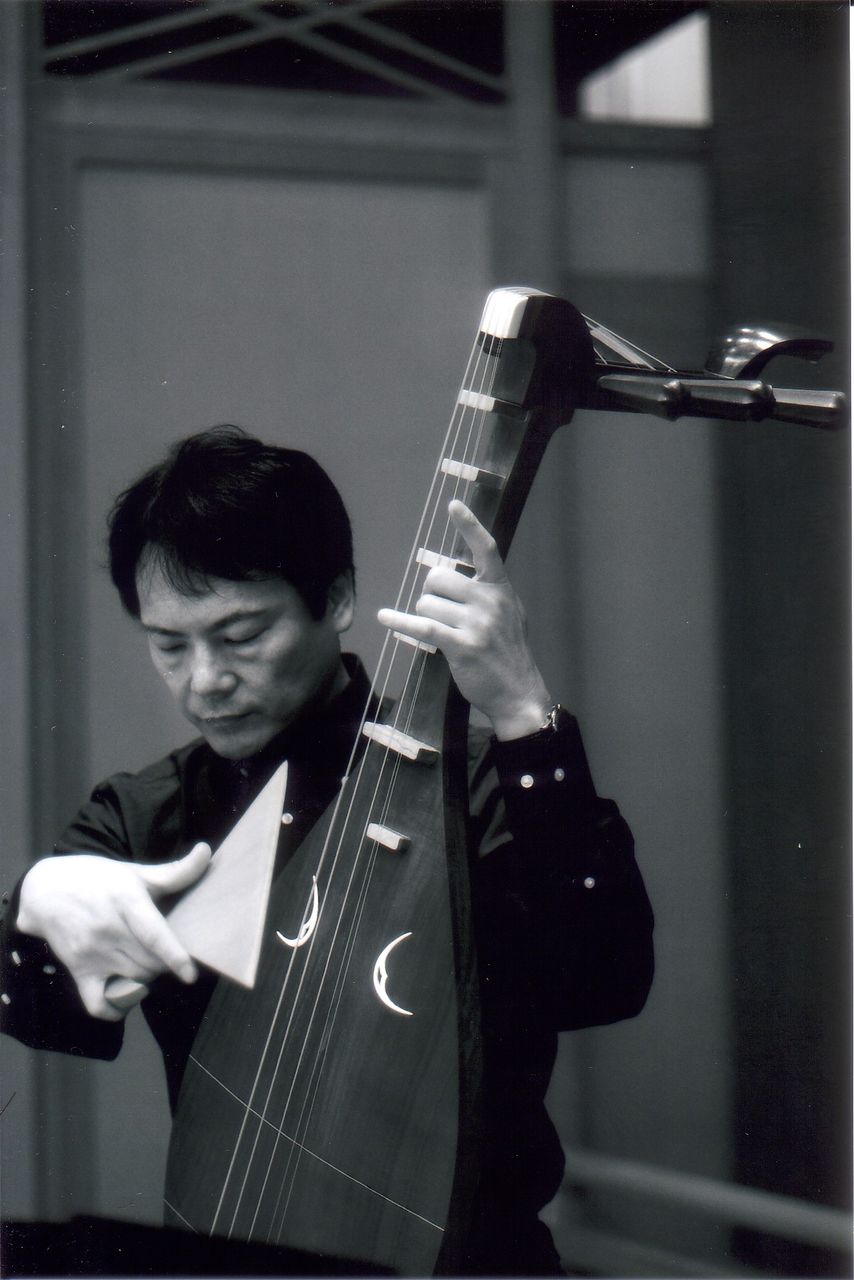

若き日

若き日

糸巻きのメンテのやり方も写真を載せようと思ったのですが、サワリ同様、実際に目の前で見せて、触ってみないと到底判るものではないと思いますので、中途半端なことはしないほうがよいと思い、あえて止めておきました。要は糸巻きと糸倉が何処を回してもしっかりと密着しているということです。その具合を自分の手の感触で判るようにする、としか言いようがありません。この記事で自分の楽器を見つめ直すきっかけになってくれれば嬉しいです。

鶴田錦史氏もメンテに関してはかなり自分でやったそうですが、教室を開いているお師匠様なら、きっと色んなノウハウをお持ちでしょう。具体的な事は、サワリの調整同様、是非お師匠様に教わってみてください。まともなお師匠様なら、しっかりと琵琶全体に渡ってメンテナンスが出来るはずです。ちなみに私のこうしたメンテの技はT師匠から基本を教わりました。その後自分でやりながら自分の琵琶にあったやり方を覚えました。

サワリや柱は勿論ですが、糸巻きは結構盲点です。是非一度チェックしてみて下さい!!。

私は琵琶奏者です。歌手ではありません。だから琵琶で私の音楽を表現出来なければ、琵琶奏者として成り立ちません。声は私の音楽の中のヴァリエーションの一つでしかない。声は使っても、声に寄りかかるようでは楽器の演奏家としてやっていけません。ピアニストはピアノを弾き、ギタリストはギターを弾く。この当たり前のことを私は琵琶でやっているのです。

とにもかくにも琵琶奏者と名乗る以上、琵琶の音色が何をおいても第一であり、命です。千数百年の歴史のある樂琵琶は弾き語りはしませんし、声とは一緒にやりません。「啄木」のような素晴らしい第一級の独奏曲もあります。薩摩琵琶はまだ100年ほどの歴史しかありませんが、声に頼らず、琵琶だけで舞台を張れる、本物の実力を持った琵琶奏者が、是非これからどんどんと出てきて欲しいものですね。