何だか急に春の雰囲気になりましたね。先日は東京に雪が降り、窓から積もった雪を眺めてのんびりコーヒーを飲んでいたばかりなんですが、一気に春の陽差しを感じて体も動き出して気分も変わり、仕事も進みました。新曲の譜面も出来上がり共演者の所に送る事が出来ましたし、確定申告も例年通り初日に済みそうです。それにしても天気ひとつでこんなに気分も変わるというのは、自然の力というものは凄いですね。

今日は曲作りについて書いてみます。今迄沢山の曲を書いて来ました。何時も演奏する曲から滅多にやらない曲迄色々ですが、そのすべてが軌跡として残っているというのは嬉しい限りです。CDの時代と違って、出すとそのまま世界に発信されるというのも本当に有難いです。時代に生かされているなとしみじみ思いますね。

ショウビジネスの音楽ではないので稼ぎにはなりませんが、配信ではアレンジ違いなどを含めるともう7、80曲程配信されています。こうして作品を発表してこれたのも、運命というのか、大いなる何かのはからいなんでしょうね。年を取るにしたがってそんな風に思う事が多くなりました。

ただ私はいわゆる天才型ではなく、創り上げるまでにとにかく時間がかかるのです。直感で降りて来たような曲もない事はないですが、ほとんどの曲はああでもないこうでもないと時間を費やさないと出来上がりません。また出来上がってからも何度か舞台にかけて、その後手直しを繰り返さないと完成に至りません。完成したと思っても時が経つと、また気になるところがでてきて、少しづつ細部を変更したりして、なんだが常にメンテナンスをしているような感じです。アルバムでリリースした後に手を入れた曲もいくつもあります。

昨年リリースした琵琶独奏曲「あゆのかぜ」も何度も何度もライブで失敗して、どうにも上手くいかなかったのですが、大分ゆっくりと寝かせたせいか紆余曲折を経て何とかあの形になりました。更に曲というのは、本当の意味で舞台のレパートリーとして定着して行くには更なる時間が必要です。それが私の言う所のエイジングです。色んな舞台で、色んな人と共演する事で、作曲した自分でも気が付かなかった新たな側面が見えて来て、熟成されてレパートリーと成って行きます。これが面白いのです。私の曲はデュオで演奏するものが多いので、演奏の度に共演者が変わり、それによって違う解釈も出て来て、毎回の変化を楽しんでいるので飽きるという事がありません。。

昨年リリースした琵琶独奏曲「あゆのかぜ」も何度も何度もライブで失敗して、どうにも上手くいかなかったのですが、大分ゆっくりと寝かせたせいか紆余曲折を経て何とかあの形になりました。更に曲というのは、本当の意味で舞台のレパートリーとして定着して行くには更なる時間が必要です。それが私の言う所のエイジングです。色んな舞台で、色んな人と共演する事で、作曲した自分でも気が付かなかった新たな側面が見えて来て、熟成されてレパートリーと成って行きます。これが面白いのです。私の曲はデュオで演奏するものが多いので、演奏の度に共演者が変わり、それによって違う解釈も出て来て、毎回の変化を楽しんでいるので飽きるという事がありません。。

一番最初に作曲した私の代表作「まろばし」は能管と琵琶のデュオとして書いた作品ですが、能管だけでなく、これ迄尺八、ピアノ、ヴァイオリン、ネイ等の素者と共演して来ました。尺八でも色んな国籍、色んなタイプの演奏家と共演する事で、曲が生きもののように成長して行きました。まろばしに関しては哲学的な面での充実が大きいですね。

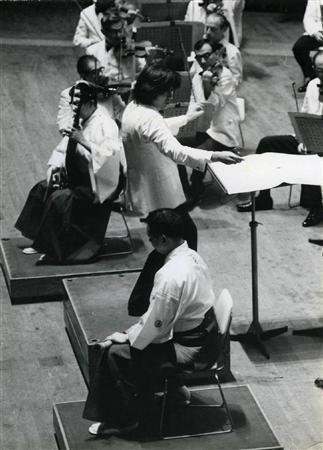

タシケントにあるイルホム劇場にて「まろばし演奏中 指揮 アルチョム・キム

私の曲は、演奏家によって自由にその姿が変わって行けるように書かれています。細かい指定を書き込まず、その時々で演奏家がこれしかないという気持ちで自由に音を紡いで、その時々で緊張感あるアンサンブルが成り立つように、その一線を見極めて書いています。リハーサルの時には、音を出すより話をしている事が多いですね。「この曲はどんな情景を土台として、何を表現しようとしているのか」、そんな所を話して、後はその人の芸術的な感性にお任せするようにしています。共演者には、豊かな感性と技術を持って、音楽のその先の世界を描き表現出来、且つハイレベルでアンサンブルをする事が出来る人のみを厳選しています。これはジャズの手法ですね。だから同じ演奏家でもやる度に毎回新鮮な気持ちで演奏が出来るのです。

これが私にとって、そして曲にとっての最高のエイジングなのです。同じ譜面でも演奏する度に魅力が出て来て、その哲学までもが深まって行く。「まろばし」が誕生してから25年あまり。素晴らしいエイジングが進行しています。

静岡県藤枝市蓮生寺演奏会にて「まろばし」演奏中 C0012 – YouTube

音楽は手慣れたお稽古事になってしまったら、もうその生命力は失われてしまいます。常に現在進行形の命として自分の中に響いていなければ演奏する意味はありません。世の中が常に留まる事無く変化をし続けて、自分自身も年齢を重ねて肉体も感性も日々変化しているのに、音楽が固定されて、ただお上手さを披露しているようなものに成り果ててしまったら、その時点でもう自分の音楽ではないという事だと私は思っています。命は常に変化して行くのがその宿命ですので、変化をしないというのは、そこに生命は宿っていないという事です。つまりエンジングは命ある限り死ぬまで続いて行くのです。

人間は執着の塊なので不変を求め続けます。変化を受け入れる事が出来ない。これを業というのでしょうか。特に自分で勉強し、獲得したものはなかなか手放すことが出来ません。勉強したからこそ視野が固定され、「こうでなくてはいけないのだ」、「これはこういうものだ」と執着し、次第にその自分の固定観念に自ら振り回されて行きます。世の中がどんどんと変化していって、センスも価値観も次々と移り変わっても、自分が努力して得たものは、努力したという記憶があるが故に変化することをためらい、怖がり、結局は取り残されて行ってしまいます。

伝統といわれるものでも、必死に言葉で守ろうとしている時点でもう、社会の中で孤立しているという事です。暮らしも風俗も文化も、世代を渡って伝えられて行くものは、形がどんどんと変化して行くのは歴史を見れば明らかです。変化して行く事こそが人間が生きているという証であり、変化出来るからこそ、その命の核心が受け継がれて行くのです。それはお店でも会社でもライフスタイルでも全て同じ事。私はそれこそがエイジングだと思っています。エイジングを経ることで洗練され、深まって、豊かな文化と成って行くのです。現代では和服で生活している人はほとんど居ませんが、日本の感性はずっと受け継がれています。ものの形式や表面の形に固執するあまり、その核心を見失ってしまうという事は、これまで先人が培ってきた叡智を何も受け取っていないと自ら口上を挙げているようなものではないでしょうか。 私は琵琶を手にした最初から、この魅力ある音色を通して、現代日本の感性を表現して行きたいと最初から思っていました。その為には従来の忠君愛国のような弾き語りスタイルを脱しない限り実現しないと感じ、器楽を中心に書いて行ったのです。2002年にリリースした1stアルバム「Orientaleyes」はその初心表明というものでした。勢いだけでしかなかったかもしれませんが、あの頃は「どんなもんだい」という感じでしたね。

時代と共に変化し姿を変え、エイジングされて新たな姿になってこそ、その時代時代に輝いて行くのです。これは明治~大正に永田錦心が、昭和に水藤錦穰、鶴田錦史がやってきた事です。永田、水藤、鶴田の先輩方々も自分達の轍の上をなぞる事ではなく、乗り越えて行く事を願っていると思います。私も及ばずながらそうありたいですね。