衛星中継による英国ロイヤルバレエの公演「The Sleeping Beauty」を観てきました。

毎度同じ事を書くようですが、世界の超一流は本当に素晴らしい。幸せな気分というのはこの事です。

今回の配役は、オーロラ姫にサラ・ラム、フロリムント王子にスティーブン・マックレー、魔女のカラボスにクリステン・マックナリー、リラの精にローラ・マッカロク、フロリナ王女に崔由姫という布陣。

とにかく素人の私が見てもそのレベルの高さには驚きます。特に主役の二人の技術たるや・・・さすがはロイヤルバレエ。バレエをやっている人が観たら、きっと腰抜かすよ

うなテクニックではないでしょうか。この演目では高く飛ぶような華やかなテクニックばかりでなく、片足ポワント(爪先立ち)でぴたりと静止する場面が何度もあり、ダンサーの真の実力が試されるものとして知れているようですが、正にその基礎のしっかりとした高い技術に驚いてしまいました。特に4人の王子と片足ポワントでゆっくり回るシーン(ローズ・アダージョという有名な場面)

の安定した確実な技術には驚きでしたね。

カラボス役のクリステン・マックナリー

カラボス役のクリステン・マックナリー

勿論主役以外の人のレベルもかなりのものでした。魔女カラボスとリラの精はさすがの存在感。カラボス役は男性がやる場合も多いらしいですが、ロイヤルバレエでは必ず女性がやる伝統があるそうです。以前Metのオペラでジョイス・ディドナートがど迫力の魔女をやっていて、あれにも感激しましたが、こういう美しげな魔女というのも良いですね。

一方、善と知性の象徴とされるリラの精も、確かにリラの精という雰囲気が漂っていて、とても自然な感じがしました。脇がこれだけ高いレベルだ

と舞台全体が輝きますね。今回はセットもなかなか凝っていて、場面を盛り上げていました。 この「眠れる森の美女」は戦後ロイヤルバレエが復活するきっかけとなった記念碑的作品でもあるそうですので、演出・制作にも世界最高のレベルを自負しているのでしょうね。

この「眠れる森の美女」は戦後ロイヤルバレエが復活するきっかけとなった記念碑的作品でもあるそうですので、演出・制作にも世界最高のレベルを自負しているのでしょうね。

レベルが高いという事は、舞台全体が語り出すという事です。一人一人が技術を超えた所で与えられた役柄を徹底して描き切るので、物語が豊かに伝わって来るのです。先日観た「レ・ミゼラブル」もそうでしたが、個々が輝き、そして全体が語り出す舞台は本当に魅力的です。

そして今回も崔由姫(左写真)さんが大活躍でした。ダンスは勿論、彼女は表情といい姿といい申し分ないですね。きっともう間もなくプリンシパルとして更なる活躍をする事でしょう。本人の意気込みも凄いです。雑誌のインタビューでは「昇進したり、主役を頂いたりするタイミングを引き寄せるのは、自分自身の努力だと思う。チャンスはいつ訪れるか判りません。だから一年中スタンバイしておくことが大切なのです」

そして今回も崔由姫(左写真)さんが大活躍でした。ダンスは勿論、彼女は表情といい姿といい申し分ないですね。きっともう間もなくプリンシパルとして更なる活躍をする事でしょう。本人の意気込みも凄いです。雑誌のインタビューでは「昇進したり、主役を頂いたりするタイミングを引き寄せるのは、自分自身の努力だと思う。チャンスはいつ訪れるか判りません。だから一年中スタンバイしておくことが大切なのです」

と答えています。

今これだけの事を言えて、且つ実践し、結果を出せている邦楽人がどれだけいるだろうか。目の前に振り回され、つまらない意地を張って、勘違いしたプライドに囚われて、小さな枠の中で右往左往している人を沢山見かけるな~、と思うのは私だけでしょうか??

サラ・ラム&スティーブン・マックレーこういうハイレベルな芸術舞台を観ると、人生が豊かに花開くようで、世界が華やいで見えてきます。世界中の若き才能がハイレベルで相対し、世界最高のプライドをかけて展開する素晴らしい舞台は、私に大きな大きな活力を与えてくれます。自分は及ばずながらも、あのプライドとレベルを目指したい、と思います。

是非日本からも日本独自のものを発信して行きたいですね。日本の素晴らしい芸術を一番良い形で表現したいと思います。それには今迄のやり方では伝えられないでしょう。何よりも先ず視野を世界に向ける所から変えなくてはいけません。肩書きやら格みたいな邦楽村だけにしか通用しないもんはさっぱりと捨てて、ただ実力のみで舞台に挑まなければ誰も認めてはくれません。

世界を舞台に勝負をかけている若き才能が日本からも沢山出ているというのに、我々自国の音楽に携わる人間が、流派だの協会だのというこじんまりした所に納まっていては何とも情けない。たとえ規模は小さくても、芸術性・音楽性は勿論の事、技術だって世界と渡り合える一流のものを持って、世界を納得させるんだという、まともなプライドを持ってやりたいものです。

日本に、世界にもっともっと芸術が溢れるようになったらいいですね。それはきっと国境を超え、手を取り合って行く事に繋がって行く事でしょう。人の心も豊かになって行くでしょう。現在ロイヤルバレエには崔由姫はじめ、小林ひかる、高田茜などが頑張っています。先輩にはかの熊川哲也、吉田都というトップを極めた方々も居ました。今回のオーロラ姫役のサラ・ラムはアメリカ、王子のスティーブン・マックレーはオーストラリア、前回観たジゼルを演じたナタリア・オシポワはロシアの出身です。世界中に観客が居て、世界中にその日のうちに配信される。そこには何の制約も無く世界中の人が集う事が出来るのです。最高レベルの芸術舞台に国境なんかないのです。

君は誰に向かって舞台に立つのか?おさらい会で褒め合って喜んでいる仲間内か?それとも世界のオーディエンスか?

大感激の一夜でした。

春感じる日が多くなりましたね。春一番も吹き、梅も満開。桜、桃を始め、華やかな春の息吹が楽しみです。

先日、国立劇場で行われた、地唄舞花崎会の公演を観てきました。伴奏も私の知人がやっていましたので、久しぶりに彼らの演奏も聞くことが出来ました。

代表の花崎杜季女さんとの出会いは、ちょっと面白いのです。もう10年程前、私が渋谷のクラシックスというライブハウスで演奏していた時に花崎さんが来てくれて、初対面にも拘らずその場で「私のリサイタルで演奏して欲しい」という事を言われ、それからお付き合いが始まりました。それ以来、お互いの舞台に行き来しているのですが、必ずチケットを買ってきてくれて、高野山の演奏会にも足を運んでくれました。仲間と言ってはおこがましいのですが、こういうまともにお付き合い出来る舞台人はそう居るものではありません。招待状を送り合って、褒め言葉しか言わないような邦楽の世界で、しっかりと話が出来る貴重な方なのです。

花崎さんの舞台は日舞とはまた一味違って、もっと具象を超えて、能に近いような風情があります。例えば雪が舞い散る情景を表現するのに、手をひらひらさせるのではなく、舞い散る雪を見る人の心の情景を表現する、とでも言ったらよいでしょうか。それでいて心情をそのまま動きに出すのでなく、もっと秘めて行くので、その様は抽象性を帯び、どこか能に近くなって行くのだと思います。私は舞踊に詳しい訳でも何でもないのですが、その姿には余計なものが無く、実に凛とした佇まいを感じるのです。

今回は花崎流の精鋭5人が舞いましたが、なかなかにレベルが高く、古典から新作までじっくりと味わえる内容でした。花崎さんの美意識が全体に貫かれ、日本の美が溢れていました。花崎さん自身は海外公演にも積極的に出かけている

し、異ジャンルの方と組んで創作舞台にも挑戦している。こうしてどんどん自分なりの活動を展開している方は、たとえ目指す所が違っても、どこかに共感出来るものが必ずあります。嬉しいですね。

邦楽の保守的な世界の中で自ら代表となって、一派を立てているのは大変な事だと思います。時に色々と言われることもあるかもしれません。しかし何があろうと我々はとにかくこの身を晒してナンボです。周りには良いという人もあれば、今一つという感想の人もある。賛否両論あって良いし、またそうでなければならないのです。逆に何か言う限りはしっかりとした哲学や論理を持っていなければなりません。好き嫌いのような個人的感情でものを言っているようでは、自分のレベルの低さを披露しているようなものです。閉ざされた村の中ではいざ知らず、大きな世界では相手にもされません。表現活動をするという事は厳しいものです。

クラシックのトップクラスでは、たった一音間違えただけで下手と言われ、タッチを一つでもミスると未熟と言われます。間違えずに弾いたとしても、そこに独自の深い解釈が無ければ評価はされません。それは相手がバーンスタインだろうが、カラヤンだろうが容赦ない。演奏会翌日の新聞には辛辣な批評がでかでかと載ります。世界のトッププロはそれ位厳しい世界でやっているから一流の質を持っているのです。日本ではまだまだ当たり障りのない事しか言い合わないですね。自分の痛い所をつつかれるのが嫌だから、他人のそういう部分を見ても何も言わない、という何ともネガティブな状態が背景にあるのも確かです。海外では堂々と批判を論文で展開します。ブーレーズのシェーンベルク批判などは有名ですが、好き嫌いのようなレベルでなく、哲学や論理を持って議論を交わして行く、こういうハイレベルな所で話が出来るプロの世界が、邦楽にも成り立ってゆくと良いですね。

変わり行く世の中で「伝統」に携わって行くには、旺盛な創造力が必要です。現代という時代を感じ、この現代という中で、伝承されたものをどうやって舞台に表わしてゆくべきか、過去を学び、現代を知り、次世代を感じながらとことん考え実行出来なければ、魅力的な舞台は作れません。常に創造する事が継承に繋がって行くのです。近現代の音楽である薩摩琵琶も、今一番「創造力」が問われているのではないでしょうか。

私の周りにはジャンル問わず、花崎さんのように創造的で前向きな人がどんどん集まって来ます。

勿論離れて行く人も居ます。それでいいのです。ぬるま湯の中で慣れあっているようではいけません。クラシックでもジャズでも邦楽でも、トップを目指している人は黙っていないし、旺盛に活動しています。またしっかりとした哲学も持っているからその行動にブレが無い。人の意見もしっかり聴いて、変わるべき所があれば、即座に変えて行く柔軟な感性も持ち合わせています。プロとしてやっていれば、神経磨り減るような戦いも結構あると思いますが、そういうものをクリアして前に進んで行ける人だけが舞台に立てるのです。

是非日本の魅力ある文化を、良い形で次世代に伝えたいですね。それは我々世代の一番大事な仕事かもしれません。

これからの花崎さんの活動に、大いに期待したいと思います。日本の美しさを堪能し、日本の芸術舞台に想いを馳せた一夜でした。

リバイバル上映にて映画 レ・ミゼラブルを観てきました。

主人公ジャンバルジャンにヒュー・ジャックマン、ジャンバルジャンを追い詰める警部ジャベールにラッセル・クロウ、ジャンバルジャンが引き取り育てた娘コゼットの母親フォンティーヌにアン・ハサウェイetc.皆いい役者ですね。脇役の方々も一人一人が役にぴったりでした。原作が大変良

く出来ているので、色々なテーマが物語りの中に現れて、それらが重なり合って、様々な場面で様々な想いにかられ、幾重にも涙が頬を伝いました。正にカタルシスです。

このキャストは全てオーディションで決めたそうで、上記の有名スターも脇役も全てオーディションをして、落選したスターも色々と居たらしいです。

このキャストは全てオーディションで決めたそうで、上記の有名スターも脇役も全てオーディションをして、落選したスターも色々と居たらしいです。

中でもアン・ハサウェイは、自分の母親がかつて、このレ・ミゼラブルの全米公演に出演していたこともあり、並々ならぬ意欲で取り

組んだと伝えられていますが、劇中で自分の髪をバッサリと切りおとし、迫真の演技を見せてくれました。娘コゼットを想いながら、孤独の淵に天に召されてゆ

く場面は想い出すだけでもうるうるしてしまいます。

どの場面もとても印象深く、とてもすべてを文字で語る事は出来ないのですが、革命戦士マリウスを密か慕い、マリウスの腕の中でエポニーヌが「雨はいつも花を育てるわ」と歌い、身代わりとなって息絶えて行く姿に涙を止めることが出来ず、

どの場面もとても印象深く、とてもすべてを文字で語る事は出来ないのですが、革命戦士マリウスを密か慕い、マリウスの腕の中でエポニーヌが「雨はいつも花を育てるわ」と歌い、身代わりとなって息絶えて行く姿に涙を止めることが出来ず、 革命を熱く語り、権力の前に散って行く若者達の姿にも、青春時代の記憶が重なり、若き魂の美しさと儚さが満ち、心が震えっぱなしでした。

革命を熱く語り、権力の前に散って行く若者達の姿にも、青春時代の記憶が重なり、若き魂の美しさと儚さが満ち、心が震えっぱなしでした。

また自分の行いが正しく、神の意に沿うものと信じてジャンバルジャンを執拗なまでに追っていたジャヴェール警部が、最後に自らの生き方を迷い、信じるものを失って、河に身を投げてしまう場面には、一言で表せない深い想いが沸き起こりました。

色々な場面が本当に沢山有り、とても書き切れませんが、人間社会の善とは、悪とは、法とは、愛とは、真実とは、生きるとは・・・・・。ギリシャ神話のアンティゴネーの話にも通じるものがあると思いました。でもまだまだ想いが溢れてきて、とても自分で制御する事は出来ません。

そして何よりも、自分の運命に翻弄されているのではなく、自らの運命を見据え、迷い戸惑いながらも自分の想う真実にしたがって生き抜こうとするジャンバルジャンの姿からは、大きな共感と勇気をもらいました。

最後に、美しく成長したコゼットの結婚を見届け、誰にも告げず修道院に身を寄せていたジャンバルジャンが、コゼットの母フォンティーヌの霊に導かれ召されてゆくラストシーンでは、涙で画面もかすむほどでしたが、人間の素晴らしさを胸いっぱいに感じられ、さわやかで、本当に美しいものを観た想いがし

ました。

物に、情報に振り回され、欲望に視野のほとんどが支配され、自分の姿をすら見失っているかのような現代人にとって、この作品は是非必要なものだろうと思いました。

社会の中で生きるしかない人間は、実際にはなかなか相容れることが出来ず、解り合えず苦しい時の方が多いかもしれません。それでも人間は本来美しい心を持ち、且つ愛し合える存在のはず。「愛を語り、届ける」事は人間の使命であり、深き想いは受け継がれてゆく・・・。映画を観て、そう思わずにはいられませんでした。

現代は世界中が混迷の中に有り、私自身も未だ業火の中を彷徨っていますが、もう一度自らの原点を振り返り、これからの生き方を考えてみようと思いました。

素晴らしい作品に出逢えて幸せでした。

冬の気配がなくなり、まだ肌寒いながらも春の陽気を感じるようになりましたね。春には春の音色を感じます。雅楽で言えば春は双調という調子になるのですが、さわやかで明るい春の調べは、こころをほっこりとさせてくれますね。花が開く様を見ていると、そこから音楽が聞こえてきそうで嬉しくなります。

私は琵琶を弾きだした最初から、チェロ・フルート・尺八・横笛など、色々なジャンルや楽器の人と器楽としてのアンサンブルをやっていたせいか、声よりも琵琶の音色やタッチという事が大変に気になります。ギターの影響もあると思いますが、音色に無頓着な演奏だけは聴いていられないのです。そんなものが世にあまりにも多いと思うのは私だけではないと思います。あくまで私の考えでしかありませんが、音色よりも目の前の「上手」を追いかけしまうという事は、音楽に対して想いがまだ薄いのだと思います。また音楽を突き詰めて行けば、音色に至るとも私は考えています。

往年のジャズギタリスト達を聴くと、皆タッチが強く、 ほとんどの音をフォルテで弾いてます。私はどうしてもこれが好きになれなかった。音はブチブチとつぶれ、伸びも無くなり、フレージングだけが達者で、表情が薄くペカペカとしたつぶれた汚い品の無い音が我慢ならないのです。勿論飛び抜けて優れたギタリスト、例えばジェフベック、ジョージベンソン、ラルフタウナー等々・・これらの人達は皆タッチのコントロールが随所に効いて、その音色は実にすばらしく魅力的なものがありますね。特にジェフ・ベックはそのコントロールの巧みさでは群を抜いると思います。実に表情豊かな音楽をいつも感じます。しかしながら目の前のテクニックに走り、フレーズを上手に弾こうとして、音色がないがしろになっているようなプレイヤーが未だに多いのが残念ですね。

ほとんどの音をフォルテで弾いてます。私はどうしてもこれが好きになれなかった。音はブチブチとつぶれ、伸びも無くなり、フレージングだけが達者で、表情が薄くペカペカとしたつぶれた汚い品の無い音が我慢ならないのです。勿論飛び抜けて優れたギタリスト、例えばジェフベック、ジョージベンソン、ラルフタウナー等々・・これらの人達は皆タッチのコントロールが随所に効いて、その音色は実にすばらしく魅力的なものがありますね。特にジェフ・ベックはそのコントロールの巧みさでは群を抜いると思います。実に表情豊かな音楽をいつも感じます。しかしながら目の前のテクニックに走り、フレーズを上手に弾こうとして、音色がないがしろになっているようなプレイヤーが未だに多いのが残念ですね。

ラルフタウナー「Solo Concert」

ラルフタウナー「Solo Concert」

時々書いているクラシックギタリストのデビッドラッセルなどは、もう音色の魔術師のようで、心底惚れ込んでしまうのですが、ジャズ系でしたら、ぜひラルフタウナーの80年録音の「Solo Concert」のライブ録音を聴いていただきたいものです。ただ音色が良いだけではないのです。どんな音を、どんな表現の為に出したいのか、という音楽全体のヴィジョンがかなり明確なのです。クラシックギタリストからすれば、荒っぽい所もありますが、音楽が実に明確なのです。あの音楽はあのタッチでなければ実現しないでしょう。音楽を生み出す美的感性というものがしっかりと土台に有って、自分が思い描く音楽の姿を表現する為に最適なタッチ、音色を実現しているということです。作曲という事も含めて、彼の音楽そのものがとても大きく豊かに響き渡っていて、彼の紡ぎだす音色の全ては、神秘性さえも感じる魅力ある音楽として結実しています。

ギターでもヴァイオリンでも皆さんタッチに関しては、セゴビアの例を出すまでもなく、たった一音の音色の為に何日でも何年でもかけて追及を惜しまない。私はこれが音楽家の真の姿だと思います。

琵琶では残念ながらタッチの良い方は本当に少ないのです・・・。本当に残念。タッチのコントロールというのは音楽家にとって命だと思います。どんなセンスを持っているかというのはタッチを聴けば一瞬で判ってしまう。先日聴いたベテランの方も強い力で全てを弾いていて、その表現は強いか弱いの二種類程度しかなく、音が全部つぶれていました。クラシックがお好きな方だと聞いていたので、あのタッチと音色にはがっかりでした。技術が無いのか、感性が無いのか、ただの無神経なのか???。

どんなジャンルでも、素晴らしい音色が溢れている現代に於いては、つぶれた音でベンベン力任せに弾いているようでは誰も評価してはくれません。琵琶などはただ珍しいだけです。「民族音楽はこんなもの、琵琶というのはこういうものだ」と言われていて良いのでしょうか?。私にはそこに洗練も美しさも全く感じる事は出来ない。私はそれでは納得がいきませんし、もし琵琶がそんな程度のものだったら、とても人生はかけられないのです。

また琵琶では、音色を作るのには柱の調整も大変重要な要素です。弦と柱の間が「弦の振幅」より狭いと、弦がすぐ下の柱に当たってしまいますので、そこで音がつぶれて、ベコベコ、ベンベンしたあの表情も品格も無い音がしてしまいます。音をしっかり響かせたいのであれば、振幅の幅を小さくするように弾くか、もしくは弦が柱に当たらないように、弦と柱の間を広く取る選択をしないと、まともな音は出て来ません。つまりどう調整するかも感性なのです。

また琵琶では、音色を作るのには柱の調整も大変重要な要素です。弦と柱の間が「弦の振幅」より狭いと、弦がすぐ下の柱に当たってしまいますので、そこで音がつぶれて、ベコベコ、ベンベンしたあの表情も品格も無い音がしてしまいます。音をしっかり響かせたいのであれば、振幅の幅を小さくするように弾くか、もしくは弦が柱に当たらないように、弦と柱の間を広く取る選択をしないと、まともな音は出て来ません。つまりどう調整するかも感性なのです。

語り物の伴奏楽器として発展してきたこともあるかと思いますが、語りさえ良い感じならば、後はベンベン合いの手を取っていればよい、というのでは魅力ある音として聴いてもらえないのは当たり前です。現代には他に素敵なものがいっぱいあるのです。琵琶は元々魅力ある音を持っているの楽器ですから、それを充分に、存分に響かせることをしないのは実にもったいない。琵琶弾きとしての使命を全うしていないと言えませんか?

このままではその魅力ある古の音色も消えてなくなってしまいます。琵琶楽が魅力あるものとして受け入れられてゆくには、歌も結構ですが、音色の追及がぜひとも必要なのではないでしょうか。

音色というものはすべての音楽の根幹というだけでなく、感性の根幹でもあります。文化といっても良いでしょう。感性というものがそこに集約されているです。だから人工の音でも自然の音でも、人々は先ず音色に惹かれ、そこから洗練を経て音楽となって行くのです。つまり音色という根本を忘れては良い音楽は生まれようがないのです。それは土着的な民族音楽にも言えることで、ただしわがれた声が渋いだとか、荒削りな音がエキゾチックとかいうのは、あくまで現代の文明社会に生きる我々が勝手に思っているだけで、どの国に行っても、真摯な気持ちで聴いてみれば、長い間愛されている音色には素晴らしい美しさをきっと感じることが出来るでしょう。美の形や色は違えども、美の核となるものは何れも同じだと思います。そうでなければ、異文化の美は受け入れられません。

邦楽でも、三味線や筝の方々は皆さん大変に音色に気を遣い、一緒に演奏してていても、どの弾き方が曲にふさわしいか常に質問をしてきます。表現するという事に大変熱心で、音色には特に気を遣ってくれます。私の作品を弾く時には、出来る限りの沢山のディスカッションをしながらあらゆるタッチを試して、そこに何が宿り、何を表現すべきか話し合い、考え、一緒になって音楽を創り上げ演奏してくれます。琵琶人も是非頑張って欲しいものです。

薩摩琵琶は江戸時代(中期~末期が発祥と言われています)からありますが、筑前琵琶と共に一般に知れてからはまだ100年程。特に私が錦琵琶で元にしているスタイルは、鶴田錦史が形を作ってからまだ50年も経っていません。歴史はこれから始まって行くのです。その為にも魅力ある音色を出して行くべきだと思います。日本の琵琶楽は奈良平安の樂琵琶の時代から、千数百年という時間を経て豊かな文化を奏でているのです。目の前の「上手」に執心せず、是非この豊饒で魅力的な文化としての琵琶の音色を次世代に伝えて行きたいものです。

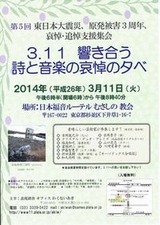

今年もルーテルむさしの教会にて行われた、和久内明先生主催による、3.11哀悼・追悼・支援集会にて演奏してきました。今回も大柴牧師による話を聞いたのですが、どんなことがあっても暖かく迎え入れてくれるコミュニティーというものの大切さについて素晴らしいお話を頂きました。単なる団体や村ではなく、想いを共有し、支え合う仲間が居る事はどれだけ素晴らしいか、改めて心を馳せることが出来、充実したひと時となりました。

また今年も心新たにこの日を迎えました。この春が穏やかな季節となってくれることを願うばかりです。そして春には梅や

桜が咲き、華やかな季節になると共に、毎年春の音色というものを感じずにはいられません。鳥の声も街の賑わいもそうですが、明るい日差しを感じるような音

が聞こえて来るようです。この音色が毎年響いて欲しいものです。

今回もクリスタルデュオブレイズのお二人、声楽の折田真樹先生率いるオーソドックス合唱団、尺八と筝の吉岡龍之介・景子夫妻、ギターの山口亮志君他も加わって、素敵な仲間達が集まってくれました。特にクリスタルボウルの音色はいつになく静かに教会内に響き渡っていましたね。お二人のけれん味の無いピュアな精神から紡ぎだされる音色は、会場の皆さんの心にしっかりと満ちたと思います。私にも沁み渡りました。

今回もクリスタルデュオブレイズのお二人、声楽の折田真樹先生率いるオーソドックス合唱団、尺八と筝の吉岡龍之介・景子夫妻、ギターの山口亮志君他も加わって、素敵な仲間達が集まってくれました。特にクリスタルボウルの音色はいつになく静かに教会内に響き渡っていましたね。お二人のけれん味の無いピュアな精神から紡ぎだされる音色は、会場の皆さんの心にしっかりと満ちたと思います。私にも沁み渡りました。

クリスタルデュオブレイズ http://www.happy-blaze.com/profile.html

私は昨年が樂琵琶でしたので、今年は薩摩琵琶で「風の宴」を演奏しました。和久内先生の「祈りの波」という詩と合わせ、先人の想いが現代に受け継がれ、そして次代へとまた受け継がれて行く、そんな様と想いを表現した独奏曲です。和久内先生の詩は、いつもリアルであり、且つ過去を見つめ、未来へと視線が投げかけられています。今回は特にリハーサルも無くやってみたのですが、あまりにぴったりと来たので、お互いにびっくりしてしまいました。

3年が経ち、世の中ではもうこの震災を忘れかけているような日々も見受けられます。しかしこれを忘れたら、日本はもう再生はおろか、心が荒んで行ってしまうような気がしてなりません。祈りを忘れ、先人の轍を見失い、痛みを感じなくなった時、人は人であり続けることが出来るでしょうか。地震の被害はもちろんの事、原発事故、今後の日本の舵取り等々、多くの事がこの3.11には含まれます。日本にとって、世界にとって大きな意味のある日だったのではないでしょうか。この日を忘れてはいけないのです。

音楽には祈りがあります。悲しいものだけでなく、楽しい曲にも。祈りというと重い感じですが、想いという風に言い方を変えれば解っていただけるでしょうか。例えば、自然界の音、お寺の鐘の音にさえ、人間は想いを持って聴くことが出来ます。その想いは時に激しい怒りの発散だったりするし、けっして膝まづいて祈っているようなものだけではないと思いますが、格好良さだけでは音楽は成り立ちません。音楽から祈りや想いが無くなった時、そうはもう、今まで私たちが言う所の音楽ではなくなるのでしょう。そういうものが出現するのも又時代の流れなのかもしれませんが、私はやはり、祈りも想いも満ち溢れた音楽をやって行きたいのです。

今年も梅や桜が咲き、華やかな春の音色が世に満ちますように。

カラボス役のクリステン・マックナリー

カラボス役のクリステン・マックナリー この「眠れる森の美女」は戦後ロイヤルバレエが復活するきっかけとなった記念碑的作品でもあるそうですので、演出・制作にも世界最高のレベルを自負しているのでしょうね。

この「眠れる森の美女」は戦後ロイヤルバレエが復活するきっかけとなった記念碑的作品でもあるそうですので、演出・制作にも世界最高のレベルを自負しているのでしょうね。 そして今回も崔由姫(左写真)さんが大活躍でした。ダンスは勿論、彼女は表情といい姿といい申し分ないですね。きっともう間もなくプリンシパルとして更なる活躍をする事でしょう。本人の意気込みも凄いです。雑誌のインタビューでは「昇進したり、主役を頂いたりするタイミングを引き寄せるのは、自分自身の努力だと思う。チャンスはいつ訪れるか判りません。だから一年中スタンバイしておくことが大切なのです」

そして今回も崔由姫(左写真)さんが大活躍でした。ダンスは勿論、彼女は表情といい姿といい申し分ないですね。きっともう間もなくプリンシパルとして更なる活躍をする事でしょう。本人の意気込みも凄いです。雑誌のインタビューでは「昇進したり、主役を頂いたりするタイミングを引き寄せるのは、自分自身の努力だと思う。チャンスはいつ訪れるか判りません。だから一年中スタンバイしておくことが大切なのです」

このキャストは全てオーディションで決めたそうで、上記の有名スターも脇役も全てオーディションをして、落選したスターも色々と居たらしいです。

このキャストは全てオーディションで決めたそうで、上記の有名スターも脇役も全てオーディションをして、落選したスターも色々と居たらしいです。 どの場面もとても印象深く、とてもすべてを文字で語る事は出来ないのですが、革命戦士マリウスを密か慕い、マリウスの腕の中でエポニーヌが「雨はいつも花を育てるわ」と歌い、身代わりとなって息絶えて行く姿に涙を止めることが出来ず、

どの場面もとても印象深く、とてもすべてを文字で語る事は出来ないのですが、革命戦士マリウスを密か慕い、マリウスの腕の中でエポニーヌが「雨はいつも花を育てるわ」と歌い、身代わりとなって息絶えて行く姿に涙を止めることが出来ず、 革命を熱く語り、権力の前に散って行く若者達の姿にも、青春時代の記憶が重なり、若き魂の美しさと儚さが満ち、心が震えっぱなしでした。

革命を熱く語り、権力の前に散って行く若者達の姿にも、青春時代の記憶が重なり、若き魂の美しさと儚さが満ち、心が震えっぱなしでした。

ほとんどの音をフォルテで弾いてます。私はどうしてもこれが好きになれなかった。音はブチブチとつぶれ、伸びも無くなり、フレージングだけが達者で、表情が薄くペカペカとしたつぶれた汚い品の無い音が我慢ならないのです。勿論飛び抜けて優れたギタリスト、例えばジェフベック、ジョージベンソン、ラルフタウナー等々・・これらの人達は皆タッチのコントロールが随所に効いて、その音色は実にすばらしく魅力的なものがありますね。特にジェフ・ベックはそのコントロールの巧みさでは群を抜いると思います。実に表情豊かな音楽をいつも感じます。しかしながら目の前のテクニックに走り、フレーズを上手に弾こうとして、音色がないがしろになっているようなプレイヤーが未だに多いのが残念ですね。

ほとんどの音をフォルテで弾いてます。私はどうしてもこれが好きになれなかった。音はブチブチとつぶれ、伸びも無くなり、フレージングだけが達者で、表情が薄くペカペカとしたつぶれた汚い品の無い音が我慢ならないのです。勿論飛び抜けて優れたギタリスト、例えばジェフベック、ジョージベンソン、ラルフタウナー等々・・これらの人達は皆タッチのコントロールが随所に効いて、その音色は実にすばらしく魅力的なものがありますね。特にジェフ・ベックはそのコントロールの巧みさでは群を抜いると思います。実に表情豊かな音楽をいつも感じます。しかしながら目の前のテクニックに走り、フレーズを上手に弾こうとして、音色がないがしろになっているようなプレイヤーが未だに多いのが残念ですね。

また琵琶では、音色を作るのには柱の調整も大変重要な要素です。弦と柱の間が「弦の振幅」より狭いと、弦がすぐ下の柱に当たってしまいますので、そこで音がつぶれて、ベコベコ、ベンベンしたあの表情も品格も無い音がしてしまいます。音をしっかり響かせたいのであれば、振幅の幅を小さくするように弾くか、もしくは弦が柱に当たらないように、弦と柱の間を広く取る選択をしないと、まともな音は出て来ません。つまりどう調整するかも感性なのです。

また琵琶では、音色を作るのには柱の調整も大変重要な要素です。弦と柱の間が「弦の振幅」より狭いと、弦がすぐ下の柱に当たってしまいますので、そこで音がつぶれて、ベコベコ、ベンベンしたあの表情も品格も無い音がしてしまいます。音をしっかり響かせたいのであれば、振幅の幅を小さくするように弾くか、もしくは弦が柱に当たらないように、弦と柱の間を広く取る選択をしないと、まともな音は出て来ません。つまりどう調整するかも感性なのです。

今回もクリスタルデュオブレイズのお二人、声楽の折田真樹先生率いるオーソドックス合唱団、尺八と筝の吉岡龍之介・景子夫妻、ギターの山口亮志君他も加わって、素敵な仲間達が集まってくれました。特にクリスタルボウルの音色はいつになく静かに教会内に響き渡っていましたね。お二人のけれん味の無いピュアな精神から紡ぎだされる音色は、会場の皆さんの心にしっかりと満ちたと思います。私にも沁み渡りました。

今回もクリスタルデュオブレイズのお二人、声楽の折田真樹先生率いるオーソドックス合唱団、尺八と筝の吉岡龍之介・景子夫妻、ギターの山口亮志君他も加わって、素敵な仲間達が集まってくれました。特にクリスタルボウルの音色はいつになく静かに教会内に響き渡っていましたね。お二人のけれん味の無いピュアな精神から紡ぎだされる音色は、会場の皆さんの心にしっかりと満ちたと思います。私にも沁み渡りました。