この時期、秋の正倉院展に琵琶が出るかどうか、よく話題になりますね。そして雅楽では、あの正倉院の琵琶を全く改良せず今もそのまま使い続けている、という話もよく言われます。こんな所からも琵琶に関心が集まるというのは嬉しい事です。

私はレクチャーの機会がとても多いので、何時も琵琶楽の変遷をざっとお話ししているのですが、まだまだ琵琶=耳なし芳一という認識しかされていないのが残念です。是非もっと琵琶のことを知ってもらいたいし、琵琶人達にももっと認識を深くしてもらいたいものだと思っています。

この左のタイプは正倉院御物で有名ですが、現在ではもう使われていません。今使われているのは4弦のもので、いわゆる樂琵琶(下写真 作:熊澤滋夫)と呼ばれているものです。

この左のタイプは正倉院御物で有名ですが、現在ではもう使われていません。今使われているのは4弦のもので、いわゆる樂琵琶(下写真 作:熊澤滋夫)と呼ばれているものです。

しかし平安時代にはオリジナルタイプの樂琵琶も出てきます。現在平家琵琶と言われるサイズの小型のものが既に平安時代に出来上がっていたそうです。日本人の体格に合わせ小型化したのでしょう。こういうものが出来上がっていたからこそ、源氏物語に出て来るように女性の演奏者も数多くいたのでしょうね。

平安時代には既に琵琶法師が居たことが絵巻物などから確認されますが、それらの琵琶法師がどんなものを使っていたのかは定かではありません。既にこの時日本では小型の樂琵琶が生産されていたのか、はたまた大陸からもたらされた別種のものを手にしていたのか。その辺りは学者に研究をお任せするとして、少なくとも琵琶法師という存在が既にいて、且つ小型化された樂琵琶があったからこそ、鎌倉時代に入って平家語りというものが出来上がった事は間違いないですね。

では、何故雅楽ではあの大きな樂琵琶をそのまま使い、現在まで伝えられたのでしょうか。それは権力者の式楽として、権力に保護されて、権力の傍にずっとあった音楽だからとしか言えませんね。出来上がったものを変える必要が無いし、権威を保つためにもおいそれとは変えられないということでしょう。つまり世の中の変遷と共に在る、芸術・芸能とは全く違ったものとして存在していたということです。これが雅楽の特徴です。

薦田先生所有の平家琵琶

薦田先生所有の平家琵琶

鎌倉時代になると平家琵琶が登場しますが、この平家琵琶も柱の位置等、色々と時代によって変遷しています。楽器というものは時代の変遷、そして感性の変化に伴って、ふさわしい形に変わって行くのが、どの国に於いても常なのです。現在でも名古屋系の平家琵琶と仙台系のそれとは柱の位置、サワリ駒など違う点があります。

その後、近世後期になると薩摩で独自に琵琶樂が発展し薩摩琵琶となって行くのですが、もう既にこの時点で樂琵琶の美学や雅楽の様式・感性は、薩摩琵琶に何も受け継がれていません。理由は簡単。既に権力者の元を離れ、単に楽器として残り、音楽は伝えられなかったからです。琵琶はこの時点で市井に暮らす人々のものとなっていったのです。

薩摩琵琶は近代に入り発展して行きますが、幕末辺りの記録を見ますと薩摩琵琶の描写として、かなりそれ以前に在った盲僧琵琶に近いつくりをしていたという記録があります。つまりこの時点ではまだ現在の薩摩琵琶のような形は、はっきりと出来上がっていなかったということが判ります。

薩摩琵琶が世間に知れるようになったのは、明治に西幸吉という方が東京に出て貴族達にコネクションを広げ、薩摩琵琶の存在を広めてからですが、この辺りから楽器の形も現在のそれになって行ったのでしょう。明治末期には、いつも私が書いている永田錦心師により錦心流が創始されましたから、新しい感性による新しいスタイルの確立で、弾き方や唄い方が変わって行きました。表面の形は同じでも、板の厚みや、撥の大きさなど、細部はどんどんと変わって行ったことと思います。正派と呼ばれる、幕末から続く一派の撥と錦心流の撥では厚みが違いますし、琵琶の鳴らし方自体が違います。

そして昭和初期には水藤錦穣師によって五柱の錦琵琶が誕生します。ちょっと判りづらいですが、チューニングのやり方を変え、糸口を広げ、柱も五柱になって、更に四絃から五弦に改良されました。これは琵琶にとって大きな革命であり、またこの錦琵琶は女性の為の琵琶として開発されたというのが重要な点です。この五柱の琵琶のアイデアを出したのは師である永田だそうで、その後、水藤錦穰師の考案で五絃に改良したそうです。

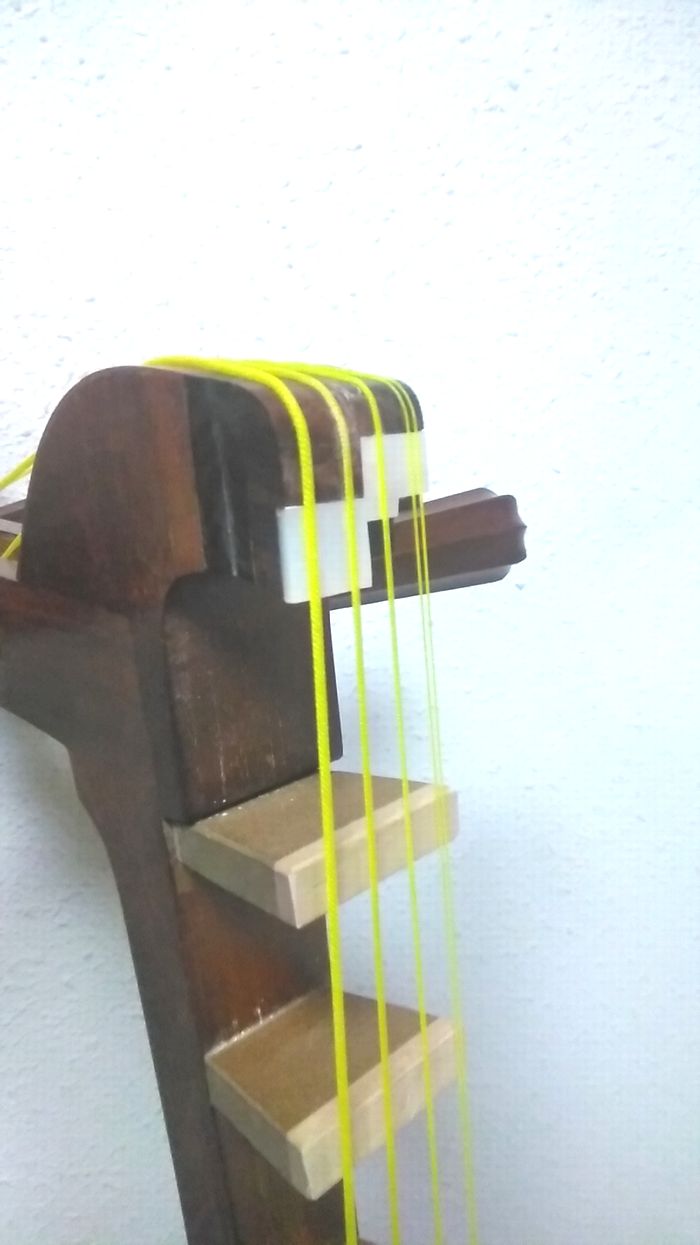

そして水藤錦穰師の弟子であった鶴田錦史師によって更に柱の改良が行われました。糸口の形も水藤開発のものとは微妙に違っています。最初は柱は横に真っすぐでしたが、左の画像の柱は菊水型といって鶴田師の考案したものです。チューニングがどうしても合わないと感じた鶴田師は柱を互い違いにすることでその気持ち悪さを解消したのですが、音が合わないと感じた鶴田師の感性は、すでに現代の感性(つまりは洋楽的な感性)となっていたからこそ、「合わない」と感じたのでしょう。

そして水藤錦穰師の弟子であった鶴田錦史師によって更に柱の改良が行われました。糸口の形も水藤開発のものとは微妙に違っています。最初は柱は横に真っすぐでしたが、左の画像の柱は菊水型といって鶴田師の考案したものです。チューニングがどうしても合わないと感じた鶴田師は柱を互い違いにすることでその気持ち悪さを解消したのですが、音が合わないと感じた鶴田師の感性は、すでに現代の感性(つまりは洋楽的な感性)となっていたからこそ、「合わない」と感じたのでしょう。

しかしこの柱は結果的に普及しませんでした。それは柱を作るのが大変な事に加え、チューニングを合わせることも完全には出来ないからです。サワリの調整が出来る人なら判ると思いますが、柱をこのようにしたところで、やっぱり最後には柱を削ったりして音程の微妙な調整はしなくてはいけない。現在のように糸口側に段差を付け、互い違いにしてある方が、微妙な音程の調整はやり易いし、また楽器を作る上でも合理的なのです。現在鶴田流では1・2絃側と、3・4・5絃側の二つに分けて糸口の長さを削っています。私は、1・2絃側、3絃単独、4・5絃側の三つに分けて糸口の長さを調節してあります。

第二次大戦後は、どんどん改良が進みます。先ず上記した、糸口でチューニングを合わせるための弦長及びサワリの位置の改良、そして半田淳子氏による第一柱の位置の変更がありました。普通の錦琵琶は、第一柱がドレミ的にはかなり中途半端な位置にあります。これを洋楽的な音程に近づくように位置を調整したのが半田氏です。この改良はその頃始まった邦楽器による合奏という現代邦楽の形態に於いては実に有効なものでした。しかし第二柱と第三柱の間が狭くなるので締め込みがしずらく、鶴田流でよく使われる第二中を締め込んで1全音上げるフレージングはちょっと厳しくなりますね。

また筑前ではありますが、同時期に田原順子氏によって、材質の変更がされました。それまで表版に桐を使っていた筑前琵琶に、薩摩琵琶と同じ桑を使いました。

その後田中之雄氏によって、一回り大きな田中モデルが作られます。これは基本的な考え方として従来の錦琵琶と同じなのですが、ちょうど柱一つ分ほど棹が長く、それに伴ってボディーもほんの少し大きくなっています、棹のにぎりの感じは従来のものとあまり変わりません。

その後に塩高モデルが出来上がりました。私のモデルは棹の作りもボディーの作りも従来のものや田中モデルとは随分変わっています。(この記事の後、上記写真のように2017年に完全な象牙レスになりました)

田中モデルがあくまで弾き語りを念頭に作られているのに比べ、塩高モデルは器楽を目的として作られていて、棹の太さや握り、ボディーの大きさ、転珍(ヘッド)の大きさ、絃高(柱と絃の間の事)等、その造りにはかなりの差があります。また使用する絃も太くなっていて、サワリも長くなるように調整されています。

今、琵琶樂に携わる人の器と創造性が問われているのです。

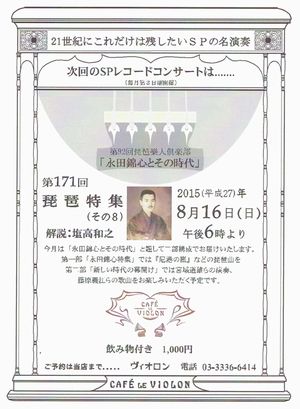

次回の琵琶樂人倶楽部のお知らせ

第92回琵琶樂人倶楽部「SPレコードコンサート~永田錦心とその時代」

8月16日(日)

場所: 名曲喫茶ヴィオロン (JR阿佐ヶ谷駅北口 徒歩5分)

時間: 18時00分開演

料金: 1000円(コーヒー付き)

出演: 塩高和之(司会)

演目: 尼港の嵐(前半のみ) 小督 本能寺(以上永田錦心)

宮城道雄「六段」 喜波貞子「美はしき天然」

藤原義江「まちぼうけ」 三浦環「アロハ・オ・エ」

奥田良三「ジョセランの子守歌」 宮内庁楽部「更衣」他