相変わらず世の中は激動していますね。この変化に日本はついて行けるのでしょうか。そして世界はどうなって行くのでしょうか。

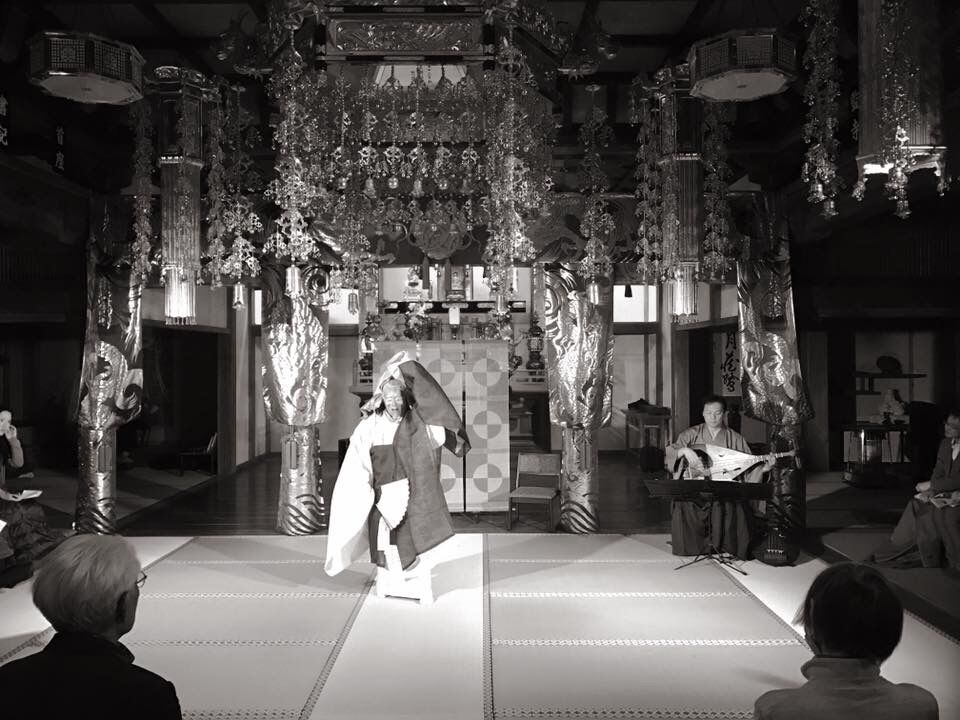

アゼルバイジャン バクー国立音楽院ガラ・ガラエフホールにてレクチャーコンサート2009年

10thアルバムはお陰様で再生数も上がって好評です。毎回アルバムを出すと「どうやって作曲するんですか」と聞かれるんですが、これはなかなか答えが難しいですね。洋楽の和音やスケールを勉強するのも有効ですが、そんなものは日本の音楽でもないし、西洋音楽は世界の音楽の中の一部分でしかなく、ドレミが通用するのは、実はこの地球のごく一部なのです。インドでもアラブでもアフリカでもドレミなんてものはありません。欧米が経済や軍事力を背景に「欧米こそ世界のスタンダードである」とジャイアンみたいに強引に押し付けて回って、日本人は明治の開国以降それに洗脳されているだけですので、洋楽の中で作曲している内はこの風土の音楽は響かないと私は思っています。逆に現代の日本で日本音楽以外を排除するのも、世界がつながっている今のこの時代にあって不自然だと思います。私はこの風土で生まれ育ったので、まず基本は日本文化があって、その土台の上に色んな音楽のエッセンスが乗っかっているという感じですね。世界の音楽は実に多様で魅力的です。ドレミの音楽しか聴かないなんて人生の半分どころか8割9割の楽しみに目をつむっているのと同じだと思いますね。私は中央アジアやアラブ圏の音楽なんか好きで、今でもよく聴きます。要は自分の土台が何なのかを認識している事が一番大事じゃないでしょうか。

じゃあ、音楽はどうやって創って、その源泉はどこにあるのかといえば、それは日常を生きる事が作曲と同じ事で、日々の生活中に音楽の源泉が在るとしか言いようがありません。梅や桜をのんびりと眺めたり、誰かとコーヒーを飲んだりご飯食べたり、そんなことが最後には作品に集約されて行くのです。洋楽の作曲理論でもなければ演奏技術でもない。そういう事もツールとしては多少必要ですが、音楽を生み出すのはそこではありません。勉強して練習してできたものは技芸でしかないし、それはもうすでにあるものの焼き直しでしかない。それより桜を見てふと口ずさむ節や、春の野に溢れかえる多様な色彩、香り、風、それらから甦る記憶、そんなものの中に身も心も浸り、湧き上がるドラマを空想して、心も柔らかく豊かに広がって俗世から上昇していくことの方が音楽に直結します。自分の中に在るものがこうした自然とのふれあいで何倍にも大きく膨らみ、新たなものもそこから生まれ出て来るという感じでしょうか。

日本には奈良平安時代から続く和歌があり、それを今でも感じることが出来るのです。古代の日本に想いを馳せ、当時の人がどんなふうにこの桜を見て感じていたか、そんなことを考えるだけでも心は大きく羽ばたいて行きます。そして空想に浸るだけでなく、現代日本の中にまた新たな美しさを見出して、それを歌に音楽にするなんて最高じゃないですか。日本以外の国では出来ない事ですよ。それだけ日本の文化と歴史は深いのです。

大体音楽にルールはないのです。ドミソの和音にFを入れたら間違いなんて事は、校則で「髪が耳にかかってはいけない」と考えているようなもの。バッハは素晴らしいですが、バッハのルールが世の総てではないし、ましてや日本の風土に生まれ育った音楽家が西洋のルールに従って縛られていること自体変でしょ。日本には竹に穴を開けただけで魅力ある音を出す楽器もあれば、石のくぼみに息を吹きかけるだけで強烈なパワーを発する笛もある。そういうものが今でも現役で活躍出来ているのが日本音楽です。数値的に何でも構築して作ろうとする西洋のものとは真逆を行くのが日本の感性であり、最高の魅力です。尺八でドレミが出ない等と言っているのが馬鹿らしく思えませんか。日本人はブリコラして音楽を創る天才ですよ。

「野生の思考」という本が60年代に出ましたが、西洋第一主義なんてものは今や幻想であり、もうそんな時代は既に終わっているのです。現代日本人は未だにそれに洗脳されて、自らの素晴らしさを見失っているいるのです。自分軸で考えるなんて言いながら安手のアンビエント音楽で瞑想して、しっかりドレミに洗脳されている。竹林を吹き渡る風音にこそ心を浄化する力があり、日本人はそれを感じ取る感性を受け継いでいるはずなのに、そういう身の内にあるパワーには関心を向けない。これだけ豊かな風土と文化を持っている世界でも稀な国に生を受けながら、そこから生まれて来た文化や歴史には目もやらず、舶来文化を信奉し西洋ルールにしがみついて、それが全てだ基本だと思い込む。これを「自由からの逃走」と言わずして何というのでしょうか。

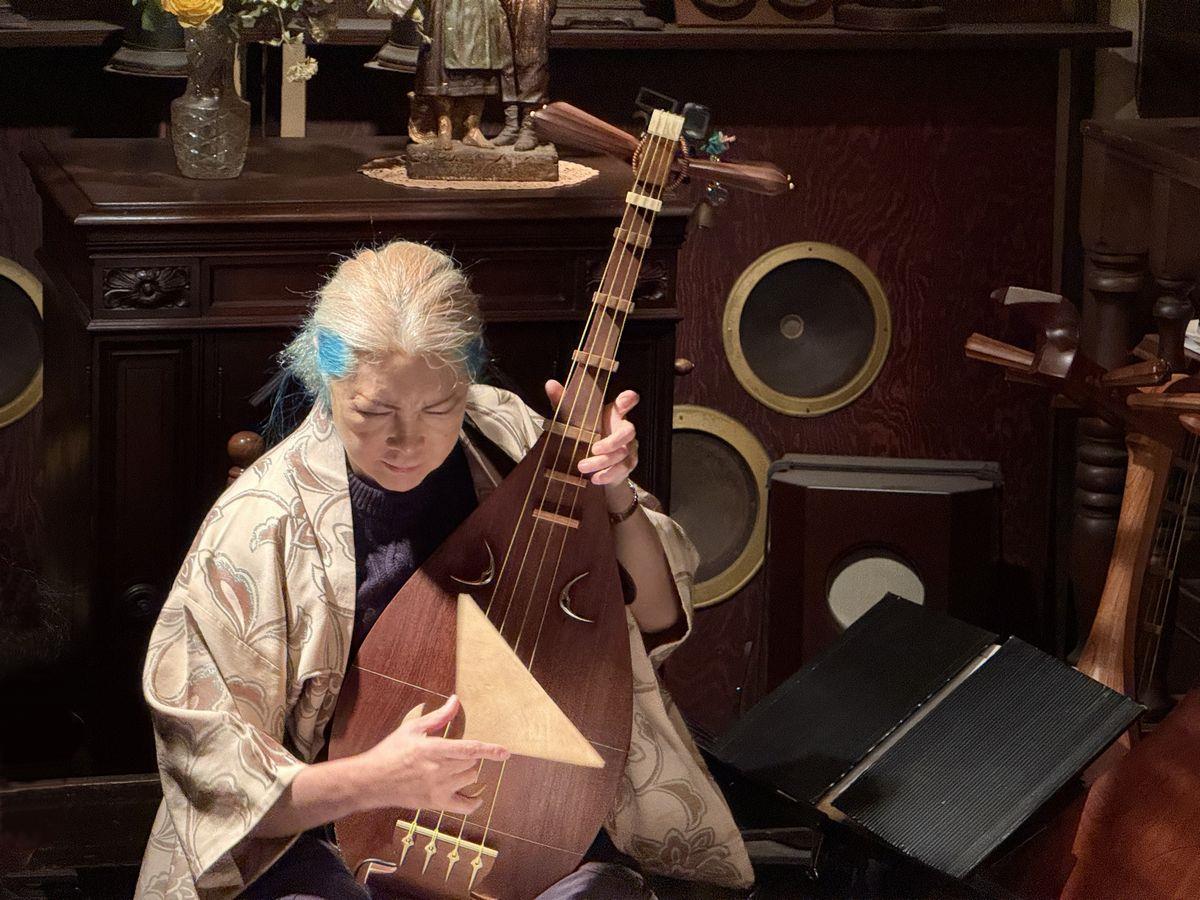

私は10代の頃から食べるのも忘れる位夢中になってジャズ一色の生活をしていました。20歳の頃からそれでお仕事をやり出してみて、先ずは音楽が消費されて行くショウビジネスの在り方に違和感を感じ、またリズムや和音のルールに縛られている自分を感じ、20代はずっと試行錯誤の毎日でした。作曲の石井紘美先生に琵琶を勧められて琵琶に辿り着きましたが、今思えば、要はギターのテクニックと知識を一度捨てて、常識や偏見などの鎧を脱ぎ捨て、自分自身になりきってみろという事だったと思います。

私は10代の頃から食べるのも忘れる位夢中になってジャズ一色の生活をしていました。20歳の頃からそれでお仕事をやり出してみて、先ずは音楽が消費されて行くショウビジネスの在り方に違和感を感じ、またリズムや和音のルールに縛られている自分を感じ、20代はずっと試行錯誤の毎日でした。作曲の石井紘美先生に琵琶を勧められて琵琶に辿り着きましたが、今思えば、要はギターのテクニックと知識を一度捨てて、常識や偏見などの鎧を脱ぎ捨て、自分自身になりきってみろという事だったと思います。

小学生の頃から毎日弾いて自分の分身と思っていたギターを手放したらどんな音楽が残るのか。見当も付きませんでしたが、とにかく足を踏み出してみました。そうして琵琶弾きとして1stアルバムの「Oriental Eyes」が出来上がりました。今聴くと現代音楽とフリージャズとプログレがミックスしたような世界だと感じます。そして先月リリースした「AYU NO KAZE」も全く同じ。今更ながらに自分の音楽を再確認しました。土台は日本にありながら、そこに現代特有のあらゆるものが入り込んできている現状が、私というフィルターを通して表現できたかなと思っています。

しかし周りを見渡してみたら「これはダメ」「これは違う」等々、まるで校則みたいなルールを押し付ける方々が居る事に気が付きました。ジャイアンの腰巾着のスネ夫みたいなもんだなと思っていましたが、まあ情けないというか、琵琶が絶滅危惧種だと言われる理由が分かった気がしました。人間はつくづく弱い生き物だなと感じましたね。

皆、日々の現実を生きて行くのは大変ではありますが、せめて音楽を聴く時、作曲する時は、自分が囚われている事から解放されていたいですね。芸術に接し携わるという事は俗世間を離れ、自分を何物にも囚われない素直な状態にする最高の時間を持つという事です。そこに規制は要らない。音楽をやっていると皆、立派で、有名で、上手でありたいと思うかもしれませんが、それこそが囚われの最たるものです。そんなものは過去の人間が作り出した幻想でしかないのです。自分が自分で居られる事が出来るのが音楽との時間です。

春の野に出て、まだ肌寒い中ひっそりと咲く梅花に恋をしよう。桜の木の下で酌み交わす酒に酔いしれて歌を歌おう。その時間がそのまま音楽に成るのです。

さて明日は、尼理愛子さんのライブにお邪魔して、笛の玉置ひかりさんと演奏してきます。

2月3日(月)

場所:高円寺稲生座

時間:19時30分開演 第一部 塩高・玉置 第二部 尼理・吉岡(尺八)

料金:1650円+ワンドリンク

音楽を創ろう!。