今年も押し詰まってまいりましたね。とはいえ琵琶奏者は年末年始は暇なんです。おめでたい曲やラブソングのイメージはないですからね。私は大分浮世離れしている方で、ここ30年程TVも持っていないし、SNSも一時期やってましたがすぐに止めてしまった位です。まあ天邪鬼と言っていいのかもしれませんが、世間の流れとはあまり関係なく過ごしています。そのせいか年末だからといって訳も判らず走り回ることもなく、今年ものんびりしています。

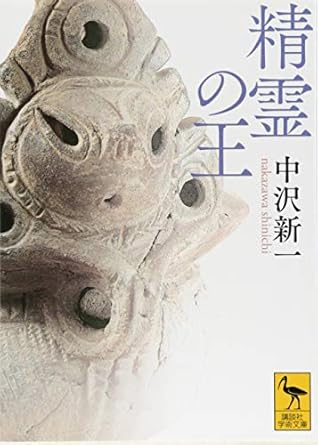

今年も早々に年内の演奏会は終わり、暇に任せて、もう一度しっかり読みたいと思っていた中沢新一さんの本をいくつか読み返し、その他知人の書き下ろした原稿など溜まっていた本を片っ端からやっつけています。アルバム制作の方はちょっと色々見直しがあって休止状態なんですが、こちらも年明け1月中にはリリースできるように頭をひねっているところです。前から思っていましたが、中沢さんの本は、レヴィストロースなんかに共感する私の思考と共通する部分を多く感じます。特にアジアや日本の風土に根付いて、且つ社会を超えた野生みたいな、その辺りがとても共感しますね。もちろん全てではないですが、なかなか面白いです。世の中ちょっと面白くて知的興味をそそる程度のものばかりが溢れ、何だかうすっぺっらいなと思っている昨今ですので、こういう本当に充実した内容の本は良いですな。発想が広がりますね。

今年も早々に年内の演奏会は終わり、暇に任せて、もう一度しっかり読みたいと思っていた中沢新一さんの本をいくつか読み返し、その他知人の書き下ろした原稿など溜まっていた本を片っ端からやっつけています。アルバム制作の方はちょっと色々見直しがあって休止状態なんですが、こちらも年明け1月中にはリリースできるように頭をひねっているところです。前から思っていましたが、中沢さんの本は、レヴィストロースなんかに共感する私の思考と共通する部分を多く感じます。特にアジアや日本の風土に根付いて、且つ社会を超えた野生みたいな、その辺りがとても共感しますね。もちろん全てではないですが、なかなか面白いです。世の中ちょっと面白くて知的興味をそそる程度のものばかりが溢れ、何だかうすっぺっらいなと思っている昨今ですので、こういう本当に充実した内容の本は良いですな。発想が広がりますね。

私の思考は多分に色のイメージが発端となっているものが多いのですが、それは言い換えれば根源的なものへの憧憬、志向みたいなものかと思っています。色に対するイメージや想いは、国家や法律・常識・慣習など、人間がどうしても作り出してしまう固い枠を飛び越え、何物にも囚われない根源的感性ではないでしょうか。

作曲に関しても先ずは色から発想する事が大変多いです。中でも私のイメージの中心は青です。私は昔から物を選ぶ時には迷わず青を手に取ってしまう傾向にあり、友人にも「何故青いものばかり選ぶの」とよく言われてました。前世で何かあったのでしょうか。

私の曲に「風」と「月」に関するものがとても多いのは、青のイメージから広がった感性と言ってよいかと思います。青には永遠、深遠、自然、孤独、静寂というようなイメージを感じますが、それは現代社会があまりに人も物も密になり過ぎて、システムも複雑になり過ぎて個人が生きる空間を失っているので、青が持っているこれらのイメージを求めるのかもしれません。私からすると現代社会の中に「青」が欠けているという事なのでしょう。大地との繋がりを忘れ果て、自分達が作ったルールでがんじがらめになって、日々あらゆる欲望をたぎらせ、それを消費する事に終始している現代人には、今一度青のイメージを心に描く事が必要なのではないでしょうか。

よく引用する宮本武蔵の「見上げる空は一つなれど果て無し」や、森有正の「孤独は孤独であるが故に貴いのではなく、運命によってそれが与えられた時に貴いのである」等の言葉も、その通奏低音に青の世界を感じますが、それもやはり現代に失われつつある感性だと思っています。

音楽を聴いて頂くという私の仕事は人里離れた所に居ては実現しません。とにかく人に集まってもらうしかないので、密であるというのは音楽家にとっては有り難い事なのです。しかしその密から生まれた音楽は本当にこの風土から生まれ出た音なのだろうかとよく考えます。音楽はやはり静寂から生まれるものではないかと常々思っています。以前はこうしたカオスから生まれ出るのも現代の芸術の宿命であり、現代芸術の一つの形と考えていたのですが、最近の現状を見ていると、エンタテイメントが行き過ぎ、パフォーマンス性イベント性が過ぎているように思えて、音楽が聴こえて来ないのです。そして現代社会はあまりにも大地から浮遊した幻想に包まれて、そこに踏みしめるべき人間の場所を感じないのです。本土の民謡ですら既にジャンルになってしまい、果てには民謡に家元制度まで出来上がっているのが現状です。それはもうかつて各地で歌われたであろう民謡でもないし、そこには大地も無い。音楽は楽しい事も重要な要素ですが、目の前を賑やかすばかりでは、そこに大地から沸き上がるエネルギーがないと中身のないただの賑やかしエンタメでしかなくなって、土地に生きる人々の心は聴こえて来ません。せめて音楽だけは風土や大地に根ざし、もっと言えば宇宙とも繋がり、生命の根源的なエネルギーに満ちていて欲しいのです。

知人から送られて来た先月の朧月

知人から送られて来た先月の朧月

都会の中に居ても少しでも風を感じ、月を見上げ、その風情を感じようとしては居るのですが、静寂を感じる事の出来る場所は本当に少なくなってしまいました。私は人間が自然から遠ざかると、同時に野生も失い、大地から沸き上がって響き渡っていた音楽も失なわれて行くような気がしてならないのです。かつて三島由紀夫は高度成長期の日本の未来を「無機質なからっぽな、ニュートラルな中間色の、富裕な抜け目のない、或る経済大国が極東の一角に残るだろう」と言いました。彼はその言葉の後に「そして日本人は豚になる」とも付け加えています。

私はただの音楽家なので大したことは言えませんが、今日本がもう一度この大地と風土を取り戻さないと、本当に日本の歴史は終止符を打つのではないだろうかと感じています。それともここで終わるのが定めなのか。

物事が「続く」のと「なぞる」のは根本的に違います。形骸化され、権威付けられたものはエネルギーが乏しい。時代を生きる人間のエネルギーが漲り、且つこの大地と風土から湧き上がるエネルギーも相まって、次世代の日本音楽が生まれて欲しいですね。グローバル化によって各国の音楽文化も入って来ている現代では、当然その影響も出てくるでしょう。でも根底はこの大地です。世界の歴史を見ても、文化は常に色んなものとの出逢い接触によって発展し、その土地の生活に根付いて昇華して文化となって行くもの。純粋芸術などという事は、右翼のプロパガンダでしかありません。

大地と共に生きていた縄文時代に外来勢力が入り込み、法律や身分などを作り支配体制を敷いて国家というものが出来上がり歴史は先へと進んで行ったのですが、その時からすでに大地から浮遊し出したのではないでしょうか。その後貨幣経済が発展するにつれ、民衆も国家・法律・貨幣などなど人間の作りだした幻想の中に放り込まれ現代にまで続くのではないでしょうか。その幻想の最初の頂点は江戸時代のように思います。都市が生まれ、エンタテイメントが発展し、貨幣で暮らしが成り立つようになって、人々の欲望がどんどんと炙り出され、それがエンタテイメントへと昇華したように感じています。

社会の中でしか生きられない人間は。自分が居る場所のルールに従わなければ淘汰されてしまいます。何処で生きてもそこにはまた違う法律があり、身分やら肩書があり、その枠内で生きざるを得ません。しかしそんな人間の作りだした制度・幻想を軽々超えて行くものが音楽ではないでしょうか。特に現代社会に於いては、ネット配信で私の音楽も世界の人が聴いてくれる状況になっています。実際毎月のレポートを見ても色んな国の人が聴いてくれていて、台湾では私の曲が現地の音楽家達によって何度も演奏されています。音楽こそは国境も何も超えて通じ合えるものではなかったのではないでしょうか。私はそう思えて仕方がないのです。

現代は音楽にも権威が出来上がり、正統異端という概念が生まれ、系統のようなもので区別し、欲望・願望が丸出しになっている。もう一度自分たちが生きる大地に目を向ける時期が来ているように感じてならないのです。

青のイメージをぜひ感じてみてください。