ちょっとご無沙汰しました。しばらく新潟に行っていました。

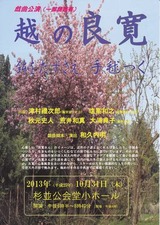

実は10月の31日になりますが、杉並公会堂小ホールにて「越の良寛」という舞台をやりますので、今回はその取材と稽古を兼ねまして、出雲崎~十日町辺りをゆっくりと回ってきました。

良寛さんといえば、子供と手毬をついて遊ぶ、とても優しく穏やかな人物として知られますが、今回はそんな良寛さんの様々な内面にスポットを当てた舞台となります。主演は観世流シテ方の大ベテラン 津村禮次郎先生、脇を固めるのは役者の秋元史人さん、同じく荒井和真さん、そして私と、笛の大浦典子さんです。

毎回の事ですが、私の場合は演奏だけという仕事はなく、作曲込での依頼がほとんどで、今回も曲作りに勤しんでいます。先日の花柳面先生との「久遠」の舞台もそうでしたが、舞台に合わせて作曲する事が私の仕事ですね。弾き語りや笛との合奏等々気合を入れて頑張ってますよ!乞うご期待!!

さて、今回の旅は色々な発見がありました。何かに導かれて行ったような気さえします。出演メンバーがほぼそろっての道中でしたので、夜を徹してゆっくりと語り合う事が出来、大変充実した旅となった事が先ずは嬉しかったし、現地の方々との対話にも、大きな収穫がありました。

私を含め現代の人は、良寛さんに対しある一定のイメージを刷り込まれているといえるかもしれません。それはあくまで現代の都会人の勝手な思い入れでしかなく、今回の旅で、いかに我々がそのイメージだけで追いかけているのかよく判りました。

メンバーは新潟の燕三条駅に集結。そこから旅は始まりました。まず最初に訪れたのは獄門跡。 ここは北国街道に面した江戸時代の処刑場。良寛の父はこの地の名主であり、良寛は父の仕事について行き、16歳の時にここで処刑の光景を見て、それに衝撃を受けたといわれています。

ここは北国街道に面した江戸時代の処刑場。良寛の父はこの地の名主であり、良寛は父の仕事について行き、16歳の時にここで処刑の光景を見て、それに衝撃を受けたといわれています。

私達が行った日は偶然にも供養祭の日でした。地元の方々が集まり、お坊さんが経を唱えていましたが、良寛という面しか見ていない私達と、地元の人達の気持ちの差がよく判りました。とにかく行ってみるものですね。

国上寺では、良寛が長く住んでいた五合庵(写真)にも行きましたが、妙に綺麗になっていてちょっと残念。しかし国上寺は良寛にとって縁が深いだけでなく、能の「禅師曽我」の舞台でもあるので、津村先生はかなり灌漑深い想いで語られていました。越後には長く深い歴史があります。興味は尽きないですね。

国上寺では、良寛が長く住んでいた五合庵(写真)にも行きましたが、妙に綺麗になっていてちょっと残念。しかし国上寺は良寛にとって縁が深いだけでなく、能の「禅師曽我」の舞台でもあるので、津村先生はかなり灌漑深い想いで語られていました。越後には長く深い歴史があります。興味は尽きないですね。

その他、やはり良寛の住んでいた乙子神社の草庵、資料館、晩年を過ごした木村家、お墓のある隆泉寺などまわりましたが、中でも22歳の時、良寛が岡山へ旅立つ際に、母がずっと見送ったという虎岸の丘では、たそがれの出雲崎を前にして、何かこみ上げるものを感じずにはいられませんでした。権威を振りかざし、権力志向が強い父、その父の元で、住民同士の争い、世の不平等さ等々、色々な想いを抱き、目の当たりにして18歳で出家し、そして見知らぬ地へと旅立とうとする良寛、それを見送る母。なんだか18歳で「音楽をやる」と言い放ち静岡を飛び出してきた身としては感じるものがあります。

虎岸の丘から見た出雲崎

虎岸の丘から見た出雲崎良寛という人は、決して西行や鴨長明のような世捨て人ではなかったと思います。色々な場面で地元の人々と関わり、人との関わりの中で生きていた。巷では「清貧」等と言われ、ある種の憧れを抱いている都会人も多いかと思いますが、当時は皆がそんな暮らしが当たり前だった時代。清貧なんていう言葉ではとても良寛という人を捉えきれないと思います。良寛は何といっても書家として有名であり、かつ人々に慕われていたのが事実です。晩年は貞心尼との交流もありました。それも俗な目で見ていては何も見えてきません。雪深い越後に暮す地元の人達も、特に「清貧」という目で良寛さんを見てはいませんでした。あくまで現代人が勝手に作り出した視座に過ぎないという事も実感しました。

良寛さんを追いかけて過ごした数日間でしたが、良寛という人物の魅力は増すばかり。そして一人の人間をある一定のイメージで見ていたことが恥ずかしくなりました。やはり人間は清濁併せ持つものだし、硬直化した色眼鏡のような狭い感性では、何も見えない。そして、あらゆる情報が氾濫している故なのでしょうが、何か一つの価値観でものを簡単に判断してしまう事の危うさが、現代の生活に溢れているようにも思いました。

いつも書いていますが、肩書きで物や人を判断したり、肩書きを持っていないと自信が持てなかったり、肩書きを得ることで満足している、そんな精神の貧しさは、人を惹きつけるものを生み出す事は出来ません。肩書きなどは一定の組織が創り出した幻想でしかないのです。良寛は父のそんな権威・権力志向の姿を見たからこそ、自分の生きるべき道を見出し、宗門の堕落した姿に接したからこそ、組織を離れ自分らしい生き方を選択したのでしょう。

肩書を待った人は、「何をやるか」が問われ、責任を負っているのです。邦楽界ではその責任を果たしている人がどれだけ居るのだろうか?

良寛は自由闊達な書体で詩を書き、自分の生き方を貫いた。そこには肩書きも何もない。流派も免状も無い。あくまで自分が生きる道を自分らしく生きたのです。本当に見習うべきところが多いですね。この公演をきっかけに、ちょっと良寛さんを追いかけてみようと思っています。