先日は、神奈川の貞昌院にて演奏してきました。今回はここ何年かお世話になっているカトレアの会のラストコンサートという事で、リクエストに応え、久しぶりに歌う曲を選曲しました。

演奏会で歌や語りをやるのはもう何年ぶりでしょうか。祇園精舎くらいでしたら時々やりますが、長い弾き語りはとんとやってないですね。ここ5,6年(10年位かな)は琵琶樂人倶楽部で企画ものの一環としてやることはあっても、他では年に一回やれば良い程度です。今回はお寺の雰囲気もあって気持ち良く演奏出来ましたが、久しぶりにやってみて思うのは、私は歌う身体をしていないという事。やはり琵琶の音を届けるのが私の仕事ですね。

最近よく思う事なのですが、古武術の甲野善紀先生がよくいう、「現代人は『見取る』力が失われつつある」という事が最近よく気になります。

昭和までは、職人でも武道でも音楽でも、弟子入りしてもろくに教えてもらえず、何年も横で見ながら盗んで技を身に着けて行った、という事を聞いている人も多いかと思います。私はそんな師匠に就いたこともないし、若い頃はそんな理不尽なと思っていたのですが、最近は自分が多少教える側になってみると、知識や技をすぐに教えてしまうという事に少し違和感を覚えるようになりました。甲野先生の話の中で、アボリジニは車の助手席に二日も乗せていたら、運転出来るようになってしまうと言っていましたが、見て会得して行くという「見取り」の力は確かに現代人はなくなっているように思えます。

見取りが出来る人は、ただ真似るという事でなく、どんどん工夫もするし、技の先も考える。この技でどんなことをやろう、どんな世界を創ろう、という発想が自然と湧いてくるのでしょう。武道でも音楽でも、その先に思考が行く人は技も冴えて、ヴァリエーションが増え、更に多くのものを見取り、あらゆる場面に応用が利くようになります。「その先」が見えて来ない人はいつまで経っても、見ただけの事しか出来ず、教えてもらった事以外何も出来ません。

伝統芸能の世界でも習った事をしっかりやるだけで自分への問いかけをあまりしない人が多いように感じますが、そんな人に目を開かせるのが本来師匠の役割ではないかとも思います。今日本全体が衰退に向かっているのも、物事の「見取り」が出来ずその先へと視線や思考を向ける事が出来なくなっているからかもしれません。

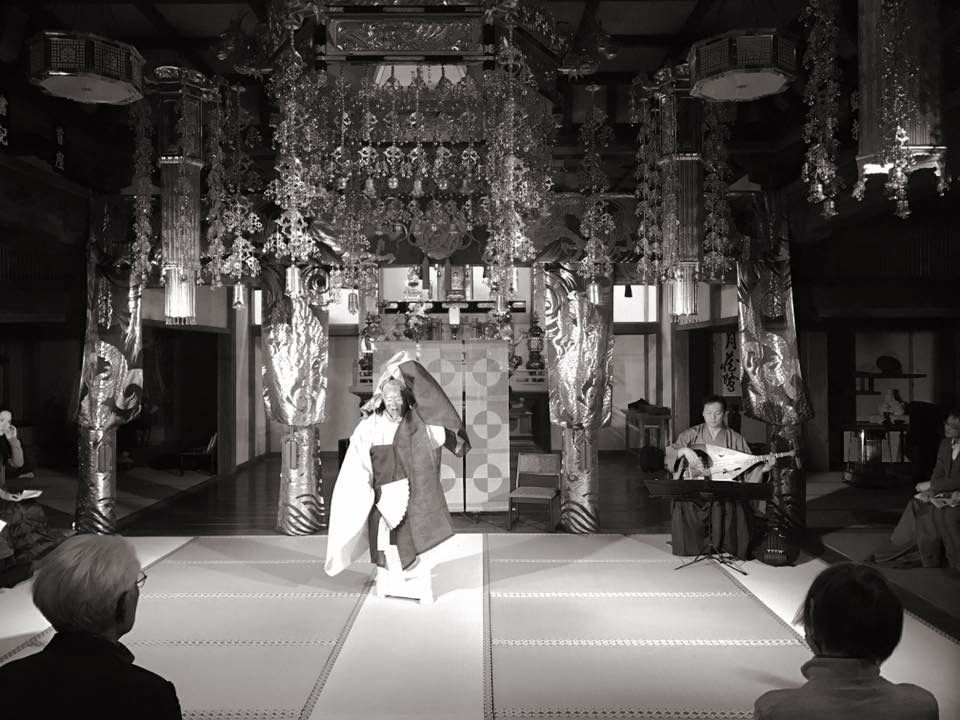

福島県 安洞院にて 能楽師の津村禮次郎先生と

福島県 安洞院にて 能楽師の津村禮次郎先生と

何故見取る力が無くなってしまったのか。本当に教える事の出来る先生が居なくなったと同時に、それは便利な世の中になって、直ぐ結果を求めるようになった事と、手取り足取り教えないとクレームが来るような社会が通常の状態になっているという事でしょう。

また日本は超忖度社会であり、集団やコミュニティーの中に居ると、なるべく異を唱えないように、問題を起こさないようにと考える民族です。それがコロナ禍でいっそう進んだように思います。そういう体質では目の前を繕う事ばかりで、表面的にしか関わろうとせず、優等生で居ようとする。だから自分がどう思っていても集団に対し異は唱えずディスカッションをしようとしない。挙句の果てにへつらうようになる。私はよくその性質をティーチャーズペットと言ってますが、もう少しきつく言う友人は、コロナ禍の頃から羊根性と言い放っていました。まあ思考停止状態で何でも言われた通りにする姿を見ればそう言いたくなるのも判ります。

先生と同じ方向を向いて、同じ思考をするのが良い生徒ではないのです。独自の視点や感性を掴んだ生徒こそが良い生徒なのです。何故か。それは表面の技ではなく「根理」を掴んだという事に他なりません。見取りが出来るとは、表面を真似する程度の事ではなく、その表面の奥にある「根理」を掴む事です。それが出来ないと上達もしません。先生も自由な方向に向かう生徒を認め、自由に活動させてあげれば良いのですが、伝統邦楽の場合は、そんな優れた生徒が自分とは違う形で活動をすると、脅かされるようで怖いのでしょう。私の就いたお師匠様たちは皆、私に対して「止めろ」とか「だめだ」という事を一切言わない人ばかりでしたので、自由にやらせてもらいましたのでありがたかったですね。武道の世界では「三年学ぶより、三年師匠を探せ」と言われますが、師匠はじっくりと選んだほうが良いです。どんな師匠に就くかでかなりその先が変わってしまいますし、どんな師匠を選ぶかというのも、結局その生徒の感性なのかもしれません。選ぶ時点から既に道は見えつつあると言っても過言ではないでしょうね。そして師匠の跡を求めず、師匠の求めた境地を求めるようでありたいものです。

私はこのブログでよく宮本武蔵を取り上げますが、それは武蔵が、師匠に就くこともなくあれだけの境地を得る事が出来、人生を全うした所に感じ入るからです。剣が強いなんてのは、少しばかり体力に恵まれただけで在って、それは肉体の衰えと共にすぐに腕は落ちてしまいます。人生かけて武道に邁進するには、肉体を突き抜けた境地に感性が行っていないと、ただ衰えるばかり。音楽も同様で、習ったことを器用にやるような低レベルの境地ではなく、独自の世界を具現化することが出来る人間は、「根理」と「その先」が見えているのです。

私はこのブログでよく宮本武蔵を取り上げますが、それは武蔵が、師匠に就くこともなくあれだけの境地を得る事が出来、人生を全うした所に感じ入るからです。剣が強いなんてのは、少しばかり体力に恵まれただけで在って、それは肉体の衰えと共にすぐに腕は落ちてしまいます。人生かけて武道に邁進するには、肉体を突き抜けた境地に感性が行っていないと、ただ衰えるばかり。音楽も同様で、習ったことを器用にやるような低レベルの境地ではなく、独自の世界を具現化することが出来る人間は、「根理」と「その先」が見えているのです。

それには世の権力に取り込まれない自由さと、強靭なメンタルが無くては実現しません。何かに寄りかかり、その名前や権威のそばにいる事で自分を飾り立て安心するような根性・精神では、「その先」の世界は想像すらつかないでしょう。時代がどうであれ、我が道を行く強靭なメンタルと身体が備わっている事は必要なのです。そしてそこに想像力・創造力が無くてはならない。

この武蔵が描いた古木鳴鵙図は御存じの方も多いかと思います。墨の濃淡のみで表現する没骨法、そして対象となるものを際立たせるために、筆数を少なくして本質を際立たせる、いわゆる減筆体で描かれており、構図も独自性に溢れて、鋭く且つ静寂な緊張感が感じられます。宋時代の水墨画を模写して絵を学んでいた武蔵なので、牧谿の一部の作品を参考にしたとも言われていますが、日本にも中国にもこういう構図はほとんどありません。大体そんな小手先のアイデアに乗っかるような武蔵ではないと私は思います。また迷いの無い一筆に見える枝の線も上下から書いている二筆です。二筆をこれだけ迷いなく描けることの方が一筆より凄いと思いませんか。一説には武蔵は左利きだったとも言われていますが、何にしろ迷いがあったら描けません。二刀を使う武蔵らしいとも言えるかもしれませんね。

宮本武蔵は身体だけでなく知性の人でもあって、物事をオタクのような目先の小さな点で捉えることなく、社会全体を捉える知性と能力そして体力があり、その上で我が道を歩んだのです。それが「見取り」の究極だと私は考えています。我々とは比べようもありませんが、我々もそれぞれが自分の出来る所で「見取り」をする習慣を普段から持っていないと、思考も身体もどんどん鈍くなってしまいます。目の前の事だけ、教えてもらった事だけ、自分が興味ある所だけしか見えないようなオタク体質では、音楽は生まれる事も響く事もないでしょう。

私はこれ迄、少しだけ師匠にも就いたこともありましたが、その師匠たちは皆、好きなように自分らしいことをやりなさいと言ってくれました。まあ私は普段から変なオーラが出ているようで、私に何か言った所でそれに従うような人間ではないと感じたのかもしれませんが・・。作曲の石井紘美はいつも考える事を教えてくれましたし、ギターの潮先郁男先生は

「人と比較してはいけない。自分のグルーヴを大切に。それぞれの技法があるのだから。今の自分のスタイルを磨いて行くのが大切」

と、まだ20歳前後の迷いに迷っている私に言ってくれました。本当に良い師匠に恵まれました。

琵琶に関しては演奏曲も活動の最初から全て自分で作曲しているので、最初に少し習ってみましたが、ほぼ独学に近い形でやっています。子供の頃から古典やシルクロードが好きだったこともあって、何でも自分で考え、時に勉強もし、演奏もレクチャーも総ての活動を自分の裁量でやって来ました。大したことは出来ていないかもしれませんが、自分のやっている事に迷いはないし、これ迄の軌跡にも充実感を感じています。賞やお名前などは私には必要ないですね。そんなものをへたに持って看板にしていると、そこに寄りかかるようになって音楽が甘くなってしまいます。邦楽はそうやって衰退していたのです。どんなものでも評価するのは常にリスナーです。つまらない看板を掲げるより舞台に立った方がいいですね。

私は最初からずっと自分の思う所を、自分の歩みたい道をただ歩んでいるだけです。それが大したことないものであればリスナーから評価はされないだろうし、全ては自分に結果として帰ってきます。

年を経れば経るほどに、自分のこのスタイルが一番自分に合っていると実感しますね。その為にも「見取る」力は常に発揮していないと、世の激流に流されてしまいます。

「己こそ己の寄るべ 己をおきて 誰に寄るべぞ よく整えし己こそ まこと得がたき 寄るべなり」

「根理」を掴み琵琶の深い音色を音楽にして、次世代の琵琶樂を表現する人が出てきて欲しいですね。