「まん防」でまた世の中逆戻りな感じですね。素人にはウイルスの事は判りませんが、今後はどうなってど行くのでしょうね。

一昨年からのコロナ騒動で、何が変わったかと言えば、動画配信が急に増えたことです。新宿区主催の「漱石と八雲」、金沢能楽美術館での「耳なし芳一」、あうるすぽっと公演、ジャパンフェスタ「銀河鉄道の夜」、熱海未来音楽祭LAND FES等々、色んな配信動画が出ました。もう配信期間を過ぎたものもありますが、ご興味のある方はYoutubeで検索してみてください。

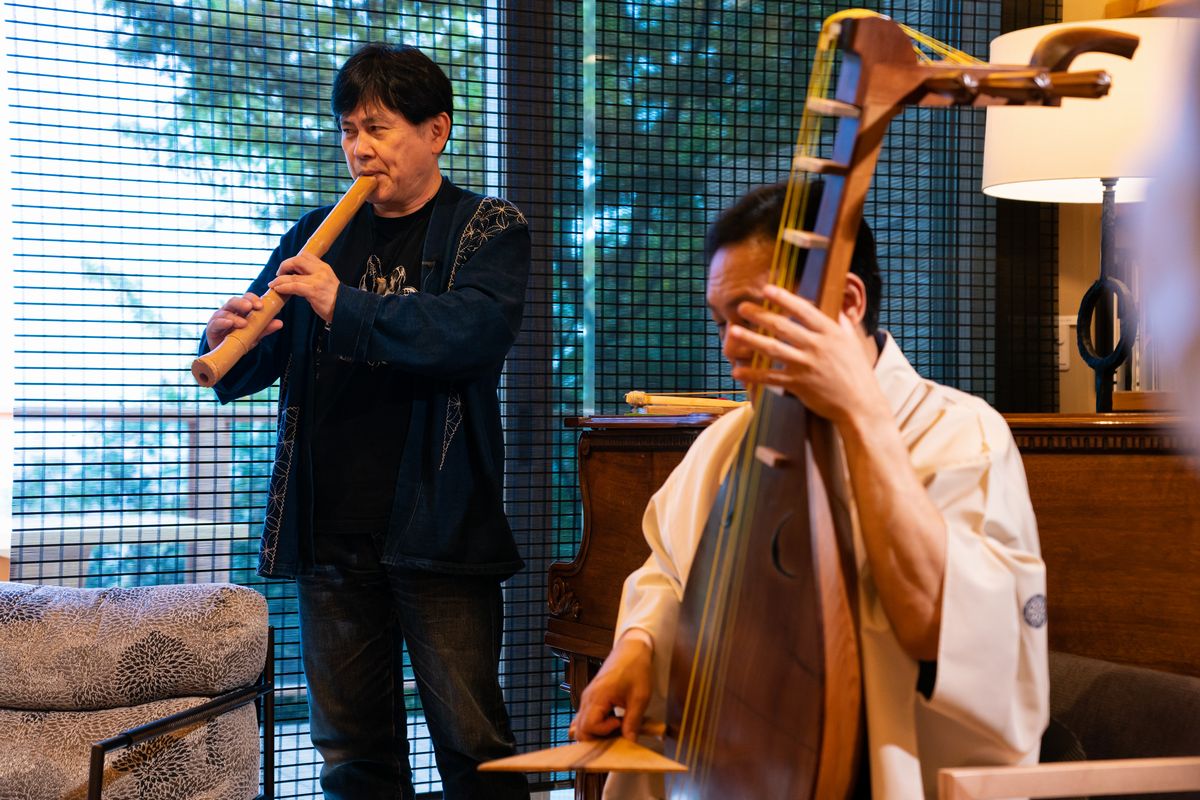

今年も年明けからいくつかの配信が既に出ました。先ず昨年2月5日に、ベルベットサンにて収録した動画がやっと公開されました。

もう一つ昨年秋に焼津「帆や」で収録された動画も配信されました。(後半は1月28日に公開予定です)

プラネタリウムで能舞台「黒塚の鬼」 – YouTube

私の年ですと音楽家の動画と言えば、中学か高校生の頃NHKで観たYesやEL&Pのライブなどが、実に生々しく記憶の中に在ります。あの頃は音楽系のライブ動画は先ずなかったので、海外ミュージシャンの動く姿は、10代の若者には物凄い刺激でした。今でもあの時見た衝撃は残っていますね。

当時ロックやジャズは地方に住む少年にはまだ遠い国の音楽でした。しかし何だか訳も判らないだけに、手が届かないものに対する憧れがすごく強かったです。私は高校生の頃はもうジャズ一色でしたので、静岡に来るジャズ系のミュージシャンのコンサートは出来る限りチケットを取って行っていました。地元のカワイ楽器でやっていたジャズのレコードコンサートにも毎月通って欠かしたことがありませんでした。身の回りにはジャズの情報など無かったので、得られるものは何でも欲しかったんでしょうね。

今はこうしてYoutubeで何でも観る事が出来、私も演じる側となって演奏を動画で配信することが出来、有難い限りなんですが、FMのジャズ番組「ジャズフラッシュ」で出てくるミュージシャンの名前を片っ端からノートに書いて聞き入っていた、あんな熱情とも言える感覚はもう現代ではないのでしょうね。なんだか寂しいです。

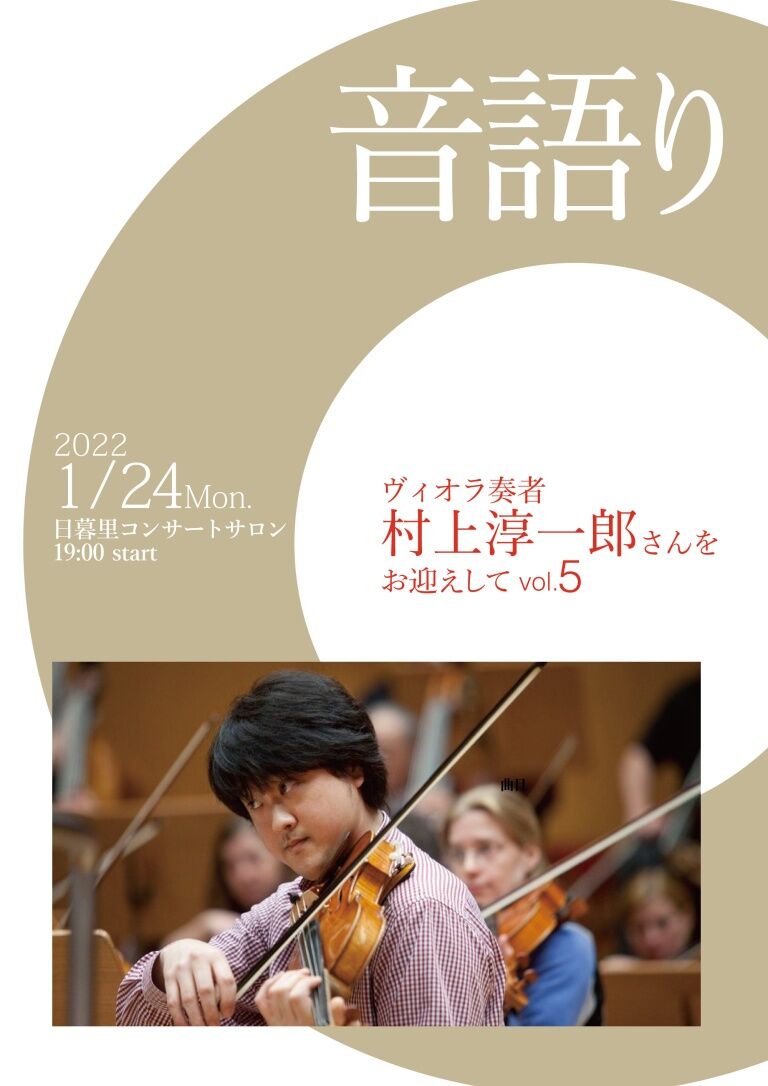

先日、日暮里のサニーホールでこんなコンサートを聴いてきました。N響のヴィオラ奏者 村上淳一郎氏を迎えたクラシックのワークショップ関連の演奏会なのですが、村上さんのふくよかで芳醇な音色をすぐ前で聴く事が出来、とても気持ち良かったです。主催したヴァイオリニストの本郷幸子さんは、コロナ禍の中、さぞかしご苦労が多かったと思いますが、よくぞ開催してくれました。こうして生の音色、生のパフォーマンスを肌で感じる事が出来るというのは、やはり格別ですね。

先日、日暮里のサニーホールでこんなコンサートを聴いてきました。N響のヴィオラ奏者 村上淳一郎氏を迎えたクラシックのワークショップ関連の演奏会なのですが、村上さんのふくよかで芳醇な音色をすぐ前で聴く事が出来、とても気持ち良かったです。主催したヴァイオリニストの本郷幸子さんは、コロナ禍の中、さぞかしご苦労が多かったと思いますが、よくぞ開催してくれました。こうして生の音色、生のパフォーマンスを肌で感じる事が出来るというのは、やはり格別ですね。

今は、配信動画がどんどんと増え、音源もネット配信で世界中に拡散しています。これは確かに素晴らしい事ですが、音楽を求める心や、生演奏のヴァイブレーションは、是非とも忘れて欲しくないですね。ここ数年の自粛の中でギターやウクレレが、凄い勢いで売れているという話も聞きますが、人間にとって楽器の音色というのは格別な快楽であり、文化であり、民族のアイデンティティーでもあります。

琵琶の音は千年数百年以上前から日本に響いていました。平安時代の樂琵琶に始まり、中世には平家琵琶が誕生し、近代近くには薩摩琵琶も誕生し、音楽も楽器の形や音色も様々に、ずっと日本の歴史と風土の中で琵琶の音が響いていたのです。特にサワリの音は、琵琶に限らず笛や三味線など、近世からはっきりとした楽器の音色となって、日本人の心に直結した民族の音になったと私は感じています。

今経済も学問もかなり落ち込んで、国力そのものが危機に瀕していますが、そういう時にこそ、この音色を聴いて欲しい。この音色の中には悠久の歴史も文化も、豊かな風土も入っていて、脈々と受け継がれているのです。受け継がれたものを見ずして、次代は創りようがないと思うのですが、如何でしょう。本当に我々がこれから進むべき道は、この音色の中に在ると私は信じています。この風土に響き渡ってきた音色を忘れてはいけない。

世界の音楽が手軽に聴くことが出来る配信動画も良いですが、生演奏を聴きに行くというのは格別の時間です。今後演奏会というスタイルがどれだけ復活してくるか判りませんが、音楽を耳だけでなく目でも皮膚でも感じるような環境は残って欲しいものです。

このコロナ禍で配信は身近になりましたが、だからこそ再び楽器の生の音色に人々の興味が向いて行く契機になって欲しいですね。