先ずはお知らせです。先月収録した「漱石と八雲」の舞台が18日より無料公開となっております。是非ご覧になってみてください。

さて今日は青のお話です。私は昔から青い色に何故か惹かれてしまうのです。黒も赤も好きなのですが、やっぱり青い色が好きなんです。最近友人から瑠璃色という言葉を聞いて、この所また青が、今まで以上に何だか気になって来ました。何か過去に関係したものでもあるのでしょうか・・・?。

2009年ウズベキスタン タシケントのモスク前にて ツアーメンバーと

上の写真はウズベキスタンのモスク前です。中央アジアをツアーで回った時、ウズベキスタンでも演奏会をやりました。是非ともサマルカンドまで足を延ばして、リアルなサマルカンドブルーを見たかったのですが、演奏会はタシケントでしたので、サマルカンドまで行っている時間が無く、せめて旧市街のモスクには行ってみようという事で、オフの日に行ってきました。青のドームがいい感じなんですよ。実際はもう少し鮮やかな色でしたね。

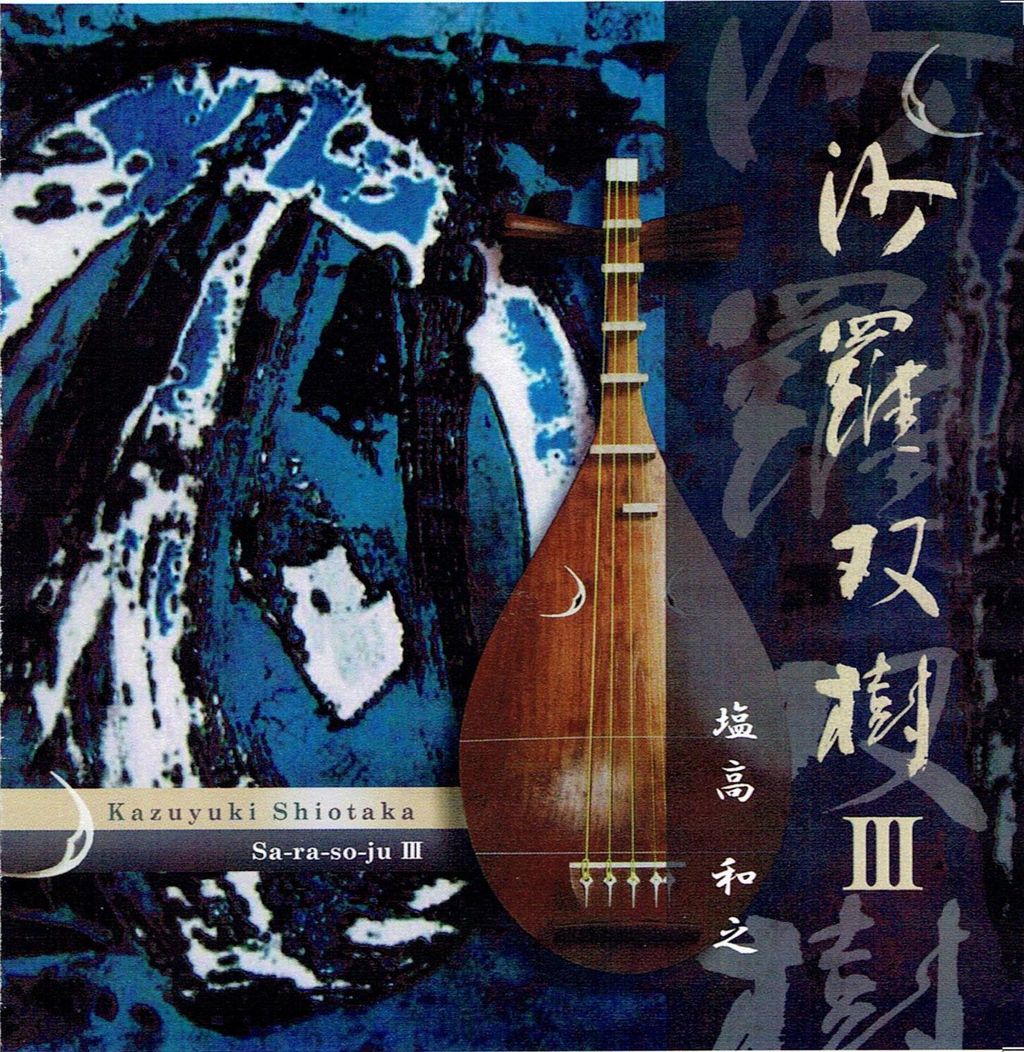

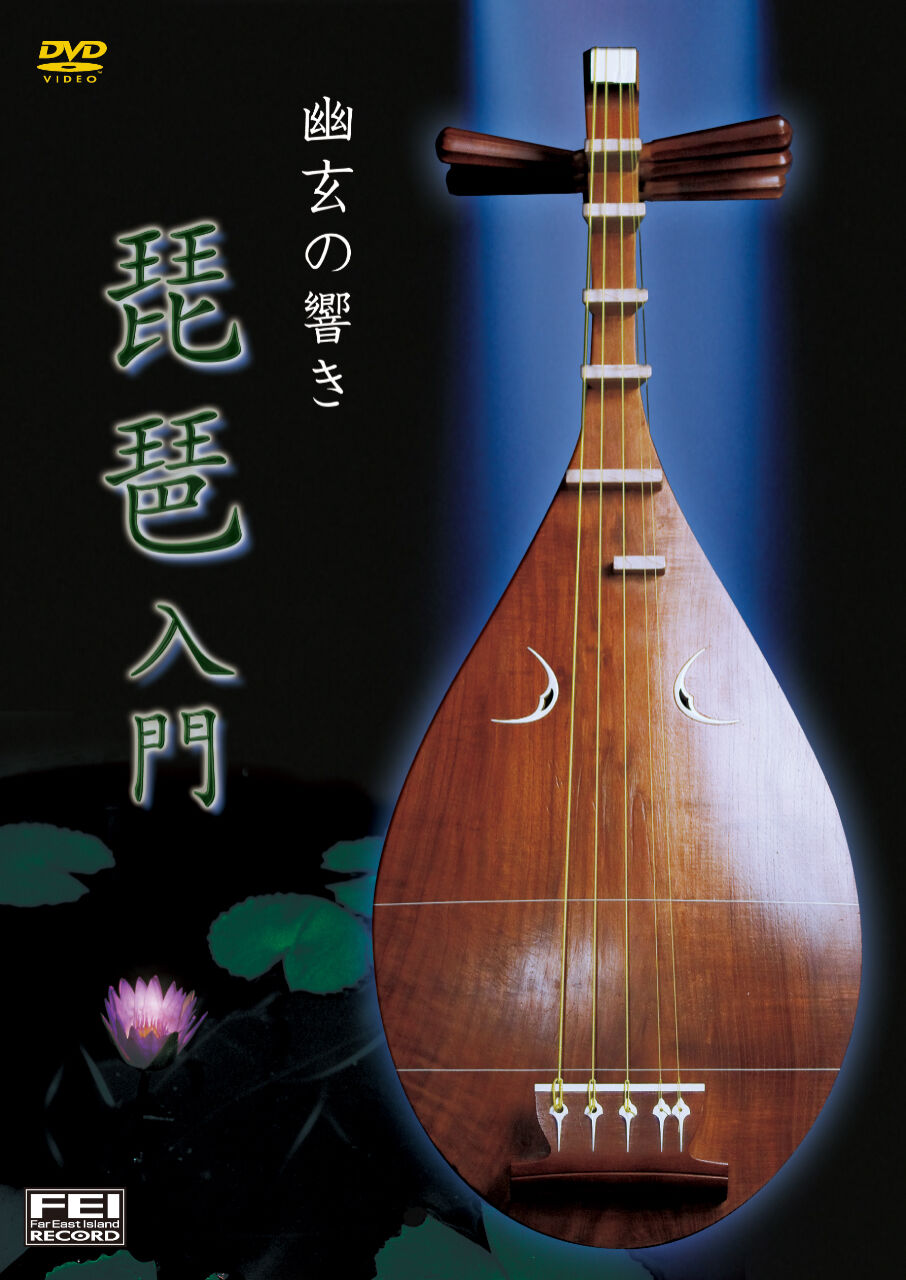

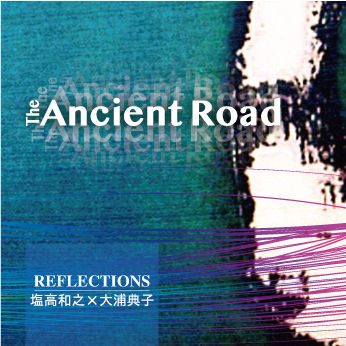

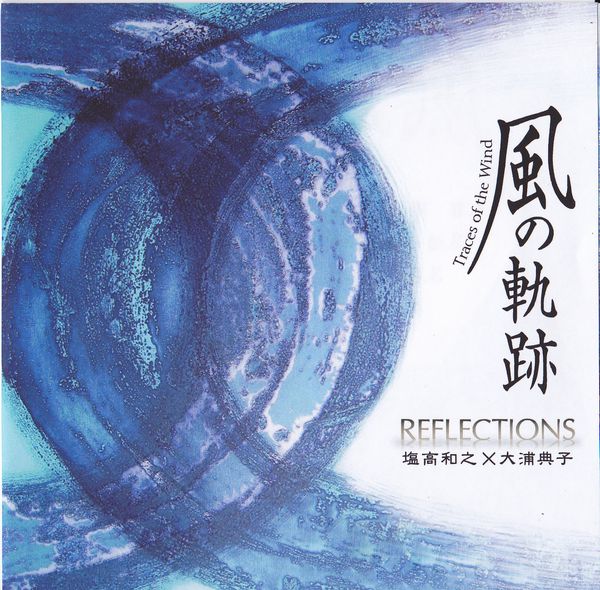

何故青に心惹かれるのかは判らないのですが、先日HPの整理をしていて、私がこれまで出してきたアルバムや教則DVDのジャケットを眺めていたら、知らない内に、確かに青系統の色を選んでいるなと思いました。

違うものでもどんどんと懐に入れてしまう多様性や寛容さがいいですね。だからこそ世界最大の帝国となって行ったのだと思います。そしてそれを実現したチンギス・ハーンは「蒼き狼」と言われていました。そんなこともあって、チンギス・ハーンに興味が出て来たのでしょう。空や海、広大な草原等は、私にとって「蒼・青」のイメージとなって、どんどん自分の中で大きく育って行ったのだと思います。

違うものでもどんどんと懐に入れてしまう多様性や寛容さがいいですね。だからこそ世界最大の帝国となって行ったのだと思います。そしてそれを実現したチンギス・ハーンは「蒼き狼」と言われていました。そんなこともあって、チンギス・ハーンに興味が出て来たのでしょう。空や海、広大な草原等は、私にとって「蒼・青」のイメージとなって、どんどん自分の中で大きく育って行ったのだと思います。

青・蒼は大きく、広いのです。雄大で、寛容であり、そこにはあらゆるものが育ち、あらゆる自由がある。ある意味、偏狭な感覚に閉じこもっている現代日本人の一番苦手な部分と言っても良いでしょう。

自分と違うものを受け入れ、共存して行くことが出来るかどうかは、これからの世の中のキーワードでもあると私は思っているのですが、自粛警察などが跋扈する日本は、柳生石舟斎の様に、もう新たな海を渡れぬ石の舟と化しているのかもしれません。

日本人は元々八百万の神々の国ですので、しっかり多様性があるはずだったのですが、どうしたのでしょうね。近代以降の日本政府が国民をそのように教育・洗脳してきたのかもしれません。現代日本人は、横並び一列でないと怖いのでしょう。自分と違う人は、何を考えているか判らないし、何をされるかも判らない。色んな民族や人種が共存している国と違って、今迄ほぼ日本人だけで生きて来た我々は、自分を守る為にも、とにかく皆同じ考えと行動をしてくれないと、不安で不安でたまらないのでしょう。しかし今や世界と繋がる時代に、その自立性の無さ、小さな視野、多様性に欠ける感覚では、とてもとても生きずらいと思うのですが・・・。

琵琶の世界などを見ても、どんどんと縮小して行くのは、正にその部分ですね。私も以前は色んな琵琶人と話をして、これからの琵琶樂について事あるごとに語り合っていましたが、自分が正当で、他を認めようとせず、世の中に目を向けようともしない感性の方に何を言ってももう無駄だと、いつしか区切りを付けました。

大きな世界で自由に羽ばたく象徴が、私にとっては青・蒼=瑠璃色なのかもしれません。身の回りの小物なんかも無意識に青いものを選んでしまう事が多いです。財布なんかも、黒の立派なものを買っても、しばらくすると、いつの間にか使い慣れた青のものに変えてしまいます。青は私のラッキーカラーという事なんでしょうか。年を追うごとに常識や習慣などの囚われが一枚一枚はがれて行き、大きな青の世界に近づいているような気がしています。

「こうでなくては」「こうであるべき」という想いでいる内は、何も成就しません。それは自分でも経験してきました。そんな感情は裏を返せば、そこに自分が寄りかかっているという事。そこには、自由と多様さを象徴する青の色彩は無いのです。

私も時には思考が煮詰まってしまう事もあります。ついつい形に目を奪われ、本質が見えなくなることもあります。そんな時は空を見上げ、青の世界を感じ、夜は瑠璃色の夢を見て、素敵な音を届ける事だけに邁進するように気持ちを新たにする事にしています。

いつの日か、私も瑠璃色に輝いて、空を海を自由自在に羽ばたき、小さな意識の世界を超えて行くように成りたいものです。そしてこの琵琶の音を世界に響かせたいのです。

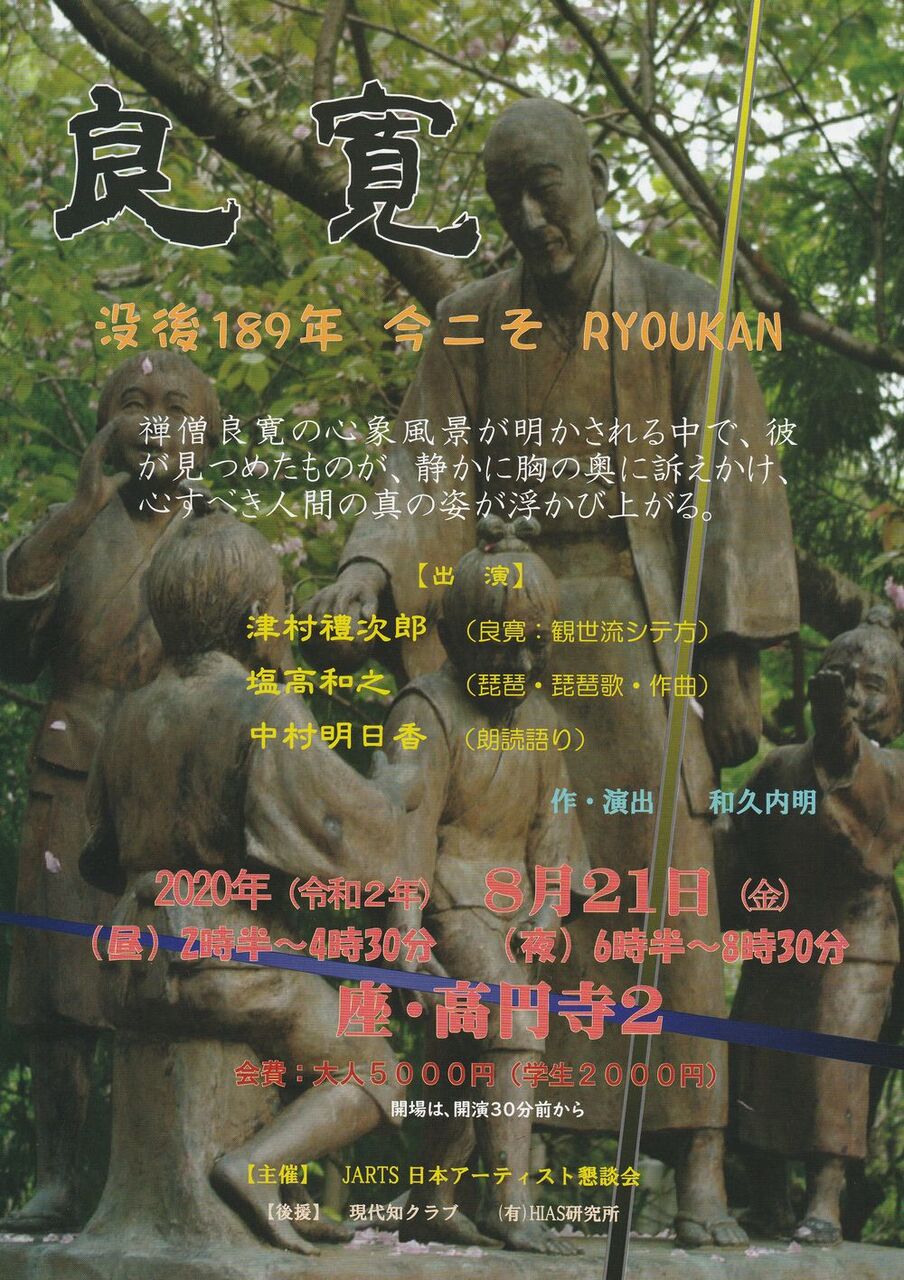

さて今週はいよいよ戯曲「良寛」の公演です。十分な対策をしておりますので、是非お越しくださいませ。

お待ちしています。