人形町楽琵会は無事に終わりました。集客はそこそこの感じでしたが、気持ちの良いお客様にも恵まれまして良い会になりました。こういう時期に会をやるのはなかなかハードルが高いですが、今後もサロンコンサートのような小規模の演奏会はどんどんやって行こうと思います。

この日はくしくも9.11。あの日から既に20年。考えてみれば激動の世の中でしたね。今のパンデミックは勿論、めまぐるしいほどに世界が動き出した、その象徴が9.11だったように思います。世界と共に、人々の感性もどんどんと変わって行きました。この20年で私自身も大きく意識が変りましたが、20年前といえば、ちょうど1stCDをリリースした頃です。あの頃見えていた景色と、今見ている景色がこんなにも違うのかと、今更ながらに感慨深いものがあります。世界そして日本の動きと人の心、生活は密接に関わり、音楽もそこに大きく関わっている事を実感した20年でした。

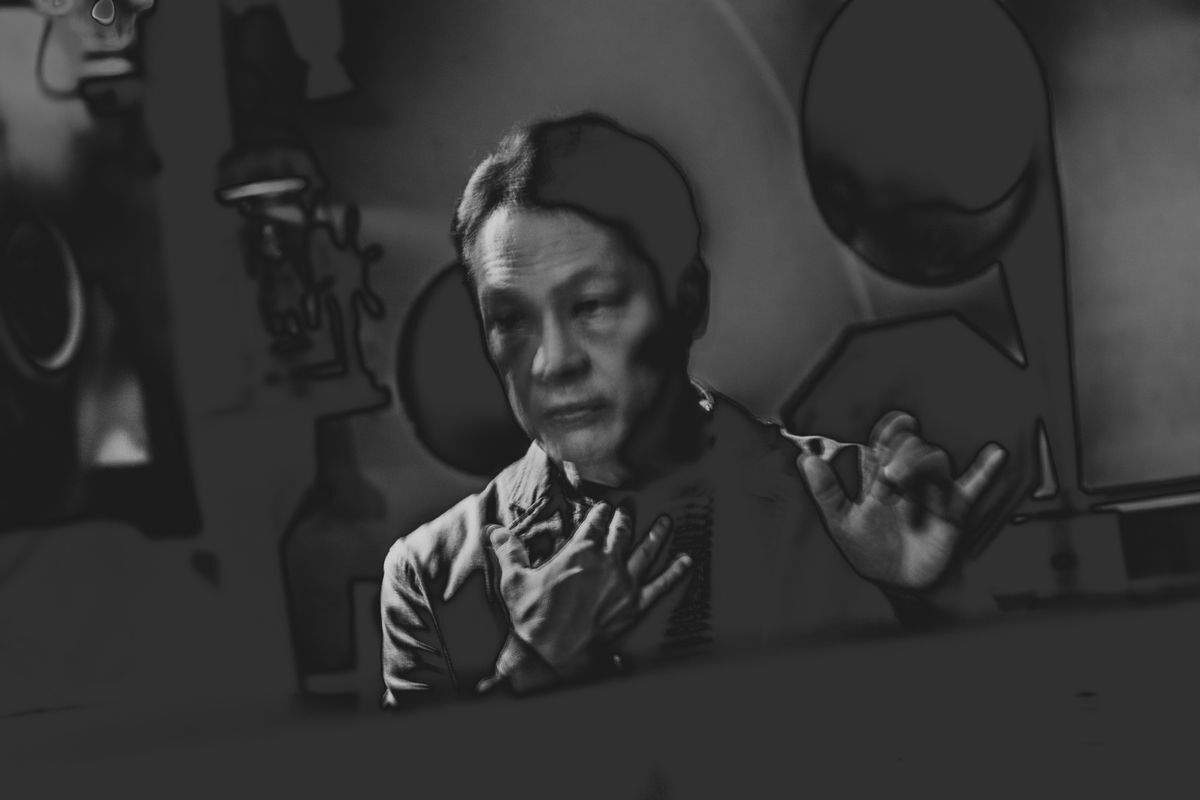

先月の琵琶樂人倶楽部 SPレコードコンサートにて photo 新藤義久

先月の琵琶樂人倶楽部 SPレコードコンサートにて photo 新藤義久

この20年は私にとって、とても大きな重要な20年でした。人生が動き出した20年ともいえるかと思っています。今改めて、器楽としての琵琶樂をもっと明確に確立したいという想いが湧き上がっています。

以前琵琶の弾き語りを少しばかりやっていた頃、とある方から「言葉に意味は無い」という事を言われました。例えば「愛してる」と歌った所で、心の内は簡単には伝わらないし、逆の意味が満ちていることも多々あるものです。悲しさも嬉しさも、その心と言葉は相容れないのだという事を教わりました。演劇をやっている方なら、お店のメニューを読み上げながら、悲しさや嬉しさ、怒り、愛おしさ等々あらゆる感情を表現する訓練をした事があるのではないでしょうか。

例えば子供は時々、大人には判らないような意味のない言葉で会話します。大人には理解不能な、へんてこな言葉でも、余計な夾雑物の無い純粋な心のみで会話をしようとするから、何の問題も無く会話が成立するのです。しかし大人は自分自身が既に様々な経験をしてきて、言葉というものを知って、意味に囚われ、その奥にある無垢な心に至る事が出来なくなってしまっている。更に世の中に危ないものや人がいっぱい存在することを経験として知っているので、そういったものから身を守るために、様々なディフェンスを無意識に張り巡らせて、知らない内に色々なものに囚われ、固定観念やら常識やら防御本能でがんじがらめになってしまっているのです。そしてそのがんじがらめになっている自分の状態を自分で認識できていない。

私が思うに音楽や芸術は、言葉の意味や表面的な喜怒哀楽のもっと奥に意識を向ける事の出来るものであり、人間の本質としての無垢な心を忘れないための、一つの秘術なのかもしれません。

一番最初に琵琶を聴いた時、その音色に何とも言えないぞくぞくするような感触がありました。その後、琵琶を勉強しようと思って いくつかの演奏を聴きましたが、残念ながら私の求めるものはそこにはありませんでした。

私が求めたのは琵琶の持つ本来の音色であって、歌ではありません。流派の曲でもないし、弾き語りというやり方でもありません。永田錦心も鶴田錦史も、いつも書いているように大いなる尊敬を持っていますが、私が弾きたいのは錦心流でも鶴田流でもないのです。

音楽も言葉も洗練を経て、様々なスタイルが出来上がり進化するでしょう。でもその過程にあって優劣が付き、本来何もなかったはずの鎧が次々とまとわりついてくる。物事の本質へと目と心を向ける唯一純粋なものだった音楽も、その本質は気を付けていないと、どんどんと失われてしまいます。私は琵琶を弾く者として、無垢な音色を失って行く心が大変に残念なのです。なんの知識も無く、ただあの音に感激した、あの心のままに琵琶を弾いて行きたいのです。

あらゆるマスキングの中で生きる現世の人間から、その鎧を取り去り、心を、魂を飛翔させるために、様々なテクニックを駆使しているのが芸術家なのだと私は考えています。

時代が変わり、感性も舞台も変わってきたら、その心を受け取って形を変えて行くのが本来の人間の営みであり、そうして形を変えながらも、受け継いだものを繋いで行くのが継承ではないでしょうか。永田錦心や鶴田錦史も常に「新しい時代に生きる人が新しい琵琶樂を創って行って欲しい」と願っていました。世阿弥も言っているように、留まっていては退化するだけなのです。

しかし残念なことに、目の前の便利さや目新しさにマスキングされて、表面の形を整えることで何とか体裁をつけて満足して、そういうものが横行してしまう。それはその形や存在に寄りかかっているだけで、ただお着換えしただけだと私は思えてなりません。それは創り上げた先人の心を観ようとせず、無垢な心を失った俗な大人の感覚であり、音楽芸術からは一番遠い心の在り方ではないでしょうか。今邦楽は無垢な心をしっかりと持ち続けているのでしょうか。

今こそ、音楽芸術が人々を物事の本質へと誘い、また無垢な心を取り戻す本来の力を発揮する時ではないでしょうか。目の前の楽しさだけを演出し、格好いい、面白いという表面のキラキラしたものが溢れ過ぎている現代は、この大変革の時にあって、とても危ういと私には感じられて仕方がないのです。

20年後の9.11を迎え、想いが広がりました。