毎年梅雨時期は一年の内で一番忙しいのですが、何だかこのところ暇になっているので、色々と人に会う事が多いです。コロナ禍の頃の方が地方公演やらレクチャーやら、演奏会もそれなりにあって忙しくしていましたね。もしかするとこのコロナの3年間を境に、活動が次の段階にシフトしているかもしれません。これは良い兆候です。活動が変化して行く時期というのは、今迄にない作品が生まれて、且つ素晴らしい共演者にも出会いうものです。来月はパフォーマーの中村明日香さんとの初共演もありますし、これは今後面白い事になって行きそうですよ。

最近何かと引用する機会がある論語ですが、こんな文章があります。

「これを知るものは、これを好む者に如かず。これを好む者は、これを楽しむ者に如かず」

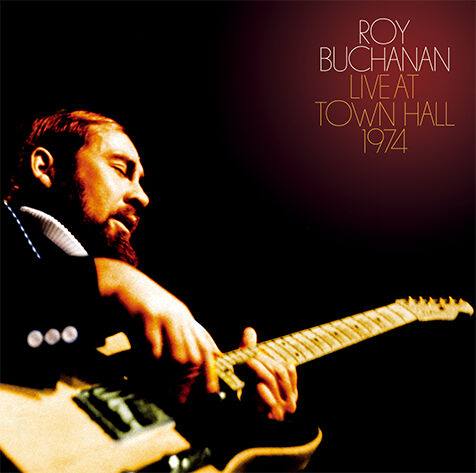

仲間と色々話していると、今来ているキーワードは「楽しむ」なんです。上記の画像は昨年の琵琶樂人倶楽部の時のものですが、この3人でやった「まろばし」と「西風」は最高でした。お二人ともレベルはウルトラハイですし、ジャンルが違う事もあって、アプローチがそれぞれ違ってとてもスリリングで「楽しかった」ですね。自分の核となる感性というものは枠を取り払った時にこそ出てくるのでしょう。そんな時に人は心底「楽しめる」のかもしれませんね。

しかし残念な事にコンプレックスが先に来てしまう日本人はこと音楽となると、ジャズでもフラメンコでもクラシックでも相手と同化しようとして表面の形を真似る事に終始して満足してしまいますね。これで本当に楽しんでいるんでしょうか。

私は以前から、音色に身体性を感じられない人や、いつも重い鎧や看板を背負いこんでいるような人とは演奏しません。そんな方とは、お話が来たら一度はお付き合いしても、次からは丁重にお断りしてしまいます。特に上手いと言われている人程、技術があるせいか、そういうものを心の内に持っていると、それが漏れるように演奏にも音色にも、目つき態度にも現れてしまいますので、とても舞台で聴いてはいられないです。全然楽しそうに見えませんし、そういう人とは縁を結びたくないのです。邦楽や雅楽の現場では、特に残念に思う事が多いです。とにかく身軽になってこころから楽しんでいる人が最高ですね。

そして私が楽しんでいると感じる人は皆さん静かです。声が大きくうるさい人は見たことがありません。どうしてでしょうね。先日もそんな自分の道を楽しんでいる仲間とゆっくりと「お茶の会」をやって来たのですが、とても静かで穏やかな時間でした。

色んな音楽への接し方があって良いと思いますし、どんな形でもその中に喜びを見出す事も大事だと思います。要は自分のやっている事を心底楽しんでいるか。そこに尽きますね。私は何よりも音楽を創り出す事が私の悦びであり、そしてそれを舞台で演奏出来ることが最大の楽しみなのです。

「楽しんで」生きて行きたいですね。