毎日物凄い暑さですね。さすがに外に出る気にはなれません。ちょうどこの夏はあまり飛び回るようなスケジュールが入ってないので、家の中でのんびり譜面に向かってます。

先日の 7 arts cafeのライブでも思ったのですが、前々からデュオによる静かな作品を創りたいとずっと考えていたので、頭をひねっています。やっぱり笛かヴァイオリンとのデュオが今の所一番しっくり来ますので、その線で創っているのですが、これから何が生まれ出てくるか楽しみです。

秋になると、市民講座や大学なんかの特別講座等レクチャーのお仕事も少しあるので、少しづつレジュメに反映できる知識もため込混んでいます。琵琶という歴史の長い楽器に携わって行くには、己の小さい頭の中で捉えているだけでは、ろくなものは出て来ませんので、平安時代から続く琵琶の変遷を知るのも大いなる創作活動の土台です。しかしながらそういうものに意識が向いているとアーティスト本来の創作活動とは違う方向に頭が働いて、なかなか作品を生み出して行く事が出来ません。だからそんなお勉強と創作活動はしっかり線引きをするようにしています。

アーティストは音楽家でも画家でも物書きでも創ることがその本質ですので、古典に対峙しても、新たな視点を向けるようでなければ自分の音楽は演奏できません。流派の先生からどう習ったかではなく、自分の思い描くものを表現してこそアーティスト。そしてまたそれが単なる思い付きやアイデアではなく、その発想の土台となる歴史や宗教性や哲学性なども考え抜いて、自分で辿り着いたものを具現化するのが我々の仕事です。

日本は歴史が長いだけに古典に関しては、出来上がった当時と今では、社会の構造も世の中の感性も全然違います。特にジェンダー問題などはその最たるものでしょう。社会の中に在ってこそ音楽も美術も生まれて行くという部分を忘れては成り立ちません。また逆に流行に媚を売るような姿勢の人も多いですが、それではやはり何も生み出せません。常に時代と共に在るという姿勢を持ち、且つ媚も売らないというぶれない姿勢を持てる人だけがアーティストと呼ばれるのです。

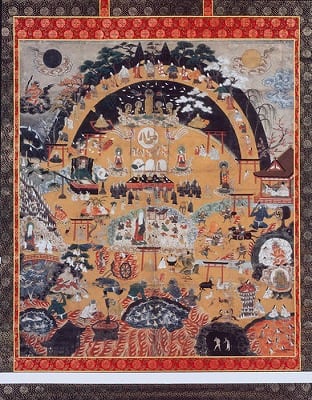

熊野観心十界図

熊野観心十界図

随分前にとある大学の熊野関連のイベントで絵解きの芸を見たことがあるのですが、女性の出席者からからかなりのクレームがついたのを覚えています。私が見ていてもひどい内容でしたが、担当教授が現代においてデリケートな部分を事前に説明することなく、演じ手の人も現代の感性とは違う事を全く把握しておらず、何が問題なのかも理解しておらず、へらへらと笑っている姿は今でも覚えています。そんな状態では性差別と言われても仕方がありません。古いものは貴重で権威あるとでも思っているのでしょう。今はそういう事がどんどん炙り出されていますが、表面だけをなぞり、ありもしない権威やプライドに囚われ、物事の本質を掴もうとしない鈍い無神経な感性と姿勢が、結局文化の継承を妨げ、人を離れさせ、そして挙句に破壊して行くのです。今の世の中には邦楽界以外にも、こういう例があまりにも多くないでしょうか。

どんなジャンルもそうですが、琵琶もこれまで歴史を繋いできたのは、時代時代で新たなものを創造し、活動を展開したアーティストが居たからこそです。平安時代最後の遣唐使 藤原貞敏や、雅楽の天才 源博雅、そして後期の天才 藤原師長。室町時代の明石覚一。近代以降では永田錦心、水藤錦穰 鶴田錦史。いつの時代でも、ただのお上手な芸人や蘊蓄屋も多かったことと思いますが、これらの天才たちはそんな者とは全く違い、皆創造的であり且つ革命的な存在でした。今当然と思われている事はこうした天才達が始めた事なのです。今後こうした創作活動をする人が出てこなければ、琵琶樂も明清楽のように消えてなくなって行くでしょう。今は琵琶にとっては危うい時代です。

私の父は短歌や俳句を創る人だったので、私自身は勉強した訳でもないのに古典文学には子供の頃から親しんでいました。自然と影響を受けていたのでしょうね。そのせいか近現代に成立した薩摩琵琶の流派の曲は、あまりに歌詞が表面的でどうにも受け入れがたかったのです。大衆演劇の舞台を見ているようでした。平家物語の「敦盛最期」の場面で、最後迄名乗る事無く熊谷次郎直実の手に落ちた敦盛が、琵琶歌では「我は経盛が第三の子、無官の大夫敦盛也」と名乗りを上げてしまうのです。敦盛が最期迄名乗らないという所に大きな意味があり、歴史性も、またロマンも掻き立てる大変重要な部分なのですが、この重要な場面についても平家物語全体に対しても、ただの冒険活劇程度にしか捉えていなかったのでしょう。大衆芸能であった大正~昭和初期の頃は、赤胴鈴之助みたいなものと同じような感覚でやっていて、当時はそれが受けたのでしょう。しかしそれを戦後になっても誰も疑問に思わず、推敲も考察もせず、音楽性や芸術性について何もにも考えずにお稽古事としてそのままやって来たという所が一番の問題です。芸術的感性で琵琶樂を観ることなく、ただお稽古事でしか捉えていない、こういう所が今の衰退を正に象徴していますね。平家物語を歌っていながら、ろくに平家物語を勉強も研究もしていないとは・・・。当時若かった私にも、その世俗っぷりにはどうにも理解しがたいものがありました。

薩摩琵琶の音色には最初からビンビン来るほどに、大いに感じ入るものがありましたが、薩摩琵琶の音楽やその歌詞は、あまりにも私からはかけ離れていたのです。だから活動の一番最初から自分で作品を作り、演奏しているのです。そんな第一印象から始めた琵琶ですので、自ずと「媚びない、群れない、寄りかからない」というスタイルが最初から徹底していたと思います。そのお陰か、文句を言われたことも無いですし、演奏作曲活動は樂琵琶にも拡がり、演奏のお仕事やレクチャー等の機会も沢山頂いて、琵琶を担いで20余年全国を回り演奏して生きて来れました。作品も11枚のアルバムとなって形に成った事は本当に嬉しく思っています。

後輩の中にはショウビジネスの世界で頑張っている人もいます。きっと私が思う以上に大変なのだと思いますが、私はどうやってもそういう世界には居られないし、エンタテイメント系の音楽自体が好きではないので、縁は自然と離れて行きます。前にも書いたように演芸の舞台はけっして嫌いではないのですし、勉強になる事も多々あるのですが、こと音楽に関してはショウビジネス・エンタメ系のものはなかなか体が受け付けてくれません。やはり私には合わないのでしょうね。

私なりのやり方しか出来ませんが、時々御一緒させてもらっている能楽師の津村禮次郎先生のように、古典を軸足に持って、じっくりと創造的な活動をこれからもやって行きたいです。