やっと涼しくなりましたね。秋にあると体も楽になり、創作も演奏も調子がぐんと上がります。

やっと涼しくなりましたね。秋にあると体も楽になり、創作も演奏も調子がぐんと上がります。

私は30代から作曲と琵琶演奏の活動を始めたのですが、1stアルバム「Orientaleyes」から器楽としての琵琶樂を目指してやっていましたので、弾き語りはやっていませんでした。中学生の頃からジャズを聴いていたせいか、歌のある音楽には基本的に興味がなく、歌のある音楽を創りたいとはこれまで思ったことはほとんどありませんでした。だから琵琶でのデビューアルバムは是非ともインストで決めたかったのです。声は少しばかり使っていますが、あくまでVoiceであって歌ではないです。このアルバムはもう20年も前のものですが、若さゆえの粗削りではあるものの、今でもお気に入りの一枚です。

そんな私ですが、琵琶弾きとしてやって行くには、やはり歴史的な観点から見ても弾き語りは無視できないので、琵琶語りに対してもだんだん意識が変わり、3rdアルバム「沙羅双樹」でオリジナル作品の弾き語り曲「経正」を収録しました。歌詞は森田亨先生にじっくり時間をかけて書いて頂きました。やはり安易な歌詞は歌う気になれないし、近代軍国時代に作られた歌詞は、私には到底受け入れがたいものでしたので、せっかく弾き語りをやるのなら、弾法も歌詞もオリジナルでやろうと考えたのです。しかし初の弾き語りの録音で、一生懸命大声を張り上げている私に、笛の相方 大浦さんから「言葉に意味は無い」という強烈なアドバイスを頂き、歌うという事に関して大いに考える所がありました。

琵琶の音は、言葉を豊かに表現するために言葉を支え、そして言葉にならない想いを琵琶の音で奏でていたのではないでしょうか。それが明治末期に組織が出来てからは、定型が出来上がり、出来合いの節回しを追いかけ、コブシを回して自慢し合って、決められたフレーズを弾くようになってしまいました。どの曲も同じイントロ、同じフレーズなんて、そんな音楽はありえないと思いませんか。私は最初からそんな薩摩琵琶の曲に強い違和感しかありませんでした。

結局良い声も、上手な節回しも技でしかありません。言葉の裏側にある心や想いにこそ真実があるのであって、弾くフレーズにしても、ただ決められたものを弾いても何も伝わりません。言葉と同様、その一音に無限の想いが広がって、初めて琵琶の音に命が宿るのです。

何を表現したいのか、何故それを表現したいのか、という動機がない限り、音楽に何の説得力も現れて来ないのです。そしてその動機が出てくるもっと奥にある、また自分は何者なのかという根本となる土台も明確に認識していないと出てくるものに説得力はありませんし、時代の中で響いて行きません。

そういうことを教えてくれたのが、大浦さんと共に、よくこのブログに登場するH氏でした。あの頃、私は無意識に「負けられない」と思いこんでしまうような部分がまだあって、心も体も解放されない感じだったのですが、H氏が「戦う必要はない」と精神面でアドバイスをくれて、心と身体をほぐしてくれました。あの頃、笛の大浦さんから芸術面でアドバイスを頂き、H氏からは精神面で支えを頂き、私は初めて言葉や歌というものと対峙する事が出来るようになって行ったと思っています。元々不器用な方ですので、直ぐに切り替えは出来ませんでしたが、徐々に時間をかけて自分の中でそれらのアドバイスが熟成し、本来の自分の姿を見出すことが、この頃やっと出来て来たように思います。長い時間がかかりましたが、年齢を重ねる程に自分自身に成りきって行くというのは、良いんじゃないかと思っています。

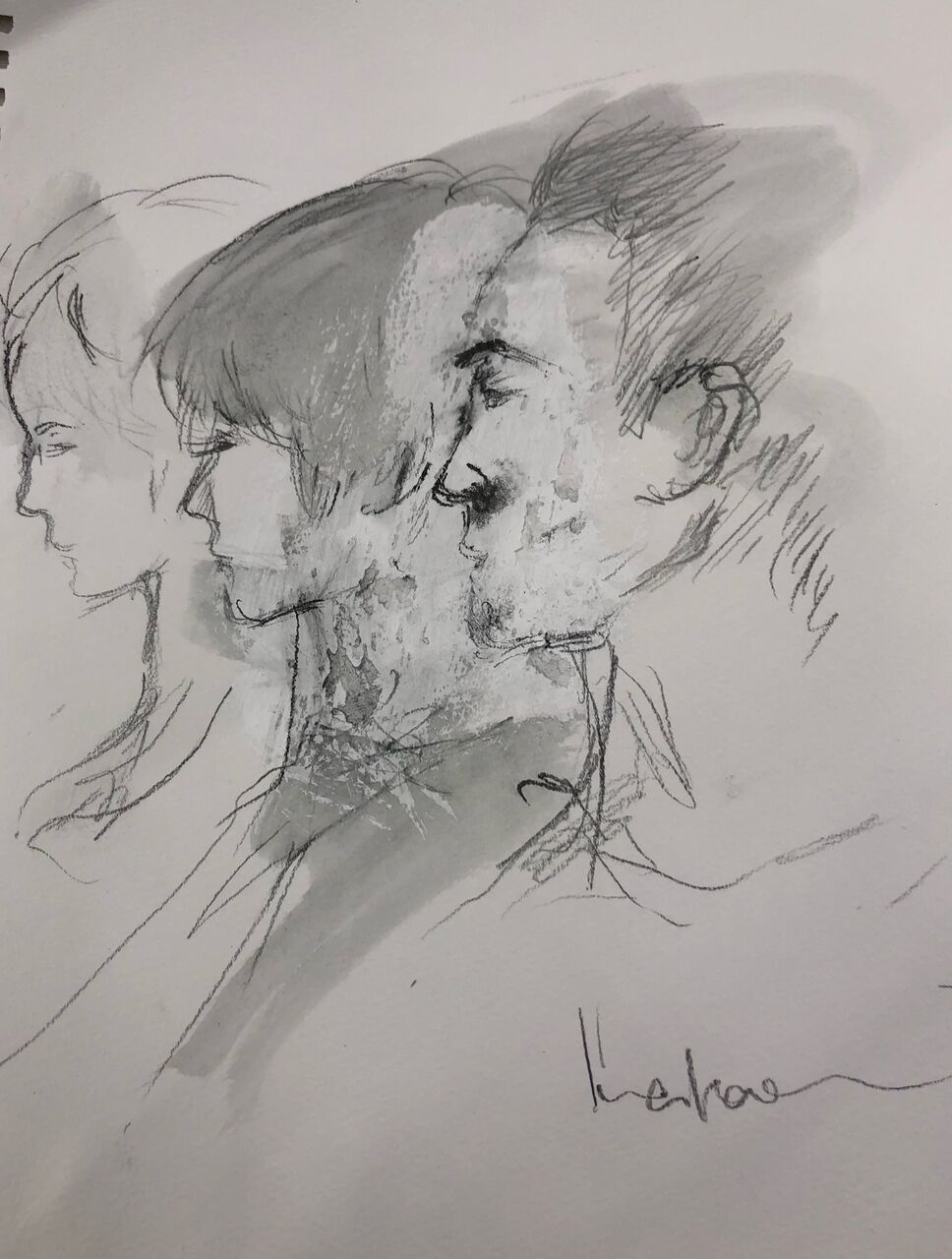

画家の山内若菜さんが打ち上げ時に即興的にスケッチしてくれた「Voices」を初演したメンバー。一番左がメゾソプラノの保多由子先生、真ん中が大浦典子さん、そして私

画家の山内若菜さんが打ち上げ時に即興的にスケッチしてくれた「Voices」を初演したメンバー。一番左がメゾソプラノの保多由子先生、真ん中が大浦典子さん、そして私

先日初演した「Voices」は震災詩人と言われた小島力さんの詩に私が音楽を付けたのですが、素朴な装飾の無い表現で、何のケレンも無い素直な言葉が並び、詩を読めば読むほどに、そこに溢れる深い想いが満ちて来ました。あの歌詞を歌うという事は、自分の中に強い想いがなければ歌えません。保多先生だからこそ成立した作品だと思っています。言葉を声に出すという事にじっくりと取り組んでくれたおかげで作品が立体的に立ち現れました。

声も言葉も音楽も、技芸は簡単に表面に見えますが、その内側のものは簡単には伝わりません。目の前を楽しませるパフォーマンスも賑やかしもエンタテイメントとしては良いだろうし、そういうものに触れる事で気分も変わり人生が楽しくなる事も多いでしょう。しかしそれは私のやりたいものではありません。

聖書でも「初めに言葉があった」と書かれていますが、言葉は文化の基本であり、人間の精神の土台にあるものです。特に日本では言霊と言われる位ですので、言葉、そしてそれを声に出すという事は、とても大事な人間の基本であり、世に溢れる言葉や声はそのまま、その時の世の中を表していると感じています。古今集などをつらつらと読んで眺めていますと、本当に豊かな世界を感じます。言葉を使うための技術の大事さを思いますし、目に見える世界から、臭覚や聴覚等、視覚ではない他の感覚器官を通して感性を広げ、言葉によって表現して行く様は、正に日本語ここにありという感じがしますね。

人間の行動すべてに言えますが、特に言葉には虚偽が溢れているものです。例えば「悲しい」「愛おしい」という言葉にどんな感情が隠れているか、言葉を尽くしても大きな声や高い声で表現しても、そんな小手先の技術では伝わりません。現代はネットやメディアによって言葉がどんどんと消費され、使い捨てされているように感じます。今一度、言葉を、声を取り戻したい。豊かな感性が溢れる日本語を琵琶に乗せたいですね。琵琶樂は千数百年に渡って、その時々で姿もスタイルも変えながら受け継がれて来たのですから、習ったことを何も考えずにそのまま上手にやるという発想を早く脱却して、琵琶の音と共に豊かな言葉と世界を表して欲しいものです。

私はやはり琵琶の音で表現するのが自分らしいので、ここ5,6年は弾き語りはどんどんやらなくなってきました。言い方を変えると、歌わなくても演奏会が成立するようになったという事で、私の考える作品がかなり出揃ってきて、自分の世界観を器楽で表現できる所までやっとたどり着いて来たとも言えるかと思います。H氏や大浦さん、そして作曲家の石井紘美先生から頂いた、アドバイスがやっと今形になってきたような感じがしています。

自分の思う音楽を素直に創って行きたいですね。

PS:30日はH氏の命日です。この時期になると、何だかふとH氏の事が想い出されます。本人はうざったいと思っている事でしょうね。