6月は、毎年どういう訳か忙しい。今年は例年ほどではないですが、それでも色々とやらせていただいてます。我々舞台人はとにかく舞台に立ってナンボ。何はともあれ、ありがたいの一言しか出て来ないですね。

曲がりなりにもプロの琵琶弾きとして約20年、これ迄自分なりにやってきて、舞台に立ち続ける事が出来、本当に感謝しています。紆余曲折、失敗も多数あれど、そういう積み重ねが今の私という事です。何事においても「動き続ける」という事は、個人として、音楽家として、私が生きる上での大きなキーワードなのです。

肉体も命ある限り、心臓でも血液でも呼吸でも、一瞬たりとも止まらないという事が前提条件であるのは当たり前なのですが、音楽活動も同じで、舞台に立つ事が日常になり、音楽を作り、演奏する事が人生と成ってゆかないと、音楽家としてこの身と心が機能しません。時に休息も必要ですし、振り返る事も大切ですが、ストリートだろうが国立劇場だろうが、とにかく人に聴いてもらう場所に自分の身を常時置いている事。これが出来ない人は音楽家には成れませんね。

随分前に、浪曲の故国本武春さんは「腹が減ったら、楽屋に挨拶にでも行けば、弁当の一つや二つ余っているもんだよ」と言って、金があろうが無かろうが、芸人としての人生をばく進するその姿勢を見て、当時の私は大いに感じるところがありました。今思うと、その位の気持ちで生きて行く事で、舞台人としての経験も蓄積され、さらに大きなエネルギーになって我が身に満ちて行くように感じます。

音楽で収入を得るのは本当に難しい。誰もが直面する現実だと思います。しかしそれを乗り越えて、なお動きを止めないこと。常に自分のペースで確実に動き続けている人は、揺るぎないものが姿に、音に出てくるものです。それが音楽家になるという事だと思います。

若き日 京都清流亭にて

良い素質をもっている人がプロの道を諦めたり、お教室の先生に納まって行ったりする例をずっと見てきて、私自身もそんな現実に対し、もがきにもがいている内に、この年になってしまった、というのが本音です。若手と呼ばれていた頃は、常にままならない現実に牙を剥いている事で、モチベーションを高めていたんですね。まあそれでも止まらずにここまで走って来れたのは、「生かされた」「生かしてもらった」とうことなのでしょう。年を経る事に感謝が深くなって行く訳です。少しづつ自分なりのやり方になってきたと思いますが、それはそのまま自分の姿が自分で見えてきたという事だと思っています。

そして音楽そのものにも同じことを思っています。私がよく演奏する「啄木」も、平安時代の最後の遣唐使 藤原貞敏が持ち帰ってから、今まで伝えられているのですから、細々でもその伝承が続いているのです。まるで曲が生き物のように動きを止めること無く、今までその命を保っているかのようです。やれ正統な継承だの、楽部がどうのこうの・・・・という事をすぐに言い出す人が多いですが、歴史はそういう人間が作り出したルールや組織などでは動きません。歴史はどの国でもどんな時代でも、その時代の正統とされる勢力以外の力によって、次のステップへと激動して行きます。

まして芸術は、一時代の権威権力などで動いているようなものではないのです。確かにその時々の権力に翻弄はされますが、そんな短いスパンで存在するものではありません。本当に素晴らしいものは、人間の思いこんでいる正統なんていう幻には左右されません。受け継ぐべき人が確実に受け継いで、長い時間を生きて行くのです。

感性もルールも常識もどんどんと変化するものであり、正解も正統もそれが通用するのはほんの一瞬。組織などはほんの一時期にしか機能しないし、「良い」という価値ですらほんの何十年かの間に間逆になってしまいます。そんな小さな枠ではなく、もっと長い時間の中で自分の動きを考えれば、組織の中で優等生になる事は「目の前のルールに振り回されているだけ」ともいえます。軍国時代の正統は今では通じません。明治後期~大正・昭和初期という軍国の時代に出来上がった薩摩琵琶唄が現代に通じないのは、正にこれが原因です。戦争で100人敵を殺した英雄は、戦争が終わっても英雄で居られるしょうか・・?。

動き続けるとは、そんな小さな世界のことではないと、私は思っています。その時々の時流に乗るという事でなく、引かれたレールの上を調子よく走ることでもなく、時代がどうあれ、その時のルールがどうあれ、そんな目の前の幻想を突き抜けて、美を追い求める事。この本質が自分で見抜けている人は動き続けることが出来る。受けを狙って優等生面をしたり、目先のお金を求めて動くと、程なくして動きが止まるものです。それは次々に新しいものが出て来て、すぐに需要がなくなるからで、当たり前のことなのです。

芸術に身を投じた者は、常にどんな状態にあっても自分の美を求め、動くのです。ただ忙しく動き回っているだけでは意味は無いのです。まして動き回っているだけで満足し、そういう自分に酔っている様な者に美は宿りません。意思を持って、何ものにも振り回されずに美を求めて動いているか。私はそんな風に芸術家をいつも見つめています。

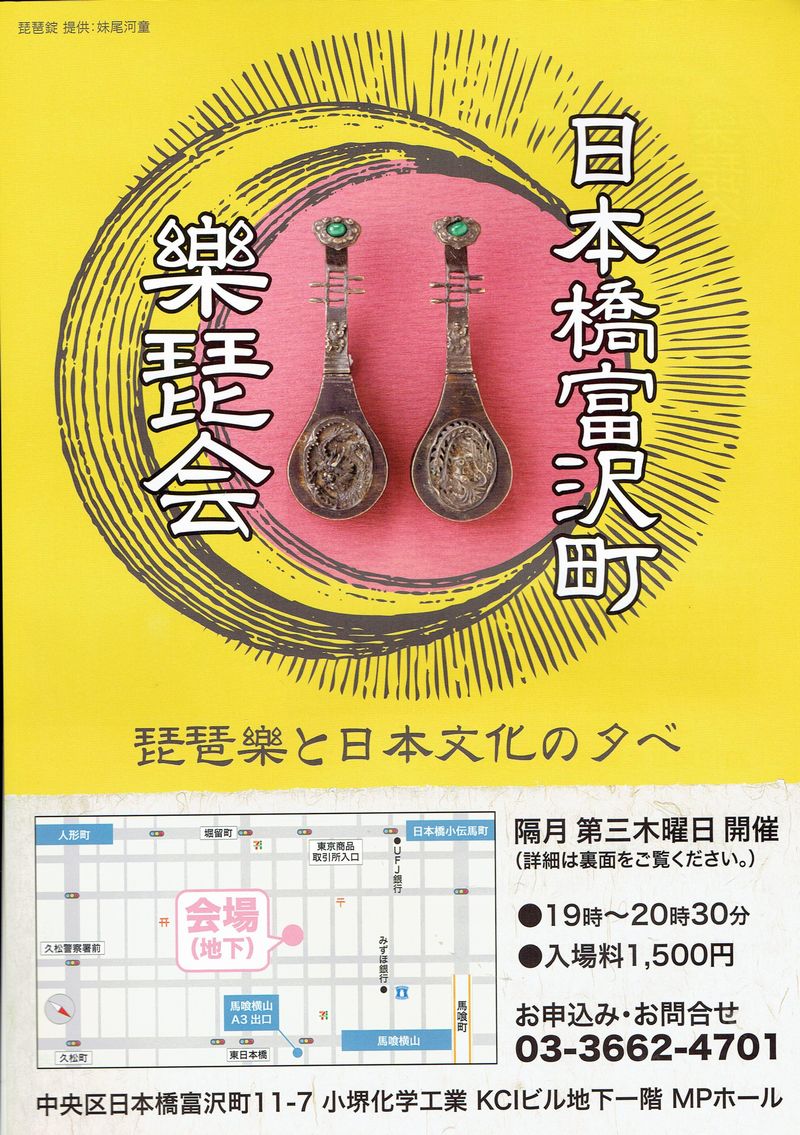

さて、今月の日本橋富沢町樂琵会は、国内唯一の琵琶店、石田琵琶店の石田克佳さんをゲストに迎え、職人ならではの琵琶トークをたっぷりと聞かせていただきます。勿論石田さんの弾く正派薩摩琵琶と、私のモダンスタイルとの聴き比べもあります。滅多に聞けない話が聴けると思いますので、ぜひぜひお越しくださいませ。

何処までも求める所を求め、動き続けて行きたいですね。