私は先週のツアーの後、家の中で色々と譜面を書いています。先ずは今月の琵琶樂人倶楽部で演奏するために、笛と樂琵琶の小品を一つ仕上げました。譜面の整理をしていたら、以前劇伴で使った曲が出てきて、久しぶりに音出ししてみたら、ちょっとノスタルジックな雰囲気が良い感じなのです。今月は「樂琵琶の話」というタイトルなのですが、雅楽の話に少し潤いを与える為にもちょうど良い感じだと思い、笛と樂琵琶のデュオに編曲しました。

その後は、先月の安田先生とのツアー中にほぼラフスケッチを書きあげた、能管・声・琵琶による作品を仕上げました。この作品は9月に予定している3.11関連の演奏会の為の新作曲なのですが、震災を経験した詩人の詩を頂いて、それを基に曲にするという依頼です。以前やはり震災詩人と呼ばれている和合亮一さんの詩を和合さん本人の朗読と共に演奏したことが何度かありましたが、今回の方は既に故人だそうですので、その詩から浮かび上がるものを受取り、それを自分の中にある想いと照らし合わせて曲にしました。能管・琵琶・Voの3種の声が織りなす、ちょっと前衛的な作品に仕上がりました。拙作「まろばし」に近い感じです。もう少しアンサンブルを練って行く部分が必要ですが、良い形になって嬉しく思っています。

「四季を寿ぐ歌」初演時 photo 新藤義久

「四季を寿ぐ歌」初演時 photo 新藤義久

コロナ前に書いた「四季を寿ぐ歌」全6曲も、その時々で出演出来るメンバーでやれる曲を抜粋して上演をしてきましたが、是非全曲の再演、そして録音・配信まで漕ぎつけたいところです。カルテット作品なので、なかなか4人集まって練習する事が出来ず、また上演するにしても経済面での負担が大きく未だ予定が立っていません。次回録音の機会があったら、これらの曲をまとめて録音して、また作曲作品集としてリリースしたいと思っています。

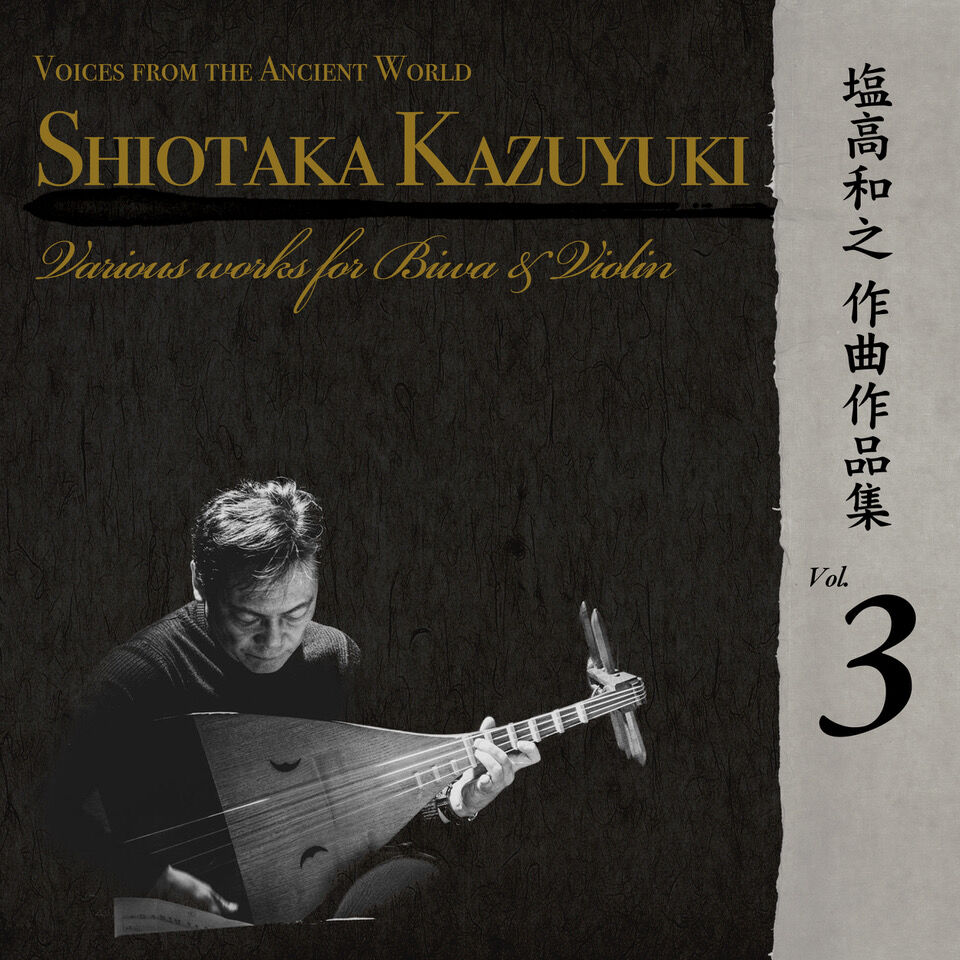

ちなみにこの所宣伝しているヴァイオリンの田澤明子先生を迎えてレコーディングした11thアルバム「塩高和之作曲作品集Vol.3 Voices fron the Ancient World」は今月のリリースです。もうCDという媒体の時代ではないので配信のみのリリースになります。是非聴いてみてください。

最近この「創る」という事が世の中全体滞っているように思えてなりません。若い方には知識も豊富だし勉強熱心な方も数多く居るのですが、私はどうも「創る」という部分に関しては、ちょっと勢いを感じないのです。知識や蘊蓄で遊んでいるのも良いですが、是非創る所まで行って欲しいですね。創るには当然ヴィジョンが必要です。何となく遊びながら創ったものは、それなりでしかありません。「作る」と「創る」の違いです。

仕事柄、老舗と言われる店や会社の方々と逢う事が多いですが、皆さん一様に、続けて行く為には「創る」事が必要だとおっしゃいます。伝統を守りながらどれだけ時代を見据えて、次の時代に向けて新しいものに挑戦し「創る」事が出来るか、そこが勝負だと何度も聴きました。創造と継承の両輪を回せるものだけが生き残って行けるのはどの分野でも同じという事ですね。

ジャズや邦楽は、この創り出すという事が、今停滞しているように感じます。創るよりも、今あるものを上手にやろうとする心が先に行ってしまっている。それはそのまま音楽に出ていますね。結果どんどんとエネルギーが減っているような気がしてなりません。

美術や文学では当たり前ですが、ポップスやロックの分野も創るのが前提であり、創らない人をアーティストと言いません。今琵琶人にアーティストと呼べる人は居るでしょうか。お教室で習った事をいくらお上手にやっても、リスナーはアーティストとして評価はしてくれません。どんなにミス無く上手に演奏しても、それはお稽古事です。かつての永田錦心や鶴田錦史の創造の精神が復活して欲ものです。

「踊る妖精~国際舞台芸術祭2022」

「踊る妖精~国際舞台芸術祭2022」

先月半ばになりますが、シアターXで「踊る妖精」という会がありました。これはシリーズ化している企画で、今回もケイタケイさんや花柳面先生の他5人の踊り手が「鶴のおんがえし」をテーマに作品を創り上演しました。皆さんご存じのように、この話には様々な側面があり、アフタートークでは「人間の自然からの搾取を描いた作品」「犠牲の上に成り立つもの」など様々な意見や感想が出て来ました。その中で花柳面先生ただ一人だけが「美しい反物をただ、その美しさを思って舞いました」とおっしゃっていました。確かに犠牲や搾取という面は物語の一つの側面だと思うし、そういう側面もあってこそ受け継がれている物語だと思うのですが、そういう所に囚われていると「美」を見失ってしまう気がしてなりません。蘊蓄屋は「犠牲」や「搾取」等、ちょっと隠されたような部分を見つけてはやし立て、もっと大きな「美」を見ようとしない、と私は常々感じています。「美」は、その中に内包される様々なものがあってこそ「美」としてその魅力を放っているのであって、表面が綺麗だとか言う問題ではないのです。上記の犠牲も搾取も作品の中に包括されてこそ、それらが「美」となって、物語では反物として具現化されていると私は思います。

面先生の一言は、正に「美」をしっかりととらえ、そこにある様々なものを包括し、その上で「美」を舞に昇華させた舞台でした。共演の福原百之助さんも素晴らしいサポートだったと思います。

物事には色んな階層も側面もあって、それぞれ見えてくるものが違います。何処を見るかで、同じものも全く違うものになりますし、またそれら全てが実態であり、皆真実であり、包括されています。この存在の深さを感じようとしないと、自分が見える所だけを持って「こういうものだ」と判断を下してしまう。部分や側面しか見えないようでは作品は創れません。今古典として残っているものは皆、そのあらゆるものが内包されているのです。エロスとタナトス、醜・憎・怒、そして愛も喜びも皆内包されているから人の心を打つのです。平家物語、源氏物語皆そうですね。どこかの部分を強調するにも、その背景にどれだけのものがあるのか、そこが問われるのです。

結局は毎度書いているように、何を考え、どこを見てているか、その器がそのまま作品となって、舞台となって表れるのです。芸術に規制は無いので、何をやろうともその人の勝手。評価は全て鑑賞する人が下すもの。だからこそ薄っぺらいものばかりが世に出てきて、消費されて行くだけの時代は、結局社会全体がそうなっているということです。肩書を見せびらかしている連中が跋扈するのも同じ事で、中身を見ようとせず、物事を表面的にしか見ない、感じない社会になっているという事です。

次代に向けて創り続けて行きたいですね。