陽射しも大分らしくなって来ましたね。やっと上着を着ずに過ごせそうで嬉しいです。

今月の頭に新潟へ行っていたのですが、GWだというのに何だか寒くて、雨と晴れが交互に続くという変な天気でした。そんな中での公演を3日間ほどやってきたのですが、その際絃が湿気を吸ってしまったのか、サワリ音が上手く出ず、本番前に何とかしないといけないので、ちょっと焦りました。結局糸口の木部迄削って対処したのですが、東京に戻ってよくよく糸口を診てみると、これはもう入院だと判断しまして、早速坂戸にある石田さんの工房持って行って修理してもらいました。

本番が目の前に来ていて、かなり切羽詰まった状態でしたので致し方なかったのですが、貝プレートは簡単に交換できても土台はそう簡単には交換出来ません。それに糸口を削れば当然弦高は下がるので、1の糸と1の駒の距離も近くなってしまい、音がベチャベチャと潰れた音になる事を防ぐためにも、1の駒の方も上部を削りました。

本番が目の前に来ていて、かなり切羽詰まった状態でしたので致し方なかったのですが、貝プレートは簡単に交換できても土台はそう簡単には交換出来ません。それに糸口を削れば当然弦高は下がるので、1の糸と1の駒の距離も近くなってしまい、音がベチャベチャと潰れた音になる事を防ぐためにも、1の駒の方も上部を削りました。駒の高さはとても大事な部分で、いくら各駒のサワリの調整が出来ていても駒の高さのバランスが取れてがいないと全てが台無しです。今回はそういう意味で駒の高さのバランスは悪くなるのですが、1の駒を使わないように、弾くフレーズを考えて演奏しましたので、とりあえず本番では良いサワリの琵琶の音色を届けることが出来ました。

本番は良かったですが、すぐに直さないと次に使えませんので、早速直してもらった次第です。

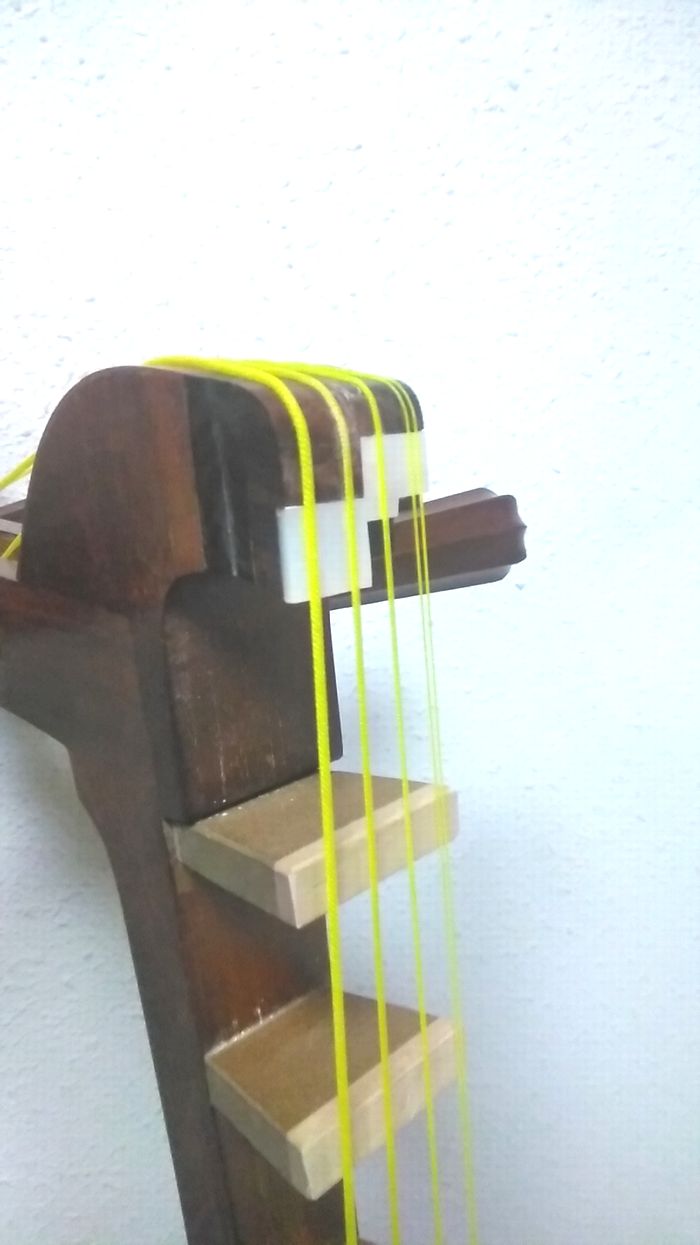

来月にはまた一週間ほどのツアーがありますし、今後ツアーが復活してくることも踏まえ、今回のような天気に当たってしまう事も想定して、スネークウッドの部分を削らなくてもよいように、右の1号機と同じく縦幅の広いものにしてもらいました(左写真 以前の倍ほどの縦幅になっています)。

来月にはまた一週間ほどのツアーがありますし、今後ツアーが復活してくることも踏まえ、今回のような天気に当たってしまう事も想定して、スネークウッドの部分を削らなくてもよいように、右の1号機と同じく縦幅の広いものにしてもらいました(左写真 以前の倍ほどの縦幅になっています)。

更に1絃2絃側のスネークウッド部分と、3絃4・5絃側のスネークウッド部分が独立して交換できるよう工夫してもらいました。私はスネークウッドの部分を自分で交換する所まではやりませんが、工房に出した時にすぐに対処してもらえるように、接着を工夫してもらいました。

糸口のサワリは、細い絃はほとんど狂わないので、ツアー中でもいじる事がほとんど無いのですが、1・2絃側の太い絃はかなり敏感に音色が変化します。湿気を絃が吸って膨張してしまうのでしょうね。特に私の場合第1弦が45番、第2絃が中型で1ノ太目、大型では35番という極太の絃を張ってありますので、直ぐに影響が出てしまいます。したがって貝プレートも削るのは1・2絃側がほとんどなのです。各駒のサワリは毎日のようにチェックして削っていますが、削り過ぎたら駒の下に一枚板をかましてかさ上げしてあげれば事足ります。しかし糸口はそういう訳にはいかない。

以前左写真(右側)のように糸口に象牙を使っていた頃は、削り過ぎると象牙の塊を交換するか、もしくは象牙の全体を削り直して、更に一度はずして下に黒檀の板を入れるかしないといけないので、全絃の高さが変わってしまい、調整がとても大変でした。コストも手間もかなりかかっていたのです。

以前左写真(右側)のように糸口に象牙を使っていた頃は、削り過ぎると象牙の塊を交換するか、もしくは象牙の全体を削り直して、更に一度はずして下に黒檀の板を入れるかしないといけないので、全絃の高さが変わってしまい、調整がとても大変でした。コストも手間もかなりかかっていたのです。

今は削り過ぎたら貝プレートを簡単に交換し、もし今回のように第二土台まで削ってしまったら、1・2絃側の第二土台のみ交換すればよいので、コストも手間も大幅に減りました。

音色が気になるという方も多いかと思いますが、音色は全く象牙と変わりませんね。これまでのブログにも書いてきましたが、もう丸4年間全国の大小舞台で使って、レコーディングにも何度も使って来て、音色に満足しないという事は一切ありませんでした。太鼓判を押しますよ。象牙しか使ったことの無い方は躊躇するかと思いますが、聴き比べても弾き比べても違いを指摘できる人は先ずいないのではないかと思います。ただサワリの調整は象牙同様厳密にすることが必須ですので、ろくに調整もしないで「これはだめだ」などと判断を下す事の無いようして頂きたいものです。

コロナで海外公演はもう当分無いと思いますが、象牙の使用は世界の情勢を考えれば、もう止めた方が良いと思いますし、下手をすると批判の対象ともなりかねません。凝り固まった頭と価値観・概念をほぐし、世の価値観にしなやかに沿って行く為にも、こうした所から変えて行くのは大切な事だと考えています。象牙ではコストも高くつきます。

そして琵琶が修理から返って来てからは調整が必要です。せっかく修理したのに何故と思う方もいらっしゃると思いますが、サワリ音を自分のサウンドにする為には、細かい所は自分ややらないと思い通りの音は出ません。その為に石田さんは貝プレートをスネークウッドの土台よりほんの少し高目に付けてくれています。微調整をしてぴったりになるように最初から遊びのような部分を設けてくれているのです。その調整をしてから、4面の薩摩琵琶の全部のサワリ調整もついでにしました。大体この薩摩4面はいつもベストな状態にしてありますが、常にサワリも絃も手をかけて面倒を見ていないと良い音で鳴ってくれません。触っただけでビャ~ンというサワリの音が出る位に微妙なセッティングが出来ていないと、私の音楽は演奏できませんし、楽器の状態が悪いまま舞台に立つのは、プロの演奏家としてのプライドが許してくれません。伴奏で合いの手にベンベンやっているだけなら多少ほったらかしておいても大丈夫だと思いますが、琵琶の音だけで勝負しようと思ったら、メンテナンスは完璧でなくては仕事になりません。これはピアノでもヴァイオリンでもなんでも、楽器の演奏家というものは皆そういうものです。高い楽器を買うよりも、メンテナンスにお金をかけ、手をかける事が出来ない人は器楽の奏者には向いていません。

楽器も整ってやっと気持ちも落ち着きました。いつものメンツが揃っていないとどうも落ち着きませんからね。これからもどんどん魅力的な琵琶の音色を届ける為に、作曲・演奏両面で活動を展開して行きます。乞うご期待!!。