先日、静岡市清水区ののお寺 鉄舟寺にて演奏してきました。

実はこの鉄舟寺は、名前の通り山岡鉄舟が再建したお寺でして、私の故郷に静岡市葵区にも近いのです。私が若かりし頃、山岡鉄舟著の「剣禅話」(高野澄訳)、大森曹玄著「剣と禅」を読んで山岡鉄舟に興味を持ち、このお寺の事も知っていました。またこのお寺には義経の笛「薄墨の笛」が伝えられていて、静岡では有名なお寺さんなのです。随分前ですが、笛の赤尾三千子さんと琵琶の大先輩でもある半田淳子さんが演奏したのを母が聴きに行ったそうです。そんなこともあって、秘かにいつかここで演奏してみたいと思っていました。

そして何より大きいのは、この二冊の本で、剣術の極意「まろばし」というものを知ったことでしょう。私は中学から音楽に一直線でしたが、小学生の頃より剣道をやっていたので、武道は大人になっても常に興味の対象でした。いい年になってからまたあらためて古武術をゆっくり始めているのですが、20代後半に琵琶を手にした当初、この「まろばし」には大いに興味を掻き立てられ、何とか音楽でこの世界観を表現できないかと思い立ち、「まろばし~能管と琵琶の為の」を作曲し、それを私の第一号の琵琶の作品として1stアルバムの第一曲目に据えて発表しました。そして今でも私の代表曲として常に演奏しています。

ウズベキスタンのイルホム劇場にて、オムニバスアンサンブルの面々と「まろばし」演奏中

つまり私にとって薩摩琵琶=「まろばし」であり、そのまま「まろばし」は私のスタイルなのです。そのイメージと想いは今でも全く変わりません。勿論私は極意を得たとは思っていませんが、この曲は、今でも私の一番の代表曲であり、国内外で何度となく演奏してきました。ウズベキスタンでは、バックにミニオケを配した編曲で演奏してきました(指揮 アルチョム・キム オケはオムニバスアンサンブル 左写真)。共演者も今迄に、国内外の数えきれない程のプレイヤーと演奏してきました。放浪の武芸者よろしく、あらゆる相手と他流試合をやってきた感じですね。

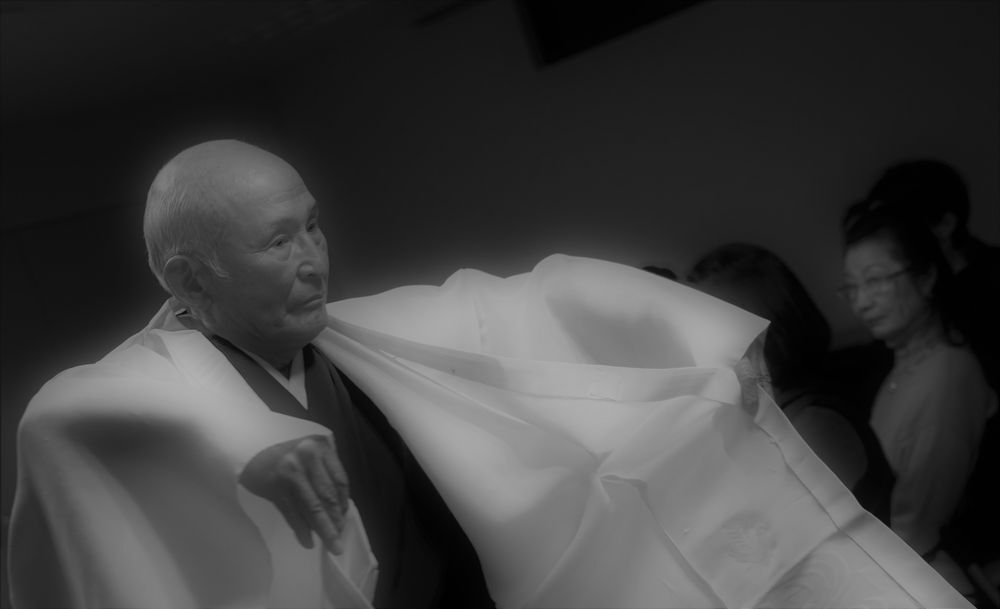

そんな想いの蓄積を持って、今回鉄舟寺に向かったのです。ご住職にもその想いを伝え、色々とと話をしてきたのですが、そこからまた話は展開して行きました。

ご住職は若い頃ロッククライミングをやっていたそうで、シルクロードにも遠征していたそうです。特にタリム盆地辺りには思い入れがあったようで、我々が最初に「塔里木旋回舞曲」を演奏しだした時には、ビビっと来てしまったとの事。私にとってシルクロードは子供の頃からの憧れの地で、ある種シルクロードオタク状態でしたので、ご住職とは話も大いに弾みました。なんだか色々と縁を感じる演奏会でした。

演奏会は昼間でしたので、その足で我がソウルフード「しぞーかおでん」を食べに行きました。静岡では、おでんは子供の食べ物。駄菓子屋さんなどにあるのが正しい形です。今でも色んなおでん屋さんに、中高生が学校帰りに集まっています。静岡のおでんは全部串にささっていて、その串の本数で値段が決まるというシステムで、当時は一本5円でした。20円位を握りしめ、よく駄菓子屋に集まって食べてましたね。

今では飲み屋さんでもポピュラーになっていまして、ここ「青葉おでん街」が有名です。屋台村みたいな感じで、ここの風情も好きなんです。実はここで中学の同級生がお店をやっているので、今回は演奏会の後その店へ直行。想い出話と、おでんと焼酎の夜となりました。

鉄舟寺 まろばし タリム しぞーかおでん。私にとっては基本となるものが終結したような一日でした。

たまにはこういう自分の魂を確認するような時間も良いものですね。東京に居ると、とかくぎすぎすとしてしまいがちです。穏やかに居ようと思いながらも、街は人で溢れ、ストレスも溢れかえっている。だからこそ鍛えられることも確かですし、そこからまたアートも生まれてくるのでしょう。しかしそればかりでは人間は疲れてしまいます。

たまにはこういう自分の魂を確認するような時間も良いものですね。東京に居ると、とかくぎすぎすとしてしまいがちです。穏やかに居ようと思いながらも、街は人で溢れ、ストレスも溢れかえっている。だからこそ鍛えられることも確かですし、そこからまたアートも生まれてくるのでしょう。しかしそればかりでは人間は疲れてしまいます。カッカした頭を冷やして、また新たな作品に取り組んでいきたいと思います。私のスローガンでもある「器楽としての琵琶樂の確立」を実現するためにも、もっとソロ・デュオの作品を創って行きたいし、演奏のレベルも上げて行きたいのです。

来月の日本橋富沢町楽琵会では、また今年も観世流シテ方の津村禮次郎先生をお迎えして、私とヴァイオリンの大ベテラン田澤明子先生で、拙作「二つの月」を演奏します。この曲もある意味自分の活動の原点となった作品です。9,11の時に作曲した作品で、ちょうど私が琵琶で演奏活動を始めてすぐの頃でしたので、非常に強い想いを持っていました。この曲も「まろばし~尺八と琵琶の為の」と同じく1stアルバムに収めてあります。その時はチェロと琵琶での演奏でしたが、昨年リリースした「沙羅双樹Ⅲ」ではヴァイオリンと琵琶に再アレンジして、田澤先生と録音しました。今回はこのァージョンで演奏します。ヴァイオリン・能・琵琶の競演を是非観てください。お待ちしております。また改めてお知らせいたします。

来月の日本橋富沢町楽琵会では、また今年も観世流シテ方の津村禮次郎先生をお迎えして、私とヴァイオリンの大ベテラン田澤明子先生で、拙作「二つの月」を演奏します。この曲もある意味自分の活動の原点となった作品です。9,11の時に作曲した作品で、ちょうど私が琵琶で演奏活動を始めてすぐの頃でしたので、非常に強い想いを持っていました。この曲も「まろばし~尺八と琵琶の為の」と同じく1stアルバムに収めてあります。その時はチェロと琵琶での演奏でしたが、昨年リリースした「沙羅双樹Ⅲ」ではヴァイオリンと琵琶に再アレンジして、田澤先生と録音しました。今回はこのァージョンで演奏します。ヴァイオリン・能・琵琶の競演を是非観てください。お待ちしております。また改めてお知らせいたします。

年齢を重ねて行くと、勢いだけでは体力が持ちません。時々原点に立ち返り、ソウルフードでリフレッシュ、リセットして、更なる精進したいと思います。