確定申告も終わり一段落。関東では梅の花が身頃ですね。やはりちょっと寒い時期に咲いて、まだコートやマフラーを離せない私達を和ませてくれる梅の花はなんとも良いですね。桜のような華やかさは無いですが、この控えめで清楚な感じが実に魅力的です。

左:今年の羽根木公園 右:今は無き吉野梅郷

この春は、毎年武蔵野ルーテル教会でやっていた3.11の追悼集会を福島の安洞院でやるので、これから色々と準備に入ります。武蔵野ルーテルでは前倒しで3月4日にやります。戯曲「良寛」の新たなヴァージョンの上演。そして詩人の和合亮一さんの新作の詩との共演という、なかなかスリリングなものですが、やりがいがありますね。

3,11祈りの日 HP http://311inori.net/ryokan.html

それとは別に毎年春は、これまでのレパートリーの見直し、そして新曲の作曲の時間です。自分のやろうとするものはどんどん明確になってきていますので、それに合うものと合わないものを区別し、合うものを更にブラッシュアップする。まあ毎年この作業をやっている訳ですが、今年は特に、演奏活動やそれに伴う広報活動もよく考えて変えていこうと思っています。

また声に関して少しづつ展望が開けてきたので、ちょっと敬遠していた弾き語りの曲の見直しもやろうと思います。先ず何よりも自分が語るべき内容の曲なのかどうか。そこが一番の問題です!。私は切った張ったの曲はなるべくやりたくはないし、忠義の心やお国の為に云々という、薩摩琵琶特有の軍国的、父権的パワー主義で書かれたような曲は絶対にやりたくないので、古典ものであろうが、なんであろうが厳選に厳選を重ねてやっています。

そして「何がどうした」というストーリーテリングではなく、永田錦心の創った曲のように、季節の風情を歌ったりする「詩」を歌って行きたい。またただ節に乗せてうたうのではなく、もっと色んな可能性を声に持たせ、喜怒哀楽の世界ではなく、深く大きな世界を歌って行きたいのです。そしてやっぱり「愛を語り届ける」音楽でなくてはね。

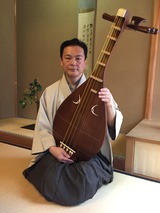

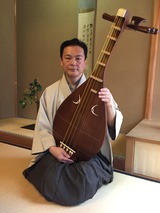

先日の日本橋富沢町樂琵会にて

先日の日本橋富沢町樂琵会にて

先日の日本橋富沢町樂琵会では、いつもの独奏曲「風の宴」を弾いたのですが、お客様から大変好評でした。弾き語りも良いですが、皆さん琵琶の音をもっと聞きたいんだな、とあらためて実感しました。従来の琵琶唄はメロディーも曲の構成も全て同じで歌詞だけが違うというもの。何をやっても出だしからエンディングまで同じというのでは、琵琶があまりにもったいない。こんなに魅力的な音色があるのに器楽曲がないのが不思議です。何故やろうとしないのかも私には全く理解不能。バラードあり、アップテンポあり、マイナー調、メジャー調、ソロ、合奏、弾き語りetc.他の音楽ではどんなものでもこれ位のヴァリエーションはあります。。少なくともこれ位のヴァリエーションがなくては、とてもジャンルとはいえません!!。

私の仕事は、やはり器楽としての楽曲創りが急務です。今は独奏曲が3曲ほどありますが、ちょっとまだレパートリーと言えるほどにはなっていないので、この春の間に、しっかりいつでも弾けるレパートリーに仕上げたいと思います。

昨年の越生梅林

私の音楽はどちらかと言えば緊張感のある音楽ですが、そういうものでも根底に梅花のような微笑みを持っていたいものです。軍国の歌では笑顔は生まれない。微笑み無きところに人生は無いのです。

一見地味で、枝ぶりも硬い感じの梅ですが、その姿には多くの人が心を通わせ、そこから歌が生まれ、日本の文化を形作って来ました。桜も勿論ですが、寒さの中に密やかに咲く梅花こそ、今現代人が忘れてはならないものであり、感性なのではないでしょうか。

先日、日本橋富沢町樂琵会が無事終わりました。何が無事かというと、この時期は花粉症なのです。年によってひどく鼻が詰まったりするので、声がまともに出るかどうかいつも戦々恐々なのですが、今回は良い感じで声が響いてくれたのです。良かった!。

それに加えて、今回はまた一つ声の使い方が進歩したように感じた演奏会でした。昨年秋ごろより、声の出し方、体の使い方を少しづつ変えていたのですが、良い感じになってきたものの、どうも腑に落ちないところがあり、「何かが足りない」という想いが拭いきれなかったのです。足りないのは、ずばり「力を抜く」ことでした。

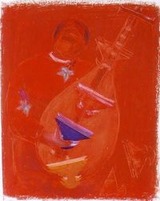

H氏が良く弾いていた樂琵琶

H氏が良く弾いていた樂琵琶

私のアドヴァイザーだった故H氏は、私によくに「エネルギーが強い」と言っていました。表面はどうか判りませんが、どうやら私はちょっとエネルギーが強い人のようです。

大体人が何かを創ろう、表現しようとするとエネルギーが強くなるのは当然ですが、私は常にそんな事ばかり考えているせいか、どうしてもエネルギーが強くなりっぱなしになっているようなところがあるようなのです。そのエネルギーを上手く使いなさい、ということを昨秋から学ばされたのでしょうね。

エネルギーのコントロールが出来ないということは、言い方を変えれば、自ら振り回されて、音楽に対し、又は周りに対し謙虚さを忘れているという事でもあります。つまり奢っているのです。色々と自重しました。

先日の演奏の日の昼間にふと、「力を抜いて」という発想が沸いてきて、そのままやったのですが、何の気負いも無く、すんなりと身体が変わっていきました。演奏後、その思考と身体で自分自身を見つめてゆくと、現在の自分の問題点をそのまま視覚的に感じることが出来たのです。

考えてみたらこういう瞬間は今までにも何度かありました。その都度多くの学びがありましたが、今回もそんな感じでしょうか。

ガツガツとしたところが取れて、少しすっきりした顔になったかもしれないですね。春の風に乗って、また一つ階段を上がる事ができました。

この春はやはり作曲に専念します。今の私に必要なのは、意識の洗練、そして作曲です。ヴィジョンは出来ているので、そこに向かってエネルギーを集中させてゆく事が最優先です。体の使い方一つとっても、エネルギーを向けるべきところに向けていかないと良いものは生み出せません。今はもっと自分自身が洗練されて行くべき時期なのでしょう。精進あるのみです!!

これからも是非御贔屓に。

急に寒くなったり、春の陽気になったりして体が追いつきませんね。そろそろ私の愛してやまない梅の時期なのですが、花粉も飛び始めているので、なかなか足が動き出しません。

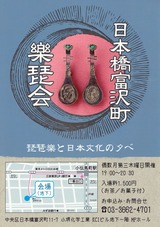

とはいえ、来週には今年は初となる日本橋富沢町樂琵会があり、筑前琵琶の鶴山旭翔さんと「壇ノ浦」対決をやる事になっているので、まだまだ気が抜けません。

私は相変わらず色んな夢を見ます。何故こんなに寝る度に、説明も出来ないような荒唐無稽の夢を見るのか、本当に不思議ですが、寝る事は別世界へと飛んで行けるので、私にとっての楽しみでもあるのです。

最近見た中では、パラレルワールドともいえる並列した別の世界を行き来する夢。これが出色です。登場人物は身近な友人達で、景色も同じなのですが、明らかに違う世界へ行き、こちらに戻ってきて、また行って・・・。こんな事を繰り返す夢を見るのです。

考えてみれば私は普段から色んな世界に身を置いています。先日もジャズギタリストの並木健司先輩のライブを聴きに行って、ジャズギター談義で大いに盛り上がってきましたが、普段から古武道の稽古に行ってみたり、食べ歩き仲間とお店を渡り歩いたり、オペラ好きの仲間とLive viewingで感激したりして、琵琶関係以外のところでのお出かけがかな~り多いのです。ギター屋さん巡りなんてのも重要な楽しみの一つです!。どれだけ遊んでんだ!と怒られそうですが、音楽でも邦楽だけでなく、ジャズ、クラシック、フラメンコetc.と色んな仲間が居て、色んな世界に繋がっていくのがとにかく楽しい。日々およそ琵琶弾きらしからぬ日々を送っています。

阿佐ヶ谷ジャズストリートにて

阿佐ヶ谷ジャズストリートにて

しかしその色んな世界が往々にしてリンクしてくるのが面白いのです。古武道の稽古がそのまま音楽に関わってきたり、パスタのホワイトソースの味が縁になって演奏会に繋がったり、何だか知らないうちにフラメンコの舞台で琵琶弾いていたり・・・・。一般の方ではありえないような感じですが、もうあらゆるものがどんどんと繋がっていくのです。今、琵琶奏者としては様々な所や場面でお仕事を頂いているのは、こうしたシンクロのお陰です。そしてこうやって世界がリンクして行く瞬間はいつもワクワクするのです。

こうしたいろんな世界の人たちと一緒にいる時には、琵琶奏者という看板は全く無くなってしまいます。まあ私の場合は流派協会には関係ないし、芸名も受賞暦も何も背負うものがないので、掲げようにも看板というものがないのですが・・・・。

ただの人ゆえに、様々な世界に自由に出入りが出来るのです。それはいうなれば、どれも私にとってパラレルワールド。何だか夢と現実がシンクロしているようです。

音楽は誰が聞いても、演奏しても良いもの。つまり自由であると言う事こそが音楽である前提です。多くの人があらゆる視点と感性を持って演奏し、作曲し、聞いてくれる。これが音楽の醍醐味です。リスナーはそれぞれが日常と違う世界を感じたくて演奏会に来ている訳ですから、会場にはそれぞれのパラレルワールドが展開しているともいえますね。だから演奏会とは、あらゆる感性が集う、類まれな素晴らしい空間なのです。そして自分がその舞台の中央に立っているというのが、またゾクゾクしますね。夢の司祭みたいな感じかな??。

一つの視点・概念を主張して、「○○はこういうものである」という押し付けるような演奏をしていたら、それに合う人お仲間だけが集るオタクの集会になって、もう演奏会ではなくなってしまいます。色んな人が集ってくれる為にも、多くの人が様々な視点を自由に投げかけることが出来、また色んな視線・感性の中でも輝くような魅力のある音楽を演奏したいですね。

季楽堂にて Photo Mayu

がんばっていると、それがいつしか拘りになってしまいい、自分はこういう存在だ、こうでなければならないという気持ちが強くなって、見えるものも見えなくなりますし、人の意見も聞こえてこなくなります。がんばることも、時にちょっと一休みして、何者でもない素のままの自分で居ると、世の中面白いことが沢山あることに気づくものです。私のような人間は、色んな所とつながることで生かされているのだろう、と最近強く思うようになりました。

現実でも夢でも色んな世界を行き来するのは、実に楽しく、そして私を豊かにしてくれるのです。

さて来月は、3,11に福島で追悼・奉納の会があります。毎年3,11には都内にて、哲学者であり詩人・劇作家の和久内明先生主宰の会をやっているのですが、今回は福島にて、能の津村禮次郎先生、和久内先生、詩人の和合亮一さん、女優の夏樹陽子さんという先輩方々と奉納舞台をやる事になりました。福島の方は是非お越し下さいませ。

公式のHPは http://311inori.net/ryokan.html こちらです。ご予約が必要なようですので、是非お問い合わせ下さい。

さて確定申告も早々済ませて、これからお花見三昧!

まだ風は冷たいですが、日中の日差しはもう春の気配ですね。

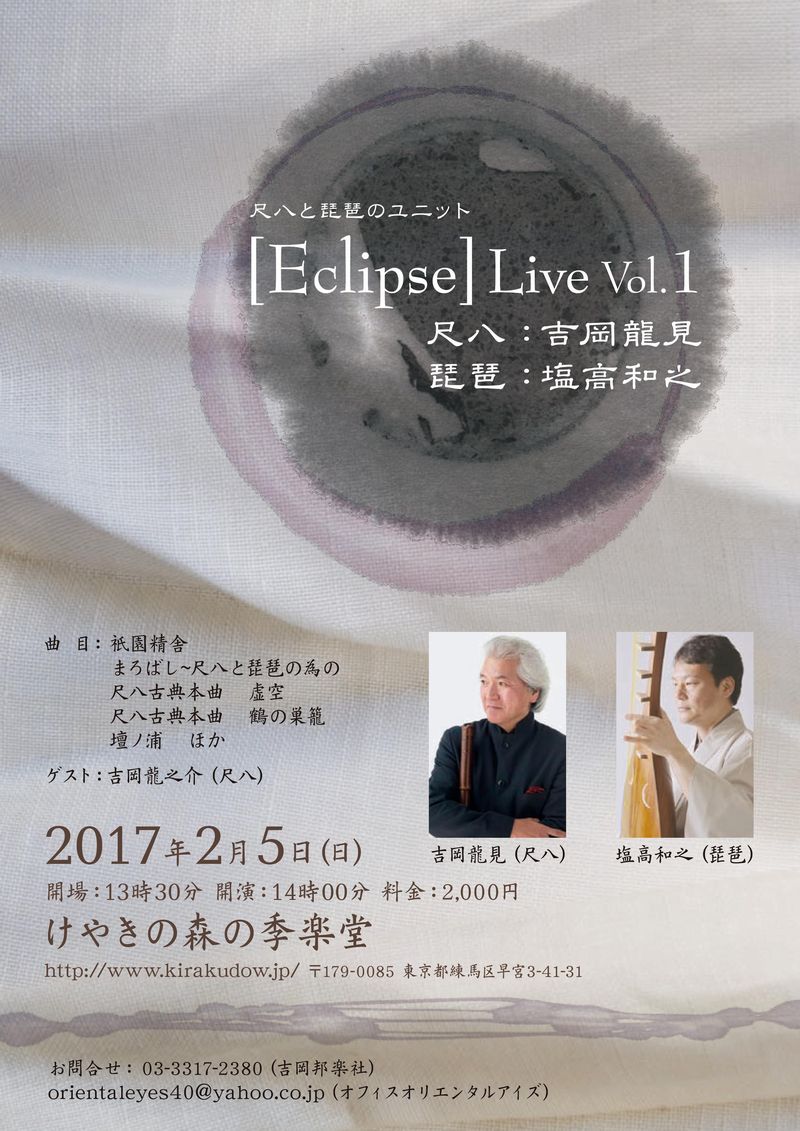

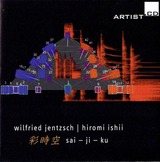

先日の「Eclipse」旗揚げライブは何とか無事に終わりました。ご来場の皆様に感謝しております。ありがとうございました。ちょうど作曲家の石井紘美先生がドイツから帰国していたので、ライブにお越し頂き、久しぶりにお会いすることができました。相変わらずの雰囲気で若かりし頃を自分の姿を想い出しましたよ。嬉しかったですね。実は昨年末、また先生の作品集がWergoレーベルから出まして、私の音源も使っていただきました。今回はそのCDを持ってきてくれたので、早速ご紹介。

「彩時空 sai-ji-ku」というタイトルで、ビルフリート・イェンチさんとのカップリングによる作品集です。石井先生は電子音楽の分野の作曲家ですが、もうこの分野では国際コンクールの審査員をするほどの実力者で、弟子としては実に誇らしいのです。Wergoで作品集が出るということ自体、大変な快挙ですし、ヨーロッパの第一線で師匠ががんばっている姿は、私とっては嬉しいだけでなく、一つの目標でもあります。まだAmazonでは出ていないかもしれませんが、現代音楽関連のCDショップ、たとえば新宿のタワーレコードなどには置いてあると思います。是非お聴き下さい!!!。そして石井先生のWergo第一作目の「Wind Way」では、ロンドンシティー大学での私の演奏がそのままそっくり収録されていますので、こちらも是非是非お聴き下さいませ。

左が新作、右が1st

左が新作、右が1st

私が若かりし頃、石井先生のお宅に伺うと、いつも私の知らない芸術や音楽の話を聞かせてもらいました。琵琶の高田栄水先生もレッスンよりはお話が一番の授業でしたが、結局技や知識などよりも師匠の哲学を聴き、その感性に触れることが一番のレッスン。それがこちらの志向や視野を広げ、自分独自の芸術的世界感が花開いてゆくのです。技や知識は後でよいのです。先ずは何を於いても感性。感性が豊かにならない限り、何を教えても身につきません。一番大切なところを後回しにして、手っ取り早く形を先に教えるから、上っ面をなぞって終わってしまうのです。しかもそれで優等生面をしてしまう・・・。邦楽に一番かけているのが、この感性や哲学の部分だと思いますね。

私は良い師匠達に恵まれたと思っています。今の私の芸術・音楽に対する思考や視線というものは、多分に石井先生との出逢いから導き出されたものであり、私の原点の一つでもあります。

その頃の私は、自分の音楽が定まらず、器用貧乏の悪い癖であれやこれやと色んなジャンルに手を出していました。何をやってもすぐにそれなりになってしまうのですが、それぞれ皆面白いと思うものの、なにか自分としっくり来ないまま、もやもやとしている頃でしたね。フラメンコにはまったのもこの頃です。そんな時に琵琶を勧めてくれたのが石井先生でした。私もギター以外のものをやってみようと思っていて、津軽三味線はどうかと聴いたところ「ギターの代わりになってしまうだけだからやめておきなさい」といわれ、勧められるまま何にも判らずに琵琶を手にしたのですが、それが私の人生を変えました。

![rock[1]](https://biwa-shiotaka.com/wp-content/uploads/2017/02/71f0f578-s.jpg) 若き日

若き日

まあこういう出逢いは、人生の中にそう無いでしょうね。先ず先生に出会い、音楽や芸術への眼差しを仕込まれ、次に琵琶を勧められ、その導きに乗って現在の人生を決定付けられたわけです。

何事にも「もし」は無いのですが、石井先生との出逢いは人生の分岐点でしたね。左の小僧が今や和服着て琵琶弾いているのですから・・・。

それにしてもこうやって、小学生の頃から音楽三昧で生きてこれたのが幸せというものです。散々アルバイトなどもやりましたが、そういうものも良い肥やしとなりました。また洋楽を通り越してきたからこそ、アンサンブルやリズムや和音の事も、邦楽に置き換えて色々と出来るというもの。今の私は全て過去のこうした経験が元になっているんだ、と今になってあらためて思います。その中の大きな大きな要素であり原点であるのが石井先生との出逢いだったという事です。

春の訪れを前に石井先生と久しぶりに会えたことは嬉しかったですね。私の音楽も日々深化してゆきます。形も変わってゆくし、考え方は更に先鋭化して行くのです。まだまだ先がある。まだまだ突き詰めてゆきたい世界がある。通り一遍のスタイルをなぞるような事は私にはありえない。どこまでも自分のスタイルであり、表現であり、オリジナルな音楽を創りたいのです。私が目標にしている永田錦心も、石井先生もそうであった様に・・・。

このところ何度もお知らせしているのですが、2月5日に練馬豊島園近くの季楽堂にて、尺八のベテラン吉岡龍見さんと私とのユニットEclipseの旗揚げライブを開催します。

Eclipseとは武満徹さんの作曲した琵琶と尺八の為の作品名でもあるのですが(武満さんの作品はカタカナの「エクリプス」)、この組み合わせは邦楽史上初のコンビネーションでした。今まで出逢ったことの無い二つの邦楽器を組み合わせた武満さんは、さすがに鋭い感性といわざるを得ませんね。

この曲を初演したのは吉岡さんの師 横山勝也先生と、私も少なからず縁のある鶴田錦史先生。ちょっとおこがましいとも思いましたが、この程「Eclipse」の名前で組んで演奏活動をやっていこうということになりました。

ただこのユニットではあえて武満さんの曲はやりません。武満さん、そして両師匠の志をついで行くのが主たる理念であり、形を継ぐ事を目的としていないからです。あくまでスタイルは自分達で作り上げる。これが我々の役目だと思っています。世の中には形を守ることに固執して、その志を忘れている例が多々あります。邦楽会においても大変残念な状況であることを考えると、やはり我々はその志こそ継承すべきだという想いが沸きあがるのです。

明治期に新時代の琵琶楽を創り上げた永田錦心の志は、今や忘れ去られています。新しい時代のスタイルと感性を自ら築き上げ、更に次世代の者に「学ぶべきは西洋音楽であって、それを巧みに取り入れ、琵琶の特質と調和させたならば、一つには琵琶を音楽として世界化せしめ、且つ滅びんとする琵琶に新生命を興へ得るだろうと思う」と熱い言葉を残し、若くして逝った永田錦心の志を、私は決して忘れる訳にはいかないのです。先人の目指した世界を追及することこそ真の継承。創られたものの表面をなぞっているだけでは継承とはとても云えません。

このユニットでは古典と現代を行き来するプログラムを構成します。尺八は先ず古典本曲が基本。薩摩琵琶はまだ歴史が浅く古典曲といえるものが無いので、「弾き語り」という日本琵琶楽古来のスタイルを継承すべく私の書いた弾き語り曲を入れます。勿論樂琵琶による古典曲も演奏します。そして更に次世代へと受け継ぐべく、新作のデュオ作品等も入れて「創造と継承」を軸に展開してゆきます。

今回は吉岡龍之介君もゲストに加わり、古典から現代まで多彩な世界を聞いていただきます。是非お越し下さいませ。

2月5日

午後2時開演

場所:豊島園駅から徒歩7分 けやきの森の季楽堂 http://www.kirakudow.jp/

料金:2000円

問い合わせ:TEL 03-3992-7022 E-mail info@kirakudow.jp

オフィスオリエンタルアイズ orientaleyes40@yahoo.co.jp

形をなぞっただけで、お上手を褒めあっていては、邦楽・琵琶楽は本当に絶えてしまうでしょう。型にどれだけの意味と中身があるかを教えず、勉強もしなかったら邦楽の深遠な魅力は伝わらない。所作一つとってもそこには日本文化の歴史と洗練がそのまま詰まっているのに、そういう文化の根本を教えず、更には教える側の師匠すら、その意味が判っていないとしたらもう悲劇です。

琵琶楽を勉強するという事は、単に琵琶を弾いたり歌ったりすることではないはず。平安時代から続く世界一長い歴史を誇る琵琶楽を勉強するのですから、歴史や宗教、文学、芸能、それら日本が育んできた尊い文化なくして演奏は出来ないはずです。

琵琶樂人倶楽部看板絵 鈴田郷作品

琵琶樂人倶楽部看板絵 鈴田郷作品

私が10年続けている琵琶樂人倶楽部では、「文化としての琵琶楽」をずっと標榜し、現代に生きる若者に、格好良いとか渋いとか、そういう表面的なものだけでなく、琵琶楽のこの深さを感じて欲しいと思い続けてやってきました。是非次世代を担う琵琶人には、日本の誇るべき豊かな歴史と文化をベースに、次世代の琵琶楽を創って行って欲しいと思います。

永田錦心の志を実践するのなら、この素晴らしい歴史を誇る日本の文化の最先端を持って出てゆくべきでしょう。そして同時に「これが1000年以上の歴史を誇る日本の古典です」と堂々と琵琶楽のレベルの高さを世界に示して欲しいものです。

けっして邦楽器でロックやポップスをやる事が最先端ではありません。逆に古い。既成の洋楽のフォーマットに乗ってドラムやベースなどと一緒になって、格好良いなんて言っているうちはただの賑やかし。何も残らない。海外の人が憧れ、真似したくなるくらいの音楽を日本から発信して行きたいものです。私はずっとそう思ってやってきました。

演奏会に是非是非お越し下さいませ。お待ちしております。

先日の日本橋富沢町樂琵会にて

先日の日本橋富沢町樂琵会にて

![rock[1]](https://biwa-shiotaka.com/wp-content/uploads/2017/02/71f0f578-s.jpg)