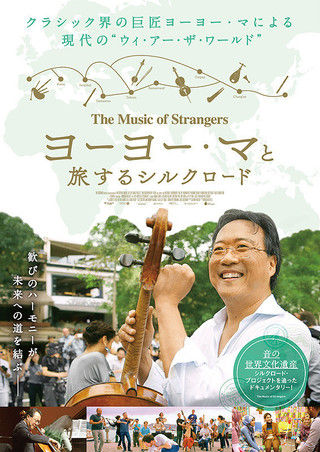

先日、ドキュメンタリー映画「ヨーヨーマと旅するシルクロード」を観てきました。

周りの友人達からもかなり勧められていて、私自身もヨーヨーマの主催しているシルクロードアンサンブルの音楽は大好きなので、楽しみにしていたのですが、期待以上の内容で、久しぶりに映画を観て興奮する気分を味わいました。何だか勇気をもらったような気分になって、「自分がやってきたことは間違っていない」という確信が心にムクムクと沸きあがりました。

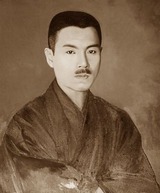

樂琵琶に取り組み始めた頃の私 若い!!

私はこれまで薩摩琵琶と樂琵琶の両輪で活動をしてきました。薩摩琵琶では現代曲を創ったり、アンサンブルもやっていますが、これは先人が既にやっていることを私なりに発展させていると感じています。まあ琵琶の器楽面を私のように強調した人は少ないかもしれませんが、ある意味で、現代邦楽という分野の最先端という意識があります。

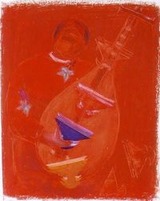

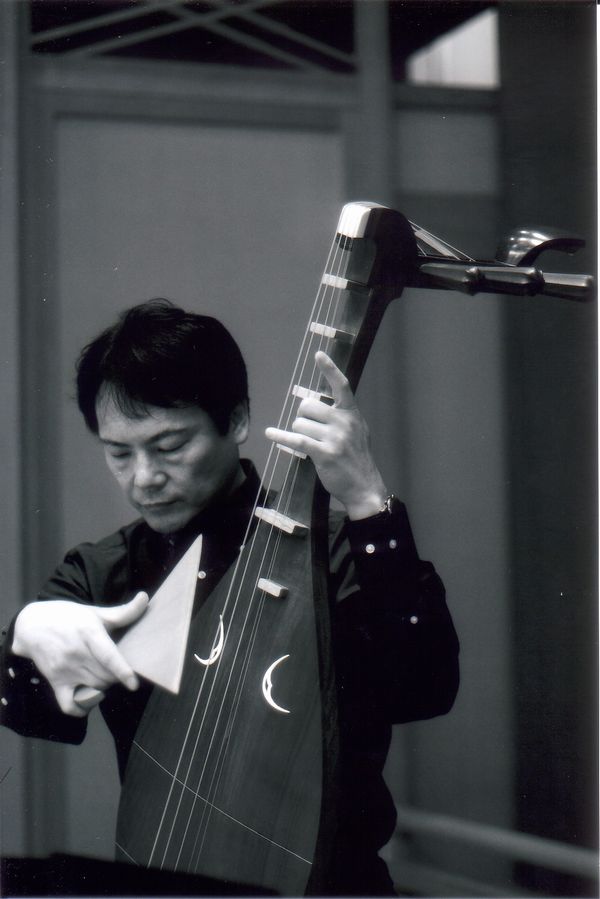

Reflections「風の軌跡」録音時風景2011年

Reflections「風の軌跡」録音時風景2011年

一方、笛の大浦さんと私の樂琵琶でコンビを組んでこれまでやってきている活動は、私のような演奏・作曲の形態自体の前例が全く無いのです。このコンビで作ってきた曲はもうかなりの数になり、台湾の演奏家達(ピパ・二胡・笛)が演奏会で何度も取り上げてくれたり、尺八やフルート、ヴァイオリンなど色々な楽器の方々とも共演をしてきました。しかし樂琵琶に於いては、雅楽を土台にしながら、シルクロードを視野に入れて作品を発表するという事自体が、今迄に無いスタイルでしたので、自信を持ってやっているものの、迷いがなかったと言えば嘘になります。つまり今一つ確固たる自信が自分の中に出来ていなかったということです。しかしこの映画を観て、「これでいいんだ」というエールを頂き、強く背中を押された気分になりました!!。

そしてこれまでは見ている範囲が小さかったのだという事も認識しました。何かの枠にはまらないのは相変わらず私流ですが、大きな視野を持っているつもりで、まだまだ意識が出来ていなかった。シルクロードアンサンブルのメンバーの活動振りを見ていて、そこが一番感じたところです。

もっともっと自分なりにやっていこう、自分の思う通りにやっていいんだ、という気分になりましたね。自由にやっているつもりでも、どこかに気負いがあったのでしょう。これからはより純粋に音楽に向かって行けそうです。まあ元々しがらみも肩書きも無いので、やりたいようにしかやって居ませんでしたが・・・・。

ほんと頭がすっきりしました。ここ数年で活動の方も大分いい感じでまとまってきましたし、ショウビジネスとは違うところで動いてゆく自分のやり方も筋道がはっきりしてきました。

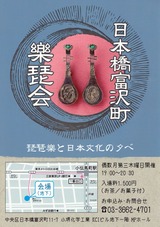

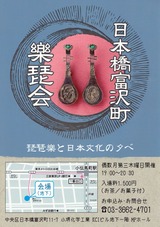

さて、今週は20日に第8回日本橋富沢町樂琵会。尺八の吉岡龍見さんをゲストに、そして能の津村禮次郎先生を特別ゲストに迎えてやります。

また月末27日にはナレッジ&カルチャーアカデミー主催の講座&食事会があります。麻布十番の善福寺で、雅楽を中心に樂琵琶と平安貴族の関わりをレクチャーさせていただきます。終わってからは、イタリアンレストラン ファンタジスタドゥエにて食事会というなかなか無い企画ですので、是非是非ご参加下さい。詳しくは私のHPをご覧になってくださいませ。

花粉症もやっと過ぎ去りましたし、これからどんどん我が絃を鳴らし世界を旅したいですね。琵琶の音を広い世界に響かせたいのです!!。

昨夜は、第112回琵琶樂人倶楽部をやってきました。嬉しい事に前回に続き、今回もフルハウス!!何だか盛り上がってきました。昨夜のゲストは、世界的に活躍されてきたフルーティスト久保順さん。久保さんには今回はあえて龍笛を吹いてもらいました。そして京都から琵琶サークル「音霊杓子」のお二人が駆けつけてくれたので、笙の演奏と今様の歌で加わって賑々しくやってまいりました。

久保さんとは日本書紀の会でいつも御一緒させてもらっているのですが、今回は「越天楽」、「越天楽今様」、「静夜譜~海青楽による」の3曲を笙を加えて3人の演奏でやってもらいました。笙が入ると一段と雰囲気が出ますね。雅楽や平安時代のことなどをレクチャーしながらやったのですが、随分と会が華やかになり、とてもよい雰囲気で進行することができ嬉しかったです。途中「静夜譜」でちょっと絃が暴れましたが、後半にはピッチも安定し、まずまずの感じでした。お客様にも「啄木」や「虹の唄」の持つ独特の空気感が伝わったと思います。

琵琶樂人倶楽部看板絵

琵琶樂人倶楽部看板絵

琵琶樂人倶楽部も色んな人が集い、発足当初から理念としていた「琵琶楽を多くの人に届け、様々な琵琶の生の姿を聴いてもらう」というものが自然と出来てきました。それにしても10年とは長い年月です。10年というと何だか凄い感じがしますが、毎月の琵琶樂人倶楽部は、あまりにも自分の中で当たり前過ぎるほどの日常になっているので、10年という実感が無い、というのが本音です。まあ10年前の自分の写真を見ると、確かに時の流れを随分と感じますが、あっという間というのはこのことですね。

今迄に色々な方々にゲストで来ていただきましたが、若手の演奏家も結構沢山出てくれました。これからはもっと若手の方に出ていただきたいですね。お上手を目指している優等生は流派の会にでも出れば良い。上手いも下手も無く、もっと個性を発揮して表現したいという想いに溢れた若者にこそ、琵琶樂人倶楽部は寄り添いたいと思っています。我こそは、と思う方、琵琶に限らず笛でも尺八でも結構ですよ。チャレンジして下さい。

これからも理念もヴィジョンも変わらずに淡々とやって行きます。どうぞお気軽にお越し下さいませ。

もう一つ、昨年から始めた定例会「日本橋富沢町樂琵会」もだんだん良い形で定着してきました。こちらは毎回ベテランの演奏家を呼んで演奏をたっぷりと聴いていただくことを趣旨にしていますので、レクチャーなどはやりません。じっくり聴いていただく会です。最近はなかなか盛況になってきて、色んなつながりがここから始まってきました。

今月は20日の木曜日に、尺八の吉岡龍見さんをゲストに迎えてやるのですが、そこに、なんと何時も舞台「良寛」でご一緒させて頂いている、能の津村禮次郎先生が特別出演してくれる事になりました。昨年12月の会の興奮も冷めやらず、再びの登場です!!

2017年3.11安洞院「良寛」公演にて

2017年3.11安洞院「良寛」公演にて

更に、曲は拙作「まろばし~尺八と琵琶のための」で舞っていただきます。いつかこんなコラボが実現するのではないかと思っていましたが、私の一番の代表曲で津村先生と共演出来るとは・・・。曲もなかなかスリリングですが、そこに津村先生の舞が入るとかなり面白い展開になることは間違いないです。ご興味のある方、目の前で観ることが出来るこの機会を是非お見逃し無く!!!滅多に無い機会だと思います。

お問い合わせはオフィスオリエンタルアイズ(HPよりmail toで)までご連絡下さい。

私は自分なりの活動しか出来ません。地味も地味、世間の流行とは間逆を行くような足取りではありますが、これからも思うところを思うようにやって行きたいです。

ほぼ100%自分の創った楽曲で演奏会もお仕事も全てさせてもらっているというのはありがたいことです。自分で創ったものを聴いていただくというのは音楽家として実に嬉しいですし、自分で「やっている」という実感がとても強く感じられます。こうして琵琶という楽器を生業とさせてもらって生きて来られた事に、感謝しかないですね。

これからの行く末がどうなるか判りませんが、自分なりの歩みで、行くべき道を進むのみです。

桜が満開ですね。ここ数日、地元の仲間が集いお花見三昧です。

絢爛たる満開の桜の姿を見ながら、私はいつも良寛の「散る桜 残る桜も 散る桜」という句を思い出します。一瞬の美をもって散り行く姿には、確かに詩情を書き立て、美しさゆえの儚さを大いに感じさせますが、私は儚さと同時に、自分の人生を自分で貫くという清さをも感じます。まあこの良寛の句は特攻隊の方の辞世の句としても知られているので、ある種の色が付いてしまっている感もありますが、散る桜には何にも寄りかからず、自分の散り行くべき時に自ら淡々と散ってゆく、そんな清い姿を見てしまいます。そしてそれが無上に美しく感じるのです。

新宿御苑

私自身を振り返り、常に自分の人生を素直に清く生きているかといえば、なかなかそうはいきません。訳も判らず迷ってしまう時や、不安が募る時も多々あります。こんな時はいずれも他人を軸にしてしまっていることが多いですね。他人の姿を見て、それを価値基準の軸として、そこから己を判断してしまうと、ふと「これでいいのだろうか」「○○のようにした方がいいんじゃないか」という風に自分がブレて、自分自身を素直に見ることが出来なくなってしまいます。

阿佐ヶ谷ジャズストリートにて

阿佐ヶ谷ジャズストリートにて

若い時分、ジャズをやっていた頃は、よくそんな風に有名なプレイヤーの姿を基準にして、自分を何かの枠や殻に閉じ込め、迷いに迷っていました。音楽や芸術というものは、世の中のルールやセンス・因習を飛び越え、時間さえも飛びえてゆけるのが真骨頂であり、一つの使命でもあるのに、そういう本質を全く見失っていました。何かの軸に囚われているようでは、いつまで経っても自分の音楽は出来ないのです。

琵琶に転向してからは、幸いな事に対象となる物も人も、琵琶の中に無いのでそんな事も感じなくなりましたが、そういう自分の心の弱さを自分で認識しながらも、常に自分の軸で生きたい、と年を追うごとに思います。素直に自分の人生を生きていれば、何かの軸や基準に囚われる事もないし、相手の素晴らしさも素直に認めてあげることが出来る。下手も上手もないのです。だから流派や業界のヒエラルキーの中に居るなんてことは私には考えられないですね。音楽家はどこまでも自由で居なければ・・ね。

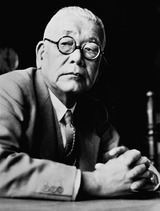

かつて魯山人は「芸術家は位階勲等とは無縁であるべきだ」といって、人間国宝の要請を三度断ったそうですが、自由な精神で生きている人間にとっては、何かにカテゴライズされるのはまっぴらごめんというところでしょうか。人間国宝も素晴らしいし、何とか賞も素晴らしいけれど、固定化されたセンスで芸術・音楽を判断するのはナンセンス以外の何ものでもないのです。

ジャズギタリストにパット・マルティーノという方がいます。私は高校生の頃から、それこそレコードが擦り切れるほどに聞きまくっているギタリストですが、彼は30代前半にしてオリジナルなスタイルを作り上げ、世界的に高い評価を得たものの、脳動脈瘤に倒れ、父親の名前以外の全ての記憶(ギターの弾き方さえも)を無くしたそうです。身体には麻痺や痺れが残り、誰もがもう彼の復活はないだろうと思っていましたが、電気ショックなどの大変な苦痛を伴うリハビリを長く続け、自分の過去の演奏を聴き直し、一から勉強を始めました。その間に伴侶は去り、両親の面倒もみなくてはならないという、心身ともに壮絶な時を過ごしたようですが、演奏の技術だけでなく、独自の音楽理論をも創り上げ、見事にカムバックしました。復活後も重い病気にかかり更なる辛苦が待っていたそうです。しかし初来日の時に出逢った日本人女性と結婚し、その女性の献身的な介護(食事療法と指圧だったそうです)により再度のカムバックを果たし、今またギターのリヴィングレジェンドと言われるほどに、ジャズギターの頂点として旺盛な活躍をしています。

ジャズギタリストにパット・マルティーノという方がいます。私は高校生の頃から、それこそレコードが擦り切れるほどに聞きまくっているギタリストですが、彼は30代前半にしてオリジナルなスタイルを作り上げ、世界的に高い評価を得たものの、脳動脈瘤に倒れ、父親の名前以外の全ての記憶(ギターの弾き方さえも)を無くしたそうです。身体には麻痺や痺れが残り、誰もがもう彼の復活はないだろうと思っていましたが、電気ショックなどの大変な苦痛を伴うリハビリを長く続け、自分の過去の演奏を聴き直し、一から勉強を始めました。その間に伴侶は去り、両親の面倒もみなくてはならないという、心身ともに壮絶な時を過ごしたようですが、演奏の技術だけでなく、独自の音楽理論をも創り上げ、見事にカムバックしました。復活後も重い病気にかかり更なる辛苦が待っていたそうです。しかし初来日の時に出逢った日本人女性と結婚し、その女性の献身的な介護(食事療法と指圧だったそうです)により再度のカムバックを果たし、今またギターのリヴィングレジェンドと言われるほどに、ジャズギターの頂点として旺盛な活躍をしています。

そのパットさんはインタビューで

自分が自分である事を幸せに思う。。。それに勝る成功はない。つまり、自分の人生そのものをもっと楽しもうと私は言いたいね。

と言っています。他を軸にしていたら彼の復活はありえなかったでしょう。徹頭徹尾自らの人生を生き抜いたからこその言葉だと思います。肩書きをひけらかし、小さな世界の中でうろついている輩に聞かせたいですね。

新宿御苑

細川ガラシャの辞世の句に「散りぬべき 時知りてこそ 世の中の 花も花なれ 人も人なれ」という句がありますが、音楽家なら存分に自分のオリジナルの音楽を奏で、唯一の自分の人生を生き貫いてこそ音楽家ではないでしょうか。他人の作った軸の中で、右往左往していてもはじまらない。たとえ評価されなくとも、誰の真似でもない自分の音楽を奏でたいと思いませんか。

かのパット・メセニーもウエス・モンゴメリーを大変尊敬しているそうですが、尊敬しているがゆえに絶対に真似はしない、と言っています。私も同感ですね。どんなに憧れても相手の人生を生きることは出来ないのです。出来ないのに表面の形だけをなぞり、そっくりに弾くというのは、尊敬の念もそんな程度でしかないという事です。尊敬する相手がどんな想いでこのスタイルを創り上げたのか、それを思えば、自分も自分らしいスタイルを創ってこそ、勉強させてもらった事への恩返しではないでしょうか。真に尊敬しているのであれば、到底物真似のような事は私は出来ないですね・・・。

散る桜の心を持って、清く素直に生きたいものですね。

春爛漫ですね。我が家の近くには都内でも有数のお花見スポットがあるので、よく出かけるのですが、やっぱりこの季節は華やかですね。私はワイワイとしたお花見宴会の風情の無さが嫌なので、早朝か夜遅く、後は平日の昼間にちょっと仲間と行く位なのですが、桜の花を見ていると、華やかさと共に外に向かう沸き上がるエネルギーを感じます。

外は華やかな春ですが、何かと体調も変化する時期でもありますので、春は家に居ることが多いです。その分、一日中音楽を聴き、楽器をいじったり、譜面を書いたりしています。

このところ色々な音楽を片っ端から聴いているのですが、世界の民族の音楽(特にシルクロード関係)は興味が尽きないですね。郷愁を感じるようなメロディーが各国ごと有り、はやりどこかに日本音楽と通じるものを感じます。中東から中央アジア、東アジア、インド、東南アジアなど、書き出すと尽きませんが、本当に人間は豊かな文化を持っていると思えてなりません。

そしてどんな民族音楽でも、最先端にいるものに一番心惹かれます。それは正にLiveであり、生々しい今の音楽として訴えてくるからでしょう。私の好みは洗練されたものの方ですが、土着性の強いものも良いですね。生活の匂いを感じます。ただし土着性の仮面をかぶったものや、邦楽器ポップスのようにショウビジネスに寄りかかったようなものだけはご勘弁を・・。

善福寺川緑地

善福寺川緑地

常々考えているのですが、音楽の世界は円のように繋がっている、と思えてならないのです。日本人は何かと区別したがりますが、地域ごとの独自性は勿論あるものの、それぞれが色々なものとぶつかり溶け合って出来あがっているので、どの民族音楽にも様々な要素が含まれて、何かしら共通したものが受け継がれていると私は思っています。

社会が常に時代と共にぶつかり合い、融合し、変化し続けているのですから、音楽も当然そうなります。今の日本の状況を見てももうクラシックやロック・ジャズを経ていない人など居ません。普通に生きる日本人がこの通りなのですから、邦楽も当然50年前とは違ってきます。三味線などは楽器の音色が50年前と今とでは全く違うと言う方もいます。これが歴史というもの。そういう時代の変遷の中で何を残し、何を継承してゆくか、そこが問われているのです。

生々しい今の日本音楽を創り、演奏して行きたいですね。

2010年京都清流亭にて

世界に視野を向けたい。最近特にそういう想いが強くなりました。売れるかどうかということより、東京に固執して日本の中だけを見るのではなく、東京だろうが中東だろうが同じような感覚で世界中で演奏したい。そんな風に思うのです。今は世界中どこに住んでいても飛んで来れるのですから、もっといろんな国を旅してみたいのです。小さな枠の中で上手だの偉いだの言いあっているような世界とはずっと距離をとってきましたが、それでもまだまだ自分の視野は小さい。もっと色んな国の文化の中で私の演奏を聴いてもらいたいのです。そんな機会をどんどん作ってゆきたいですね。

昨年は映像やダンス、語りの方、音楽家でも全然違うジャンルの方と随分一緒にやってきましたが、こういう活動を世界を舞台にやってみたいのです。日本がだめというのではなく、毎月の琵琶樂人倶楽部のような小さな目の前の活動も、大きな舞台での活動も、同じように自分の活動としてやっていきたいのです。その活動の範囲を広げたい。世界に広げたい。勿論いつものように曲は全てオリジナル。私の音楽でもって多くの舞台、感性、そして世界と触れ合って行きたい・・・。まあそう思っていれば自らからそうなってゆくでしょうね。

春の華やかさが、大きな希望を運んでくれるようです。

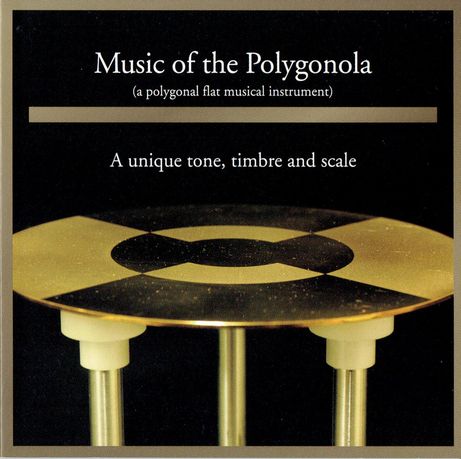

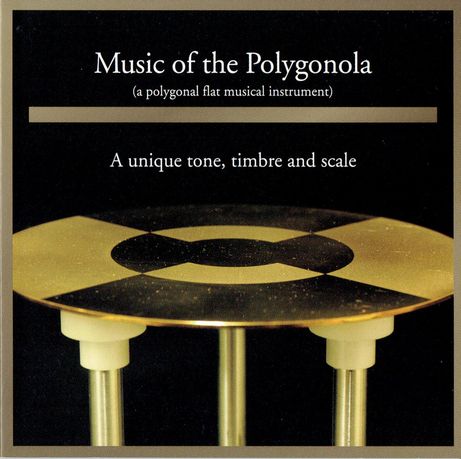

ここ数年関わってきた、二次元の音色を奏でるポリゴノーラという打楽器を使ったCDが完成しました。

ポリゴノーラは広島大学の櫻井直樹教授が研究開発し、一昨年近江楽堂にて演奏とレクチャーをやったのですが、昨年の6月にサウンドシティースタジオにてレコーディングをしたものが、やっとCDとなって届きました。

このポリゴノーラは、櫻井教授が果物の熟成度合いを測る研究をしていて、それがきっかけとなり生み出されたもの。偶然の発見から全く分野の違う「楽器」に発展するという、実に面白い経緯を持っているのです。(詳しくは以下のHPを参照して下さい)。

3年ほど前に、櫻井教授の妹でパフォーマーの櫻井真樹子さんから「面白い楽器が出来上がった」と声をかけられ、私と灰野敬二さんと櫻井さんの3人で会って話をしたところ、だんだんと事が展開し、櫻井教授を中心に演奏会に向けて「コア・メンバーズ」が結成されました。何度もミーティングを重ねて、あれやこれやと議論と改良を重ねながら楽器としての熟成がなされ、演奏会そしてCD化へと至ったのです。

ポリゴノーラHP http://www.oto-circle.jp/

(CD購入希望の方はこのHPからお問い合わせ下さい)

コア・メンバー一覧

櫻井直樹 ポリゴノーラ開発者 物理学者

高橋悠治 音楽家

小沼純一 音楽評論家

薦田治子 音楽学者

一ノ瀬トニカ 作曲家

神田佳子 打楽器奏者

稲野珠緒 打楽器奏者

塩高和之 琵琶奏者

灰野敬二 音楽家

田中黎山 尺八奏者

櫻井真樹子 音楽家

こちらは、昨年近江楽堂での演奏の模様。今回のCDにもこのトリオ「三倍音」によるインプロビゼーションが収録されました。昨年の12月には「三倍音」のライブがキッドアイラックアートホールにて行われ、かなりアジアンな雰囲気を持つ前衛音楽が響いたのが面白かったです。こういうサウンドは他には無いので是非またやりたいですね。

新たな音楽を創り出してゆくのは面白い。とにかくワクワクするのです。私は琵琶を文化として、世の中の多くの関わりの中で捉えているので、演奏・作曲というだけでなく、常に色んな方向から声がかかります。レクチャーが多いのもそのためでしょうね。私自身がいつも琵琶の可能性をもっと広げたいと願い、また新たな音楽を創って行くことに喜びを感じているので、こんな試みはこれからもずっと続いてゆく事と思います。どんどんと挑戦したいですね。

音楽は音楽だけで成り立ってはいません。常に社会、そして人間があってこそ生まれ出るものというところを忘れたら、すでに音楽ではないと思っています。だから何か一つの形やスタイルに閉じ込め、予定調和の形を取ることは私には考えられません。流派というものがあるのならなおさら時代と共に変化してこそ流派だと思っています。これは企業なども同じですね。創業者の志を受け継ぎ、時代と共に変化してゆくからこそ続いてゆくという事です。芸術活動をしていれば、興味のアンテナは無限に広がって行って行くものだ思うのですがね。まあ人それぞれということでしょうね・・?。

レコーディングの様子 於:サウンドシティースタジオ

レコーディングの様子 於:サウンドシティースタジオ

ポリゴノーラは「倍音」の楽器ですので、同じく独自の倍音が持っている琵琶との共演は面白くないはずがないのです。加えて現代のリスナーはとても倍音についての関心が高い方が多い。こうした活動を通して、琵琶にも新しい視線が向けられると良いですね。全く新しいアプローチで琵琶を操る人が出てきたら面白いと思います。

私のところには琵琶の音色が持っている、豊かで独自の響きの「世界」を聞きたいという声がいつも聞こえてきます。リスナーが聞きたいのはけっして「うた」では無いのです。音色なのです。琵琶をお稽古した人は皆さん「うた」をメインにして「うた」を聞かせようとして、琵琶を伴奏でしか弾こうとしませんが、それは完全に世の中の需要とずれていると思えてしょうがない。この事実は琵琶人がはっきりと認識すべき事ではないでしょうか。

歴史を見れば「うた」は琵琶楽にとって重要な事は明らかです。しかし現代日本の社会は過去の文化から断絶してしまっている。そういう状況の中で「琵琶とはこういうものだ」「これでなくては琵琶ではない」というような押し付けをやっても、「興味の無い奴は聞かなくていい」と排他主義のごとく言い放っているようにしか、私には聞こえません。次世代に琵琶の音を響かせる為にも、リスナーの声にもっと耳を傾けなくては!!

キッドアイラックホールにて「ヒグマ春夫のパラダイムシフトVol.80」

これからは世の中自体が新らしい哲学を必要としている時代。誰もが世界とつながり、自由に連絡が取れ、仕事の対象範囲も世界に広がっている。人間とテクノロジーとの共存が既に普通になって、ジェンダーフリーもどんどんと進み、人間のあり方そのものが大きく変化している。「男はこうあるべき「女はこうあるべき」なんていう価値観ももう全く変わってきているのです。そういう中で次の社会の感性をリードするのは芸術家ではないでしょうか。新しい世界を創造し示す事は、古い歴史を持つ琵琶こそ、その役目があるように思えてなりません。

人間は時代と共に生きざるを得ないし、音楽もまたしかり。時代に背を向けたものは必ず滅びるのです。

明治という新しい時代に、永田錦心は新しい感性とスタイルを打ちたて、多くの人に支持され、現代琵琶楽の祖となりました。鶴田錦史は昭和の激動の時代に、世界へと活動を広げ、琵琶の可能性を大きく飛躍させました。次は我々が新たな時代の新たな琵琶楽を創る時です。

先人の形をなぞる事に固執して、先人の志を見失ってはいけない。幸い永田錦心は多くの言葉を残しています。是非琵琶人はその言葉を噛みしめて欲しい。目の前の因習を乗り越えて新しい琵琶楽を打ち立てた永田錦心の志は今こそ、必要なのです。

次の時代の音色をぜひとも高らかに響かせて欲しいものです。

Reflections「風の軌跡」録音時風景2011年

Reflections「風の軌跡」録音時風景2011年

ジャズギタリストにパット・マルティーノという方がいます。私は高校生の頃から、それこそレコードが擦り切れるほどに聞きまくっているギタリストですが、彼は30代前半にしてオリジナルなスタイルを作り上げ、世界的に高い評価を得たものの、脳動脈瘤に倒れ、父親の名前以外の全ての記憶(ギターの弾き方さえも)を無くしたそうです。身体には麻痺や痺れが残り、誰もがもう彼の復活はないだろうと思っていましたが、電気ショックなどの大変な苦痛を伴うリハビリを長く続け、自分の過去の演奏を聴き直し、一から勉強を始めました。その間に伴侶は去り、両親の面倒もみなくてはならないという、心身ともに壮絶な時を過ごしたようですが、演奏の技術だけでなく、独自の音楽理論をも創り上げ、見事にカムバックしました。復活後も重い病気にかかり更なる辛苦が待っていたそうです。しかし初来日の時に出逢った日本人女性と結婚し、その女性の献身的な介護(食事療法と指圧だったそうです)により再度のカムバックを果たし、今またギターのリヴィングレジェンドと言われるほどに、ジャズギターの頂点として旺盛な活躍をしています。

ジャズギタリストにパット・マルティーノという方がいます。私は高校生の頃から、それこそレコードが擦り切れるほどに聞きまくっているギタリストですが、彼は30代前半にしてオリジナルなスタイルを作り上げ、世界的に高い評価を得たものの、脳動脈瘤に倒れ、父親の名前以外の全ての記憶(ギターの弾き方さえも)を無くしたそうです。身体には麻痺や痺れが残り、誰もがもう彼の復活はないだろうと思っていましたが、電気ショックなどの大変な苦痛を伴うリハビリを長く続け、自分の過去の演奏を聴き直し、一から勉強を始めました。その間に伴侶は去り、両親の面倒もみなくてはならないという、心身ともに壮絶な時を過ごしたようですが、演奏の技術だけでなく、独自の音楽理論をも創り上げ、見事にカムバックしました。復活後も重い病気にかかり更なる辛苦が待っていたそうです。しかし初来日の時に出逢った日本人女性と結婚し、その女性の献身的な介護(食事療法と指圧だったそうです)により再度のカムバックを果たし、今またギターのリヴィングレジェンドと言われるほどに、ジャズギターの頂点として旺盛な活躍をしています。

善福寺川緑地

善福寺川緑地