毎年の事ですが、これから6月~7月は猛烈に忙しくなります。何故琵琶にとって一番相性の悪いこの梅雨時期が忙しくなるのか判りませんが、毎年毎年この時期は秋と共にてんてこ舞いな感じになります。今年もそろそろその準備段階に入りました。

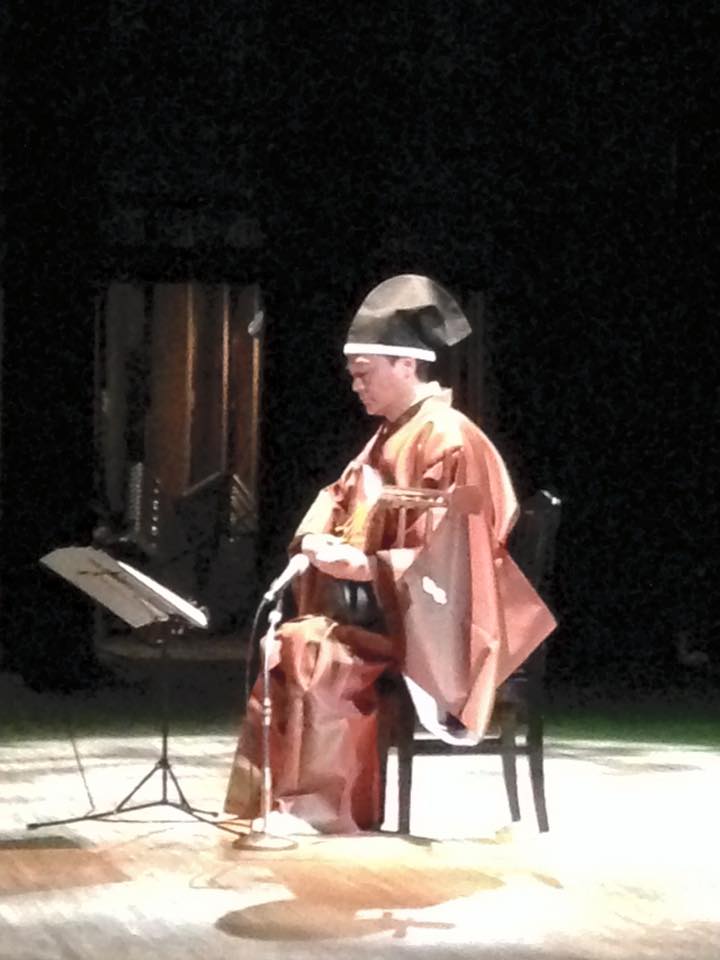

各演奏会で演奏する曲が夫々違いますので、それは大変で、頭がまさに「うに」になるのが毎年の恒例。来月はフラメンコの舞台での即興、語りとのデュオ、琵琶弾き語り、尺八とのデュオ、雅楽、日本書紀歌謡と続いていますが、まあ今年は作曲家の新作が無いだけ楽ですね。

私のように雅楽、邦楽、現代曲から即興までやる人も少ないと思うのですが、自分の中では皆自分の音楽であり、表現ですので、「これは苦手、これは得意」というような差がありません。

ナガッチョさん

ナガッチョさん

私は友人たちからよく、「多面性」ということを言われます。関わるジャンルや人、仕事が多岐に渡っているからでしょう。知人友人達も色んなことに興味のある人が多いです。同じ音楽でもジャズからクラシック、オペラ、古楽、現代音楽、ロック、フラメンコ、ブルース他、民族音楽等々何でも来い!という感じなので、話が弾みます。

先日も美術家でパフォーマーのナガッチョさんとリハーサルの後に呑んでいたのですが、コルトレーンやマイルスのジャズ話から、いつしか話題はナガッチョさん得意の格闘技に移り、ジェイソン・ステイサム、植芝盛平、沢村忠、伊調馨、マイク・タイソン、システマ、クラヴマガ迄、もう尽きることの無い話で盛り上がりました。私は古武術にちょっと知識があるくらいなのですが、ナガッチョさんの熱がとにかく楽しかったです。こういう呑み話が出来る人は一緒に居て楽しいですね。

私自身はあまり知識が豊富という事ではないのですが、興味が尽きないのです。邦楽をやっていて、雅楽を知らない訳にはいかないし、その前にあった大陸の音楽を聴かないわけにはいかない。各国の音楽との違いも興味深いし、その歴史も知りたくなる。

人間の営みと共に在るのが音楽ですから、現代社会の中で生きていれば、ジャズやロックを聴かない生活は考えられない。単なる一時の流行ではなく、既に世界レベルでジャンルとして確立しているものは、芸術家だったら避けては通れないですね。また現代音楽の登場の時期と薩摩琵琶の興隆が時を同じくして100年位前にあったのですから、自然な気持ちとして比較もしてみたくなります。

こんな感じで音楽だけをとってもどんどんと広がって行きます。当然美術や文学、演劇、映画等々多岐に興味が行かざるを得ないのです。逆に一つしか目に入らないというのが私には理解が出来ないですね~~。

音楽家として活動は、音楽だけやっていても始まりません。演奏会一つやるにも、関わる多くの人とのコミュニケーションが取れなくては実現しませんし、現代の世の中に生きる人々に対し発信するのですから、世の中のことが判らないと何も出来ないのです。世の中から孤立した仙人やオタクの様な人は一時注目されるだけです。

リスナーは何を求めてコンサートに来るのでしょう?。上手さを求めているのでしょうか・・・・?。私は豊かさを求めて聴きに来るのだと思っています。音楽を聴いて、気持ちが豊かになって、高揚して、喜びに溢れる時間を体験しに来ているのだと思います。

私の音楽はいわゆるエンタテイメントではありません。難しい現代作品も多いです。耳辺りのよい、ノリのよい音楽も結構ですが、多くのものと連動し、色んなジャンルの芸術をも内包する豊かな世界の広がりを感じることこそ、喜びなのではないではないかと思っていますので、単にその場を楽しくして、笑わせて泣かせて躍らせてというものを優先してゆくのは、私の思う所とは大きく隔たりがあります。

琵琶楽のような、現代社会に於いて特殊なものを聴きに来てくれる人は、歴史や文学、他の音楽ジャンルに精通している方も多くいらっしゃるし、美術や工芸等々色んな分野の専門家も多いでしょう。琵琶楽は古典文学を題材にして、歴史の中で色んなものと繋がりを持っているのですから、少なくとも古典文学や、他の芸能に知識が無ければ、ただの「お上手」しか聞こえてこない。それではお稽古事の発表会以上にはらないのは当たり前です。活動してゆく為には、ぜひとも視野の狭い琵琶オタクにならずに、色んな引き出しを持っていることをお勧めします。目指すのは「上手」ではなく「豊かさ」なのです。

そして活動してゆくには何よりも人間力が必要なのです。人を惹きつける力があるかどうか・・。これが華というものです。自分の華がフロント向きなのか、ワキ向きなのか、自分で自分の姿を判っていないと上手くいきません。更に言うと、上手になる事と活動を展開する事は全く別の事。前から言っているのですが、ソリストとして音楽活動を展開するのは、ベンチャービジネスを立ち上げるようなものです。コンテンツ作りは勿論のこと、企画、広報、

営業、サービス等、経営に対する全てのことを自分でこなして行く力がないと続きません。会社よりは規模は小さいかもしれませんが、どれだけの人と繋がり、どれだけの世界と繋がって行けるか。これがポイントです。自分が持っている世界が小さい人は、知り合う人も少ないだろうし、自分が知らない世界にどれだけ飛び込んで行けない人は、活動も広まらないどころか、どんどんしぼんで行きます。知らないからこそ興味ワクワクで向かってゆかないと!。

これらのことに気がつかなければ、活動は出来無いし、音楽が生業とも成らないだろうし、深まりもしません。多くの人とどれだけ充実したコミュニケーションを取れるか。そここそが大事なのです。多くの方と知り合って行くとおのずと引き出しも増え、知識も経験も豊富になって行くものです。若い方には音楽を通して、こういうところを判って欲しいですね。

少しこれからの演奏会のご紹介を書いておきます。

6月10日「フラメンコカーニバル」

場所:高円寺エスペランサ

時間:20時開演

出演:日野道夫(ギター) 岩月香(バイレ) 市川エリ(カンテ) ナガッチョ(パフォーマンス) 塩高(琵琶)

6月14日「琵琶樂人倶楽部第114回 琵琶と文学シリーズ」

場所:阿佐ヶ谷ヴィオロン

時間:19時30分開演

出演:古澤月心(レクチャー) 塩高(樂琵琶)

6月15日「日本橋富沢町樂琵会第9回~方丈記を語る」

場所:日本橋富沢町11-7KCIビルB1MPホール

時間:19時開演

出演:伊藤哲哉(語り) 塩高(樂琵琶)

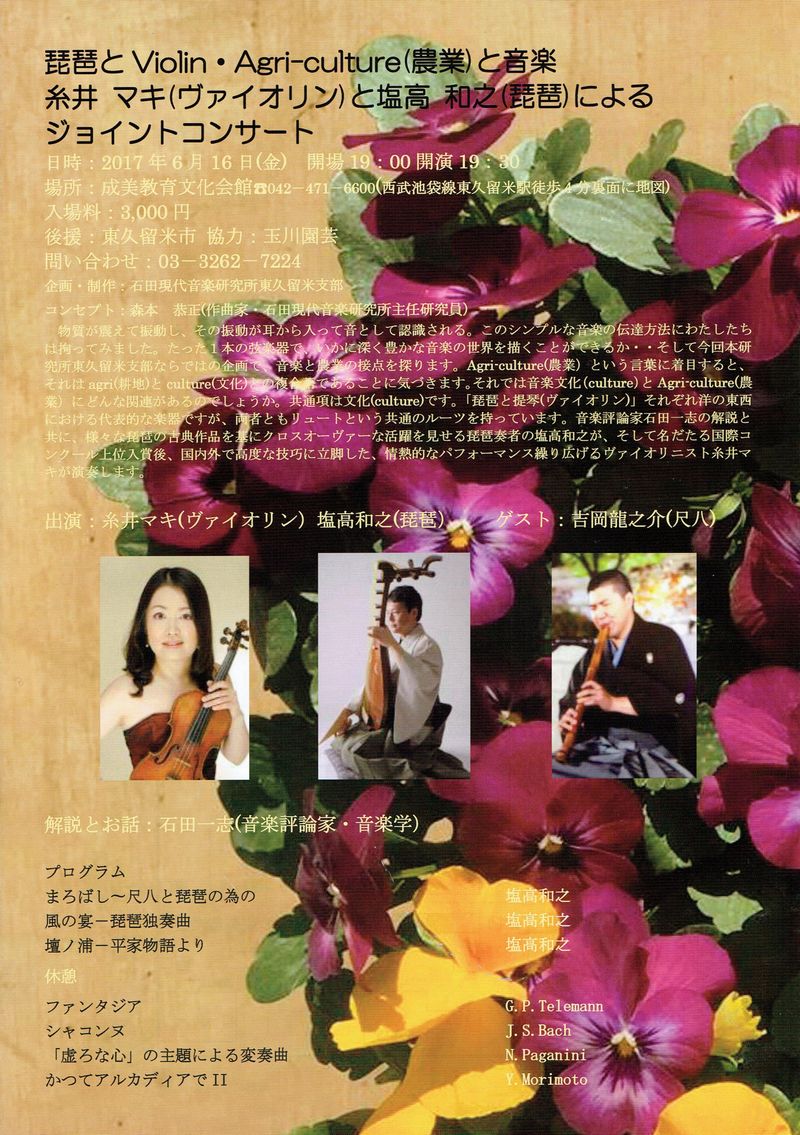

6月16日「琵琶とヴァイオリン、アグリカルチャーと音楽」

場所:成美教育文化会館ホール(東久留米)

時間:19時30分開演

出演:糸井マキ(Vi) 塩高(琵琶) 吉岡龍之介(尺八)

6月25日「芋蔓寄席 民族音楽祭スペシャル 」

場所:山田村文化センター芋蔓座

時間:14時30分開演

出演:塩高(樂琵琶) 塩高和之(樂琵琶) 肥後和明(ジャンベ) 南部式(ゴッタン) TOMO(尺八) 他

この後、大阪ブリコラージュ、京都ラ・ネージュと続きます。是非お越し下さいませ。

私は、生活も、歴史も、政治状況も経済も皆すべてが響き合って「音楽」になると思っています。それはまた絵画になったり、文学にも映画にもなるでしょう。オタクの様に興味のある一点だけにしか視点を持たないようなものでは、現代に生きる人々に何も伝わらない。社会とともにあるのが音楽であり芸術ではないでしょうか。

これからも多くのものとのかかわりの中で音楽を創って行きたいと思います。

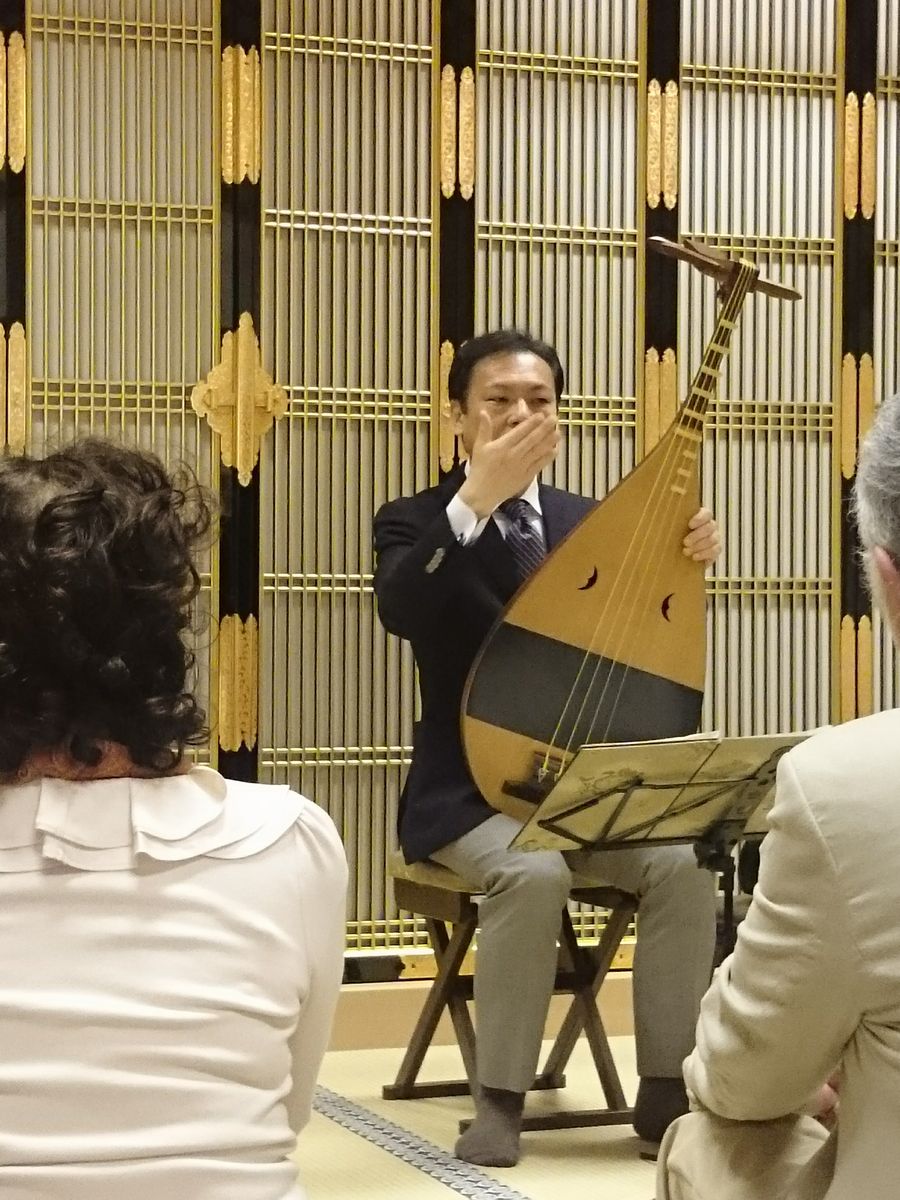

先日、田原順子先生の門下生の会に行ってきました。門下の会といってもそこは田原先生仕込みですから、いわゆるお稽古事の発表会ではありません。まだ技量は至らなくても、皆創作作品を演奏します。こういう琵琶の会は他には全くありませんね。

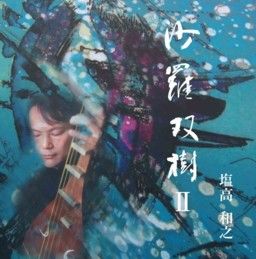

先日、田原順子先生の門下生の会に行ってきました。門下の会といってもそこは田原先生仕込みですから、いわゆるお稽古事の発表会ではありません。まだ技量は至らなくても、皆創作作品を演奏します。こういう琵琶の会は他には全くありませんね。 以前ギターの先生に拙作「沙羅双樹Ⅱ」のCDを差し上げた時、「歌は誰が歌っているの?」といわれました。琵琶伴奏の歌のCDです、といえばよかったのですが、琵琶のCDですといって差し上げたので、まさか歌がついてくるとは思わなかったのでしょう。つまり琵琶は弾きながら歌うものだという認識すらないのが現代という時代なのです。琵琶人が当然と思っていることは世間では通用しないのです。

以前ギターの先生に拙作「沙羅双樹Ⅱ」のCDを差し上げた時、「歌は誰が歌っているの?」といわれました。琵琶伴奏の歌のCDです、といえばよかったのですが、琵琶のCDですといって差し上げたので、まさか歌がついてくるとは思わなかったのでしょう。つまり琵琶は弾きながら歌うものだという認識すらないのが現代という時代なのです。琵琶人が当然と思っていることは世間では通用しないのです。

琵琶という千年以上の歴史を持つ楽器に関わらせてもらって、本当にありがたいと思うと同時に、やはり日本の古典や歴史はもっともっと知りたいし、知らなければ豊かな響きは出せないと常々思います。なんたって世界一の歴史なんです。敦煌の遺跡から発見された楽譜が、今こんなちっぽけな私にも大体判るという事は驚異的なことです。この歴史の持つ意味を感じずに入られませんね。

琵琶という千年以上の歴史を持つ楽器に関わらせてもらって、本当にありがたいと思うと同時に、やはり日本の古典や歴史はもっともっと知りたいし、知らなければ豊かな響きは出せないと常々思います。なんたって世界一の歴史なんです。敦煌の遺跡から発見された楽譜が、今こんなちっぽけな私にも大体判るという事は驚異的なことです。この歴史の持つ意味を感じずに入られませんね。

音楽は常に時代と共に移り行くものだと思っていますが、琵琶弾きである以上、琵琶の音色が生きている音楽をやりたいという想いは、琵琶を手にした時から変わりません。この曲は私が考える琵琶の音色が一番に発揮されている曲だと思っています。

音楽は常に時代と共に移り行くものだと思っていますが、琵琶弾きである以上、琵琶の音色が生きている音楽をやりたいという想いは、琵琶を手にした時から変わりません。この曲は私が考える琵琶の音色が一番に発揮されている曲だと思っています。