今月来月は本当に多くの演奏の機会をいただいています。このご時勢に有り難いとしか言いようがありません。月並みでありますが、やっぱり縁に生かされているという事でしょう。心から感謝しかありません。年を取るごとにこういう想いは深くなってゆきますね。とにもかくにも琵琶を生業として生きてきて本当に良かったとつくづく思います。

仕事は毎年、秋のシーズンとこの梅雨時期に集中することが多いのですが、「こなしている」という形になるのが一番良くないのです。活動が展開して行くと、忙しく演奏してまわっていることで満足し、果てはそんな自分に酔っていってしまうものです。忙しくなればなるほど自分自身を見つめ自制して、やるべきことを追及していかないと流されてしまいます。

聴きに来てくれる人は皆、せっかく来た演奏会が期待はずれだったら二度と来てくれません。特に琵琶のような珍しい楽器は気の抜けた演奏をしたらとたんに「琵琶なんて大したことないね」と、その一回で評価を下されてしまうのです。今日は調子が悪いんだね、なんてやさしく思ってくれる人は誰もいません。そしてそういう声は常に無言なのです。「素晴らしい」などとおだててくれる言葉は耳に聞こえますが、「つまらない」という言葉は聞こえてきません。身内が目の前でおだてる言葉に満足したらお終いですね。

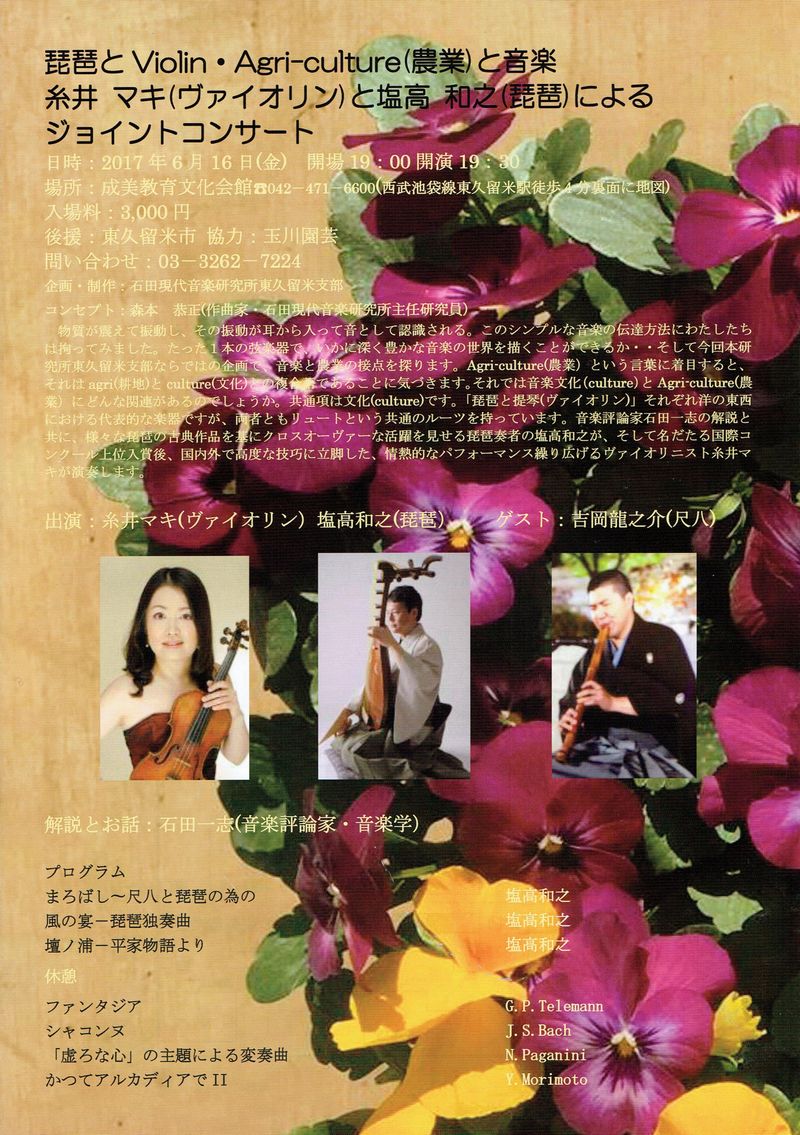

若き日、グンナル・リンデル(尺八)、カーティス・パターソン(筝)藤舎花帆(鼓)佐藤紀久子(三絃)のメンバーで作ったCDのジャケット

私は若い頃から随分と失敗を重ねてきました。技術的な失敗から、勘違いや心の持ち方の失敗まで本当に多くの失敗を重ねて来ました。私が若手といわれた頃、プロとして活動している琵琶奏者は居なかったので、アドヴァイスをくれる先輩も周りにおらず、何でも自分で経験して行くしかなかったのです。今思えばそれらの経験が皆現在の自分の肥やしとなっているのですが、とにかく今は演奏会の大小を問わず充実した仕事をする様に心がけています。

最近、よく若い方から「どうしたら活動をしていけますか」と聞かれます。人それぞれやり方があると思うので何とも言えないのですが、こと演奏に関しては、いつも以下の4つのことを大事にしています。

1:納得いく内容の仕事をする

2:常にスケジュールに余裕を持つ

3:どんな仕事でもギャラを取って演奏する

4:どんな場合でも伴奏ではなく共演をする

この4つはいつも心がけています。

私はほぼ全ての曲を自分で創って、それを演奏していますので、納得のいかない曲を弾かされるというのはあまり無いのですが、時に曲も演奏状況も思う様にできない仕事もあります。勿論やるからにはしっかりやります。しかし自分がやるべきものでないと感じたら、次回からは丁重にお断りをしています。

またスケジュールに関しては、いつも気をつけています。なるべく3日以上は連続しない事と、移動に余裕を持つことは体調管理、サワリの調整、絃の管理などの楽器にも関しても大事ですし、結果として良い仕事に繋がります。実は先日もスケジュールで難しい場面に当たってしまいまして反省しているのですが、ここはクオリティーの高い舞台実現の為、常に肝に銘じておかなくてはいけない部分です。

また私は一切ボランティアでの演奏はしません。私はコンサートホールであろうと、小学校公演であろうと、しっかり見合うだけの額を頂きます。今私がボランティアで演奏していたら、後輩達はいつまで経っても琵琶でお金を取る事が出来ず、プロとして生きてゆくことが出来ない。私の先輩達は琵琶普及のためにという名目で、盛んに無償での演奏を繰り返しました。皆さんプロではなく流派のお名取さんという方々でしたが、そんな先輩の無償による演奏が琵琶普及に繋がったとは思えませんし、私の活動をサポートする事も全くありませんでした。逆に「御招待が当たり前だろ」なんて言ってくる人もいましたね。

私は自分の為にも次世代の為にも、仕事に見合ったギャラを取る様にしています。その分責任も大きくなるし、失敗は許されなくなりますので大変ですが、キャリアを重ねるというのはそういうことだと思っています。

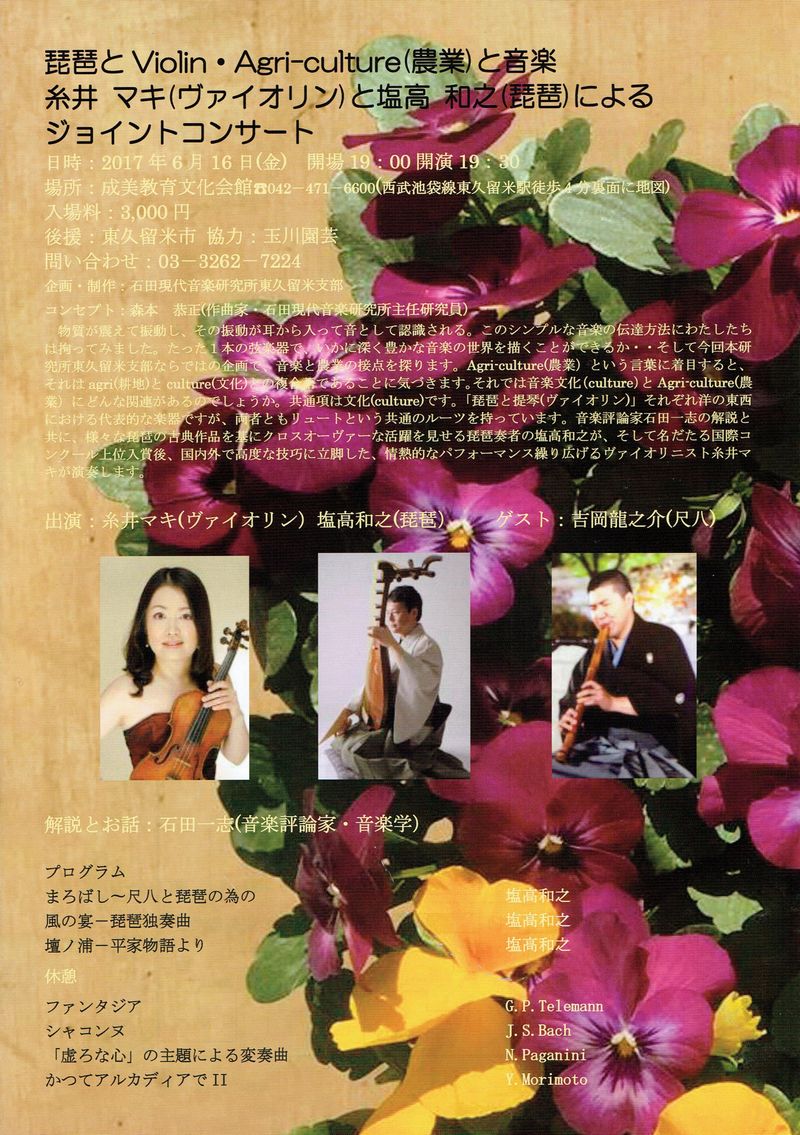

高野山常喜院演奏会にて

高野山常喜院演奏会にて

毎年やっていた高野山での演奏会でも、しっかり有料のコンサートをやりましたが、高野山内での音楽会を有料でやったのは私だけでしょうね。それも結構高目の料金でしたが、お客様は毎年沢山来てくれました。あんな遠くまで本当に有り難い事だと思っています。高野山では、お寺によって寺の格を看板にして、当然のように招待チケットを要求する所もありましたが、そういう権威に怯まないのが私のスタイルです。

演奏家、特に邦楽の演奏家は本当に権威に弱い。日々ヒエラルキーの中で洗脳されるように、「○○賞を取っているから凄い」「○○門下・流派だとちゃんとしている」「○○大学の講師をやっている」等々、若い人がどんどんと肩書や上下関係の権威主義に洗脳されて頭を硬くしている姿を見かけます。こうして育つと骨の髄まで権威の上下関係で動く様になるのです。そんな邦楽人には音楽の自由な創造の精神は微塵も感じられず、また若い才能が小さな視野に囚われてゆがんで行く姿を見るにつけ、大変残念な想いだけが残ります。少なくともそんな感性ではプロの音楽家としては生きて行けないです。だから私は自由に自分の創造力を掻き立てる事が出来るよう、どこにも所属せず、自由な身でいるよう心掛けているのです。

最後にとても大事なことなのですが、自分がどういうタイプの音楽家なのか、自分で自分を把握することが、とてもとても大事なのです。日本では、「トップクラスの演奏家は、伴奏をやらせても上手い」などと無責任に知ったかぶりをして説教するようなとんでもない輩が沢山いますが、これは全くの間違いです。俳優でもそうですが、脇役の人が主役に成れないのと同様、主役を張る人はワキには回れない。存在感のあり方が基本的に違うのです。

ソリストに憧れて、自己顕示欲だけ膨らませていても、そういう質を持っていない人はフロントは張れません。主役の人も存在感が大きすぎて、ワキに居たら目立ってしまって舞台にならない。人には持って生まれた「分」というものがあるのです。

シテ(ソリスト)でもワキでも、どちらも夫々ノウハウがあり、技術があり、一流を極めるのは並大抵の事ではありません。自分の憧れや願望に囚われて自分の姿が見えない人は、いくらがんばっても成功しないのです。

生徒を教えている人は、生徒の質を見極め、その生徒に見合う道筋をつけてやれば良いのですが、先生本人がこういう部分を判ってない例も大変多いですね。琵琶に於いては、プロとして活躍している先生が居ない事も大きな問題だと思います。生徒の質を見極めて導いている琵琶の先生は、田原順子先生くらいしか思いつきません。

私はどうしてもワキにまわるタイプでないので、組む相手とは常に対等であり、「共演」という形の演奏をします。伴奏は一切しません。曲もそういう風に作曲しますし、演出もそうします。でないとお互いにお互いの良さを発揮出来ないからです。

ウズベキスタン タシュケントのブルーモスクの前にて、コンサートツアーのメンバーと

音楽を楽しんでいる人はとても素晴らしい人生を送っていると思います。自分の人生の中に音楽というものが響いている人は、日々も豊かに過ごしている事でしょう。私もギターを弾いている時には、何も考えず仲間とワイワイ楽しんでます。リズムが狂ってもアドリブが上手く弾けなくても落ち込むこともありません。終わった後のビールが本当に旨いです!!

しかしもし若者がプロの演奏家を志すのであれば全く別の話です。上手かどうかという事ではないのです。お教室に通って、お名取さんになろうが、賞を取ろうが、評価するのは常に観客なのです。流派や協会の中で褒められても、受賞歴なんかで凄いと言われても、自分の舞台そして作品を評価され、生業として行けないのではアマチュアでしかない。大先生だろうがなんだろうが、舞台で生きて行けない人は残念ながらアマチュアなのです。流派や協会の中でのんびり「先生、先輩」と呼ばれて楽しんでいるほうが幸せでしょう。今の邦楽人にプロはほとんどいない、と私は思っています。

特に琵琶の場合独奏が基本ですから、伴奏の仕事というのはほとんどありません。自ら主役となって舞台を張れる事が宿命です。そしてその舞台が評価されて、初めてお仕事の依頼が来ます。つまりそれなりの資質と条件が整っていなければ活動を展開する事は難しいのです。音楽そのものの勉強や、古典や歴史の勉強も必須です。「五線譜は要らない」「源氏物語や古今和歌集には興味がない」などという人もいますが、こうして自分を狭めているようではプロとしてはやって行くのは難しいですね。自分の興味がある部分だけをやるのは、ただのオタク。そういう意識ではプロとして通用しません。

先生家業でレッスンプロとして生きるのもまた一つの道ですが、今の世の中その収入では食べてはいけないし、それはもっと後でいいんじゃないでしょうか。先ずは舞台人としてやって行けるようでなくては!。

郡司敦作品演奏会リハーサル Vi 中島ゆみ子 尺八 田中黎山

これからプロの琵琶奏者を目指そうという人には、音楽を生業として生きるという事の意味をしっかりと考えて欲しいですね。いつまでも守られている人生では音楽家に成れません。親に、流派に、組織に守られ、肩書きを看板にして、それらの保護の中にいるうちは収入にもならないし、自分の表現は何も出来ないのです。守られる人生よりも、自分が後輩や周りを守ってあげる人生にならないと、せいぜい自主制作でCD作りました、なんていって喜んでいる程度しか出来ません

自分で曲を創り、自分で演奏会を開き、自分でプログラムを考え、自分の身銭を払ってゲストを呼び、自分の力でお客さんを集め、CDも制作する。そういう活動を年がら年中何十回と続けて初めて、音楽家の端くれになるのです。年に一度演奏会を開き、知り合いや関係者を集めて満席にして喜んでいるのは流派のお浚い会と全く同じ。お上手を褒められているだけだという事を判って欲しい。永田錦心も、水藤錦穰も、鶴田錦史も、皆自分なりに考えて行動し、時代をリードしていったではありませんか。その志を継がずして、ちょっと上手に先生の曲を弾けるようになった位で「琵琶の演奏家です」とは、私はとても言えません。

流派の曲を上手にやるのはアマチュア。プロは自分の表現をして、自分の作品を演奏し、且つそれを認められて初めてプロとして成り立つのです。またたとえオリジナルをやっても、それが評価されなければ収入にはなりません。高円寺辺りのライブハウスでは何百何千という若い連中が毎晩、オリジナル曲でしのぎを削っていますが、そういうところから見たら、琵琶でちょっとオリジナルをやってますなんていうのは、ただ珍しいだけだということを判って欲しい。それは音楽を聴いているんじゃなくて、琵琶という珍しい楽器を見に来ているに過ぎません。全ての音楽家と同じ土俵に立って勝負できないようでは、音楽家には成れないのです。

次代を担う琵琶人、出て来ないかな・・・。

一番最初にヴィオロンでやった時の様子

一番最初にヴィオロンでやった時の様子  昨年の兵庫芸術文化センターホールでの公演

昨年の兵庫芸術文化センターホールでの公演

現在、海外では象牙の輸出入が禁止されているのはご存知だと思いますが、最近では、象牙の装飾があるヴァイオリンの弓が空港で没収された事件などもあり、大変厳しくなっています。また木材に関しても、今まで大丈夫だったローズウッド全種がワシントン条約によって輸出入に関し規制がかかってしまいました。これまでハカランダと呼ばれるブラジリアンローズウッドは駄目でしたが、ローズウッド全種に規制がかかったことで、ギターメーカー等は大慌てになっていまして、メイプル材を焦がして黒くして、ベイクドメイプルという名前で指板に使ったりしています。かえって音の反応が良くなったという評判もありますが、なんだか大変な時代になりました。まあまだローズウッドはレベル1という事で、正式な証明書があれば輸入できるそうですが、材料の高騰は致し方ないでしょうね。

現在、海外では象牙の輸出入が禁止されているのはご存知だと思いますが、最近では、象牙の装飾があるヴァイオリンの弓が空港で没収された事件などもあり、大変厳しくなっています。また木材に関しても、今まで大丈夫だったローズウッド全種がワシントン条約によって輸出入に関し規制がかかってしまいました。これまでハカランダと呼ばれるブラジリアンローズウッドは駄目でしたが、ローズウッド全種に規制がかかったことで、ギターメーカー等は大慌てになっていまして、メイプル材を焦がして黒くして、ベイクドメイプルという名前で指板に使ったりしています。かえって音の反応が良くなったという評判もありますが、なんだか大変な時代になりました。まあまだローズウッドはレベル1という事で、正式な証明書があれば輸入できるそうですが、材料の高騰は致し方ないでしょうね。

まあ海外便で貨物に預けるのはどこに持っていかれるかわからないというリスクもあるので怖いですが、今回はまたケースも精密機械を運ぶ時に使うprotex

まあ海外便で貨物に預けるのはどこに持っていかれるかわからないというリスクもあるので怖いですが、今回はまたケースも精密機械を運ぶ時に使うprotex