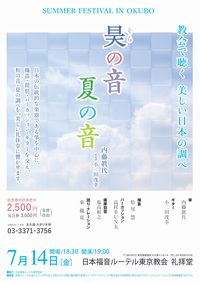

先週は琵琶樂人倶楽部、大久保ルーテル東京教会、横浜イギリス館と色々な演奏会をやらせて頂きました。この夏は8月末までずっと大小公演が続いているのですが、先ずは一段落。

先日の関西での公演が一つのきっかけとなったこともあるのですが、これからは、今迄考えていた器楽としての琵琶楽を完成させるべく、じっくりと考え、作曲し、今後のプログラム作りをやって行こうと思います。

声は大変重要な表現媒体ですが、やればやるほど、言葉・声を生半可では扱えないという想いが、自分の中で大きくなって行きます。言葉(または文章)は、音よりも具体性が強いがゆえに、使う本人に「必然」が無ければ伝わらないのです。たとえ上手に壇ノ浦やら那須与一を歌おうが、技芸としての歌や語りでは聞いていて辛いのです。

上手になればなるほど、「何故その人が那須与一をやるのか」が聴こえてこないと、お稽古事以上には聴こえないない。これはクラシックをやろうがブルースだろうが同じ事です。あくまで自分の表現になっていなければ、何も伝わりません。ただの発表会でしかない。

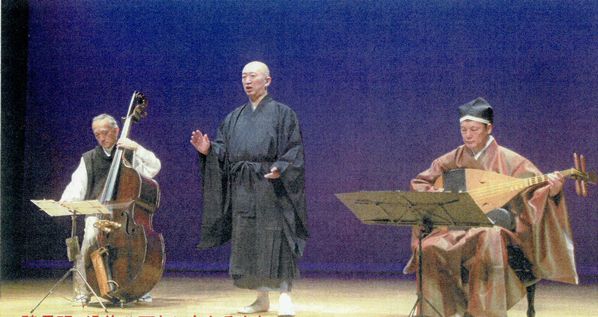

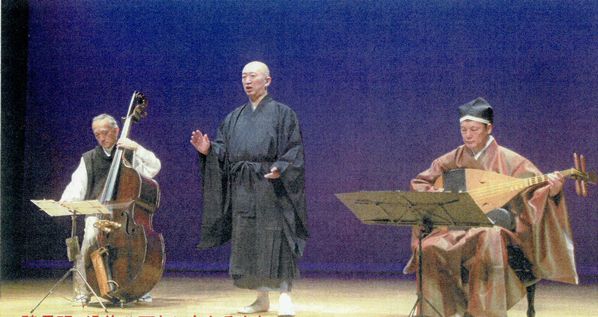

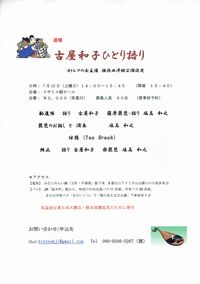

「方丈記」公演伊藤哲哉さんの語りとともに

「方丈記」公演伊藤哲哉さんの語りとともに

私は「抽象性」を一番大事にしています。そのためには音色が何よりも大事。言葉はどうしても具体性を出してしまうので、言葉を扱うのであれば、自分で語るより、別に語り手を立てて組んでゆく方が断然やり易い。勿論語り手のレベルが低いのではお話になりませんが、言葉に対して充分な考察と経験と技を持って、自分の表現としてやることの出来る人ならば、私は琵琶の音で、そこに寄り添っていくことが出来る。つまり自分で語るより客観性を持って言葉と対峙できるのです。

文章でも、言葉でも、そこに余白の無い表現は、まるで押し付けられているようで、とても聞いていられません。「無常」と言っても、そこに言外の大きな世界があれば、聞いている側の感性を大いに刺激してくれます。しかし発する側が薄っぺらい世界しか持っていなかったら、受けて側には何も届かない。特に感情を表す言葉、例えば「あはれ」や「悲しい」などは、個人の領域で発せられても、理解は出来ても共感は出来ません。琵琶唄ではやたらとこの手の言葉を発するのですが、いくらこぶしまわして声張り上げても、私には、そこから滔々と流れる日本文化の大きな世界は全く響いてこないのです。

表現はクラシックであろうがロックであろうが、時代とともに今に生きる人に響くように変わってゆくのに、「太刀にあはれや磯千鳥、泣くも悲しき須磨の浦」なんてコブシたっぷりにやられても、100年前の感性で止まっていては、現代の人に届くわけがない。社会とともに生きてこなかった邦楽の悲しい姿だと私は思っています。

ルーテル武蔵野教会にて。和久内明先生と

日本文化は共感の文化だと私は思っています。はっきりとものを言わない代わりに、そこにはお互いの共感がある。その共感でコミュニケーションが成り立っている。これは実社会では弊害も多々あると思いますが、芸術においては、わび・さび、余情の美など、日本特有の文化はその抽象性こそが特長であり、また人を惹きつけるのです。抽象性があるからこそ、受け手の感性を豊かに動かすことが出来るのです。

色んな表現のやり方があって良いと思いますが、自分の音楽を存分に表現できるスタイルで舞台に立ちたいですね。少なくとも、声を張り上げてろくに弾く事をしない琵琶唄は、私にとっては魅力が無いのです。

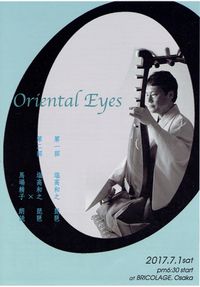

1stアルバム「Orientaleyes」

1stアルバム「Orientaleyes」

以前にも書きましたが、私は琵琶の音色に感激して琵琶弾きになったので、その原点に立ち返る時が来ているのだと思います。琵琶の音色で表現できないようでは琵琶奏者とは云えません。

何よりも琵琶の音色が第一なのです。歌手が声を第一にするように、私は琵琶の音色にこだわって、魅力のある音楽を創るのが仕事。意識が声に行ってしまって、ろくに弾けないようでは本末転倒です。

さて、これからは少しばかり時間が出来たので、琵琶を離れている時間も作ることが出来ます。何かを創り上げるには、色んなアンテナを張り巡らして、色んな人に会い、様々な事を体験して行くのが、とても重要なんですが、琵琶奏者という看板をいつも挙げていると、見えるものも見えなくなります。ただの一観客となって映画を観たり、ライブビューイングやコンサートに行くのは頭の切り替えにもなるし、作品をより素直に鑑賞出来て、多くのものを得られますね。このブログを読んでくれている方は、私がいつもぶらぶらしている姿に呆れ返っているかと思いますが、琵琶を離れている時間を作ることが出来るかどうか、こここそが音楽家としてやっていけるかどうかの一つの大きな鍵と云えるでしょう。

先日はヴァイオリニスト濱田協子さんが参加している アンサンブルステラの公演に行ってきました。今回は全員がイタリアの楽器に持ち替えて、その音色を楽し

むというちょっと面白い企画。濱田さんの弾く、ちょっとヴィオラにも近いようなダークな陰影のあるヴァイオリンの音が素敵でした。心地良かったですね。また今週は、昨年カリブ海の国々へ一緒に行ったマジシャンの石井裕さんのショウにも行く予定。その他、最近はジャズの仲間も増えましたので、これからは日々楽しくなりそうです。

私は私の音楽をやってこそ私であり続けることが出来る。勿論それはオリジナルであるからこそ仕事にもなるし、評価もしてもらえる。

これからも自分に吹き来る風の声を素直に聞いて、自分の音楽をありのままに、そして存分にやって行きたいですね。

三番町ヒロのサロンコンサートが終わりました。声も充分に戻って、気持ちよく演奏でき嬉しかったです。こういう小さな会は私の原点。琵琶奏者としての活動は、こうした小さなサロンコンサートから始まったのです。あの頃はブッキングしてくれていた方が関西の方だったので、毎月大阪や奈良、京都に行って、サロンコンサートを廻っていました。懐かしいですね。

若き日 京都御苑内にある白雲神社での演奏会

30代の頃、音楽プロデューサーのOさんによくお世話になっていました。私の顔を見れば先ず、「所作を学べ」と会う度に言われたものです。サロンコンサートを沢山するように勧めてくれたのもこの方で、その助言に従って関西でサロンコンサートを色々とやっていました。技術は勿論の事、「人間力を磨いて来い」とよく言われたものです。今思えば、あのまだ何も判っていない若き日に、そういうことを口すっぱく言ってくれる人がいたお陰で今がある、とこの年になってしみじみ思います。

こういう小さなサロンコンサートは、目つきや表情など所作が丸見えですし、演奏の合間に入れるMC一つとっても素養も何も人間そのものが全部見えてしまうので、一番怖いものでもあります。足を運んでくれた人との会話、ふれあい・・。そうした事すべてが音楽なのだ、とよく言われたものです。「魅力ある人から魅力あるある音楽が出てくるんだ」としょっちゅう説教されてました。今回のヒロサロンでは、そんな若き日のことを思い出しました。

また機会があったらやってみたいですね。

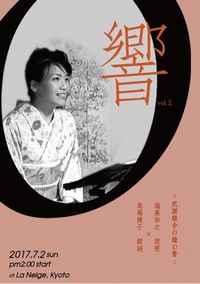

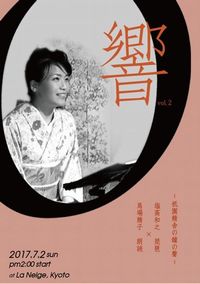

ラ・ネージュにて

ラ・ネージュにて

私はとにかく歌ではなく、琵琶の音色を聴いて欲しいのです。琵琶はこんなに魅力的な音色をしているのですから、そこを聴かせないでなんとする!!。残念な事に薩摩琵琶は歌自慢で終わっている人がほとんど。ろくに楽器の調整も出来ていない人も結構いる。実に実に嘆かわしい限りです。

とにもかくにも音色、そして楽曲!!。更に独自の個性と魅力が音楽に溢れているかどうか。琵琶楽の今後はこれにかかっていますね。お上手かどうかではないのです。

それと私個人として最近思うのは、今のスタイルのその先があるのではないかということ。例えば弾き語りなどは、従来の形にのっとったものでなく、もっと独自の形があるはずだ、という想いが常にくすぶっていますし、器楽に於いても、確かにどんどんと充実したものが出来上がってゆくのですが、もっとその先の世界があるような気がしてしょうがないのです。漠然としていて何も見えないのですが、もっと自分らしい独自の世界が待っているような気がしてならないのです。可能性としては色んな方向性があると思いますし、今はとにかく楽曲創りに専念したいと思います。

さて今週は琶樂人倶楽部、大久保ルーテル教会、横浜イギリス館と休むまもなく続いています。今年は春からずっと週に2回は大小演奏会があるというペースです。リハーサルなどもあるので、ゆっくりしている暇も無いのですが、まあ他のジャンルから見れば、これでも結構隙な方ということになるのでしょうね。ペースはともかくとして、問題はやはり中身。充実の舞台をやって行きたいです!。

まだ夏は始まったばかり!!。今年の夏は忙しくなりそうです。

関西より戻ってきました。

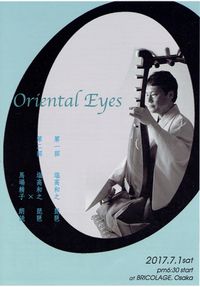

今回は大阪ブリコラージュ、京都ラ・ネージュという本当に素敵な個性溢れるサロンでの演奏会でしたが、久しぶりの再開あり、多くの方とのふれあいあり、と本当に豊かな時間を頂きました。ブリコラージュでの演奏は10数年ぶりでしたが、皆さんの元気な姿に逢えて嬉しかった!。ラ・ネージュは昨年に続いての演奏でしたが、今回はオーナーさんともじっくりと話が出来、自分の向かっている方向についても再確認出来ました。

実は今回、ブリコラージュの公演前に、ちょっと喉に不調を感じていたら、本番前には、会話もままならないほどに、ほとんど声が出ないところまで行ってしまいました。

私は子供の頃から、10年に一度位の割合で全く声が出なくなることがあります。少し声が出る様になっても、しわがれた、ほとんど高音の出ない、全く別人のような声になってしまい、周りの人が驚くのですが、今回は久しぶりにそんな時期にあたったようです。体調にはほとんど変化が無く、食欲もばっちりだけに、どうにも原因がわかりません。なんか取り憑いているのか?降りてくるのか・・・・・・・?。

ラ・ネージュにて

ラ・ネージュにて

薩摩琵琶の奏者は一般に弾き語りで演奏するので、声が全く使えない、MCすら出来ないというのは致命傷なのですが、私は器楽としての琵琶楽が一つの矜持ですので、今回はかえって器楽の面に特化した演奏会をやる、よい契機となりました。

また今回は薩摩琵琶分解型のデビューでもあり、樂琵琶と薩摩琵琶という私にとっては鉄壁の布陣だったということも幸いして、いろんなタイプの独奏曲を弾かせてもらいました。急だったので、ちょっと技術的に細かい所が弾ききれていない所もありましたが、それでも今回は心残りではなく、大きな可能性を今後に感じました。これから独奏曲のヴァリエーションも更に増やして行こうと思っています。

ラネージュ2階より舞台を眺める

私はここ数週間の鹿児島・関西のツアーから「風」を感じています。それは本当に自分が歩む道への示唆ともいえます。私はかなり多岐に渡って琵琶の活動をしている方だと思いますが、とにかく云えることは、自分にとって自分らしい表現活動をするには、自分のやり方でやる、ということです。音楽そのものは勿論のこと、マネージメントも何も自分のスタイルで貫く。その上で色んなものに対応してゆく。あらためてそこが大事なんだと、風が教えてくれました。

周りから見れば、「あいつはやりたい放題好き勝手にやっている」というのが私への評価だと思いますが、私はもっともっと更に自分らしくありたいと思います。

鹿児島での地元の方々とのセッションでは、純粋な音楽への取り組みという事ついて考えさせられました。関西のツアーでは声を使えない事で、かえって自分の行くべき道がはっきりとしました。両方から多くの風を受け、一つのステップを上がったように感じています。そしてまた今後への課題も見えてきました。

まだまだ私がやる音楽がある。ここまで来たからこそ、見え始めた世界がある。

これからが楽しみなのです!!

和楽器ランキング

梅雨の時期は弦楽器にとって最悪の時期なのですが、とにかくこの時期は本当に忙しく飛び回っています。

鹿児島に続き今日から大阪・京都の演奏会に行くのですが、皆様の協力もあり、薩摩琵琶と樂琵琶の両方を聞かせることが出来るのが嬉しい進化です。分解型のデビューなのです!!

今年の暮れから年明けに向けて薩摩琵琶のCDを作ろうと思っています。タイトルは「沙羅双樹Ⅲ」にする予定です。器楽としての薩摩琵琶と、弾き語りという従来からの形とモダンスタイルという両面を出していこうと思っていますが、弾き語りに関しては、まだ従来の節を乗り越えるところまでは至ってないので、現時点での私のスタイルを入れたいと思います。

私もいい年になってきたので、そろそろ一つ目標を決めて、自分のスタイルを示したいと思っています。作品・技術・活動など一番良い所に持っていけるように、目標となる地点を定めて、そこに向かって行くつもりです。その為にも、自分に合うものを選び、合わないものはなるべく避けて、自分の納得するものをやっていきたいです。

私もいい年になってきたので、そろそろ一つ目標を決めて、自分のスタイルを示したいと思っています。作品・技術・活動など一番良い所に持っていけるように、目標となる地点を定めて、そこに向かって行くつもりです。その為にも、自分に合うものを選び、合わないものはなるべく避けて、自分の納得するものをやっていきたいです。

色んなお話を頂いたり、お仕事も様々させてもらっているのですが、そこに甘えることなく、地道に我が道を進んでいかないと、目標から逸れてしまいます。ポジティブに関われる仕事にどんどん特化して目標を目指して行きたいですね。

実は先日、ここ数年関わっていた会から抜けました。この会でやっていた内容は、私には大変興味のあるものであり、意義のある仕事でしたので、それなりにがんばっていましたが、なかなかか判ってもらえない部分があり、今後ストレスになることは判りきっていたので、自分のこれからを考えると離れるしかないと判断しました。内容が興味深いものだっただけに残念でしたね。

まあ何事も順調という訳には行きませんので、自分の目標に向かってネガティブな要素のあるものは、なるべく避けてやって行くしかありません。今思えば、こういう難しい状況があったからこそ、かえって見えてきたものもあり、自分の行くべき道が更にはっきりしたとも思えます。やはりプロとして生きている人間は、アマチュアと組んではいけないということです。まだまだ修行が足りません。良い勉強をさせて頂きました。

とにかく日々喧騒波騒の中に在っても、自分の道をしっかりと歩んで行く。これに尽きます。今後も淡々とやってまいります。

三倍音ライブ 田中黎山氏・灰野敬二氏と

琵琶は三味線やお筝のように組織も無いし、マーケットも無いので、仕事は自分で開拓して行くしかありません。昔から言っていますが、琵琶を生業にするということはベンチャービジネスを立ち上げるのと同じですね。作品制作、運営、経営、広報etc.何から何まで自分でやっていくしかありません。

また個人芸ですので、一人で舞台を張れない人は生業にはして行けませんね。つまりはソリストとして生きてということです。サイドメンとして生きてゆくのは琵琶の場合、楽器の特性などを考えるとほとんど可能性が無いのです。まあ演歌歌手のバックバンドで弾く程度でしょうか(私には死んでも出来ない仕事ですが)。

つまり自分独自の主張を持って、それに評価を頂いてゆくのは、なかなか道が狭く難しいというのが琵琶奏者としての現実です。私は活動の最初から、全ての仕事で私が作曲したものをやらせてもらっているので、本当に幸せな事だと思っていますが、それでも上記の会の様にろくに評価してもらえないという現実もあります。

邦楽の若手の中にも良い演奏をする人が出てきたように思いますが、生業としてゆけるかどうか、そればかりはその人の音楽力と人間力にかかっています。楽器や歌が上手かどうかという事ではありません。琵琶は珍しい楽器であるというのもある意味幸いしていますが、「珍しい」や「渋い」などというものに寄りかかっていたら、次がありません。それは音楽を聴いてもらっているわけではないからです。初めて聴く人に圧倒的な印象を与え、虜にする位でないと・・・。それが琵琶奏者という仕事なのです。

さて愚痴をつぶやいている間もなく今日はもうこれから関西へと向かいます。前回もお知らせした。大阪ブリコラージュ、京都ラ・ネージュでのサロンコンサートです。

是非是非お越し下さいませ!!

先日鹿児島ツアーをやってきました。

今回は着いた時から帰る時まで、ずっと雨。すごい湿気でしたが、かえって温泉が気持ちよかったです。

あまり自分では写真を撮らなかったので、送られてきたら改めてUPしますが、今回は石田一志先生も駆けつけてくれて、素晴らしい時間を頂きました。

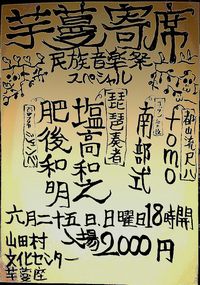

今回のツアーは、私が以前教えていた生徒 肥後和明君が鹿児島在住ということで、そこから話が繋がりました。肥後君の同級生で、地元にてサウンドエンジニア&ラジオパーソナリティーをやっている山之内隆弘さんという方がいて、そこからの御紹介&ブッキングでやらせていただいた次第です。縁は異なものですね。音楽は勿論のこと、石田先生や肥後君と温泉に浸かり、地元の音楽家達ともゆっくりじっくり話をすることが出来、大変有意義なツアーとなりました。

寺原さん

寺原さん

初日はホールでの公演だったのですが、次ぎの日の山田村文化センター芋蔓座でのライブが面白かった!!。元々農協があった建物を改造したスペースで、現在は、寺原仁太さんという方が管理し、ここを拠点に活動していて、地元の文化を発信し、アーティストが集う場所となっています。寺原さんは奄美とも縁が深いそうで、奄美のお話も色々と聞かせていただきました。ライブには彼を慕う個性的なミュージシャンが集ってくれて、久しぶりに体中でライブを楽しませていただきました。

先ずは、仁太さんの口上とゴッタン弾き語りに、ライブをブッキングしてくれた山之内さんの太鼓が加わった「南部式」の演奏を皮切りに、尺八独奏のTOMOさん、肥後君のアフリカ音楽と続きました。皆さんかなりレベルが高く、独自の世界をしっかりと持っていて感激しきり!!。私はトリだったのですが、最後の曲では肥後君とTOMOさんに入ってもらって「塔里木旋回舞曲」を賑々しく演奏することが出来、本当に楽しんで音楽をやらせてもらいました。気持ちよかった~~~!!

普段はどうしてもかしこまった演奏が多いので、こうして純粋に音楽をやる方々と盛り上がるのは、本当に刺激になります。このライブから得たものは大きいですね。

今回は、ちょっと空き時間もありましたので、市内を観光。世界一郷水車という大きな水車を見て、藺牟田池~熊襲洞穴を回ってきました。

熊襲洞穴内部 右は写真を撮る石田先生

現在、洞穴内には現代アート作品が描かれていますが、この原色の色彩感が、かえって熊襲の実在した時代のエネルギーを思わせます。ここに「物で栄えて、心で滅ぶ」という言葉が書かれていました。これはこの洞穴を管理している方が熊襲の紹介を書いたものでしたが、その内容は現代人に是非読んでいただきたい様な大変気骨ある文章でした。一緒に行った石田先生も感心していました。

東京に居ると「しのぎを削る」という状態になりやすい。純粋に音楽に向き合っているつもりでも、あまりにその周りにまとわり付くものが多く、知らないうちに自分の中で意味の無いプライドなどが出てきて、音楽以外のところで戦ってしまうのです。まあそれら波騒をクリアしてこそプロというものですが、今回知り合ったミュージシャンの方々は皆、純粋に音楽に向き合っていました。レベルも高く夫々に独自の世界観があり、音楽と人生が一致していたのが印象深かったです。

若き日

「物で栄えて、心で滅ぶ」という言葉を前にして、いつもの自分の音楽との関わりが照らされるような気がしました。自分は音楽に純粋に向き合っているだろうか?。自分がやるべきものを素直

にやるだけでいいのに、余計なものを抱え込んで、忙しく活動して回っている自分に酔ってはいないか?。音楽以外の面で納得したような気持ちになっていないだろうか?。本来栄えるべきは心であって、それ以外の周りの物やお金や名誉・肩書きではないはず。俗にまみれ、本来の音楽を愛する心を失ってはいないだろうか。愛を語り届ける気持ちを見失ってはいないだろうか・・・・・。

さて今週末は、朗読の馬場精子さんと二人で土曜日に大阪ブリコラージュ、日曜日は京都のラ・ネージュでのサロンコンサートです。

ブリコラージュはもう10年以上前に演奏したサロンで、とても想い出深い場所。実に楽しみです。分解型の新相棒のお披露目もしてきます。そして昨年に続き演奏するラネージュさんも、明るい日差しを感じる素敵な空間です。関西方面の方、是非お越し下さいませ。詳細はHPをご覧ください。

塩高和之オフィシャルサイト http://biwa-shiotaka.com/

今回は純粋に音楽に立ち向かう若者を見ながら、大いに考え、そして刺激をもらった旅となりました。

「方丈記」公演伊藤哲哉さんの語りとともに

「方丈記」公演伊藤哲哉さんの語りとともに

1stアルバム「Orientaleyes」

1stアルバム「Orientaleyes」

私もいい年になってきたので、そろそろ一つ目標を決めて、自分のスタイルを示したいと思っています。作品・技術・活動など一番良い所に持っていけるように、目標となる地点を定めて、そこに向かって行くつもりです。その為にも、自分に合うものを選び、合わないものはなるべく避けて、自分の納得するものをやっていきたいです。

私もいい年になってきたので、そろそろ一つ目標を決めて、自分のスタイルを示したいと思っています。作品・技術・活動など一番良い所に持っていけるように、目標となる地点を定めて、そこに向かって行くつもりです。その為にも、自分に合うものを選び、合わないものはなるべく避けて、自分の納得するものをやっていきたいです。