何だか急に気温が上がって、梅の花も一気に咲いていますね。

今年はアルバムのリリースも一段落して、また次の作品に取り組んでいるところなので、梅花を観て回るのは良い気分転換になり、新たな発想も浮かんで来ます。

春の兆しが見えて来る時期というのは、勿論様々な想い出も出て来ます。そしてその陽射しの中に居ると、抱かれるような何とも言えない幸福感を感じられますね。

この「春陽」という作品は、そんな春の陽差しを感じた時に降りて来たメロディーを曲にしました。そして不思議な事に、春の日差しを想う時には、私は桜よりも梅の花が目に浮かびます。まだ寒い時期に派手な主張もせずに密やかに咲く姿には、色んなものが静かに浄化されて行くような風情を感じるのです。そんな古より日本の風土に育まれた感性を梅花は見せてくれているような気がしてならないのです。

現代は何でも主張して自分を意見を通そうとします。声高に攻撃するかの如く、相手を屈服させるまで主張を繰りかえします。世の中には戦うべき時期もありますが、常に周りと戦っているような状態が日常になっている姿は、自然と調和して生きて来た日本の感性とは思えません。

大体私は人が争っているのを見たくないので、スポーツも一切見ません。私からするとオリンピックもサッカーも戦争をしているようにしか見えません。世の中には何かと戦う事でエネルギーをチャージしているような人が多いですが、常に自分を追い込んである種の飢餓状態にして対決姿勢でいるような人も見ていられないし、人より優位に立とうとし人を出し抜いて勝ち負けで生きているような、常に戦う気質の方とはお付き合いできませんね。

かつての吉野梅郷

かつての吉野梅郷

そんな雰囲気の世の中にあって、梅花こそは唯一残された楽園なのかもしれません。音楽にも密やかさはどんどん無くなって行ってますね。音の洪水みたいで、こちらの感性が入り込む余地が感じられる音楽はショウビジネスの中には少ないですね。エネルギーも感じるし、言いたい事も判るけれども、受け手の心の中で広がって行く時間や空間が、あまりにも少ないと感じるのは私だけでしょうか。ポップスでこんな風に歌詞が沁み込むように感じられる歌は最近聞かないですね。

中村 中 / 友達の詩

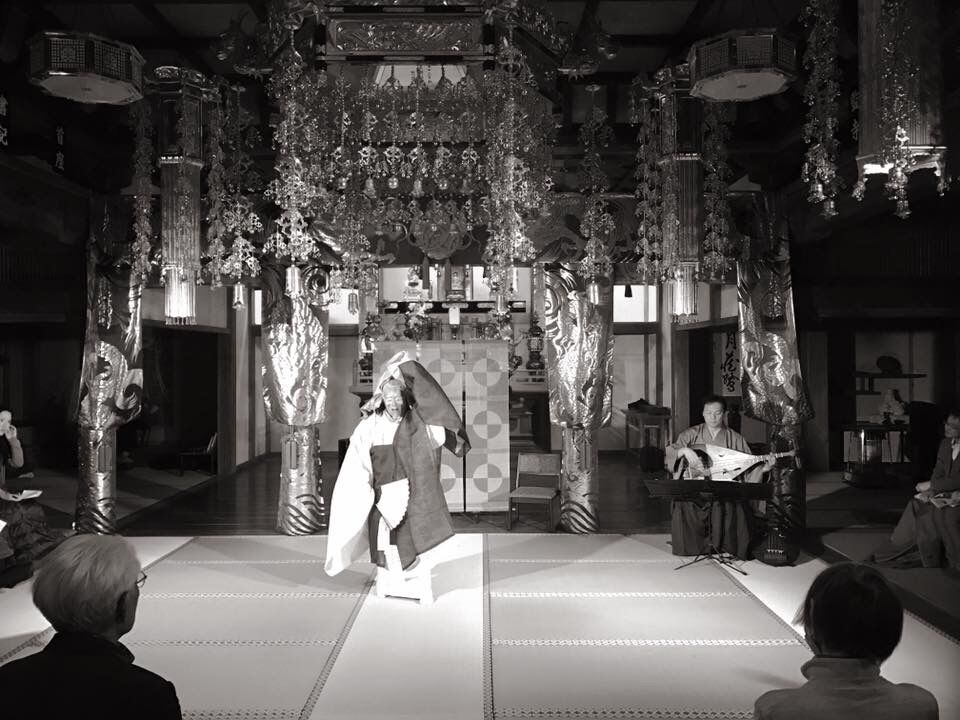

そんな春の風情を感じる中、先日は韓国舞踊のペ・ジヨン先生主催の会に行ってきました。元々2020年に練馬文化センターで行われた「輪五の舞」という各国の民族舞踊の方々が集う舞踊会において、拙作の「Sirocco」で作品を創ってもらったのが最初のきっかけで、その後シアターXでの「生命の樹」という舞踊の会では花柳面先生、ジヨン先生、そしてフルートの久保順さんと私とで「鐘」という作品を創り、それ以来、お付き合いを頂いています。

今回は韓国の古典舞踊「サルプリ・チェム」が本当に圧巻でした。淡々とした踊りなのですが、静寂感の中に何か様々な事を乗り越えてきたような芯の強さも感じられ、色んなものが想起されるよな、魅入ってしまう美しさがありました。その姿は体幹の軸が通って動きに一切の無駄がなく、正に一流の踊り手の凄味を感じました。

ジヨン先生は古典だけでなく創作にも力を入れていまして、その姿勢は正に私が標榜する「創造と継承」そのもの。普段はとても気さくなお人柄ですが、舞台では、筋の通った揺るぎない凛とした風情を感じながらも、決して派手派手しいものではなく、密やかでしなやかで、正に梅花のような舞姿なのです。

こんな風情を持ったアーティストがもっと活躍できるようになると良いですね。派手な賑やかしのパフォ-マンスばかりでなく、じっくりと鑑賞出来る作品を創り出すアーティストは国内外問わず沢山居るのですが、なかなか活躍の場が少ないのが現状です。直ぐお金になるような「売れる」ものばかりが蔓延って、若いアーティストも「売れる、有名」という目の前の事に流されて、そういうものにすり寄って行ってしまうのは残念でなりません。

深大寺植物園

今このような時代だからこそ、梅花のようなアーティストを応援したいですね。

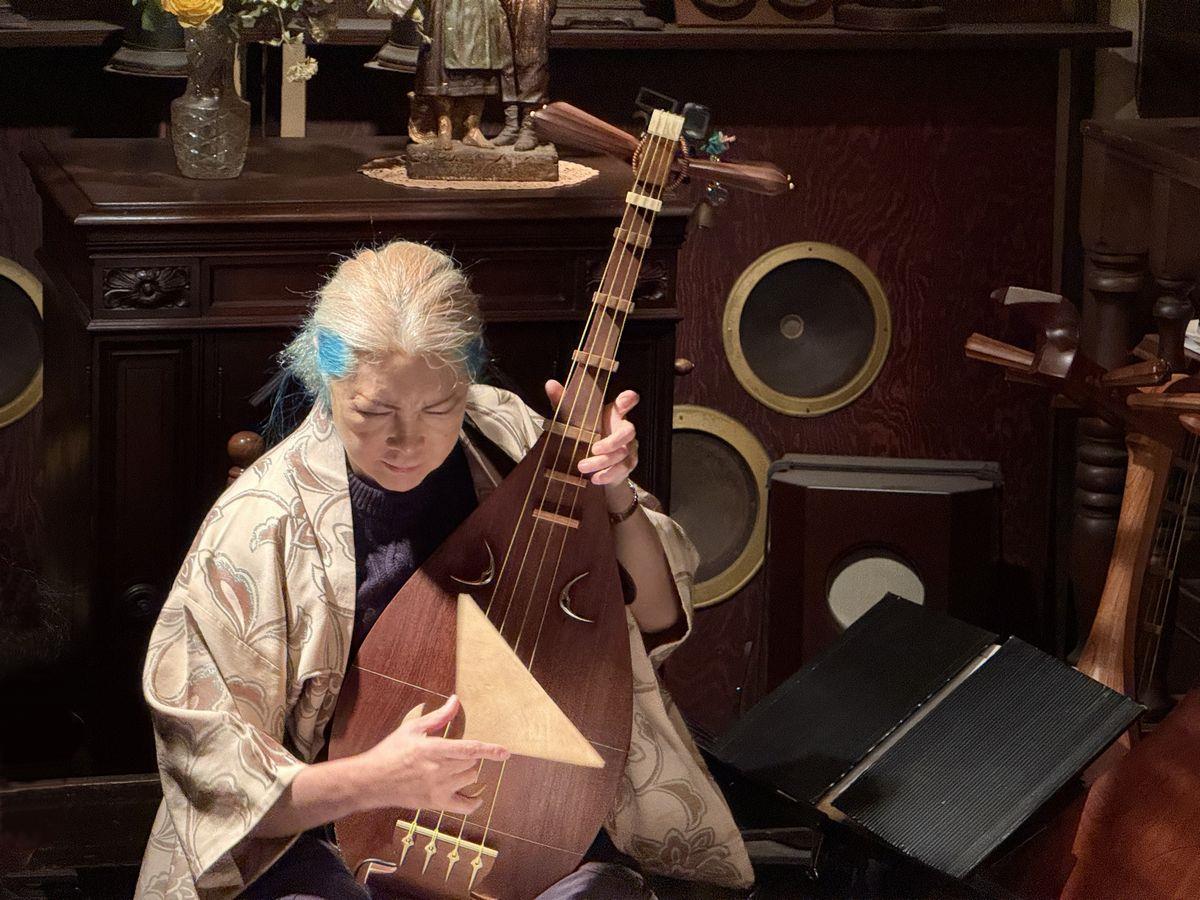

10thアルバムのリリースも一段落ついて、確定申告も終わり、日々が落ち着いてきました。琵琶樂人倶楽部も毎月様々なジャンルの方々が沢山集まって来ていて、アートサロンのような感じになって本当に有難い限り。とにかく琵琶オタクの集まりにだけはしたくなかったので、発足当初から狙った通りになって来ているのが嬉しいですね。

2025年現在のフルセット

今回のアルバムで今の自分の音楽は一つの形を成したと実感しているので、そろそろ次の段階へと進む時期に入った感じがしています。私の仕事はやはり琵琶曲の創作ですね。先日、敦盛や経正を作詞してくれた森田亨先生が、新作の詞を持ってきてくれましたので、さっそく取り掛かろうと思います。これからは弾き語りではなく歌手や語り手に声を担当してもらうことを前提に書く予定です。今回のアルバムで「Voices」も発表出来たので、今後は琵琶奏者と歌い手という組み合わせで演奏できる曲をどんどんと創って行こうと思っています。

これ迄の私の活動は、弾き語りという固定概念を一度崩し、本当の琵琶樂の核となるものをもう一度再確認する、いわばダダイズムともいうべきものでした。これからは次の段階へ移行し、作品へと昇華する時代だと思っています。ダダの後にシュールレアリスムが来て、また次の時代へと繋がっていったように、琵琶樂が豊かに発展する方向に持っていけたら嬉しいです。私は最初に就いた師匠 高田栄水先生から「永田錦心は薩摩琵琶を芸術音楽にしたのだ」といつも聞かされてきましたが、私もこれまでやって来て確かにそうだと確信しています。自分が永田錦心のように出来るかどうかは別として、その志だけは自分なりに受け継ごうと思っています。

上左:人形町楽琵会にて、フルートの久保順さん、笙のジョーシュー・ジポーリン君と

上右:キッドアイラックアートホールにて、尺八の田中黎山君、Perの灰野敬二さんと

下中央:福島安洞院にて、詩人の和合亮一さんと

私はとにかく色んな形態で舞台をやります。組むメンバーも様々ですが、どんな舞台でも総ての曲を私が作曲します。普段から作曲するにあたり「こういう舞台の何曲目にやる曲」みたいな感じで、本番を想定して作曲するので、今考えている歌曲も秋頃には演奏会として実現したいと思っています。また時間を見つけてはこれまで創った作品の譜面を見直して、細かな所を何度も書き直したりしてブラッシュアップをしているので、舞台の形も年々自分が想う形になって来ています。これからも充実した形でやって行きたいですね。

作品はヴァージョン違いのものも含めるともう70曲以上の楽曲が出来ていて、今回の10thアルバム「AYU NO KAZE」をリリースした事で、私の作品群はメインの前衛作品から弾き語り迄、とてもバランスが良く整ってきました。特に以下の「凍れる月~第二章 ヴァイオリンと琵琶の為の」は、ずっと構想を練っていたスタイルの作品で、私にとっては次へのきっかけとなるスタイルを持った曲だと思っています。これからは静かな前衛作品にも取り組みたいと思っています。

最近は暇に任せて、今迄読んだ本を読み返し、音楽も色々と聴き返しているのですが、それまで見えなかったものが入ってきますね。音楽はやはり常に私に刺激を与えてくれるものなので、聴く度に色々と感じる所があります。以前は漠然と格好いい位に思っていたものが、今聴くと鮮明なまでにその音の生命感を感じられる事が多いです。コロナ禍の頃はマイルスの後期作品等をよく聴いていて、今頃やっと何か理解が追いついたように感じました。

私は何事にも人の何倍も時間がかかるので、じっくりと時間をかけて、時に寝かせてほったらかしにして、改めてまた取り組んだりしながらやる位がちょうど良いよいのです。本も音楽もじっくりと時間をかけて何度も接する事がとても多いです。だから同じ曲が、その時々で全然違った印象で聴こえて来るなんてのは、子供の頃からしょっちゅうです。そしてそういう感動が積み重なってまた新たな創作へと心が向かって行きます。こんな事をもう何十年も繰り返しているのですが、こうやって自分のペースで新たな作品に取り組んでいると、自分が次の流れに向かって行っているという実感が湧き上がって来て、これが人生の喜びなんだな、といつも思います。そしてこの感動と発見が、私をこれ迄生かしてくれた原動力だと実感するようになりました。

私は人から見るといつもぶらぶらしているように見えるのだと思いますが、昼間からごろごろしたり、散歩したり、時に仲間と管巻きながら何かいい感じのアイデアを思いついたり、ふと浮かんできたメロディーなど書き留めたりしているのが、私にとってぶらぶらしている状態で、これが私の基本姿勢ですね。これからの季節は梅や桜を見て回りながら、また何か浮かんでくるものがあるじゃないかと期待しています。

逆に演奏会で飛び回って自分の曲を演奏していても、何も創り出せないでいると、何だか煮詰まってしまいます。常にその時の自分の最新を舞台で表現し、それを聴いてもらいたいので、何をしても何か創っている、湧き上がって来るのが気持ち良いのです。だから技を切り売りしてショウビジネス舞台のバックバンドで弾くなんてのは私には考えられません。そういうお仕事を今まで2.3度やったことはありますが、私にはまったく向かないし、そういう「お仕事」を嬉々としてやっている人とは正反対のタイプです。

人よりかなりのんびりと動くので、他人から見ると何をやっているのか判らないのだと思いますが、自分のペースで何か創っているのが一番しっくり来ます。多分画家や作家の感覚に近いのでしょう。

とにもかくにも流れを感じ、それに身を任せて生きている時が一番調子が良いので、無理をする事も、のんびりする事も、流れの中に居る限り変な不安はないです。若かりし頃には上がったり下がったり本当に色んな時期がありました。それもまたそういう流れや導きだったのでしょう。どんな状況であれ自分の身の周りのものと時間をかけて接し、自分と向き合い、何かを創り出す流れを感じているのが一番安定しています。いつも導かれているという感覚ですね。この性質のお陰で、曲を創り、活動も様々なジャンル方々の舞台で琵琶を弾いてこれたと思っています。琵琶のサワリの調整もこうした中で、自分に一番気持ちの良い音色を求めていたら自分なりに出来るようになって行ったのです。

グルジア(現ジョージア)ルスタベリ大劇場にて ツアーメンバースタッフと 2009年

さて今年もどんな流れが私を導いてくれるのでしょうか。自分で切り開く事もとても大事ですが、自分を導く大いなる力を感じる事の出来ない人は、こじんまりとした独りよがりの自己満足で終わってしまうように思います。そして自分を導く流れに身を任せるには、その姿勢も大事ですが、それに乗る勇気も必要なのです。これが判らないと次の流れも感じられません。

また新作が生まれ出てくるのが楽しみです。

北国は大変な大雪だそうですが、東京はやっと冬らしくなって来たという感じ。何だか冬のあのきりりとした雰囲気が感じられません。革のコートも出番がないです。

先日の稲生座ライブと第204回琵琶樂人倶楽部は満杯のお客さんで、気持ち良く演奏出来ました。久しぶりのライブハウスも何か昔に戻ったみたいで気分もぐっと上がり、琵琶樂人倶楽部の方も初めてのお客様が多く良い刺激になりました。

稲生座ライブにて 玉置ひかり(笛)さんと

琵琶樂人倶楽部にて 伊藤哲哉(俳優)と

私は相変わらず夢を毎日見ます。最近では夢の中で会う約束をしていて、待ち合わせしてるような夢をみると、目が覚めてからもその夢が現実の事のように思えて、思はず予定表をチェックしたりして、何だか何処までが夢でどこからが現実なのか境界があいまいになって来ています。

夢には色んな人が出てくるのですが、何年も逢っていない人が夢に出てきたと思ったら、朝起きてみるとその人からメールが来ていたなんて事もあります。もうこうなると荘子ではないですが、寝ている時間と起きている時間、どっちが現実なのか判りません。実は夢も現実もずっと連続しているのかもしれませんね。

夢には自分がその時々で持っている願望や抱えている心理が投影される事が多いとは思うのですが、そう判断できる夢の他に、どうにも判断がつかない荒唐無稽なシュールな夢もかなりの頻度で見ます。きっと自分の中の深層心理の奥に何かその元となるものが何かあるんでしょうね。多分普段の生活で気が付かない内に心の奥底にも様々な感情が眠っていて、また多くの情報を視覚聴覚嗅覚等、各器官が受け取っていて、それらが脳の中に蓄積されているのでしょう。ただ私はそれだけではない何かを感じています。ちょっとスピリチュアルな感じにはなるのですが、自分では自覚せずに受け継いでいるものが何かあり、また何か外部からのスピリチュアルな刺激が夢を創り出しているように思うのです。前世の記憶というような言い方もあると思いますが、何かがあるように思えて仕方がないのです。だから目が覚めている現実世界を基本として生きている自分の感覚で測ると、夢は奇妙な驚くようなものとし感じられるのだと思います。夢は外からの刺激で自分の中に在るものが増幅されているようで、その増幅っぷりがなかなか興味深いです。

俳優の伊藤哲哉さん、コントラバスの故 水野俊介さんと ルーテルむさしの教会にて。方丈記上演中

まあ音楽というのは、多かれ少なかれ夢の時間の中に誘うものです。演奏会などは正に夢の時間への誘いですね。私にとって音楽は現実世界のもっと先の世界を描くものであり、音楽を演奏したり創っている時は、現実社会から飛び越えた所に自分が居ると言っても良いかと思います。そしてまた現実を超えた世界を見せることが音楽家の仕事だとも思っています。譜面の先にどんな世界を描けるのか。演奏家の腕の見せ所です。だから間違えずに上手に演奏する事を念頭にしているようなものや、日常の事をつぶやいているような音楽にはあまり魅力を感じません。

古典と言われる芸能、例えば平曲や能、短歌、俳句、華道も茶道も、人間の世界にありながらも、その先にあるもっと大いなるものにつながって、個人の短い人生ではとても掴みきれないほどの大きな世界を感じさせてくれる。私が聴いて来た音楽は、クラシックであれジャズであれ、どれもこの一点が共通しているのです。

私がこんな風に音楽に接しているせいか、音楽や芸術から受ける多くのものが、夢という形で出て来て、それがまた音楽を創り出し、現実と夢の世界が循環しているような感じがするのです。

Photo 新藤義久

10thアルバム「AYU NO KAZE」はお陰様で大変好評です。私としても良い内容になったと思っています。こうした楽曲も全て私にとっては身の内から出たものでありながら、現世を超えた世界であり、それぞれの曲にはその曲特有の色や情景が一つ一つにあります。それは現実の風景でもなく、言葉でも容易には説明できませんが、日々夢の中を彷徨うからこそ発想が湧いてくるのだと思っています。一時期瞑想にも取り組んだことがあるのですが、日々の生活の中で、何かをきっかけに心が広がって行く事も良くありますね。

その何かは「風」です。チベット仏教では「風の瞑想」なんてことが言われますが、私にとって風こそ、現世を超えた世界へと誘ってくれる媒介者なのです。こうした媒介となるものがあると感性が飛翔し易いと思います。風は常にパートナーのように我が身に寄り添って包んでくれます。その風を感じる時には匂いや、情景などが何とも言えないような雰囲気が浮かび上がってきます。感じるとしか言いようがないですが、その風を感じ、抱かれている時には、時間を超え空間を超え、時に古い記憶に辿り着いたりして、超現実(妄想とも言える)が見えて来るのです。私の作品の曲名に「風」や「月」が多いのは、そこから見えて来る情景や色を曲にしているからです。そんなものが夢となって出てきて、またそれが音楽となって形を表して私の中を行き来しているのかもしれません。もう夢遊病者と紙一重状態ですが、もっともっと色んな風を感じ、夢の中を縦横無尽に歩き回りたいですね。

風に誘われ、夢の世界を彷徨い、音楽を創り演奏する。最高の人生だと思っています。さて今夜も管巻いてないで早く寝よう。

相変わらず世の中は激動していますね。この変化に日本はついて行けるのでしょうか。そして世界はどうなって行くのでしょうか。

アゼルバイジャン バクー国立音楽院ガラ・ガラエフホールにてレクチャーコンサート2009年

アゼルバイジャン バクー国立音楽院ガラ・ガラエフホールにてレクチャーコンサート2009年

10thアルバムはお陰様で再生数も上がって好評です。毎回アルバムを出すと「どうやって作曲するんですか」と聞かれるんですが、これはなかなか答えが難しいですね。洋楽の和音やスケールを勉強するのも有効ですが、そんなものは日本の音楽でもないし、西洋音楽は世界の音楽の中の一部分でしかなく、ドレミが通用するのは、実はこの地球のごく一部なのです。インドでもアラブでもアフリカでもドレミなんてものはありません。欧米が経済や軍事力を背景に「欧米こそ世界のスタンダードである」とジャイアンみたいに強引に押し付けて回って、日本人は明治の開国以降それに洗脳されているだけですので、洋楽の中で作曲している内はこの風土の音楽は響かないと私は思っています。逆に現代の日本で日本音楽以外を排除するのも、世界がつながっている今のこの時代にあって不自然だと思います。私はこの風土で生まれ育ったので、まず基本は日本文化があって、その土台の上に色んな音楽のエッセンスが乗っかっているという感じですね。世界の音楽は実に多様で魅力的です。ドレミの音楽しか聴かないなんて人生の半分どころか8割9割の楽しみに目をつむっているのと同じだと思いますね。私は中央アジアやアラブ圏の音楽なんか好きで、今でもよく聴きます。要は自分の土台が何なのかを認識している事が一番大事じゃないでしょうか。

じゃあ、音楽はどうやって創って、その源泉はどこにあるのかといえば、それは日常を生きる事が作曲と同じ事で、日々の生活中に音楽の源泉が在るとしか言いようがありません。梅や桜をのんびりと眺めたり、誰かとコーヒーを飲んだりご飯食べたり、そんなことが最後には作品に集約されて行くのです。洋楽の作曲理論でもなければ演奏技術でもない。そういう事もツールとしては多少必要ですが、音楽を生み出すのはそこではありません。勉強して練習してできたものは技芸でしかないし、それはもうすでにあるものの焼き直しでしかない。それより桜を見てふと口ずさむ節や、春の野に溢れかえる多様な色彩、香り、風、それらから甦る記憶、そんなものの中に身も心も浸り、湧き上がるドラマを空想して、心も柔らかく豊かに広がって俗世から上昇していくことの方が音楽に直結します。自分の中に在るものがこうした自然とのふれあいで何倍にも大きく膨らみ、新たなものもそこから生まれ出て来るという感じでしょうか。

日本には奈良平安時代から続く和歌があり、それを今でも感じることが出来るのです。古代の日本に想いを馳せ、当時の人がどんなふうにこの桜を見て感じていたか、そんなことを考えるだけでも心は大きく羽ばたいて行きます。そして空想に浸るだけでなく、現代日本の中にまた新たな美しさを見出して、それを歌に音楽にするなんて最高じゃないですか。日本以外の国では出来ない事ですよ。それだけ日本の文化と歴史は深いのです。

福島の安洞院にて 能の津村禮次郎先生と

大体音楽にルールはないのです。ドミソの和音にFを入れたら間違いなんて事は、校則で「髪が耳にかかってはいけない」と考えているようなもの。バッハは素晴らしいですが、バッハのルールが世の総てではないし、ましてや日本の風土に生まれ育った音楽家が西洋のルールに従って縛られていること自体変でしょ。日本には竹に穴を開けただけで魅力ある音を出す楽器もあれば、石のくぼみに息を吹きかけるだけで強烈なパワーを発する笛もある。そういうものが今でも現役で活躍出来ているのが日本音楽です。数値的に何でも構築して作ろうとする西洋のものとは真逆を行くのが日本の感性であり、最高の魅力です。尺八でドレミが出ない等と言っているのが馬鹿らしく思えませんか。日本人はブリコラして音楽を創る天才ですよ。

「野生の思考」という本が60年代に出ましたが、西洋第一主義なんてものは今や幻想であり、もうそんな時代は既に終わっているのです。現代日本人は未だにそれに洗脳されて、自らの素晴らしさを見失っているいるのです。自分軸で考えるなんて言いながら安手のアンビエント音楽で瞑想して、しっかりドレミに洗脳されている。竹林を吹き渡る風音にこそ心を浄化する力があり、日本人はそれを感じ取る感性を受け継いでいるはずなのに、そういう身の内にあるパワーには関心を向けない。これだけ豊かな風土と文化を持っている世界でも稀な国に生を受けながら、そこから生まれて来た文化や歴史には目もやらず、舶来文化を信奉し西洋ルールにしがみついて、それが全てだ基本だと思い込む。これを「自由からの逃走」と言わずして何というのでしょうか。

私は10代の頃から食べるのも忘れる位夢中になってジャズ一色の生活をしていました。20歳の頃からそれでお仕事をやり出してみて、先ずは音楽が消費されて行くショウビジネスの在り方に違和感を感じ、またリズムや和音のルールに縛られている自分を感じ、20代はずっと試行錯誤の毎日でした。作曲の石井紘美先生に琵琶を勧められて琵琶に辿り着きましたが、今思えば、要はギターのテクニックと知識を一度捨てて、常識や偏見などの鎧を脱ぎ捨て、自分自身になりきってみろという事だったと思います。

私は10代の頃から食べるのも忘れる位夢中になってジャズ一色の生活をしていました。20歳の頃からそれでお仕事をやり出してみて、先ずは音楽が消費されて行くショウビジネスの在り方に違和感を感じ、またリズムや和音のルールに縛られている自分を感じ、20代はずっと試行錯誤の毎日でした。作曲の石井紘美先生に琵琶を勧められて琵琶に辿り着きましたが、今思えば、要はギターのテクニックと知識を一度捨てて、常識や偏見などの鎧を脱ぎ捨て、自分自身になりきってみろという事だったと思います。

小学生の頃から毎日弾いて自分の分身と思っていたギターを手放したらどんな音楽が残るのか。見当も付きませんでしたが、とにかく足を踏み出してみました。そうして琵琶弾きとして1stアルバムの「Oriental Eyes」が出来上がりました。今聴くと現代音楽とフリージャズとプログレがミックスしたような世界だと感じます。そして先月リリースした「AYU NO KAZE」も全く同じ。今更ながらに自分の音楽を再確認しました。土台は日本にありながら、そこに現代特有のあらゆるものが入り込んできている現状が、私というフィルターを通して表現できたかなと思っています。

しかし周りを見渡してみたら「これはダメ」「これは違う」等々、まるで校則みたいなルールを押し付ける方々が居る事に気が付きました。ジャイアンの腰巾着のスネ夫みたいなもんだなと思っていましたが、まあ情けないというか、琵琶が絶滅危惧種だと言われる理由が分かった気がしました。人間はつくづく弱い生き物だなと感じましたね。

皆、日々の現実を生きて行くのは大変ではありますが、せめて音楽を聴く時、作曲する時は、自分が囚われている事から解放されていたいですね。芸術に接し携わるという事は俗世間を離れ、自分を何物にも囚われない素直な状態にする最高の時間を持つという事です。そこに規制は要らない。音楽をやっていると皆、立派で、有名で、上手でありたいと思うかもしれませんが、それこそが囚われの最たるものです。そんなものは過去の人間が作り出した幻想でしかないのです。自分が自分で居られる事が出来るのが音楽との時間です。

春の野に出て、まだ肌寒い中ひっそりと咲く梅花に恋をしよう。桜の木の下で酌み交わす酒に酔いしれて歌を歌おう。その時間がそのまま音楽に成るのです。

さて明日は、尼理愛子さんのライブにお邪魔して、笛の玉置ひかりさんと演奏してきます。

2月3日(月)

場所:高円寺稲生座

時間:19時30分開演 第一部 塩高・玉置 第二部 尼理・吉岡(尺八)

料金:1650円+ワンドリンク

音楽を創ろう!。

お陰様で10thアルバム「AYU NO KAZE」は大変好評を頂いております。自画自賛ではありますが、等身大の今の私の世界を表現出来たように思っています。iTunes、Apple music、レコチョク等々、配信各社でお聴きいただけます。Youtube musicでも聴けますが、Youtubeプレミアムに加入していないと途中で広告が唐突に入ってしまうようですのでご注意ください。

私は20代から自分の想う音楽を創りたいと思ってやって来ましたが、なかなか具現化しませんでした。そんな中でやっと自分の相方となる琵琶に出逢い、30代に入り少しづつ自分の音楽を世に出すことが出来るようになりました。私は何事に於いても人より随分と時間がかかってしまうのですが、自分が想う所をこの年迄、淡々と自分のペースでやって行く事が出来、こうしてまた自分の音楽を世に出すことが出来、本当に嬉しく思っています。

私は自分の世界を表現して行くのが音楽活動だと思っていますので、自分で作曲し、演奏会を企画して演奏し、アルバムを創り、お仕事も色々と頂きながらやってます。いわゆる流派などで琵琶を弾いている方とは随分違う感覚だと思いますし、またショウビジネスの音楽でもないので細々としたものですが、これが私のスタイルであり、音楽に対する姿勢です。

アルバムで共演しているVnの田澤明子さん、笛の大浦典子さんと photo 新藤義久

こんな風に自由にやっている訳ですが、自由にやる事は同時に孤独でもあるという事です。孤独というと何だか寂しそうですが、そういう事ではなく「一人で創る」という事です。私は、琵琶仲間はあまり居ませんが、友人知人は山のように居ます。創るのは一人ですが活動に於いては、こうした方々のお陰でやって行けるのです。日本人はみんなで一緒にというのがとにかく好きなせいか、じっくり一人で思索したり、創り込んだりという音楽家は少ないですね。特に邦楽の世界は少ないように思います。私は元から人とつるむ性格でもないし、いつも同じ仲間とつるんで飲んで、なんていう事はないですね。親しい友人は居ますが、基本的には「媚びない・群れない・寄りかからない」ようにしていますので、琵琶談義をするのも毎月の琵琶樂人倶楽部の時位ですね。

きっと世阿弥も利休も芭蕉も武蔵も、その人生の中に孤独を持ち、その孤独の中で新たな世界を創り出していったのではないでしょうか。いつも書いている森有正の言葉「孤独は孤独であるが故に貴いのではなく、運命によってそれが与えられた時に貴いのだ」は身に沁みるのです。

photo 新藤義久

人間というものは歴史を見ても、宗教や政治体制から解放され自由になると、アイデンティティーなどと言いだし、自分の所属先を求め身分や肩書が欲しくなるものです。やはり寄ってかかる所がないと不安なのでしょうね。これが人間の性なのか、それとも文明がもたらした弊害なのか判りませんが、枠から解放され自由になったのに自ら枠を求め、身分をもらい、その枠のルールに沿って生きて、保証される事で安心する。これをフロムは「自由からの逃走」という名前を付け、権威主義への従属を人間は常に抱いているからだとしましたが、音楽の世界も同様で、何物にも囚われず自由への意思を貫いている時にはエネルギーに満ち勢いも半端ないけれど、いつしか自分の過去に寄りかかり、肩書という鎧を纏い、お得意なものを羅列し出すと途端にエネルギーが失われてしまいます。かつて自由にやっていた人も、ベテランだの先生だのと言われだす頃がその人の試金石ですね。自分を自分という牢獄の中に放り込んでしまうことのないように、いつも自由な精神のままでありたいものです。

琵琶を手にしてから一番感じたのは、人間とはつくづく弱い生き物だという事です。勿論私自身も弱い。自分で自制して軸を保ち、良い状態を常にキープできるように気にかけていないとどんどん崩れてしまいます。私は良くも悪くも枠からはすぐにはみ出してしまうので、いつも一人で居る事が多いのですが、小さな枠に囚われ、その中からものを見るような事のないように気を付けています。現代は私のような無名の音楽家の作品でも、ネット配信で世界の人が聴いてくれる時代です。何処にでも軽々飛んで行ける風の時代なんですから、重たい鎧は邪魔なだけ。「世界の中の私」という感覚でこれからも淡々と自由にやって行きますよ。