朝晩はすっかり秋の風情ですね。やっと体も楽になりました。

先日は気分転換に犬吠埼へ行ってきました。私は地方の小さな鉄道に乗るのが結構好きで、いわゆる「乗り鉄」というやつです。遠い所の仕事でも、やむをえない場合以外は飛行機はまず使いません。料金が高かろうが時間がかかろうが、とにかく鉄道に乗ってゆくのが楽しいのです(出来たら船旅もやってみたいですな)。

先日は気分転換に犬吠埼へ行ってきました。私は地方の小さな鉄道に乗るのが結構好きで、いわゆる「乗り鉄」というやつです。遠い所の仕事でも、やむをえない場合以外は飛行機はまず使いません。料金が高かろうが時間がかかろうが、とにかく鉄道に乗ってゆくのが楽しいのです(出来たら船旅もやってみたいですな)。

先日も鹿児島の仕事で、行きはどうしても飛行機に乗ってくれと言われ、渋々従ったのですが、「帰りは絶対新幹線で帰る」と言い張って、7,8時間かけて東京に戻ってきました。

先日は、少しスケジュールが空いてきたので、前々から乗ってみたかった銚子電鉄に初乗りした次第です。とにかく電車に乗って、のんびり見たことの無い田舎の景色を見たり、時に居眠りをしたりするのが楽しいのですよ。特に地方を走る、1両か2両編成の小さな電車はたまりませんな!!!。

来月は島根県の益田でこんなお仕事があるのですが、勿論私一人だけ鉄道で行ってきます(他の方は飛行機だそうです)。帰りには来年廃線が決定している三江線に乗ろうかと画策中です。ちなみに先月は詰め込まれたスケジュールの中を強行突破で、「天空に一番近い列車」小海線に乗り、小淵沢から小諸まで行ってきました。

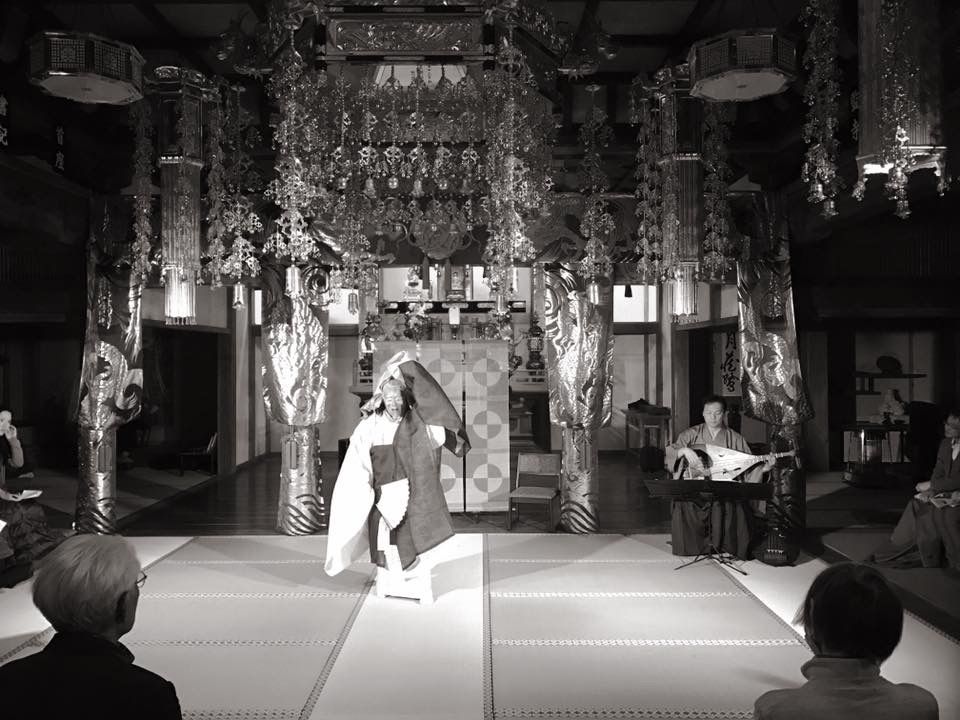

北鎌倉の其中窯サロンにて 映画監督の川瀬美香さん撮影

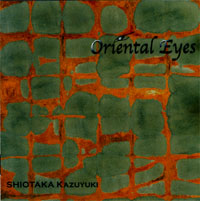

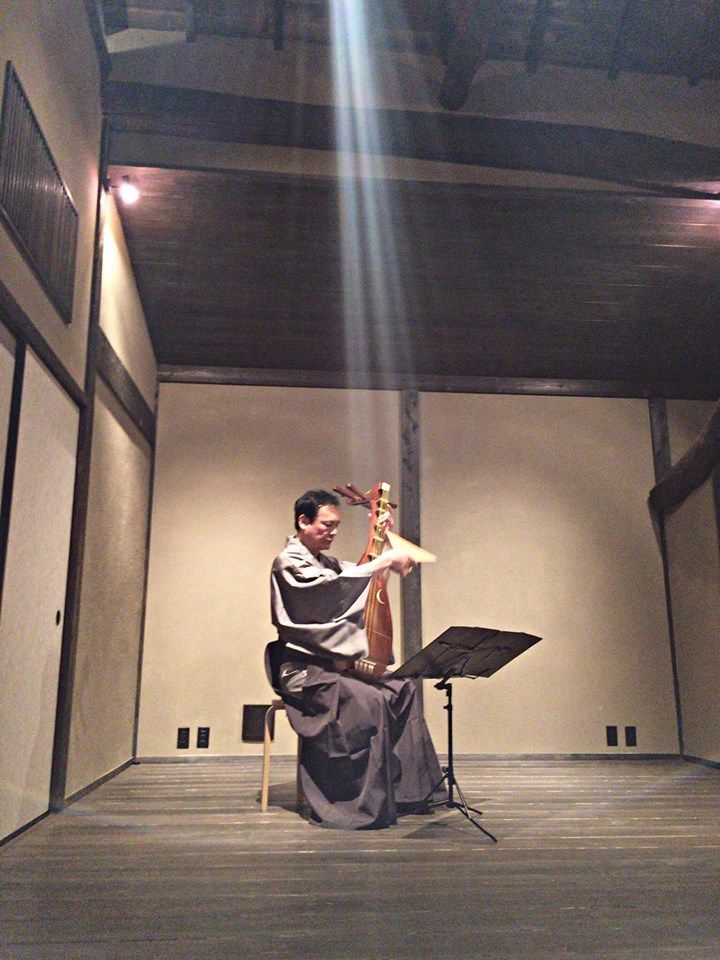

お楽しみはさておきまして、今は11月に予定している8枚目のCDのレコーディングのリハーサルや、曲の見直しをやっています。次ぎのCDは全編薩摩琵琶によるもので、コンセプトは「創造と継承」。弾き語りなどの従来のスタイルを土台にしながらも、過去には寄りかからない。常に自分らしい中身に仕立てて、次世代スタンダードとなって行くような作品を作るつもりで構想しています。

1stアルバムではとにかく、何が何でも最先端の前衛を突っ走ることの方に比重があったのですが、やはり前衛は過去があってこその前衛。あれから約15年経った今、琵琶に対する姿勢も定まって、スタイルも安定して来ました。

1stアルバムではとにかく、何が何でも最先端の前衛を突っ走ることの方に比重があったのですが、やはり前衛は過去があってこその前衛。あれから約15年経った今、琵琶に対する姿勢も定まって、スタイルも安定して来ました。

この間に樂琵琶に出会い、演奏の幅を広げ、樂琵琶のみのCDも3枚出したことで、かえって薩摩琵琶に対する自分のスタンスがしっかりと見えてきたともいえますね。今度のCDにはViとのデュオ曲のような前衛的な作品もありますが、弾き語りもあります。現代の世の中にあって、薩摩琵琶の存在はどういうものであるのか。どうありたいのか。奈良平安から続く琵琶楽の歴史を背負いながらも、その最先端としての現在の姿を自分なりに表現をしたいと思います。

という訳今回は、現在の自分尾姿をそのままに表現するような作品集となる予定です。新しく編曲した「壇の浦」や「祇園精舎」、そして新たな相手を迎えての「まろばし」、そして新作の独奏曲、Viとのデュオ曲など、これからの私のレパートリーになって行く曲を揃えました。勿論これらが次世代スタンダードになるといいなと思っております。

勿論今回も、手馴れた曲を披露するようなことはしません。いつものように新鮮味に溢れた曲を収録します。従来の形を土台にしている曲もありますが、あくまで塩高スタイルになっています。CDでお上手を披露しても意味は無いと考えています。それよりも音楽を創り出す気迫や勢い、エネルギーを感じて欲しいから、常にフレッシュな作品を録音するのです。乞うご期待!!。

私は演奏活動に関しては旺盛にやらせてもらっていますが、CDに関しては目の前で売れるようなものはつくっていません。なるだけショウビジネスとは距離をとって、明確に芸術性を示し、ぶれないで行こうと決めています。売れるとか有名になるとそういうことよりも、作品が確実に世に残り、自分の創った作品を演奏して全国を回り、色んな出会いに囲まれて行くのは嬉しいものです。肩書きも芸名も、さしたる大きなキャリアも無いですが、私はこの生き方が好きですね。逆に肩書きやら賞やら名誉を追いかける人生にはしたくありません。今のこのやり方が実に幸せだと思っています。

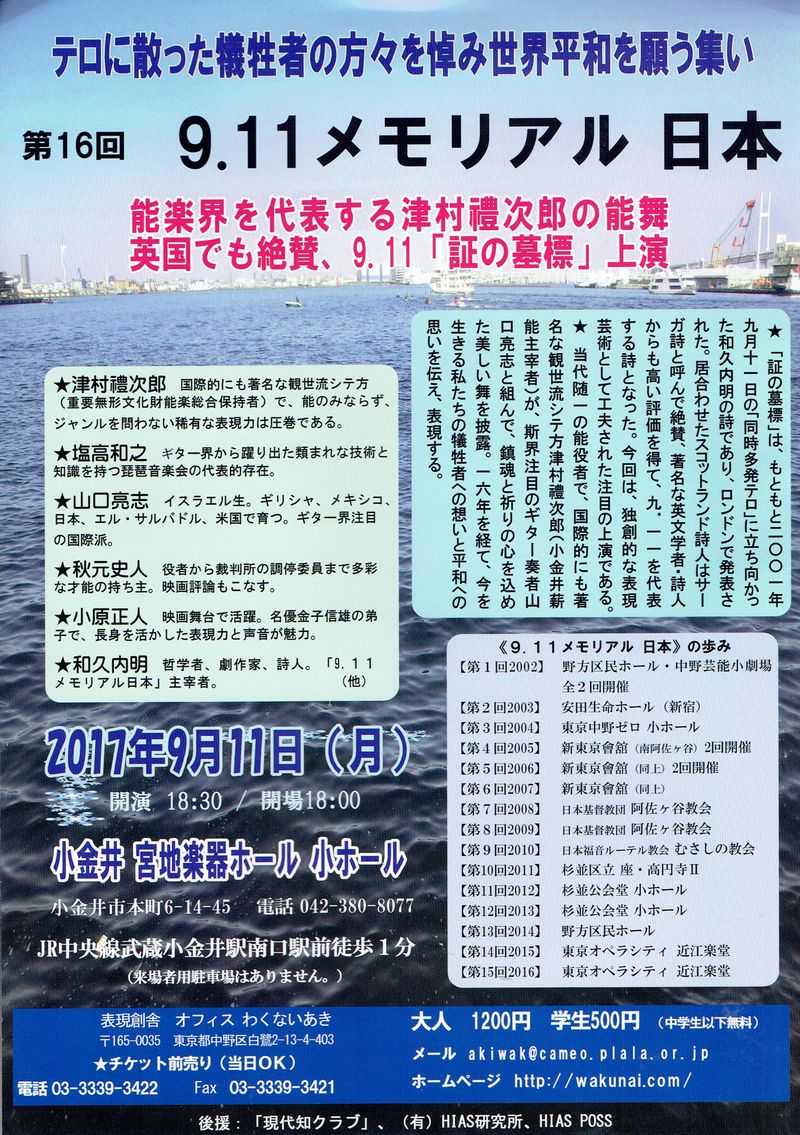

さて、今日は9.11ですね。今年も和久内明先生、津村禮次郎先生と共に、「9,11メモリアル」を武蔵小金井駅前の宮地楽器ホールでやりますので、是非お越し下さい。18時30分開演です。

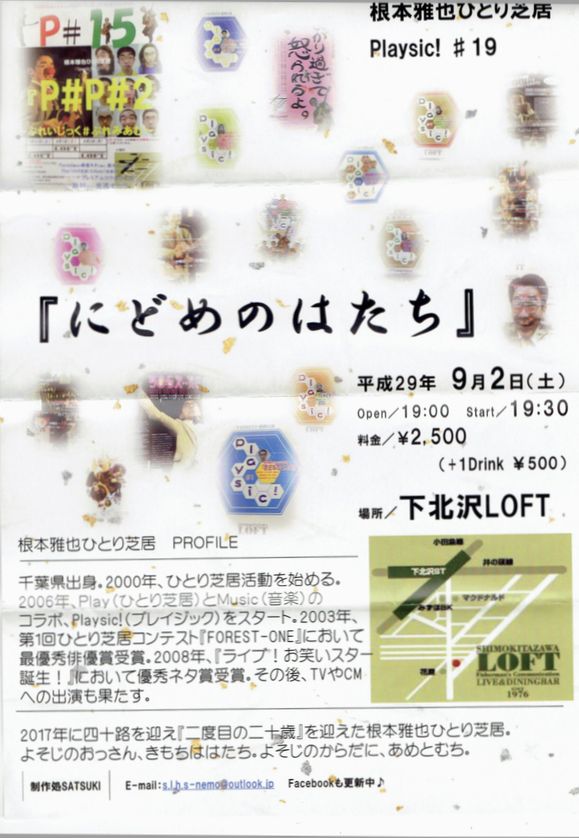

急に涼しくなりましたね。昨日は一人芝居の根本雅也君の復活ライブ「にどめのはたち~Playsics♯19」に行ってきました。

根本君は、イッセー尾形の舞台を見て一人芝居をやりだしたと聞いていますが、その後、音楽を組み合わせたPlaysicsという独自のスタイルを創り上げ、がんばっていた芸人さんでした。私も結構前からその舞台を見てきたのですが、彼は35歳の時に舞台から去り、一般の仕事についてしまったのです。色々と想う所があったのでしょうね・・・。しかし彼の中にはやはり舞台への想いはずっとくすぶり、40歳になったことを機に5年ぶりに古巣の下北沢LOFTに復帰したのです。

これは赤坂で6年前に観た舞台の後に撮った写真。今は亡きセインさんと一緒に行った時のものです。

これは赤坂で6年前に観た舞台の後に撮った写真。今は亡きセインさんと一緒に行った時のものです。

根本君はとにかく人が良い。しかし当時の彼はその人の良さがどうしても、押しの弱さになってしまっていました。一緒に行ったセインさんはそんな所を感じて、「あのままでは続かないんじゃないかな」とふと口にしたのを覚えています。その後彼は舞台を去り、本当にその通りになってしまって、残念に思っていたのですが、5年の時を経て彼は舞台に戻ってきたのです。

この写真の頃は私自身も、まだどこか自分の想いから開放されない部分を少し抱えていた時期でした。今見ても固い顔をしていますね。セインさんは根本君にも同じような所を見たのかもしれません。

久しぶりに観た根本君は、ちょっと顔つきも老けて大人っぽくなっていました。そして以前とは少し雰囲気が違って、ある種開き直ったような舞台運びで、やっぱり何かを通り越してきたんだな、と思わせるライブでした。まだまだ試行錯誤は続くでしょう。迷いもあるだろうし、苦労も絶えないかと思います。しかしもう彼は「舞台こそ自分の人生」だと身に染みて判ったはず。どんな状態であれ、舞台に立つ事が自分の人生だと思えた人間は、たとえ飯が食えなくても、生活が破綻していても舞台に立つのです。彼はもうそういう人生を送る決心をしたのだと思いました。

戯曲公演「良寛」

舞台人とは、そういう決心が付いた人のことを言うのです。はっきり行って、琵琶が面白くないのは、そういう決心が無いままに、お稽古してちょっとばかりお上手になった人がやっているからつまらないのです。いつまで経ってもお稽古した曲を自慢げに弾くことに終始し、生々しいまでにドライブした血沸き肉踊る音楽が流れて来ないからです。賞だの、名取だの、大学だの、そんなものを看板にして寄りかかっている内は、決心など付かないし、その人にしか出来ない魅力に溢れたオリジナルの音楽は響かないのです。お稽古事のおさらい会には誰もお金は払ってくれない。何故それが判らないのかな~~~?。

根本君はお笑いのコンテストでもそれなりに賞を取っているし、CMなどにも出たりして色々活躍もしていたのですが、それは過去のことでしかありません。我々は常に現在進行形で活躍してこそ、舞台人として生きて行けるのです。

道元禅師も「修行しているその姿こそが仏」と言っていますが、我々はどんな肩書きを頂いても、常にその先に歩みを進めているから舞台に立てるのです。死ぬまで現在進行形なのです。過去を看板にして寄りかかった時点でもう舞台人としてはお終い。

彼はきっとこれからも彼の歩幅で歩み続けることでしょう。

ちょっと目頭が熱くなるライブでした。そして自らの姿にも想いを馳せた夜でした。

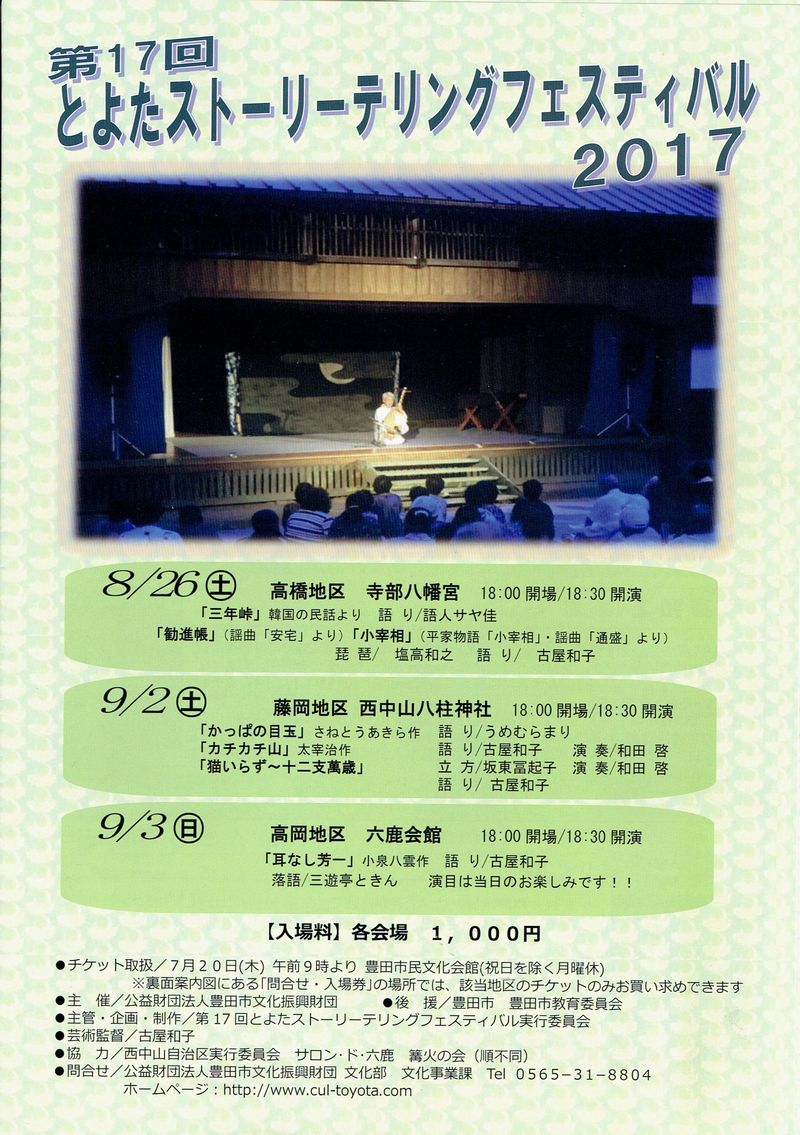

愛知のツアーから帰ってきました。今回は大きな舞台ではありませんでしたが、どれも雰囲気がいい感じのものばかりでした。

中でも豊田市の寺部八幡宮神楽殿でのストーリーテリングフェスティバルでは、両脇に篝火が焚かれ、お客様は暗い中でじっと聞き入ってくれました。野外に向けての演奏でしたのでPAも入りましたが、お客様の中には「やっぱり生音がいいね」という人もいて、嬉しくなってしまいました。

今回は午前中に豊田に行き、リハーサル前に、一昨年の公演の時に行けなかった豊田市美術館に行ってきました。特別展もやっていたのですが、私の目当ては漆作家の高橋節郎館。この美術館はとても落ちつく素晴らしい所で、その一角に高橋節郎館があるのです。http://cul-takahashi-memorial.or.jp/

漆といっても、いわゆる器などではなく、漆によるアート作品で、これがなかなかに凄いんです。また館内ではコンサートも時々やっていて、私の知人も何人か出ていることもあって、前から行ってみたいと思っていました。

漆といっても、いわゆる器などではなく、漆によるアート作品で、これがなかなかに凄いんです。また館内ではコンサートも時々やっていて、私の知人も何人か出ていることもあって、前から行ってみたいと思っていました。

色んな作品がありましたが、何しろ漆に対する概念が変わりましたね。今まで漆と言えば工芸品という見方しかしていませんでしたが、高橋節郎さんの作品を観ていて、しっかりこれまでの頭がやられてしまいました。そして人間は、かくも美しいものを作り出すのだな、と思いました。

まだまだ頭が硬いな~~。人間の醜さがむき出しになって闊歩している現代社会では、もっと柔軟な感性がないと芸術には携われませんね。アーティストとして生きて行けません。

芸術作品に触れている時には、その作品と受けて側に何かのシンクロニシティーを感じているともいえます。特にそこに何かしら感じるものがある時には、世界を共有したということではないでしょうか。

今回の寺部八幡での演奏の時も、篝火の中で、独特の空気感に包まれ、時の流れ方がいつもと違う感じがしました。聞いていた方々と私が感じた世界が共有できたどうかは判りませんが、シンクロニシティーを感じた人が居たら嬉しいですね。

今年の福島公演

私はいつもその共感を求めて舞台に立っているのです。もう数年前になりますが、「良寛」の舞台の2度目の再演の時、エンディングは能の津村禮次郎先生と私の樂琵琶だけで、それも約8分ほどありました。あの時は、会場全体が「柔らかな朝日に包まれて静寂を湛えている、波一つ立っていない早朝の湖面」のような雰囲気になりました。会場のお客様と津村先生と、私の樂琵琶の音がまさにシンクロした瞬間でした。いや~~あれは凄かった。未だにあの時のあの瞬間は忘れることができません。場や時間、人が同じ瞬間を生き、静寂の中を会場全体が津村先生の舞と共に漂い、そこに淡い色彩が降り注ぐとでも言ったらよいでしょうか・・・・。良寛へと繋がる過去からの生命と、良寛を取り巻く数々の縁、そしてそこから現代へと繋がる我々・・。津村先生の姿は、その生命の総体として存在しているかのようでした。人生の中でも他では体験することの出来ない感動でした。この感触はたまりませんね!!。

音楽は共感がないと、ただの騒音です。演者がいくら力を込めて演奏しても、リスナーが共感してくれない限りは音楽として成り立たない。「珍しいね」「凄いね」とは言ってくれても、ファンにはなってくれない。今の伝統邦楽といわれる音楽は、果たしてリスナーと共感し合えているでしょうか。演奏会に行っても、客席は皆生徒さんばかりという状況でこのまま音楽として存在しえて行くのだろうか。それはライブハウスなんかでも同じこと。いつもの仲間が群れあって、いいねだの良かっただの言い合っていても、自己満足以上のものにはなりません。

伝統というものは、漆一つで無限に広がる美を創り上げる一方、伝統という歴史や権威に囲まれて、芸術の本質を見失ってしまう危険性もはらんでいます。

高橋節郎さんの作品を観て、伝統の持つ深い技法や美学と共に、溢れる創造性の豊かさも感じました。

あらためて、表面の形ではない文化の本質を見つめてゆくことの大切さを感じ、創造と継承の両輪があってこそ、はじめて生きたものとして伝統が存在することも感じました。

豊かな旅となりました。

まだまだ蒸し暑い日々が続きそうですね。私は少しづつ夏バテの身体も回復して、いつもの体調に戻ってきました。

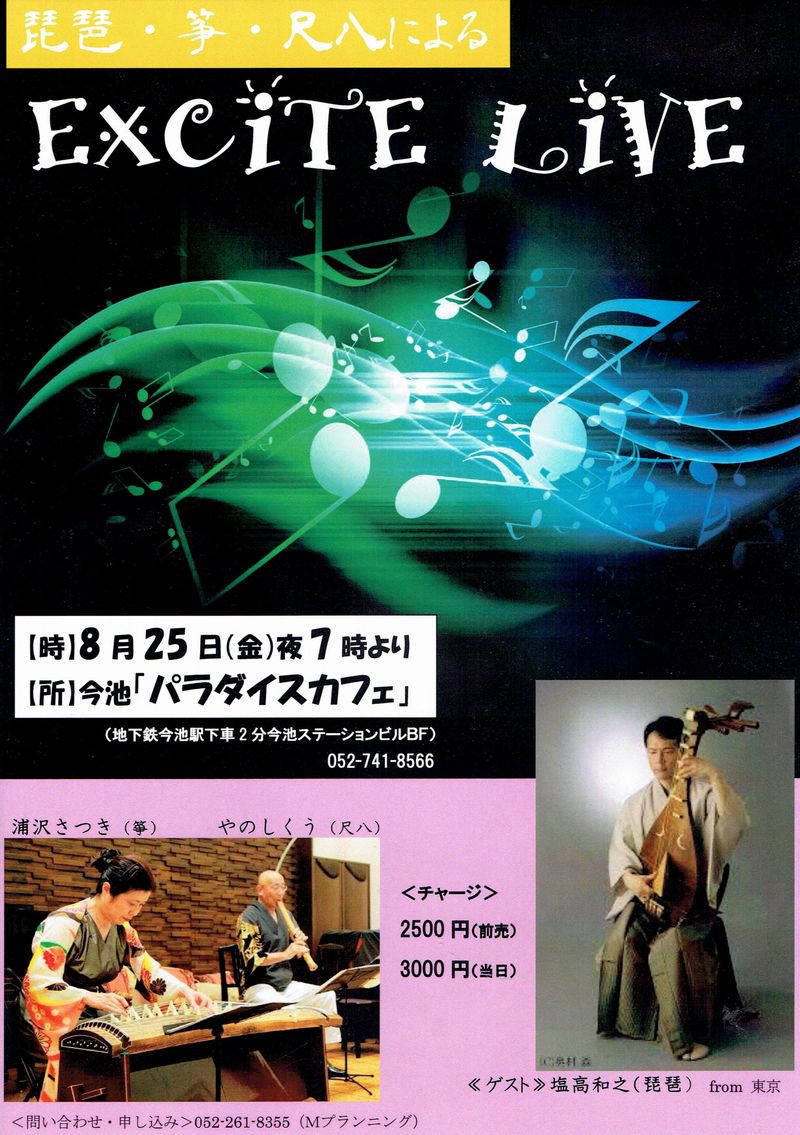

今日から愛知に行ってきます。名古屋で尺八の矢野しくうさん、筝の浦沢さつきさんと小さなライブをやって、その次は豊田の寺部八幡宮での公演、その後、知多半島のお寺にて、矢野さんとともに演奏会と続いています。

これまで真夏はあまり地方公演が無かったので、ありがたいことです。来月からは8枚目となるCDの制作に本腰を入れる行きますので、この時期に公演があるのはちょうど良い感じです。

こういう時期にも、相変わらず打ち合わせやリハーサルは連日ありますので、いろんな方に会いますが、皆さん本当に自由な方々ばかりで嬉しいですね。自由な感性を持った人と一緒に居ると、こちらの発想も広がりますし、いろんな面白いことが身におきるのです。こんな方々に囲まれているからこそ、今までやってこれたという想いも年々強くなってきます。先日もヴァイオリニストの先輩とゆっくりお話させていただきましたが、話をしているだけで、何か自分の中に元気が沸きあがってきました。

こういう時期にも、相変わらず打ち合わせやリハーサルは連日ありますので、いろんな方に会いますが、皆さん本当に自由な方々ばかりで嬉しいですね。自由な感性を持った人と一緒に居ると、こちらの発想も広がりますし、いろんな面白いことが身におきるのです。こんな方々に囲まれているからこそ、今までやってこれたという想いも年々強くなってきます。先日もヴァイオリニストの先輩とゆっくりお話させていただきましたが、話をしているだけで、何か自分の中に元気が沸きあがってきました。

勿論この時代、音楽家芸術家として生きてゆくのは並のことでは出来ません。皆さん大変な努力をしていらっしゃいます。そういう姿もまた見ていて共感を感じられますね。

日本には雄大な富士山があり、豊かな海も土地もあり、山海の恵みを太古の昔からもたらしてくれます。またこの素晴らしい国家は世界一長い歴史と文化を持っていて、更に現代では世界的にも稀な豊かな経済が生活を支え、犯罪率も低い。これだけ自由に安全に暮らせる環境にあることは実に幸せなことだと思います。しかしその一方で、まだまだ全体としては音楽家の目は外に向かないですね。小さな村意識に囚われている例はジャンル問わず、残念ながら結構あります。

「スイス500年のデモクラシーと平和は何を生んだ?。鳩時計さ」とは名言ですが、平和過ぎるのも現代においては・・・・?。

日本は今、平和、安全とも言っていられない時代に入ってきたのは確かなこと。情報も世界同時に共有でき、グローバルにあらゆるものが繋がってゆくこの現代においては、もう鳩時計ではいられないのです。

政治だろうが、音楽だろうが、人々の暮らしだろうが、世の中と共にあってこそ成り立つもの。いくら意地を張っても、時代に合わないものは淘汰されてゆくのです。まさにパンタレイであり、諸行無常なのです。

トルクメニスタンアシュカバッドにて

音楽という部分を見ても、もう村意識で小さなサークルに固まっていたら、衰退と消滅しか待っていません。意識も音楽も時代とともに変化してこそ、存在意義があるのではないでしょうか。

私は、これまで個人のHPを琵琶奏者の中では一番早く作り、CDの発表、ネット配信等どんどん時代に即して、出来るだけのことは誰よりも先駆けて実践して来ましたが、活動以上に、音楽そのものが変化していかなければ意味はありません。小さな世界の特殊なルール・感性・常識は外では通用しないのです。以前も書いた「ジャンルはマニアが潰す」といった某プロレス団体の社長の言葉も、こういう時代になってみると、更によく実感できます。

郡司敦作品個展にて

どこまで出来るかは別として、私は国内でも海外でも、珍しい民族音楽という形でエキゾチックなものを売りにする気はないのです。パコ・デ・ルシア、アストル・ピアソラ、宮城道夫・・・。皆民族音楽などという小さな枠で作品を出してはいません。世界基準の芸術音楽として世に発表しているのです。私はそんな先達の様には、とてもいかないかもしれませんが、その志だけは捨てたくないですね。激動しているこの時代に、音楽家として生きるということはどういうことなのか。考えるべきことは沢山ありますが、私のような小さな存在は、一歩一歩思うところを歩むしかありません。

これからもぶれずに充実の演奏会をやってゆくしかないですね。では行って参ります。

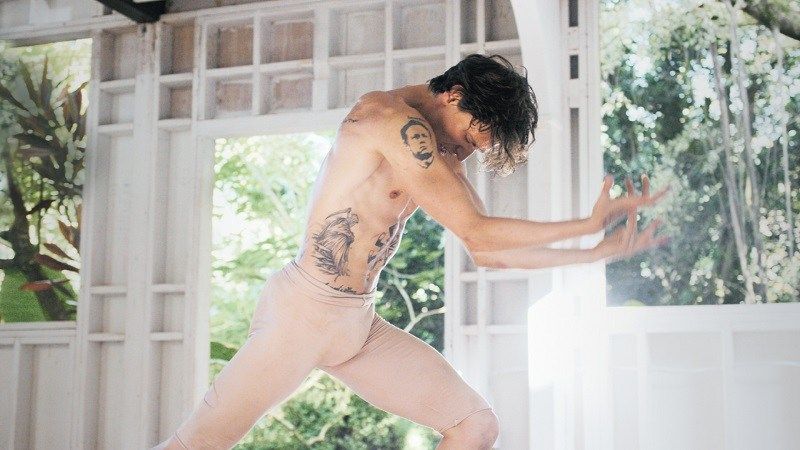

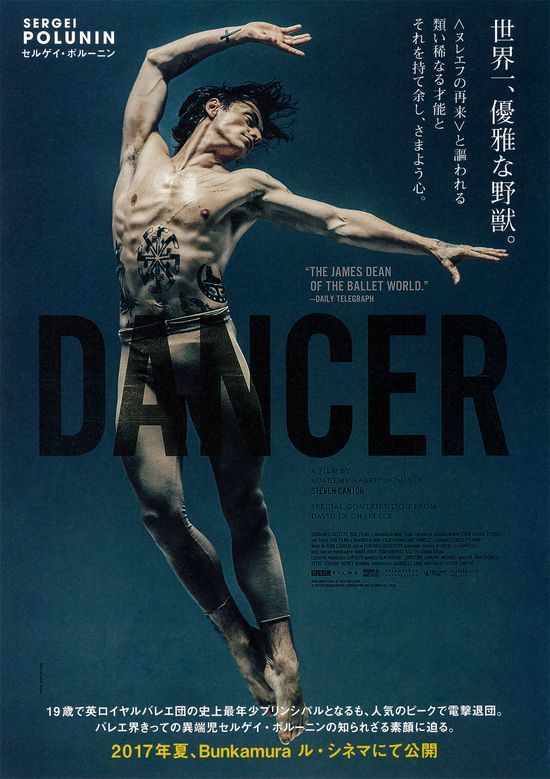

世界一優雅な野獣~セルゲイ・ポルーニンのドキュメンタリー映画を観てきました。この映画の主人公セルゲイ・ポルーニンさんは最年少でロイヤルバレエのプリンシパルになったバレエ史上に残る天才と称えられ、天才ゆえの破天荒な行動もよく知られた現代バレエ界の大スターです。

私は、日舞や地唄舞などの日本のものや、舞踏なんかの創作ものに関しては毎年共演していましたが、バレエは、サイガバレエの創作舞台で何度か少し弾いただけで、どこか縁遠いものでした。しかしある時、友人にロイヤルバレエのライブビューイングに誘われて、行って観たら、これが素晴らしいのなんのって!!もうすっかり魅せられてしまいました。その後パリオペラ座やボリショイバレエなどの映像も観て、自分の興味の中にしっかりと焼きついています。なかなか生の舞台やライブビューイングをやっている時に時間を作れないのですが、是非世界の一流の舞台をこの目で見たいですね。ロイヤルバレエでは今、プリンシパルを日本人が務めているという事もあり、この映画には大変興味を持っていました。

ポルーニンさんは、ウクライナの地方都市の普通の庶民の家に生まれながらも、小さな頃からその才能を見出され、バレエのレッスン代の為に家族は両親も祖母も皆、海外に出稼ぎに出て彼の学費を稼いだそうです。

ポルーニンさんは、ウクライナの地方都市の普通の庶民の家に生まれながらも、小さな頃からその才能を見出され、バレエのレッスン代の為に家族は両親も祖母も皆、海外に出稼ぎに出て彼の学費を稼いだそうです。

彼は、いつか皆が一緒になれることを願い、英ロイヤルバレエスクールで人一倍の研鑽を積み、世界の頂点へと向かって行くのですが、結局両親が離婚。目標・目的となるものが彼の中で崩壊して行きます。そうした中で天才ゆえの様々な葛藤を抱え、ロイヤルバレエのプリンシパルを捨て、突然退団を発表し大ニュースとして世界に流れました。

彼の全身にはタトゥーが入っています。そんなバレエダンサーは他にいないですね。それだけ彼の心は満たされなかったのでしょう。随分薬にも頼ったようです。

その後は行き場を見失いながらも、ロシアの著名なダンサー、イーゴリ・ゼレンスキーに招かれロシア、ドイツで活躍。しかしそれでも心は彷徨い続け、もうバレエを止めようと考え、最期のラストダンスとして、この「Take me church」を選び(この曲を選んだということも凄い!)、ロイヤルバレエ時代の親友に振り付けをお願いして、このダンスをYoutubeで公開しました。これが契機となり、ここからまた新境地を開いてゆくというところで映画は終わります。

彼は映画公開に先立ち来日してトークショウなどをやったり、TVなどにも出演しました。そこでこんなことを言っています。「最近ゴールを設定したんだ。世界をひとつにしたい、それはアーティストの仕事だと思う。国や文化が違っても地球はひとつなんだから」家族が崩壊した経験が根底にあるのでしょうね。

バレエをやっている人は私とは違う見方をしたと思いますが、私が一番感じたのは、 彼は「選ばれし者」なんだな、ということです。その努力ももう凄まじいの一言なのですが、彼はバレエに人生の全てを捧げて取り組む運命にある、ということがズキズキと疼くように感じられました。

私は年を取ったからでしょうか、今迄多くの人に出会ってきて、一人の人間が生きるということを最近良く考えます。様々な人生を間近で見るにつけ、我が身を振り返ってみるのですが、この映画を観ていて、私は彼のように自分の人生に向き合い、自分の人生をまともに生きているだろうか、という想いが沸いて来ました。

時に迷おうが、落ち込もうが、どんな形であれ、自分の人生を生きているか?。それもアーティストとしてこの世の中に生きているだろうか・・・・と。自分なりに生きているつもりでも、世界が繋がっているこの時代に、適当に目の前の満足で喜んで、平和ボケして、小さな世界に留まり、狭い視野で生きてしまっているのではないか・・・?。

映画の中で、彼がロイヤルバレエを辞めた後、故郷のバレエ学校に尋ねてゆく場面があります。そこは彼の原点であり、ダンサーとしての故郷なのでしょう。あの時彼には故郷が必要だったのだと思います。そんなシーンを見ながら、私の琵琶弾きとしての故郷の事も考えました。しかし琵琶という範囲ではなく、一音楽家としての故郷に立ち返ろう。そんなことが頭に浮かびました。

映画を撮るつもりでこのラストダンスを公開したのか、それともこの動画を公開をしたことで、精神的なものを得て、もう一度舞台に戻ってきたのか・・?それは判りません。もしかするとしたたかなものがあったのかもしれません。しかし天才のしたたかさは絵になるのです。凡人のしたたかさはいやらしく見える。不思議なものです。やはり「選ばれし者」ということなのでしょうね・・・・。

先日は気分転換に犬吠埼へ行ってきました。私は地方の小さな鉄道に乗るのが結構好きで、いわゆる「乗り鉄」というやつです。遠い所の仕事でも、やむをえない場合以外は飛行機はまず使いません。料金が高かろうが時間がかかろうが、とにかく鉄道に乗ってゆくのが楽しいのです(出来たら船旅もやってみたいですな)。

先日は気分転換に犬吠埼へ行ってきました。私は地方の小さな鉄道に乗るのが結構好きで、いわゆる「乗り鉄」というやつです。遠い所の仕事でも、やむをえない場合以外は飛行機はまず使いません。料金が高かろうが時間がかかろうが、とにかく鉄道に乗ってゆくのが楽しいのです(出来たら船旅もやってみたいですな)。

1stアルバムではとにかく、何が何でも最先端の前衛を突っ走ることの方に比重があったのですが、やはり前衛は過去があってこその前衛。あれから約15年経った今、琵琶に対する姿勢も定まって、スタイルも安定して来ました。

1stアルバムではとにかく、何が何でも最先端の前衛を突っ走ることの方に比重があったのですが、やはり前衛は過去があってこその前衛。あれから約15年経った今、琵琶に対する姿勢も定まって、スタイルも安定して来ました。

これは赤坂で6年前に観た舞台の後に撮った写真。今は亡きセインさんと一緒に行った時のものです。

これは赤坂で6年前に観た舞台の後に撮った写真。今は亡きセインさんと一緒に行った時のものです。

漆といっても、いわゆる器などではなく、漆によるアート作品で、これがなかなかに凄いんです。また館内ではコンサートも時々やっていて、私の知人も何人か出ていることもあって、前から行ってみたいと思っていました。

漆といっても、いわゆる器などではなく、漆によるアート作品で、これがなかなかに凄いんです。また館内ではコンサートも時々やっていて、私の知人も何人か出ていることもあって、前から行ってみたいと思っていました。

こういう時期にも、相変わらず打ち合わせやリハーサルは連日ありますので、いろんな方に会いますが、皆さん本当に自由な方々ばかりで嬉しいですね。自由な感性を持った人と一緒に居ると、こちらの発想も広がりますし、いろんな面白いことが身におきるのです。こんな方々に囲まれているからこそ、今までやってこれたという想いも年々強くなってきます。先日もヴァイオリニストの先輩とゆっくりお話させていただきましたが、話をしているだけで、何か自分の中に元気が沸きあがってきました。

こういう時期にも、相変わらず打ち合わせやリハーサルは連日ありますので、いろんな方に会いますが、皆さん本当に自由な方々ばかりで嬉しいですね。自由な感性を持った人と一緒に居ると、こちらの発想も広がりますし、いろんな面白いことが身におきるのです。こんな方々に囲まれているからこそ、今までやってこれたという想いも年々強くなってきます。先日もヴァイオリニストの先輩とゆっくりお話させていただきましたが、話をしているだけで、何か自分の中に元気が沸きあがってきました。

ポルーニンさんは、ウクライナの地方都市の普通の庶民の家に生まれながらも、小さな頃からその才能を見出され、バレエのレッスン代の為に家族は両親も祖母も皆、海外に出稼ぎに出て彼の学費を稼いだそうです。

ポルーニンさんは、ウクライナの地方都市の普通の庶民の家に生まれながらも、小さな頃からその才能を見出され、バレエのレッスン代の為に家族は両親も祖母も皆、海外に出稼ぎに出て彼の学費を稼いだそうです。 私は年を取ったからでしょうか、今迄多くの人に出会ってきて、一人の人間が生きるということを最近良く考えます。様々な人生を間近で見るにつけ、我が身を振り返ってみるのですが、この映画を観ていて、私は彼のように自分の人生に向き合い、自分の人生をまともに生きているだろうか、という想いが沸いて来ました。

私は年を取ったからでしょうか、今迄多くの人に出会ってきて、一人の人間が生きるということを最近良く考えます。様々な人生を間近で見るにつけ、我が身を振り返ってみるのですが、この映画を観ていて、私は彼のように自分の人生に向き合い、自分の人生をまともに生きているだろうか、という想いが沸いて来ました。