随分と気温も下がり、秋も深まってきましたね。都内ではまだ紅葉は楽しめませんが、冬に向かうこの感じ、結構好きなんです。

奥多摩の紅葉

今日はすっきり秋晴れ。しかし天邪鬼な私は、秋晴れのさわやかさも大好きながら、どんよりとした雨や雪の日の風情も好きで、そんな日は何とも詩情が掻き立てられます。加えて夜の闇は私にとってとても大切な友であり、大好きな時間なのです。夜の闇中に身を置いていると創造力が掻き立てられ、本当に様々なものが思い浮かび、妄想も想像も含め自分の感性が沸き立つのです。なんといっても夜の闇こそは、孤独に浸れるひと時なのです。孤独は芸術の源。それは人間の存在が本来は孤独だからではないでしょうか・・・。

現代の世の中は楽しくて、気分を紛らわせてくれるものがいっぱいありますが、そこに遊んでいるだけでは、個としての存在の孤独は見えてこない。その孤独に対峙するからこそ、詩が生まれ、芸術が生まれるのです。闇あればこそ光があるというもの。闇こそは創造の神なのかもしれません。闇の無いところに光は差さないのです。

室生犀星の「ふるさとは遠きにありて思うもの~」という詩は有名ですが、犀星の生きた人生を思うと、彼も孤独に対峙し、且つ孤独に負けなかったからこそ、あの詩が出てきたのだろうと、いつも思います。私の本当に好きな詩なんです。興味のある方は犀星の生い立ちなど調べてみると良いですよ。

室生犀星の「ふるさとは遠きにありて思うもの~」という詩は有名ですが、犀星の生きた人生を思うと、彼も孤独に対峙し、且つ孤独に負けなかったからこそ、あの詩が出てきたのだろうと、いつも思います。私の本当に好きな詩なんです。興味のある方は犀星の生い立ちなど調べてみると良いですよ。

燦々と照り輝く太陽の下には、笑顔や楽しさが溢れていますが、ただ楽しい、綺麗なだけのものは、あまりに弱々しい。楽しいのも綺麗なものも人生にとって大切なことですし、素晴らしいですが、美しさと醜さは一体であり、どんなものであれ、いつか朽ち果てるからこそ輝いているのです。闇があるからこそ、個としての孤独を実感しているからこそ、楽しさも喜びも際立ち、混沌の中に身を置いてこそ洗練が生まれるのです。私があまり現在の邦楽に魅力を感じないのは、はっきり言って闇を感じないからです。

闇や孤独というと何かネガティブで、精神的疾患のように思う方もいるかもしれませんが、孤独とはただ寂しいことではなく、自分自身を見つめることです。そして社会の中における自分の存在も認識し、自分はどうあるべきか確信することです。寂しさに負けて酒をあおることではありません。

「人の心は調和よりも傷と傷によって深く結びついている。痛みと痛みによって、脆さと脆さによって繋がっているのだ」と某作家は言っていますが、傷や脆さを経験するということは、我が身の孤独を知ることでもあります。何事もままならぬ現実の中で、自らの孤独を自覚している人は、人間は一人では生きることが出来ないということを心底感じていることでしょう。また他に寄りかかることの怖さも感じているでしょう。だからこそより多くの友を得て、且つ必要以上に寄りかかることをせず、己の力で素晴らしい仕事も成し遂げるのではないでしょうか。私はいつもそう感じています。

かのゲーテも「涙と共にパンを食べた者でなければ、人生の本当の味はわからない」と言っています。涙の意味は色々だと思いますが、孤独と対峙することは、人生においてとても大切なことなのではないでしょうか。

人間の懐の深さは、常に闇を見据え、孤独と対峙しているかどうか・・・。私はそんな風に感じています。

同じ傷は共感できても、違う痛みは受け入れられない。自分と同じ価値観のものしか判らない、近寄らない、常にお仲間とつるんでいるような、そんな小さな心が増えて欲しくないですね。

我々舞台人は常に、我が身を晒け出すことで生きています。己の傷を抱え、脆さを悟り、孤独である自分を認識し、そんな自分の身を晒さない限り舞台には立てないのです。肩書きをまとい脆さも傷も隠し、己を飾り、スポットライトだけを浴びたい人は、お稽古で楽しんでいる方が幸せです。自分の居心地の良い所だけに安住せず、あえて波騒の中に身を置き、闇を心に持ってこそ舞台に立てるのです。そんな隠す所も無い生身の心と姿で居るからこそ、同じ生身の人間同士、色んなジャンルの人とコミュニケーションが取れ、あらゆる価値観の共存共生が出来ると、私は思っています。

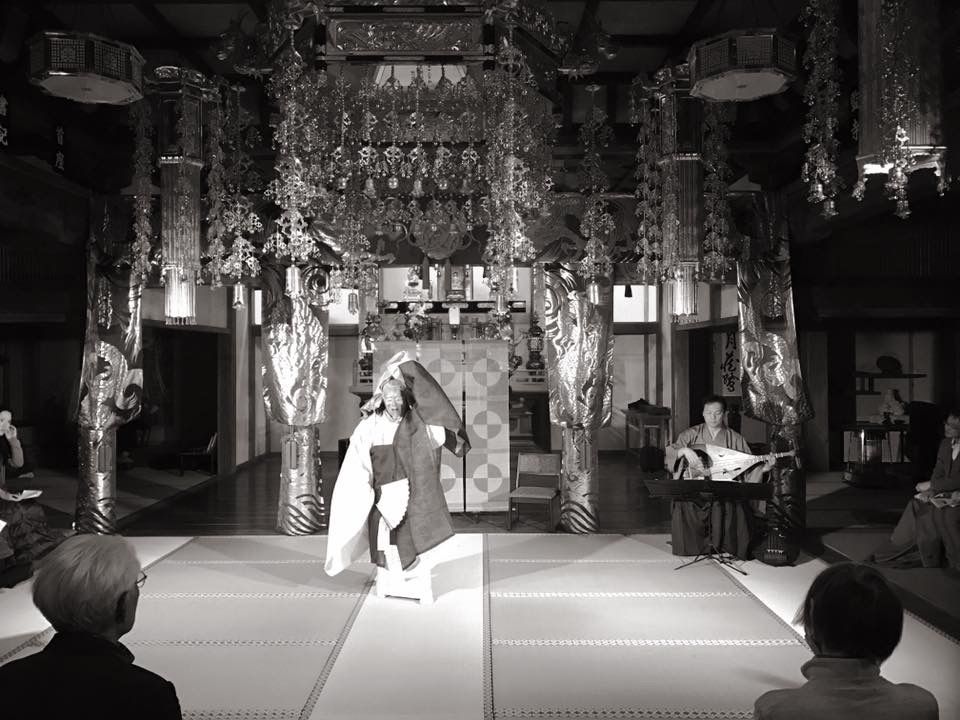

福島安洞院にて津村禮次郎氏と

少なくとも音楽は人間の小さな心を開放し、目を開かせ、感性を無限に羽ばたかせて、感動を分かち合えるものであって欲しいです。

今は無きキッドアイラックホールにて。SOON・KIM、牧瀬茜、ヒグマ春夫各氏と

人間の弱さ、いやらしさ、小賢しさがあぶりだされるのも、また芸術の持つ闇なのかもしれません。

今宵の闇は私にどんな世界に誘ってくれるのでしょう・・・・?

秋全開になりましたね。先日は紅葉も綺麗で、早速友人からこんな写真が送られてきました。

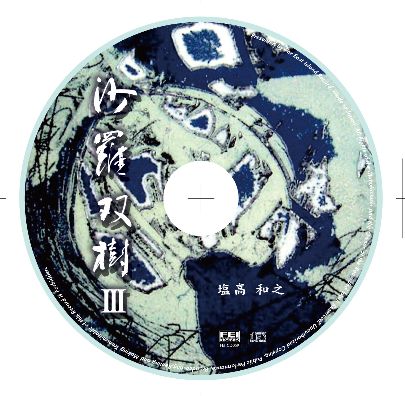

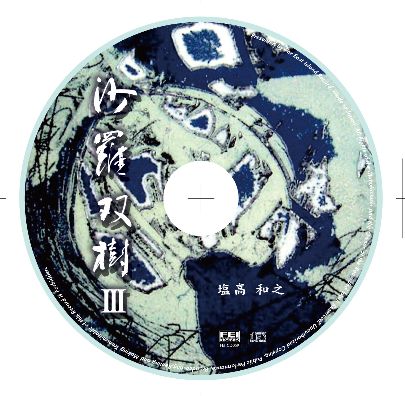

先週から続いていた「沙羅双樹Ⅲ」のレコーディングは何とか終わりました。これから一番苦手な編集作業があるのですが、まあとにかく一息つけそうです。ゆっくり紅葉も観に行きたいですね。

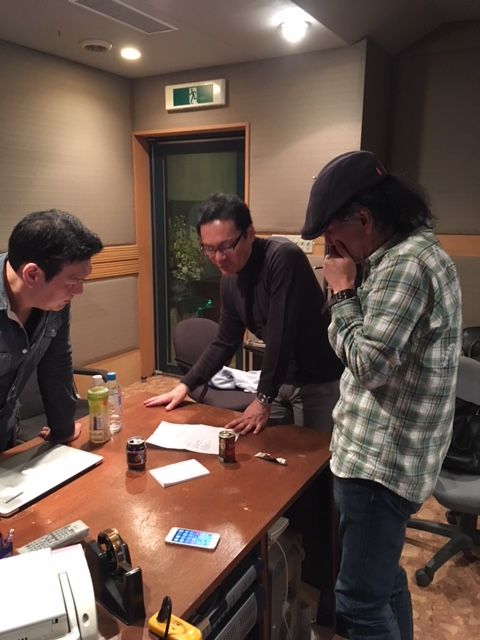

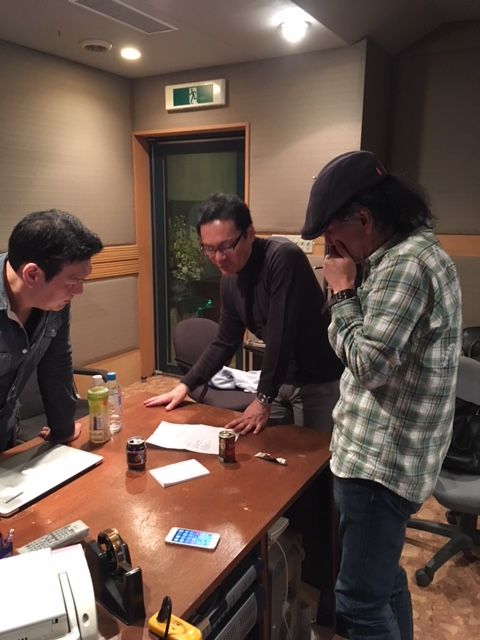

プロデューサーの千野さんと打ち合わせ中

プロデューサーの千野さんと打ち合わせ中

今回は初のスタジオ録音ですので、今までとは随分やり方も違っていて、プロデューサーも付いていてくれるし、色々な面で新しい展開になって行くことと思います。琵琶の場合、チューニングがどうしても下がってしまいますので、長い曲では部分に分けて録音しないといけないのですが、今回はわりと一発録りに近い感じで録音することが出来ました。

時代と共にやり方も変えてゆかないと、リスナーは付いてきてくれません。音楽そのものは、どんな時代であれ自分の音楽をあくまでやるのですが、録音の仕方や、発表の方法など時代のやり方に乗ることも必要です。私は琵琶奏者の中ではいち早くHPを作ったり、CDを製作したり、ネット配信をしたりして来ましたが、考えてみれば永田錦心もSPレコードという当時の最先端メディアに乗って世に登場したのですから、私も旧い頭をどんどんを柔らかくして行かなければ、今後はやっていけませんね。幸いプロデューサーやエンジニア、デザイナー等、素晴らしい仲間が周りにいるので、これからも世の移り変わりの中でどんどん自分の音楽を響かせていこうと思います。

周りから見ると、私は樂琵琶も薩摩も弾くし、作曲もするし、あらゆるジャンルの人とも共演するので、器用な人間のように思われているようですが、さにあらず。物事をこなすのに時間がかかる、どいちらかというと不器用なタイプなのです。こればかりはしょうがないのですが、その不器用さを抱えながらも色々なもの、人に出会ってゆくのが私の運命なのでしょうね。20年ほどの琵琶奏者としての時間が、様々な出会いをもたらしてくれたと思っています。もう少し切り替えを早くして取り組んで行きたいのですが、とにかく何事にも時間がかかるのです・・・・。これは変わりようがないですね。

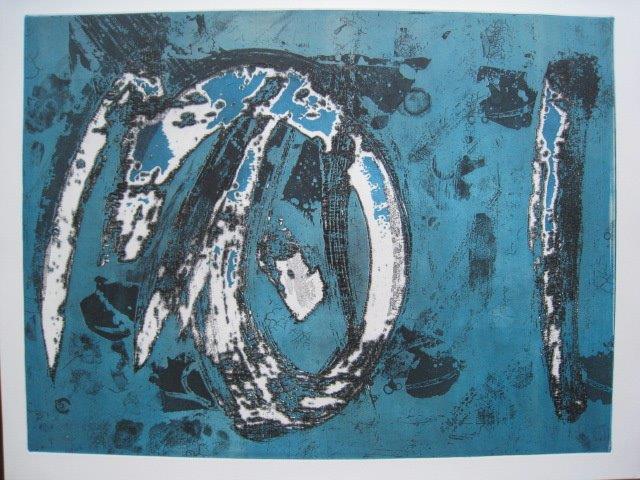

まだデザイン途中ですが、こんな感じになります

まだデザイン途中ですが、こんな感じになります

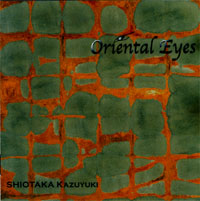

今回のCDの内容は先のブログにも書きましたが、1stアルバム「Orientaleyes」の中の代表曲を今の形に再現していることもあって、1stから今回の「沙羅双樹Ⅲ」までの16年という年月を感じる機会がこのところ多くなりました。琵琶のプロ演奏家として活動を始めて20年程ですので、まだキャリアとしてはそんなに長い訳ではありませんが、自分も気がつけば50代。人生はもう後半戦に入っているのです。

今まで色々と自分なりにやってきましたが、人より時間がかかる反面、そのすっきりとしない、うだうだとした時間が多くの思考を生み、その分自分の指針はじっくりと熟成され、この不器用な性質のお陰で益々先端が尖って来ました。時間というものは、自分を育ててくれて、また自分というもののあり様を見せてくれます。自分はどこを見て生きているのか、何をしようとしているのか、何故そうしたいのか。キリがありませんが、時間がかかったからこそ、かえってクリアになったともいえます。

「20歳の顔は自然の贈り物、50歳の顔は貴方の人生」という有名なデザイナーの言葉がありますが、私も50代となり、いつ見ても写真写りの悪いこの顔が私の人生であり、現実なのだとよく思います。何を思い、どこを目指しているか、その心ひとつで、眼差しも体型も所作もファッションも髪形も変わるのです。結局50歳にもなれば、姿そのものにもうその人自身が曝け出されるということでしょうね。

自分以上には成れない。だから自分らしく、ありのままで居ようということです。50年という年月を経たものがこの姿な訳ですから、もうこの姿に責任を持って生きてゆくしかないですね。私という存在は私以外にはいないのですから、人の真似をしたり、何かの権威に寄りかかって自分を大きく見せようとしたり、逆に卑下しようとしたりしては本来の生命は輝きません。

そして年齢を重ねてゆけば精神は落ちついて、充実して行くものの、今度は肉体が衰えて行くものです。私も30代の頃のように何も考えずがむしゃらにやることは出来なくなってきました。お陰様で体型はさほど変わりませんが、体力は相応になってきました。ちょっと残念ではあるのですが、こうやって肉体も精神も成熟して行くんでしょうね。

時間は色々なものを育み、また変化させます。時間が癒してくれることもあるでしょう。時が重なって行くということは、多くの出会いをもたらし、また次ぎへの橋渡しもしてくれます。琵琶弾きとしての20年間が、また次ぎのステージへと歩みを進めるそんな時期に今来ているのだなと、このレコーディングを通して感じました。

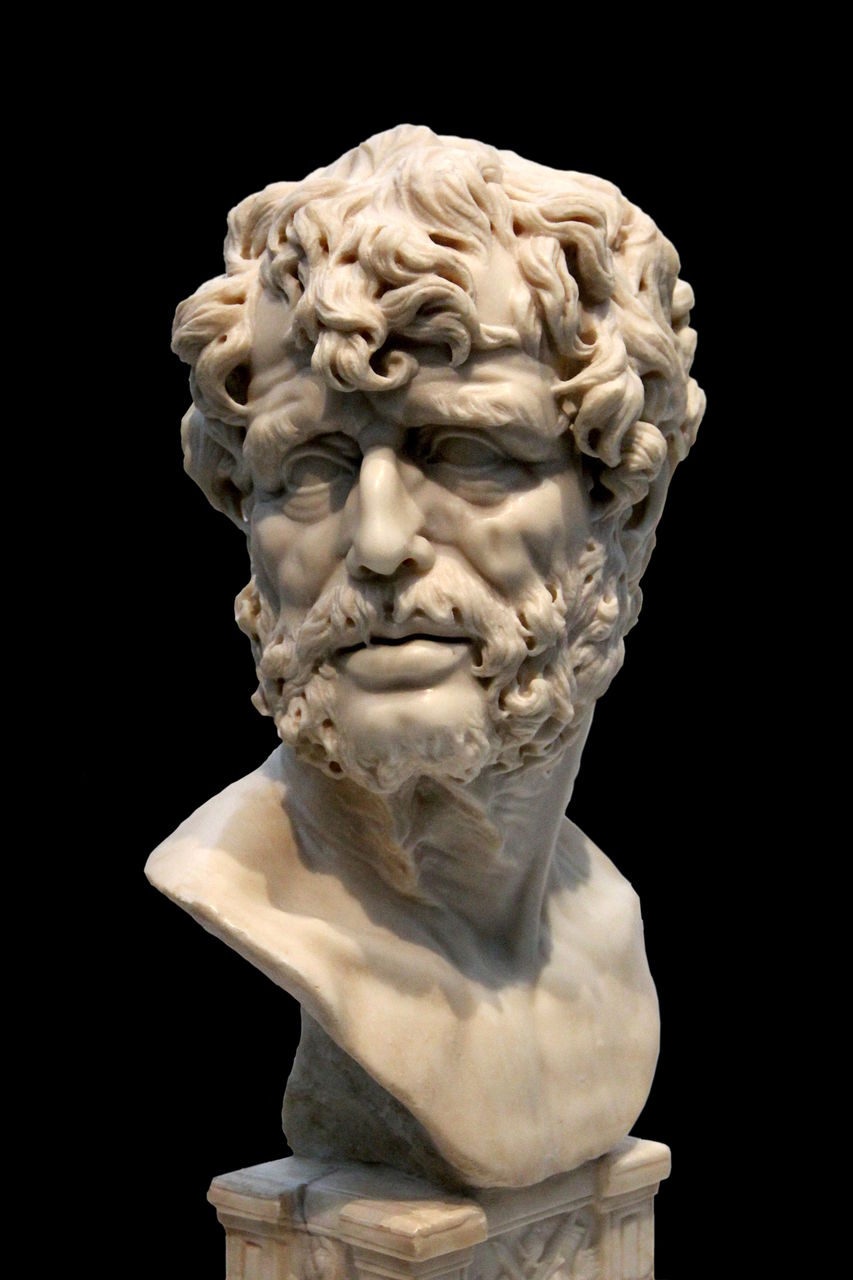

哲学者のセネカは「運命は志のあるものを導き、志のないものはひきずってゆく」といっています。私も善き運命に導かれるように、生きたいものです。

相次いでやってきた台風も過ぎ、秋らしい天気になってきましたね。

私は只今、次ぎのCD「沙羅双樹Ⅲ」のレコーディングの真っ最中です。今回で8枚目のリーダーアルバムとなるのですが、このアルバムは初心に帰るという意味も含めまして、薩摩琵琶のみの作品でまとめました。このところ樂琵琶のCDが続き、樂琵琶では一応の成果を出したと感じておりますので、この辺でもう一度薩摩琵琶とがっつり向き合って、初めて琵琶を手にした頃からずっと追い求めている「現代の琵琶楽」というところを追及しようと思い、取り組んでみました。

こちらはヴァイオリニストの田澤明子さんとのデュオ「二つの月」レコーディング中のワンショット。昨日既に録り終わりました。私は田澤さんのリサイタルや演奏会に何度も通って聴いていて、私自身が彼女のファンでもあるので、もう何の心配も無くお任せしました。やっぱり一流というのは凄いものですね。本当に素晴らしい演奏をしてくれました。来年からは田澤さんとのライブや演奏会なども企画して行きます。乞うご期待!。

この曲は元々1stアルバム「Orientaleyes」でチェロと琵琶のデュオでやったのですが、時を経て新たに編曲をし直しました。チェロとのデュオも素晴らしい作品となったのですが、自分が50代となって、30代の頃とは明らかに音楽的志向が変わってきているので、この曲を再演するに当たって、単なる焼き直しではない作品にするためにも、今回の相手はViしかないだろうと思っていました。これまでも何人もの素晴らしいヴァイオリニストの方々と共演させてもらって、Viの音色に魅せられて来たということもありますし、Viと琵琶の音色できっと作品が創れるだろうと感じてもいました。初めて田澤さんとリハーサルをした時、「これはいける!!」と実感しましたね。やっぱり田澤さんのViは本当に素晴らしい。けれんが無く素直で、且つ情熱的!!!。今回の目玉曲です。

左がプロデューサーの千野さん。右がエンジニアの野口さん

左がプロデューサーの千野さん。右がエンジニアの野口さん

今回は、以前より配信を担当してくれているFEIレコードに、CD制作の段階からお世話になることにしました。私は配信自体はかなり早い段階からやっていて、特に台湾、ロシア、中国、アメリカなどで、お陰様で静かな好評を頂いているのですが、もう世界がマーケットになる時代に入り、活動のやり方も変えざるを得ないことを考え、録音そのものから変えてみたのです。これまでのCDはホールを借り切って、高性能なマイクによるワンポイント録音でやっていたのですが、今回からは今後のネット配信などの展開も考えて、スタジオでの録音にしました。マイクはマルチですが、楽器ごとにブースに入っているわけではないので、個別のやり直しなどが効かない、ほぼ一発録音です。

やることはホール録音と同じなのですが、ホールのように会場自体に響きがないので、弾いていて大分感じは違います。また今まで自主プロデュースだったのに対し、今回はFEIレコードの千野さんがプロデューサーとして現場に居てくれるので、色々とアドヴァイスをもらいながらやっているのが大きいですね。更に今回のエンジニアさんは、なんと私の作曲の師 石井紘美先生の門下生でもあったという方。なんというお導きでしょう!!石井先生は現在ドイツにお住まいですが、日本に居る頃は音響技術の学校で教鞭もとっていたのです。そこで色々と教わっていたとの事。不思議な縁を感じます。

自分が新たな方向にチャレンジすると、色んな偶然や出会いなどシンクロニシティーが起こりますね。録音やプロデュースのやり方を変えるのは、色々と考えるところがありましたが、やっぱり一歩足を踏み出して良かったと感じています。

9.11詩と音楽の夕べ ルーテルむさしの教会にて

今回はCD収録曲だけでなく、私の作曲作品の尺八二重奏の録音もします。これは配信のみとなりますが、こちらの曲も実は「二つの月」。この「二つの月」は今回、Viと琵琶のヴァージョン、琵琶独奏のヴァージョン、そして尺八二重奏のヴァージョンの3種に編曲してやってみました。

曲は9.11のテロが起こった時に書いたもので、二つの相容れないものが出会い、探り合い、反発し、それらを経てお互いの違いを認め合い、最終的に共生への道を辿るというストーリーで、「共生」ということがテーマとなっています。3ヴァージョンとも編曲というよりは一つのモチーフを夫々自由に展開してゆくという曲創りになっています。また9.11ということだけでなく、「共生」が私自身のテーマでもあります。

この「二つの月」を色んな形でやってみたいとずっと思っていましたので、今回は思っている形3つを一気にやってみることにしました。

1stからずっと全曲自分の作曲作品を収録してきて、やはり現代邦楽という自分の基本とする分野での作品発表を今後確実にして行くべきだと、ここ数年考えてきました。1stを出した時から16年。1stで入れた「まろばし~尺八と琵琶の為の」、そして上記の「二つの月」の2曲を新たな形で収録し、自分の原点に帰り、これからセカンドステージが始まると思います。まあ16年経って一巡した感じですかね。今後ももっともっと良い作品を創って行きたいと思います。是非是非御贔屓に。

度重なる台風で週末は大変でしたね。演奏会など企画されていた方はご苦労が多かったことと思います。

私は山陰から帰ってきた後、この10日程はサロンコンサートがいくつか入っていたものの、週末がわりに隙でしたので、台風の影響も無く、ゆっくりしていました。

そんな中、28日の土曜日、年に一度の阿佐ヶ谷ジャズストリートに参加して来ました。

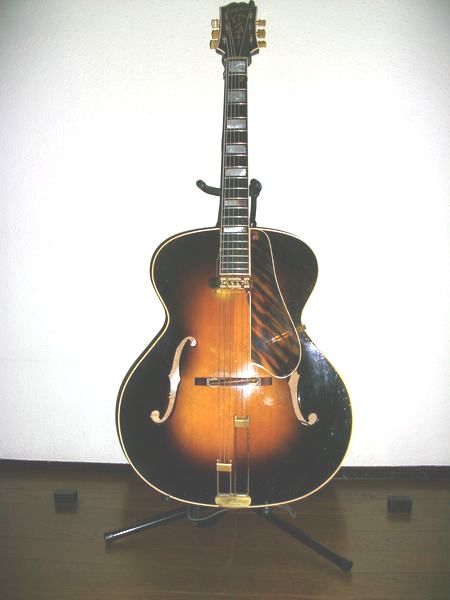

そんな中、28日の土曜日、年に一度の阿佐ヶ谷ジャズストリートに参加して来ました。 昼間がアートスペースプロットでの演奏。夕方からは雨の為、ストリートの予定がイタリアンレストラン「チーボ・サーノ」での演奏に変更になり、室内で気持ちよく演奏できました。まあギターは年に一度しか弾かないので上手くは弾けませんが、何しろ演奏するのが楽しいのです。今年もフルートの吉田一夫君、ベースの川原淳君そして私による「SKYトリオ」で楽しんできました。終わってからは、別会場で演奏していたSaxのスーン・キムさんとも合流して盛り上がってきました。たまにはこういう楽しみながらの演奏も良いですね。

昼間がアートスペースプロットでの演奏。夕方からは雨の為、ストリートの予定がイタリアンレストラン「チーボ・サーノ」での演奏に変更になり、室内で気持ちよく演奏できました。まあギターは年に一度しか弾かないので上手くは弾けませんが、何しろ演奏するのが楽しいのです。今年もフルートの吉田一夫君、ベースの川原淳君そして私による「SKYトリオ」で楽しんできました。終わってからは、別会場で演奏していたSaxのスーン・キムさんとも合流して盛り上がってきました。たまにはこういう楽しみながらの演奏も良いですね。

日本の音楽とジャズは全く違うともいえるし、とても似ているともいえます。自由に表現する姿勢は本来の邦楽にぴったり。「間」の感覚や自由自在なアンサンブルなども相通じるところが大きいですね。私はジャズを通り越してきたからこそ、今があると思います。逆にジャズをやっていなかったら、私の音楽は成立していなかったとも思っています。世の中のセンスは刻一刻と変わって行きますので、ジャズを知らなくてもなんら問題はないですが、ジャズを聞いてきた人の演奏はすぐに聴いて判りますね~~~。

私の愛器Epiphone47年製BROADWAY

ジャズは私にとっては心の故郷みたいなものです。だから妙におしゃれに化粧したジャズは馴染めませんし、ショウビジネスに寄りかかったものも遠い感じがします。まあ生まれ育った故郷から田んぼが消え、ビルが立ち並び、おしゃれなお店が出来たところで、何も感激しないのと同じですね。

ジャズに限らず音楽は形ではないのです。これは日本の音楽も同じで、習ったことを上手にやっているような演奏はお稽古事であって「音楽」ではないのです。表面の体裁を整えて、形を取り繕っても、そこには人間の持つ命の輝きは存在しません。音楽は輝きであり、エネルギーそのもの。私が熱狂して聞いてきた音楽家は皆、エネルギーの固まりそのものでした。今こそ、邦楽もその命の輝きを感じ、取り戻して欲しいですね。本来邦楽は日本人の生命でありエネルギーであったのですから・・・。私の音楽もそんな風に聞いていただけたら嬉しいです。

さて、今週と来週で8枚目となる私のリーダーアルバムのレコーディングです。今回は今までとは録音のやり方を180度変え、スタジオでの録音にします。今まではホールを借り切って、高性能のステレオマイク1本で一発録りだったのですが、今後はネット配信という事も念頭において、スタジオで録音し、細かな編集も視野に入れてやることにしました。

さて、今週と来週で8枚目となる私のリーダーアルバムのレコーディングです。今回は今までとは録音のやり方を180度変え、スタジオでの録音にします。今まではホールを借り切って、高性能のステレオマイク1本で一発録りだったのですが、今後はネット配信という事も念頭において、スタジオで録音し、細かな編集も視野に入れてやることにしました。

今回はViのベテラン田澤明子さんにも参加を願いまして、1stアルバムに入れた「二つの月」の最新ヴァージョンを演奏してもらいますので、こちらも気合を入れてかからないと,とても太刀打ちできません。今回のCDは初心に立ち返るような気持ちで望むつもりですので、1stでチェロと一緒に演奏したこの曲を、新たに編曲して、田澤さんと対峙したいと持っています。

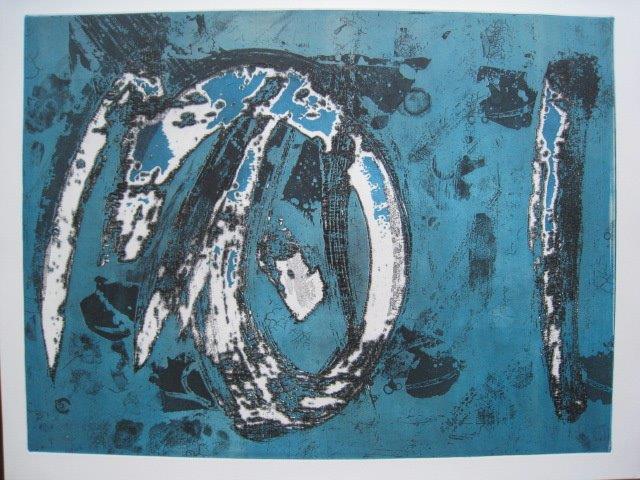

ジャケット画は今回も版画家 澤田惠子先生の作品を使わせてもらいます。題字も、これまで沙羅双樹シリーズではずっとお世話になっている書家 白石和楓先生の作品です。

ジャズで気分もほぐれて余計な雑音が消えてきましたので、これでレコーディングに集中出来ます。気持ちの良い部屋に時々行くことは素晴らしいことですが、そこに留まっていては何も生み出せません。

私は音楽を創り出すことが使命だと思っています。琵琶の魅力が煌くような作品をどんどん創ってこそ私の音楽活動は成就するのです。時々気持ちの良いところで心身を癒しながら、これからも自分の仕事をやって行きます!!

CDは年内には完成の予定です。完成と同時にネット配信も開始しますので、是非是非お聴き下さいませ。

お稽古事ではない、輝きに満ちた琵琶楽をもっともっと響かせたいですね!!。

益田グラントワでの「戦国の宴」は無事終わりました。

今回は、私には珍しくグループでの演奏。美術館のイベントでしたので、いつもの演奏会とは随分違いましたが、若手のメンバーとの演奏で、

今回は、私には珍しくグループでの演奏。美術館のイベントでしたので、いつもの演奏会とは随分違いましたが、若手のメンバーとの演奏で、 中でも「志人」(シビット)さんという現代の語り部の方と面白い共演が出来ました。(右写真)。新しい才能はどんどん生まれてくるのですね。皆さんとても柔軟な感性を持っていて、今回の舞台は良い経験となりました。視野が世界に向いている人はやっぱり素晴らしい。こういう人たちと舞台をやって行きたいですね。

中でも「志人」(シビット)さんという現代の語り部の方と面白い共演が出来ました。(右写真)。新しい才能はどんどん生まれてくるのですね。皆さんとても柔軟な感性を持っていて、今回の舞台は良い経験となりました。視野が世界に向いている人はやっぱり素晴らしい。こういう人たちと舞台をやって行きたいですね。

この公演の後、ちょっと予定が空いていたので、萩、長門へと足を運んで、楽しんできました。

山陰はなかなか行く機会が無かったので、今回の公演の後は、是非色んな所を見て回ろうと思っていました。公演もさることながら、終わってからの旅行もとても楽しみにしていたのです。先ず演奏会の前、旅の最初に新山口から山口線の普通列車に乗って益田まで行ったのですが、湯田温泉を過ぎてから長門峡、津和野辺りまでは、両側に山が見え、里にポツリポツリと石州瓦の家があって、絵に書いたようななんとも良い風情なのです。ちょうど天気も晴れてきて、出だしから実に気持ちが良くなりました。津和野に来た頃から少し雨が降ってきましたが、ローカルな路線はどこの県に行っても素晴らしい景色が拝めますね。今回も一人だけ駄々をこねて陸路で行きましたが、やはり鉄道で行った甲斐がありました。

公演後は萩へ。実は萩は初めて行きました。時折霧雨のような雨が降る中、静かな町を歩き回りました。上の写真は萩の指月城跡の裏手に広がる海です。城下町の風情があり、しかもすぐ近くに海があるというのは素晴らしい!!。街の中は維新で活躍した人の看板が目立ち、維新で売り出し中という感じでしたが、私はそういうものより町並みや城跡、港の方に惹かれますね。写真が無いのですが、中心部から少し離れた所には港があって、そこから見える萩の内海が美しかった。山陰の海は大小の島々がすぐ近くにあって、それが夕方の日差しの中にかすみ、本当に心癒される風景でした。素朴ではありますが、こういう体験こそ旅の醍醐味ですね。

そして萩では東京に長く住んでいたというおばあちゃん二人に遭遇。色々お話を聞かせてもらいました。一人の方には帰り際にもばったり。何かの縁でもあるのかな?と大笑いでした。こういう出会いも楽しいですね。

そして萩からバスに乗って長門市の仙崎の港へ。ここから遊覧線に乗り、「海のアルプス」と言われる青海島を巡りました。この日はちょっと波が高いので遊覧船は外海には出れなかったのですが、外海との境界線に来たところで船がものすごく揺れて「こんなに内と外では違うのか」とびっくりしました。この海を渡って大陸と交易をして、人や物が行きかったのかと思うと、感慨深いものがあります。上の写真は外海に出る手前の岩です。大小色んな岩がごつごつとあって、ちょっと他では見れないワイルドな風景でした。とにかくこの風景を観ることが出来て大満足です。

山陰は派手さは無いけれども、しっとりとしていて魅力的ですね。益田から萩へは海岸線を通る山陰本線で行きましたが、この沿線沿いも勿論大小、岩や島があって実に美しいのです。これは我が静岡では拝めない貴重な景色ですね。見ているだけで、自然に抱かれているという気持ちが沸いて来ます。勿論海が近いので魚も美味しい!。特に萩で食べた「平太郎」という小さな魚はお酒にぴったりで、気に入りました!!!。また山陰に行く機会があったら、今度はぜひ内陸の津和野もゆっくりと観て回りたいと思っています。

帰りはいつもの定番で奈良に寄って帰りました。時間も無く、あまり回れませんでしたが、高畑の先にある柳生街道の入り口「滝坂の道」を歩いてきました。

こんな感じで、ちょっと幻想的な雰囲気がいいんですよ。以前柳生の里には行ったことがあるのですが、バスで行ってしまったので、その里へ続く道をぜひ歩きたいと思っていたんです。

道の途中にはこんな磨崖仏がいくつかあり、人々がここを通って奈良の都に出て行った営みの歴史を感じます。以前歩いた「山の辺の道」も素晴らしい景色でしたが、この「滝坂の道」は山の中を行く道で、ちょっと孤独で何かが出てきそうな神秘的な風情が私の好みにぴったり!!。

都会に住んでいると見えないですが、日本には素晴らしい歴史を感じさせる場所が無数にありますね。なんたって世界一長い歴史を持つ国ですから。奈良平安から、中世、近世、近代と観るべきものはいくらでもあります!!!。

土地に生きる人々の営みを感じる素朴な場所には何ともいえない風情を感じます。淡々と歴史を刻んでいるからでしょうね。歴史は積み重なってこそ歴史となるもの。作為を持って無理やり売り出し、張りぼてで飾り立てても、賑やかし以上になりません。私はそういうものには何も心惹かれないのです。

音楽も文学も歴史を重ねた古典はやっぱり味わいがあります。先日も、とある方と源氏物語の「野々宮」について楽しくおしゃべりしましたが、人間の価値観は時代と共に変われど、それでも尚、現代にも通じる奥深さこそ古典の魅力だと思います。その時々でのイデオロギーや流行ではなく、人間の根幹の感性を土台としているものだけが古典として残ってゆくのです。古典のようなふりをして、宣伝し格好つけているものが如何に滑稽か・・・。観光バスのルートになって、派手な看板を立てて土産物屋でグッズを売っても、それは所詮上塗りのメッキでしかないのです。

私の音楽はあくまで私の創ったものではありますが、現代の形と感性を持っていながらも、土台には千年以上に渡る琵琶楽の魅力を何かしら湛えているものでありたい。そして形だけ過去をなぞったものでもありたくない。

そんな現代に息づく音楽を創り、演奏して行きたいですね。

心洗われる旅となりました。

室生犀星の「ふるさとは遠きにありて思うもの~」という詩は有名ですが、犀星の生きた人生を思うと、彼も孤独に対峙し、且つ孤独に負けなかったからこそ、あの詩が出てきたのだろうと、いつも思います。私の本当に好きな詩なんです。興味のある方は犀星の生い立ちなど調べてみると良いですよ。

室生犀星の「ふるさとは遠きにありて思うもの~」という詩は有名ですが、犀星の生きた人生を思うと、彼も孤独に対峙し、且つ孤独に負けなかったからこそ、あの詩が出てきたのだろうと、いつも思います。私の本当に好きな詩なんです。興味のある方は犀星の生い立ちなど調べてみると良いですよ。

そんな中、28日の土曜日、年に一度の阿佐ヶ谷ジャズストリートに参加して来ました。

そんな中、28日の土曜日、年に一度の阿佐ヶ谷ジャズストリートに参加して来ました。 昼間がアートスペースプロットでの演奏。夕方からは雨の為、ストリートの予定がイタリアンレストラン「チーボ・サーノ」での演奏に変更になり、室内で気持ちよく演奏できました。まあギターは年に一度しか弾かないので上手くは弾けませんが、何しろ演奏するのが楽しいのです。今年もフルートの吉田一夫君、ベースの川原淳君そして私による「SKYトリオ」で楽しんできました。終わってからは、別会場で演奏していたSaxのスーン・キムさんとも合流して盛り上がってきました。たまにはこういう楽しみながらの演奏も良いですね。

昼間がアートスペースプロットでの演奏。夕方からは雨の為、ストリートの予定がイタリアンレストラン「チーボ・サーノ」での演奏に変更になり、室内で気持ちよく演奏できました。まあギターは年に一度しか弾かないので上手くは弾けませんが、何しろ演奏するのが楽しいのです。今年もフルートの吉田一夫君、ベースの川原淳君そして私による「SKYトリオ」で楽しんできました。終わってからは、別会場で演奏していたSaxのスーン・キムさんとも合流して盛り上がってきました。たまにはこういう楽しみながらの演奏も良いですね。

さて、今週と来週で8枚目となる私のリーダーアルバムのレコーディングです。今回は今までとは録音のやり方を180度変え、スタジオでの録音にします。今まではホールを借り切って、高性能のステレオマイク1本で一発録りだったのですが、今後はネット配信という事も念頭において、スタジオで録音し、細かな編集も視野に入れてやることにしました。

さて、今週と来週で8枚目となる私のリーダーアルバムのレコーディングです。今回は今までとは録音のやり方を180度変え、スタジオでの録音にします。今まではホールを借り切って、高性能のステレオマイク1本で一発録りだったのですが、今後はネット配信という事も念頭において、スタジオで録音し、細かな編集も視野に入れてやることにしました。