今年も無事に年が明けました。世の中何かと不安なことが多いこの頃ですが、是非今年も豊かな心を忘れないような一年としたいと思っております。

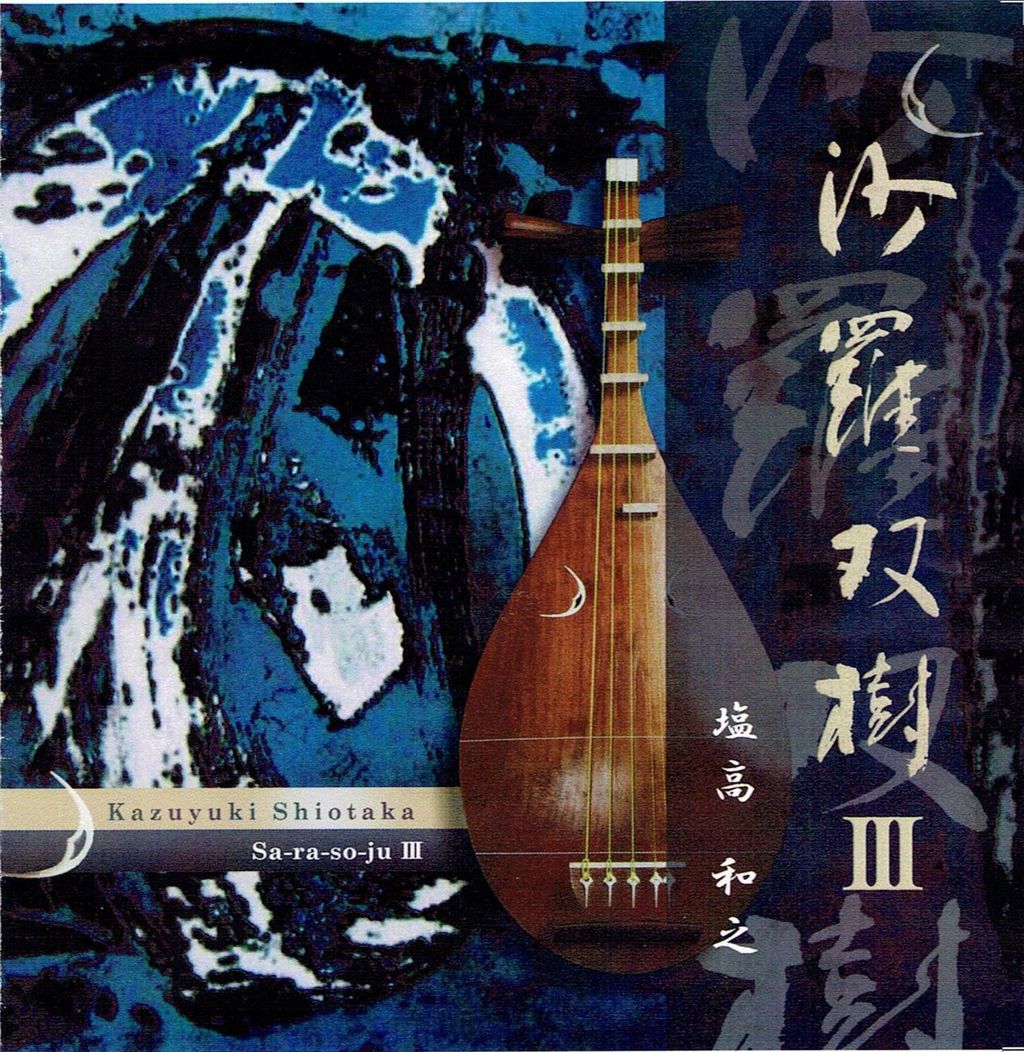

年明けはなんといっても私の8枚目のCD「沙羅双樹Ⅲ」!!。CDの発売は1月11日。ネット配信は2月14日から世界に向けて発信を開始します。新年の幕開けとしては幸先良いスタートです。

年明けはなんといっても私の8枚目のCD「沙羅双樹Ⅲ」!!。CDの発売は1月11日。ネット配信は2月14日から世界に向けて発信を開始します。新年の幕開けとしては幸先良いスタートです。

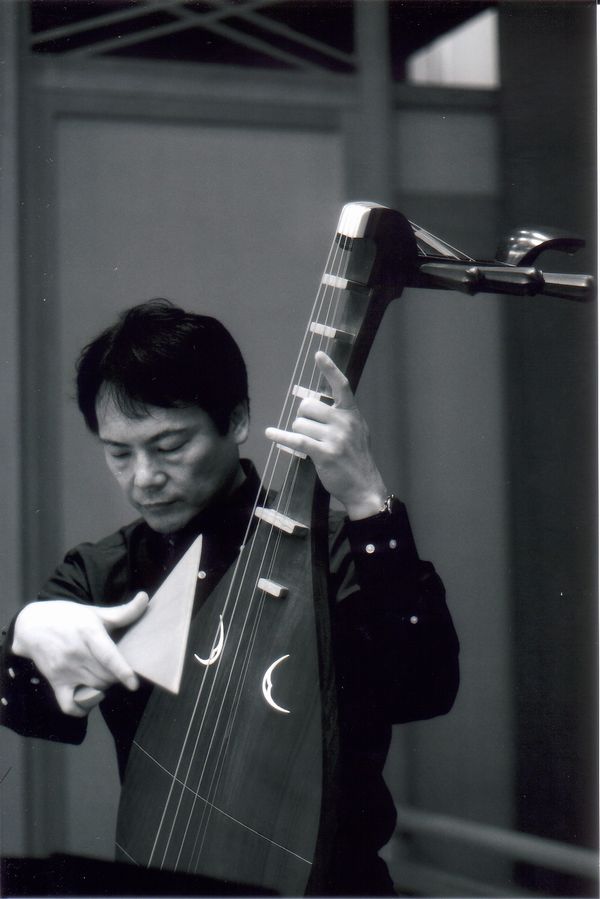

何事にも完璧というものはないですが、今回のCDは今の私の等身大の姿がそのまま入ったと言える内容となりました。最初に琵琶でCDを出してから16年が経ちましたが、ようやく何とかなったという感じです。樂琵琶では既に一つの世界を創ることが出来たという実感があるので、これは自分の軌跡として一つの充実感を持っていますが、薩摩琵琶は今一つその充実感が持てなかったのです。それは私が目指している薩摩琵琶の器楽という分野での作品がまだちょっと少なかったことによると思います。更にこれまでの作品は、音楽が結構前衛的ということもあり、実演のためにメンバーを集められなかったり、集客などの問題で演奏会を開催することが難しかったりしたことが大きいです。舞台で実演しなくては作曲しても世には響きません。私は自分で作曲して、自分で演奏会を企画して、自分で演奏するということをずっと最初からやってきていますので、舞台で実現しないかぎり音楽は完結しないのです。

私の作曲の師 石井紘美先生は当時20代の私に「実現可能な曲を作曲しなさい」とよく言ってくれていましたが、活動を展開すればする程この言葉は身に沁みて、今またこの言葉が大きなメッセージとして私の中で響き渡っています。

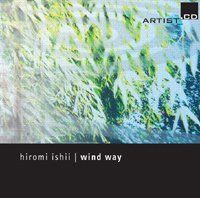

これはWergoから出た石井先生の作品集。もう10年以上前ですが、ロンドンシティー大学での演奏会で、先生書下ろしの新作 コンピューターと琵琶の為の「HIMOROGI」という作品を私が初演し、そのライブ録音が入っています。

これはWergoから出た石井先生の作品集。もう10年以上前ですが、ロンドンシティー大学での演奏会で、先生書下ろしの新作 コンピューターと琵琶の為の「HIMOROGI」という作品を私が初演し、そのライブ録音が入っています。

演奏会当日、会場の客席の周りを取り巻くようにいくつものスピーカーが置かれ、音響関係のセッティングだけでもかなり大掛かりなものでした。これだけの作品をロンドンシティー大学で企画して、現代音楽界のトップレーベルWergoで作品集まで出すということは並ではないです。日本人でも数人いるかどうかというオリンピックのメダリストレベルですが、ここまでやってやって音楽は世に出て評価されるのです。

石井先生からはこういう音楽家としての姿勢を目の前で見せて教えてもらったので、私も演奏会で実演の所まで持っていけない限り、どうにも消化不良状態なのです。だからとりあえず順調にお仕事として数多くの舞台の機会は頂いていても、「本当に自分の音楽をやれているのか」という自問自答がずっとありました。

自分の音楽を自信を持って舞台に立って演奏したい。そんな想いは常に自分の中にあり、それが年々強くなって来ていました。勿論年を重ねるごとに充実して来てはいたのですが、薩摩琵琶に関してはもう一歩という感じが拭えなかったので、50代の今、この「沙羅双樹Ⅲ」を出すことは自分にとって大きな意味があったのです。

今回はベテランヴァイオリニスト 田澤明子さんを迎えて納得の行く演奏が収録できました。田澤さんには、これからの私の演奏会でも色々とお願いしようと思っています。他に尺八の若手 吉岡龍之介君にも私の代表作「まろばし」を吹いてもらいました。

今回収録したヴァイオリンと琵琶の為の「二つの月」は田澤さん以外では考えられない作品です。ハイレベルな技術、感性、経験、どれもが田澤さんでなければ成り立たない。譜面から紡ぎ出される独自の世界は、彼女だけのものだと思います。別の人が演奏したら、良くも悪くもまた別の作品となって行くだろうと思えるような曲に仕上がりました。

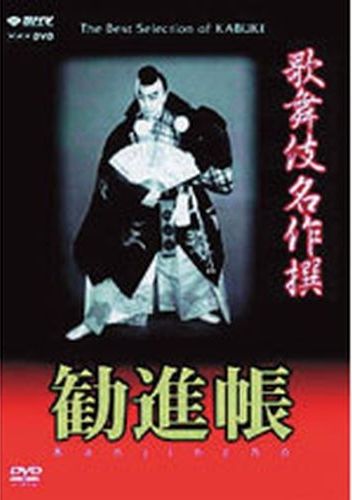

また今回のCDで、私は旧来の薩摩琵琶のスタイルでもある「弾き語り」に関してもきっぱりと区切りをつけました。今回、私なりの「壇ノ浦」を収録しましたが、私は基本的に演奏家であって歌手でも語り部でもありません。声はこれからも使ってゆきますが、それは私の音楽の中のほんの一部でしかありません。少なくとも旧来の弾き語りに関しては、この「壇ノ浦」を境としてどんどんやらなくなるだろうし、やるにしても、もっともっと私らしい形に変わってゆくことでしょう。

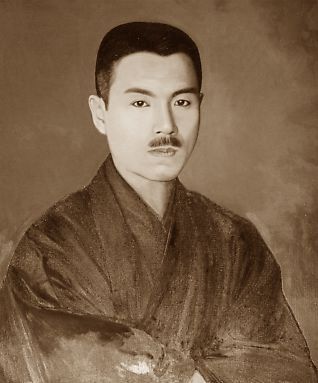

明治後期から大正昭和という軍国時代に大衆芸能として人気を 博した薩摩琵琶はどうしても多分に右寄りで、私には父権的パワー主義が強過ぎると感じてなりません。私が尊敬する永田錦心先生は、そんな軍国の時代にあって、新しい芸術音楽の創造を目指し、「洋楽を取り入れた新しい琵琶楽を創造する天才が現れるのを熱望する」

博した薩摩琵琶はどうしても多分に右寄りで、私には父権的パワー主義が強過ぎると感じてなりません。私が尊敬する永田錦心先生は、そんな軍国の時代にあって、新しい芸術音楽の創造を目指し、「洋楽を取り入れた新しい琵琶楽を創造する天才が現れるのを熱望する」

Normal

0

0

2

と強く願い、常に発言を繰り返していました。私はその言葉を自分なりに受け止め、新たな琵琶楽を創って行きたいのです。

これまで20年ほどの活動の中で、私が思う薩摩琵琶の音楽はだいぶ形となって舞台で響かせることが出来るようになってきました。これからはもっと自分らしい音楽をやって行きたい。今この「沙羅双樹Ⅲ」を出すことは、喜びであり新たな挑戦なのです。今後はこのCDをきっかけにもっと充実してくると思います。今年をその新たなスタートとして一歩を出そうと思います。

今年も宜しくお願い申し上げます。

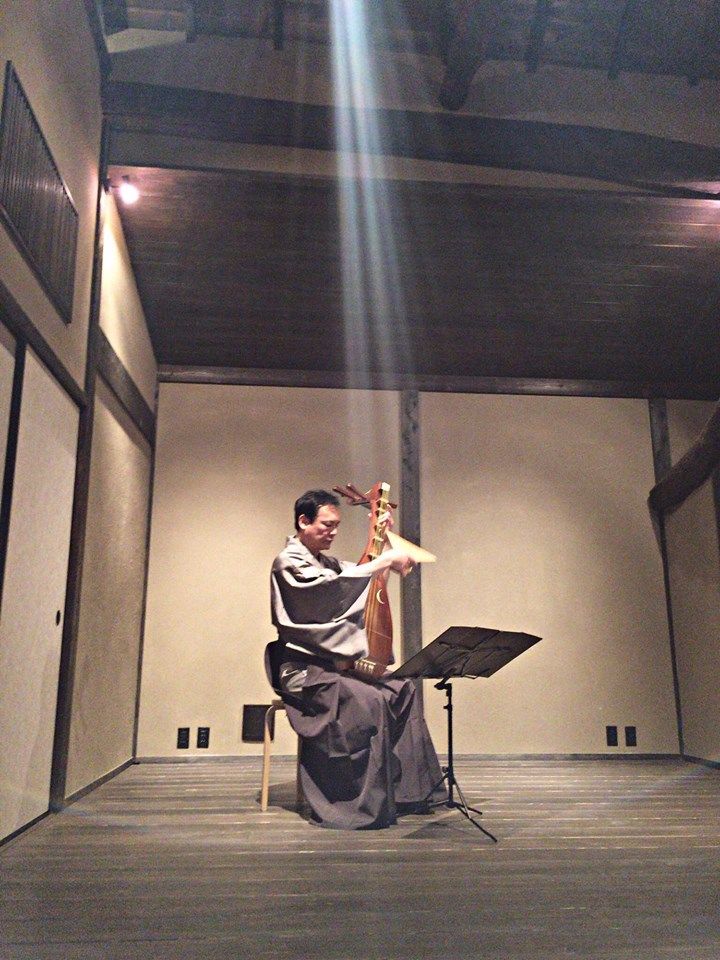

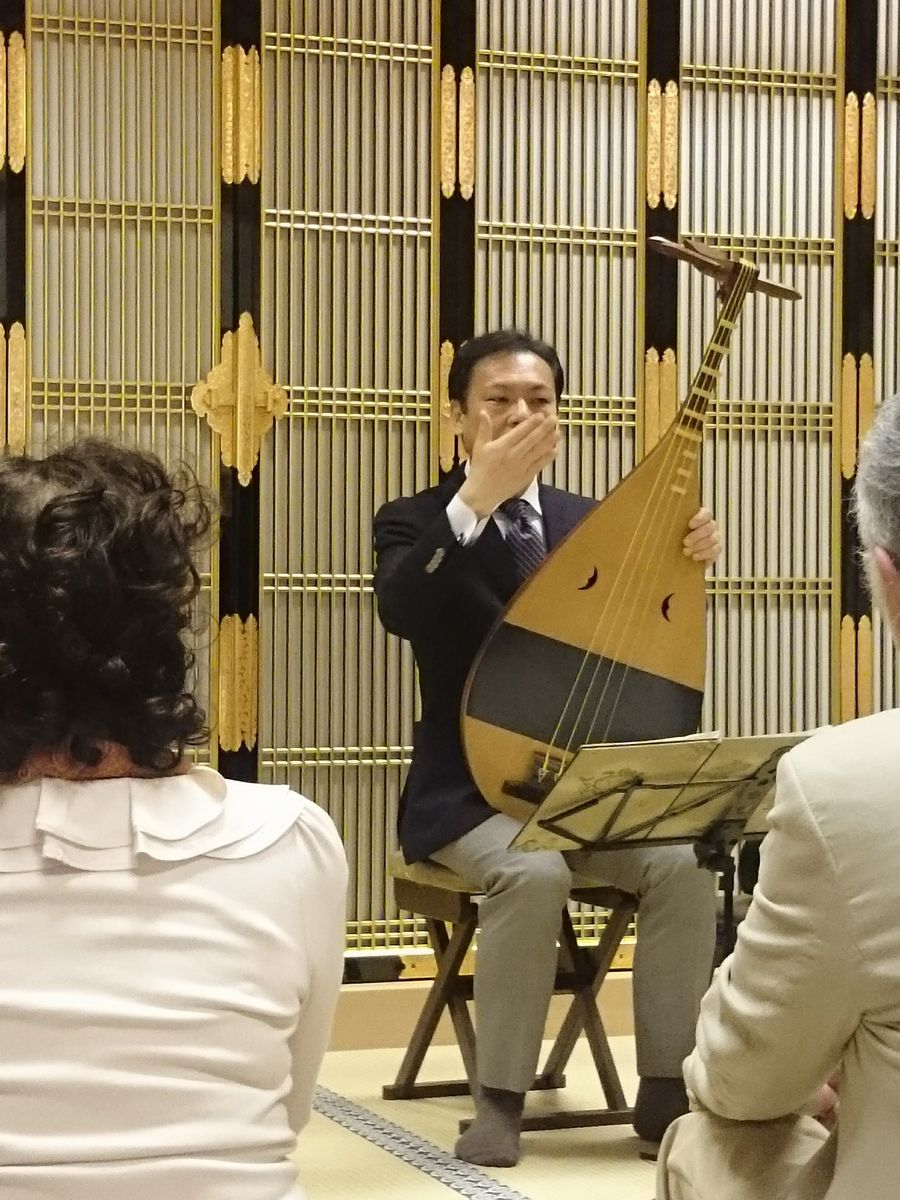

古典雅楽曲や秘曲、敦煌琵琶譜など琵琶の原初の姿に触れ、琵琶を通してシルクロードから現代日本へと視線を向けることが出来ました。元々シルクロードには子供の頃から大変興味があったので、すんなりと入って行けたのですが、実は樂琵琶を弾くことを勧めてくれたのも大浦さんなのです。(

古典雅楽曲や秘曲、敦煌琵琶譜など琵琶の原初の姿に触れ、琵琶を通してシルクロードから現代日本へと視線を向けることが出来ました。元々シルクロードには子供の頃から大変興味があったので、すんなりと入って行けたのですが、実は樂琵琶を弾くことを勧めてくれたのも大浦さんなのです。( 私は琵琶奏者としては一番早くHPを立ち上げ、Youtube そしてネット配信と、時代のツールを友人たちの助けでいち早く使ってきましたが、ありがたいことに私の楽曲も世界の方々が聴いてくれるようになり、更には台湾の演奏家が私の作品を何度もリサイタルで取り上げてくれました。樂琵琶を始めたことは私の音楽家としてのキャリアの中で本当に大きなことでしたね。樂琵琶による3枚のCDも素晴らしい軌跡となったと思っています。

私は琵琶奏者としては一番早くHPを立ち上げ、Youtube そしてネット配信と、時代のツールを友人たちの助けでいち早く使ってきましたが、ありがたいことに私の楽曲も世界の方々が聴いてくれるようになり、更には台湾の演奏家が私の作品を何度もリサイタルで取り上げてくれました。樂琵琶を始めたことは私の音楽家としてのキャリアの中で本当に大きなことでしたね。樂琵琶による3枚のCDも素晴らしい軌跡となったと思っています。

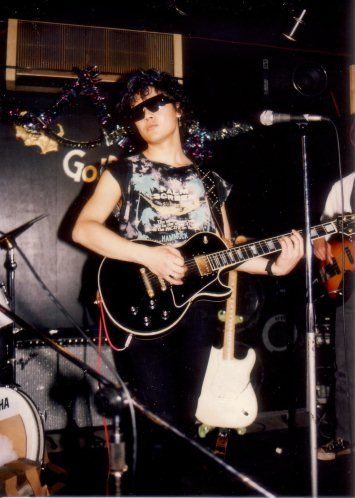

音楽や芸術は本来、人の営みの中から紡がれ出されたものであり、上手下手というところでは判断できないはず。お稽古事とは全く質の違うものなのです。だから生々しいほどにこちら側の心に飛び込んでくるのです。それが時を経て洗練され、濃密なものになって行くのです。

音楽や芸術は本来、人の営みの中から紡がれ出されたものであり、上手下手というところでは判断できないはず。お稽古事とは全く質の違うものなのです。だから生々しいほどにこちら側の心に飛び込んでくるのです。それが時を経て洗練され、濃密なものになって行くのです。