都内は寒い寒いと言いながらも、もう春の風が吹き、梅の花があちこちで咲き出しました。街を歩いていて、ふと梅花に出会うと本当に心和むものがありますね。決して派手ではないのだけど、その可憐な姿は、まだマフラーを巻いている身に微笑を投げかけてくれるようで、あの小さな花びらがなんとも愛おしく思えてきます。

一昨年の越生梅林

CDを先月リリースしてから、あらためて自分の弾き語りによる「壇の浦」を聞いて、もうあの琵琶唄の唄い方を変えようと、このところずっと考えています。録音する前から、琵琶弾き語りに関しては「旧来の弾き語りスタイルの最後の記念にしよう」と思っていましたが、一段落着いて改めて更に思うことが多々ありますね。

私はやはり何処まで行っても「器楽の人」であるという認識が年を重ねるごとに強くなって来ているのですが、それでも薩摩琵琶に弾き語りというスタイルが、その誕生からある以上無視は出来ません。お仕事も色々と頂いてやっていますので、器楽面だけでなく、弾き語りに於いても独自のスタイルを創り上げればよいだけのこと。こうした想いは少しづつですが、盛り上がってきました。

琵琶で弾き語りをやるのなら、大声を張り上げて「誰がどうして、何がどうした」という物語の筋を延々と節を付けて説明するストーリーテリングではなく、「詩」を歌いたい。能でも長唄でもストーリーテリングだけで無く、愛を基本にして様々な情感や心象心情を歌い上げているのに、薩摩琵琶は哀切の心や勇ましい物語ばかりに終始し、物語の筋のみを追いかける。私が琵琶を手にして一番最初に違和感があったのは、あの歌詞です。

琵琶で弾き語りをやるのなら、大声を張り上げて「誰がどうして、何がどうした」という物語の筋を延々と節を付けて説明するストーリーテリングではなく、「詩」を歌いたい。能でも長唄でもストーリーテリングだけで無く、愛を基本にして様々な情感や心象心情を歌い上げているのに、薩摩琵琶は哀切の心や勇ましい物語ばかりに終始し、物語の筋のみを追いかける。私が琵琶を手にして一番最初に違和感があったのは、あの歌詞です。

薩摩琵琶の音楽は古典音楽と違い、明治~昭和初期の軍国の時代に成立したジャンルですが、とはいえ皆が知らない物語を、同じパターンの構成でイントロからエンディングまで延々と弾き唄い、20分も30分もストーリーの説明に終始する。これはこの多様化したグローバルな現代にとても合っているとは思えないのです。大体軍国ものや忠義の精神などの内容の曲を、現代において演奏する意味はあるのか・・・?。私には皆目検討が付きません。

琵琶唄に関しては、以前より「父権的パワー主義」などと名付けてブログに書いてきましたが、私には演者の大いなる自己顕示欲と自己満足がどうしても聞こえてくるのです。古典の味わい深い佇まいも無く、ある時代の一つの価値観を只管押し付けてくる音楽は、私の想う音楽とは程遠い所に位置していたのです。

しかし私にとって、薩摩琵琶のあの音色は何にも変えがたい魅力があります。だから薩摩琵琶と唄を切り離し、器楽としての琵琶楽の確立を目指したい。この音色を何よりも多くの人に聴いて欲しいのです。けっして唄ではないのです。

琵琶唄のこの辺の問題はまた今後ゆっくりと取り組んで行くつもりです。時間をかけて多くの方に話を聞いてもらったり、実験をしたりしながら、弾き語りに関しても独自のスタイルを創らない限り、声を伴う琵琶の弾き語りは自分の中で難しくなってくるでしょうね・・・。

5年ほど前の吉野梅郷にて①

5年ほど前の吉野梅郷にて①

人間はいつも何かしら考え、何かしら作り、行動し、何かをすることを美徳とし、物や財産、実績等を作り上げようと努力することが素晴らしいことだと考えます。こうした人間の感性と性質が音楽を生み出し創るのです。またこうしたことを自分の中で燃やして行くことが無くなったら、もう芸術家として何かを生み出し、活動して行くことは出来ないですね。

しかし梅花を眺めていると、そんな想念雑念も何時しか消えて、穏やかな時間だけを感じます。私は旺盛な創作意欲を持ちながらも、一方でもっと淡々と与えられた所に根を張って、けれん無く生きてみたい、という願いも強くあります。勿論まだまだ私にはやりたいことが沢山あって、生きることへの欲を断ち切ることは出来ませんし、悠々と大地に立って本当の意味で生を謳歌するにはとても至りません。ただ、前へ前へと歩みを進めることだけが人間の生き方なのか・・?、物を作り出しキャリアを積むことだけが素晴らしいのか・・・・?。そういう問いかけは常に私の中に燻っています。

梅花を見ていると、そんな日々の想いはしばし彼方へと去り、人間の思う概念としての時間さえもいつしか消え、自然の移り変わりの中にぽつんと居る自分を発見します。梅花はただかすかな微笑を湛え、静かに咲いているだけ。しかしその微笑みは、人の心にす~と届いて心を満たしてくれる。その密やかで淡い佇まいが何よりも素敵なのです。そんな力は少なくとも今の薩摩琵琶には全く無いですね・・。

毎年のように行っていた吉野梅郷の梅花は、皆様ご承知のようにもう全て無くなってしまいましたが、私の記憶の中にはあの姿が焼きついています。この時期になると、必ず心の中に甦ってくるのです。私もそんな音楽を作り演奏して行きたいものです。

そして次はメゾソプラノの保多由子さんのサロンコンサートにも伺いました。赤坂のドイツワイン専門店「遊雲」という素敵なお店での弾き語りによる演奏でしたが、自然で伸びやかな声、そして気負いのない素直な感性から紡がれた歌曲の数々が実に気持ちが良かったです。加えて私は生意気にもドイツワインが結構好きなものでして、がぶがぶと頂いてきました。美味しゅうございました。

そして次はメゾソプラノの保多由子さんのサロンコンサートにも伺いました。赤坂のドイツワイン専門店「遊雲」という素敵なお店での弾き語りによる演奏でしたが、自然で伸びやかな声、そして気負いのない素直な感性から紡がれた歌曲の数々が実に気持ちが良かったです。加えて私は生意気にもドイツワインが結構好きなものでして、がぶがぶと頂いてきました。美味しゅうございました。 メンバーは公淳さんのテナーの他、ピアノにケビン・マシュー、ベースにタイラー・イートンというトリオ編成。NYで一緒にライブをやっていたトリオだそうです。実に素晴らしい図太いサブトーンが鳴り響いてましたよ。以前このブログでも紹介したスーン・キムさんもそうですが、若い頃からジャズの中心地に身を置いて研鑽していると、音がそうなるんでしょうか。日本のライブでは滅多に聴けない「ジャズ」の音が溢れていました。小さなジャズクラブでしたが店内は満杯で、且つ海外の方ばかりでしたので会話もMCも英語。何だかNYにでも居るような雰囲気でしたね。これぞモノホンのジャズ!。久しぶりに「ジャズ」に浸った感じ。大満足!!!

メンバーは公淳さんのテナーの他、ピアノにケビン・マシュー、ベースにタイラー・イートンというトリオ編成。NYで一緒にライブをやっていたトリオだそうです。実に素晴らしい図太いサブトーンが鳴り響いてましたよ。以前このブログでも紹介したスーン・キムさんもそうですが、若い頃からジャズの中心地に身を置いて研鑽していると、音がそうなるんでしょうか。日本のライブでは滅多に聴けない「ジャズ」の音が溢れていました。小さなジャズクラブでしたが店内は満杯で、且つ海外の方ばかりでしたので会話もMCも英語。何だかNYにでも居るような雰囲気でしたね。これぞモノホンのジャズ!。久しぶりに「ジャズ」に浸った感じ。大満足!!!

ライブの現場に足を運んでくれる方々は、音楽だけでなく、その華やかさも求めて来るということです。派手な演出だけで、見せ掛けの華やかさに寄りかかったものはつまらないですが、華のない舞台はもっとつまらない。特に日常を引きずっているような舞台は最悪です。衣装やセットではなく、人を惹きつける人間力こそ舞台の魅力かもしれません。

ライブの現場に足を運んでくれる方々は、音楽だけでなく、その華やかさも求めて来るということです。派手な演出だけで、見せ掛けの華やかさに寄りかかったものはつまらないですが、華のない舞台はもっとつまらない。特に日常を引きずっているような舞台は最悪です。衣装やセットではなく、人を惹きつける人間力こそ舞台の魅力かもしれません。

20歳の頃、ジャズを弾かせてもらえるというので、ナイトクラブのバンドマンとなったのですが、実際はジャズもやるものの歌謡曲をけっこう弾かされて、心底歌謡曲を弾いて金を稼いでいる我が身を嘆き、仕事を止めてしまいました。まあ遅まきながらやっとこさ世の現実がようやく目の前に立ちはだかり、一つ大人になったともいえますね。それにしても本当に気付くのが人より遅い・・・。しかしまあそのお陰で琵琶へと歩みを進めることが出来たのですから、こういうことも一つの与えられた試練・運命だったのでしょうね。

20歳の頃、ジャズを弾かせてもらえるというので、ナイトクラブのバンドマンとなったのですが、実際はジャズもやるものの歌謡曲をけっこう弾かされて、心底歌謡曲を弾いて金を稼いでいる我が身を嘆き、仕事を止めてしまいました。まあ遅まきながらやっとこさ世の現実がようやく目の前に立ちはだかり、一つ大人になったともいえますね。それにしても本当に気付くのが人より遅い・・・。しかしまあそのお陰で琵琶へと歩みを進めることが出来たのですから、こういうことも一つの与えられた試練・運命だったのでしょうね。

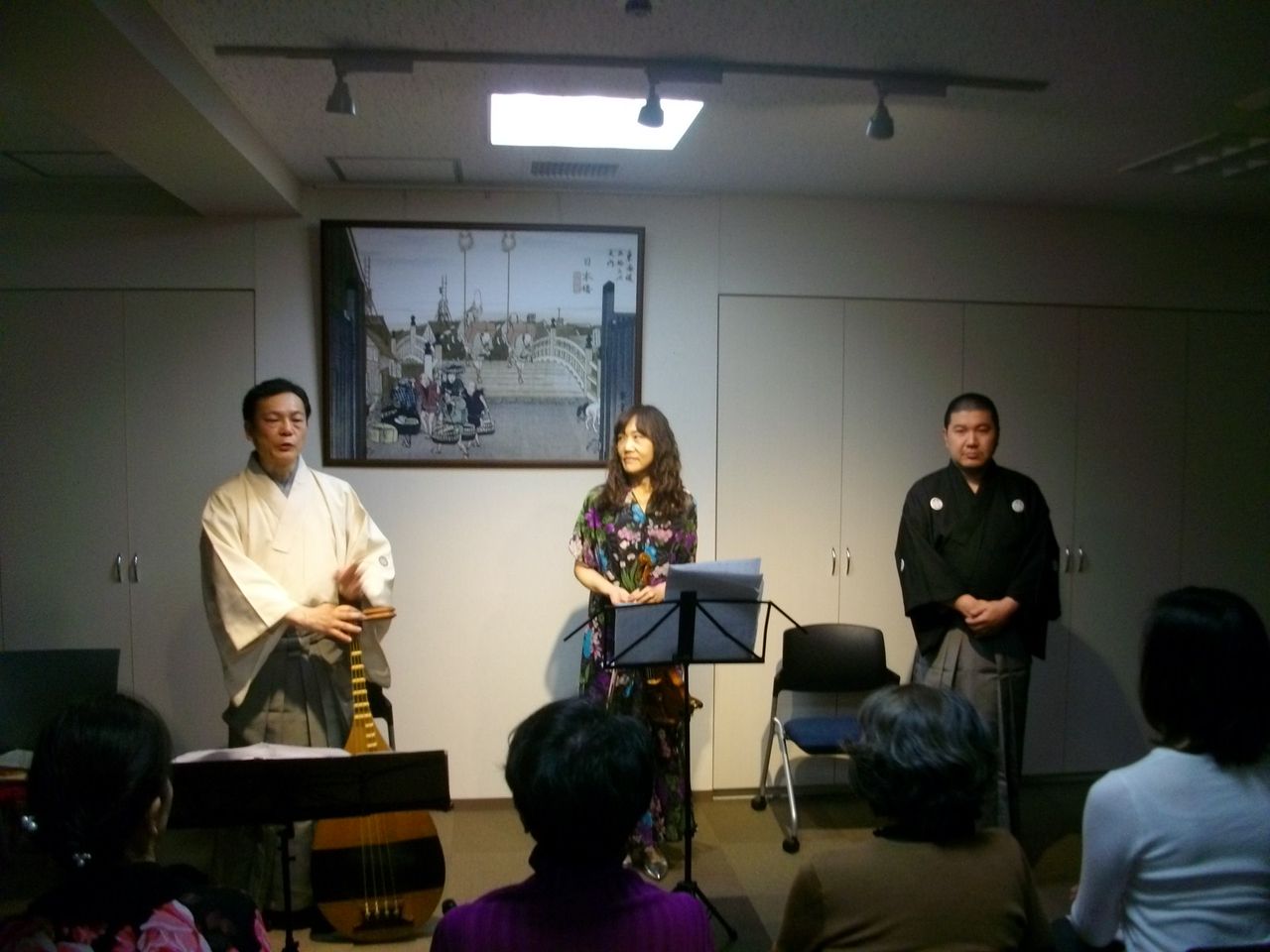

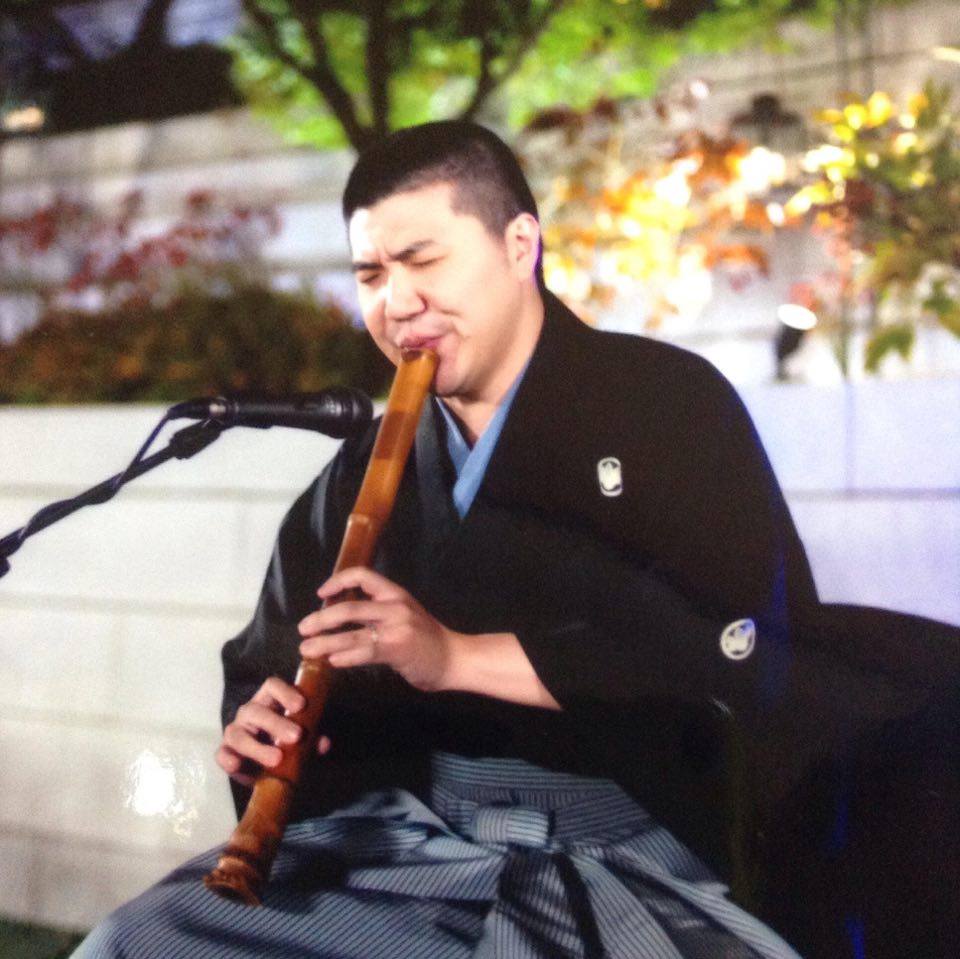

「まろばし~尺八と琵琶の為の」を吹いてくれた吉岡君は、これまで何度か大きな舞台でも共演して来ましたが、彼は若手ながら弱音がなかなかに素晴らしく、今回も弱音を生かした演奏で「まろばし」を吹いてくれました。スーパーテクニックを誇示しようという尺八奏者が多い中、貴重な存在だと思います。

「まろばし~尺八と琵琶の為の」を吹いてくれた吉岡君は、これまで何度か大きな舞台でも共演して来ましたが、彼は若手ながら弱音がなかなかに素晴らしく、今回も弱音を生かした演奏で「まろばし」を吹いてくれました。スーパーテクニックを誇示しようという尺八奏者が多い中、貴重な存在だと思います。

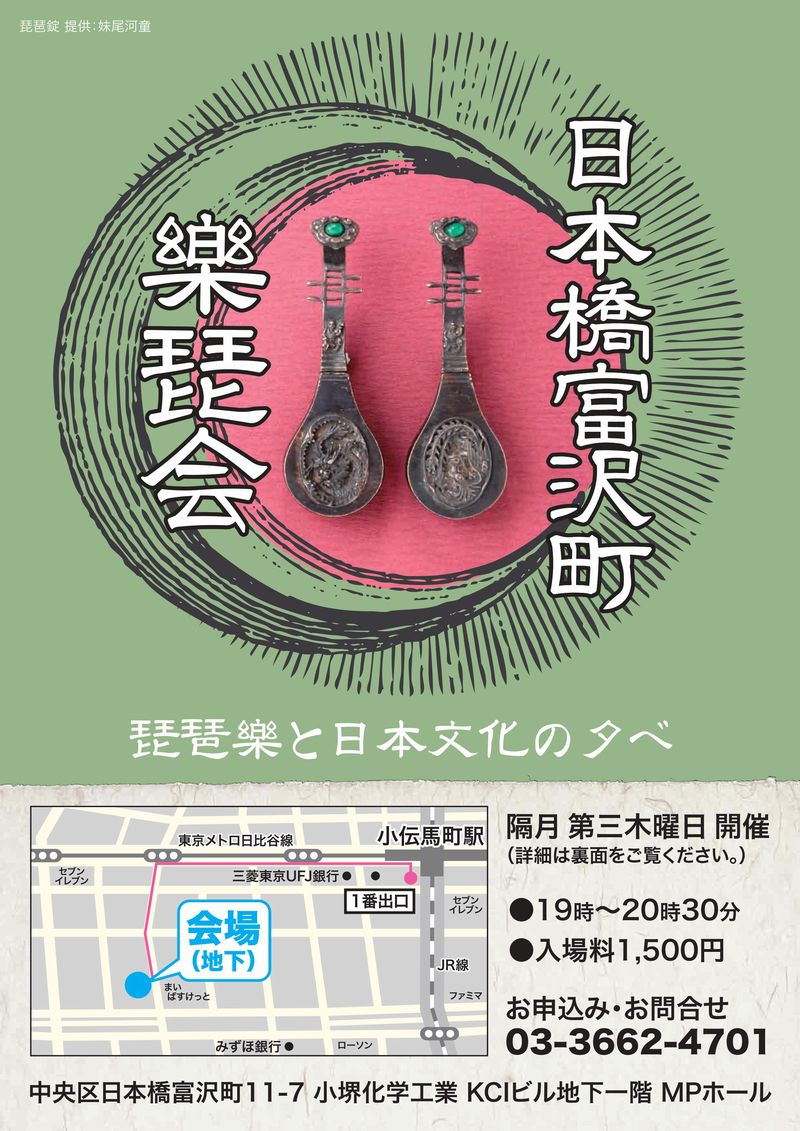

6月21日は私の琵琶を作ってくれた石田克佳さんを迎え、正派薩摩琵琶と錦琵琶の聞き比べ、そして琵琶にまつわる様々なお話を聞かせてもらいます。

6月21日は私の琵琶を作ってくれた石田克佳さんを迎え、正派薩摩琵琶と錦琵琶の聞き比べ、そして琵琶にまつわる様々なお話を聞かせてもらいます。