先日雪が降ったと思ったら、もう日曜日には満開宣言が出るというなんとも目まぐるしい春ですね。

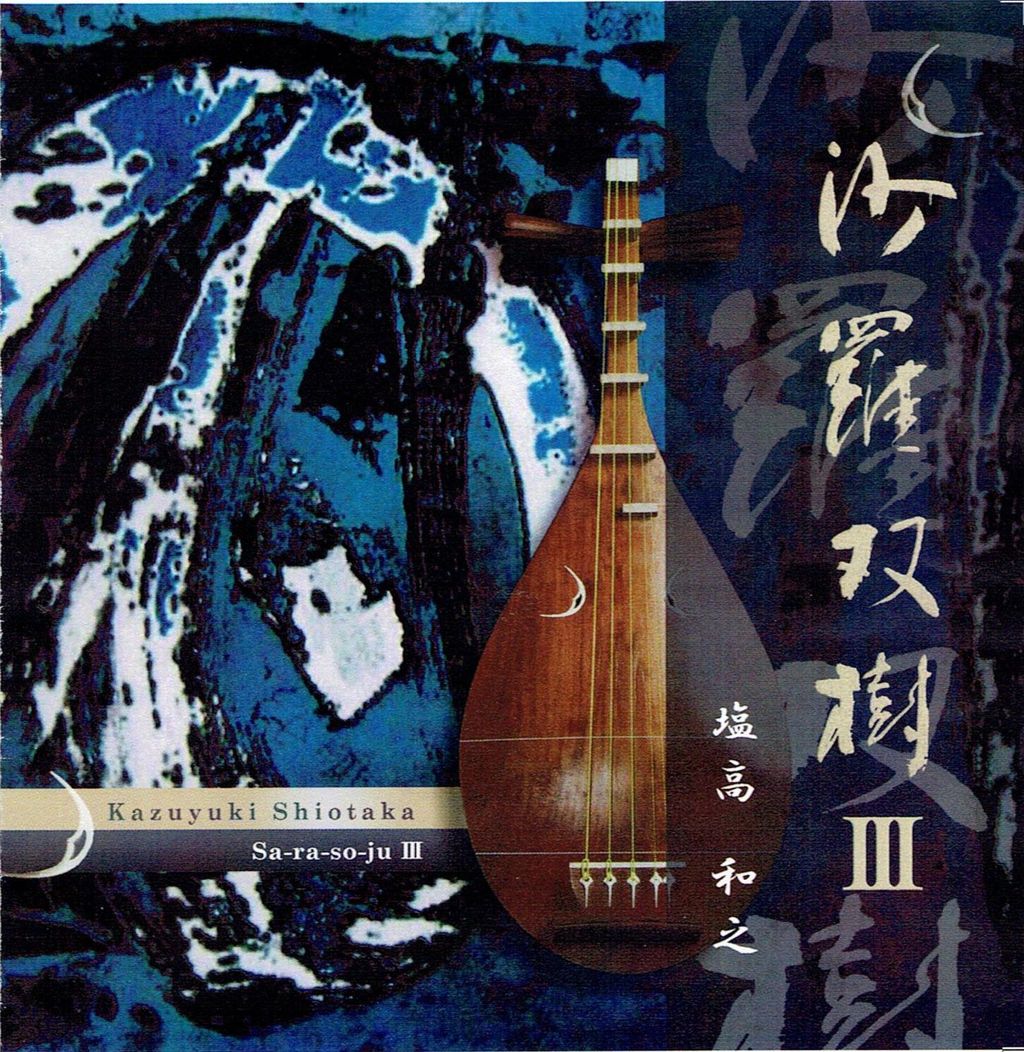

今年は年明け早々から、塩高モデル大型2号機の側面がバリバリと剥がれ、びっくりしましたが、1月末には1号機の覆手が演奏中に取れ、もう散々でした。2号機は先月直って来たのですが、1号機はやっと昨日直ってきました。私は限界まで楽器を鳴らすタイプですので、大分負担をかけていたのでしょう。どちらもメンテナンスの時期に来ていたということです。

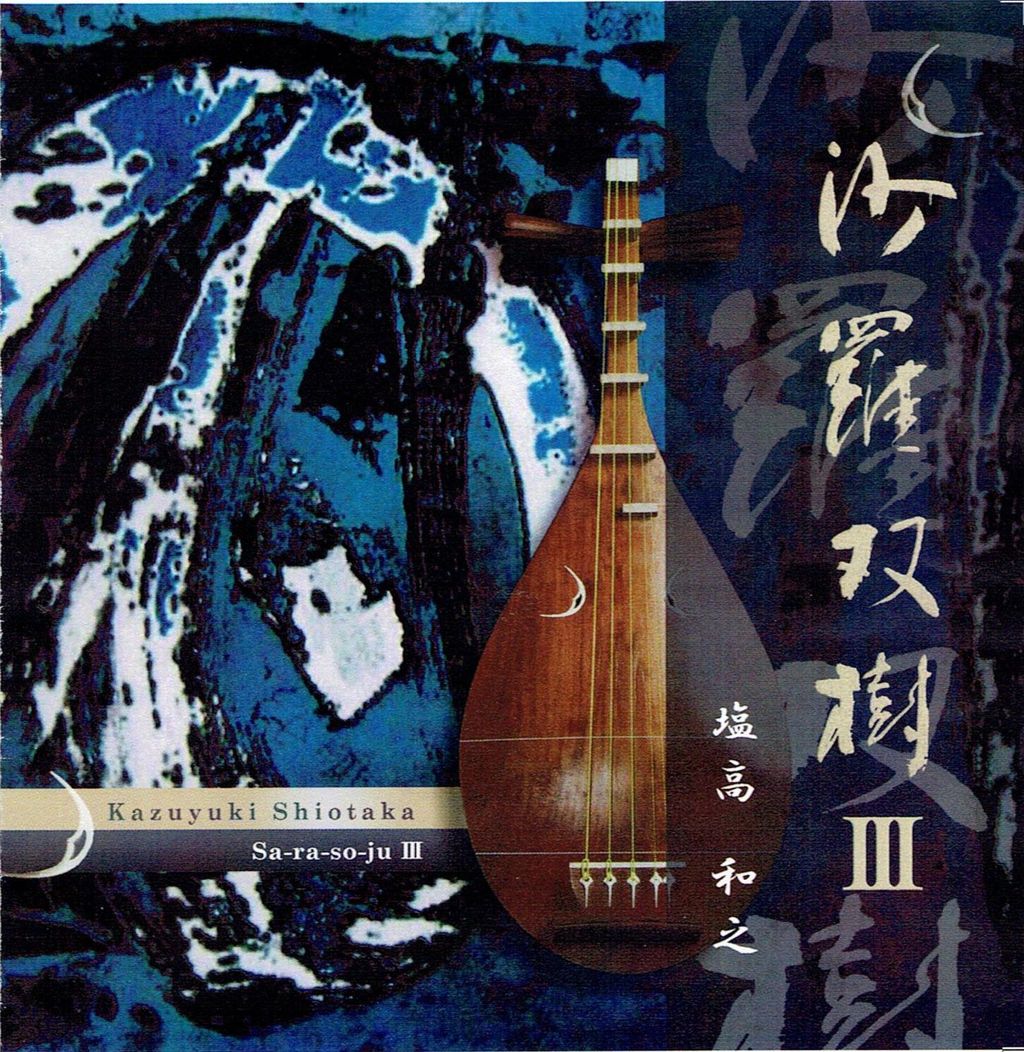

ここ数年は2号機のほうが出番が多く、1号機の方はずっと総合的なメンテナンスをやっていなかったので、今回は全ての駒の作り変えをして、覆手の取り付け角度を上げて絃高を調整し、そのほか糸巻きや面板のひび等々必要なメンテナンスを全体に渡ってやってもらい、更に象牙レス加工を施しました。糸口は貝で、覆手の糸留めの所はプラスティック、その先端は黒檀、海老尾の先端は象牙椰子という木の実にしてもらいました。

元々月マークはプラスティックでしたので、これで完全象牙レスになりました。糸口の貝は分解型琵琶と同じ仕様になっていて、弦長に差を付けてあります。

やはり時代に対応して、ハードの面もどんどん変えていかないと、世界に受け入れてもらえません。もう象牙や犬猫の皮を使うことは世界標準のセンス、モラルから見ても、別素材に変更すべきだと私は以前から考えていました。当然音質面は以前とは変わるでしょう。でも50年前の三味線と今の三味線では全く音の出方が違うというのも事実です。ピアノの鍵盤も、ドラムのヘッドも、筝の絃も皆こうした時代に合わせた改良を経ても、現代に夫々素晴らしい響きを作って来ているのです。勿論演奏技術も楽器の変化に合わせて変わってきますし、表現の仕方や音楽そのものも変わります。世の人々が良いと思う音のセンスも変わって行きます。音楽は常に世の中と共にあってこそ音楽。変わってゆくことこそが自然なのです。そこを忘れては音楽は成立しません。何事も変われないものは滅んで行くのです。

今邦楽を取り巻く状況は変化の真っ只中にあります。そこを感じ取れるかどうか、今後はそこにかかっているでしょう。多分2020年の東京オリンピックをきっかけに、邦楽器には何らか変化が起きるはずです。起こさなければならない事態になるでしょう。その時にその変化に耐えられるだけの包容力と技術、そして柔軟な感性が邦楽に残っているかどうか。今正にそこを問われているのだと思います。

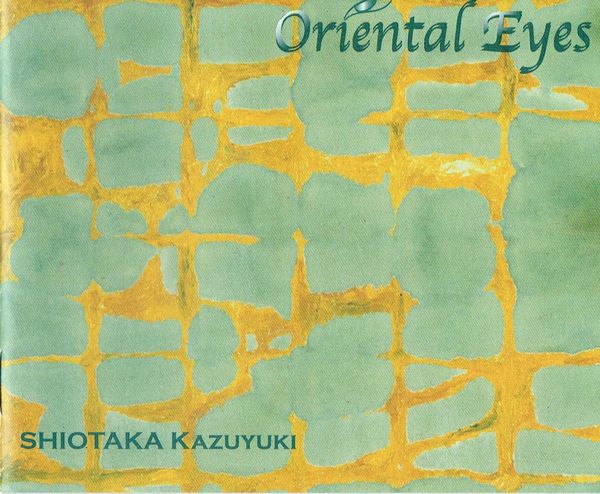

1stCD 「Orientaleyes」

1stCD 「Orientaleyes」

この大型1号機は私の1stCD「Orientaleyes」で使ったものです。こいつがあらためて命を輝かせて戻ってきたことで、初心のあの頃を思い出しました。まだ30代で突っ走っているだけとも言えるような状態でしたが、あの純粋な心となんでも吸収する姿勢を忘れたくないですね。

私は何時も自分を取り巻く環境や自分自身に変化を感じると、「初心」ということを思います。人は少し色んな勉強をすると、確かに知識も多少の経験もついてきますが、同時にそれに囚われ、つまらないプライドが出てきて、いつしか小さな所に固執して世の中が見えなくなることはよくあることです。

初心者の頃は、とにかく自分の知らないことを吸収する為に貧欲で、あらゆる努力も惜しまなかった。自分と違う感覚のものをどんどんと取り入れ、違うものだからこそ勉強を重ねた。しかし多少弾けるようになると、初心の頃の柔軟なセンスが無くなり「こういうものだ」「こうでなければ」という硬直した頭になって自分の世界に閉じこもって、目の前の事すら見えなくなってしまう。これが一番の落とし穴だと私は常に感じています。

幸い私には色んな分野の友人が居て、しょっちゅう私の知らない世界のことを話してくれますので、そういう話を聞く度に私は「初心」を思い出し、常に多くのものを吸収し勉強する姿勢でいようと思うのです。謙虚ということよりも、まっさらといった方がよいでしょうか。なんでもないただの人で居ないと、入ってくるものも入ってきません。人は偉い先生にお説教はしてくれませんし、至らぬ点も指摘してくれません。だから舞台を下りたら、琵琶奏者の塩高ではなく、ただの一人間としているように心がけています。

今回直ってきた大型一号機と昨年分解型に改造した中型2号機

この大型1号機は今回のメンテナンスで音がシャープになり、通りの良い音になりましたので、これからまた使用頻度が上がってくると思います。少し音色が硬く感じなくもないですが、そこはサワリの付け方を工夫したりすれば全く問題ありませんし、これによって新たな表現が生まれ、私の音楽は更に一歩大きく前進することでしょう。糸口のサワリに関してはメンテナンス性も良くなりましたので、こいつの今後の活躍に期待したいですね。

相棒達もここ1,2年でリフレッシュされて戻ってきましたので、私自身も今一度初心に帰って取り組んでゆきたいと思います。

「初心忘るべからず」

桜の花も咲き始めたというのに、なんと今日は雪の一日となりました。ここ杉並ではお昼頃は結構な降りっぷりで、冬に戻ったような寒さでした。桜の花の上に降る雪とは・・・寒の戻りにしては戻りすぎです。来週にはきっと春の陽射しが注ぐのでしょう。それまでしばしの足踏みですね。

今年のお花見も楽しみです。昨年の新宿御苑の桜

演奏会の少ないこの時期は、いろんなものを観て聴いて、そこから感じたものを我が身の糧とするためにある時間と位置付けています。普段から時間さえあれば舞台もライブビューイングも観に行きますが、自分の中に満たしてゆくには、ゆっくり味わい、考える時間が必要です。それらの経験が新たな発想を生み、また作品も生みます。そこまでじっくりと自分の中まで取り込んでゆくのは、この時期ならではといえますね。特にこんな雪の日には思いが深まります。

音楽は専門という事もあり、またちょっと違う刺激なのですが、映画やオペラなど観ると本当に視野が広がり、多様な世界を体験出来て楽しいです。自分の普段触れていなかった世界に触れると本当にワクワクします。先日もアフリカを舞台にした映画を観ましたが、今迄視野の中に入っていなかったアフリカが急に感覚の中に入ってきて、パ-っと視野が開けたような感じがしました。素晴らしい体験でした。

この春も色々映画は観たのですが、中でも「命をつなぐヴァイオリン」には色んな想いが湧き上がりました。

第二次大戦中のウクライナを舞台に、神童と呼ばれた子供たちが、その天才的な音楽の才能をナチスやボリシュビキに翻弄され、戦争の非情を描く内容なのですが、観終って、人間の愚かさに暗澹たる気持ちになりました。何故人間はいつまで経ってもパワー主義を止められないのか・・・。無垢な子供たちは何の問題もなく心をつなぐことが出来るのに、大人はそれが出来ない。古代から何も変わっていないし、何も学習もしていない・・。人類に知性はあるのか・・?。強い憤りが残りました。

もう力で相対する考え方を捨てていかないと、本当に人類は終わってしまいそうな気がします。先ずは小さな個人からそんな気持ちになっていかないと、また同じことを繰り返してしまう。ジョン・レノンが「イマジン」を歌ったのは1971年。あれからもう50年近い年月が経っていますが、その間にも世界中で常に戦争が起きている。止むことはありませんでした。「イマジン」を理想主義のムーブメントではなく、現実として行動していかないと、この世から音楽さえも消えてしまうかもしれません。この映画の中の子供たちの音楽は権力と武力によって抹殺されてしまいました。私たちはそれをしてはいけない。私たちは次世代に素晴らしい音楽を残してあげなくては!。我々はその使命を帯びているのではないでしょうか。そんな想いが募りました。

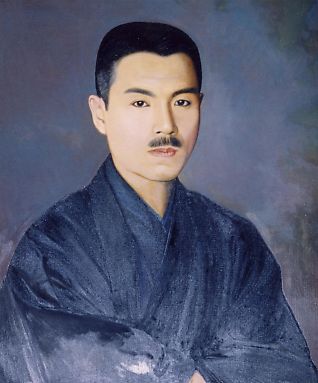

古来より芸術家は権力・武力などのパワー主義に翻弄されつつも、何処までも自由を表現し、その精神こそが芸術家たる証でした。それは国境も時代も民族も超えてあらゆる所に共感を生み、世界中に種をまいて行きました。世阿弥も利休も永田錦心も、色んな軋轢や困難を乗り越えて新たな世界を次世代に残して行ったのです。それは彼らが背負った運命であり、同時に芸術を志した我々にも少なからずある矜持だと思います。天才達のようには常識やルールを大きく越えることは出来ないかもしれませんが、枠の中にこじんまりと収まり、あぐらをかいて満足して、枠を越えて行けないようでは、ものは創り出せません。既成の枠やスタイルの中で何かをするのではなく、時代の移り変わりと共に、スタイルそのものを創り出し、どんどんと広げ、次世代に新たなものを提示してゆくことが芸術家の使命なのです。

マイルス・デイビス

今、芸術家は本来の姿を思い出して、その役割を果たす時に来ているのではないでしょうか。今くらい芸術が大切な意味を帯びている時代もないのかもしれません。ショウビジネスに振り回され、目の前の競争にかまけていては芸術のもっと奥にあるだろう「根理」を見失ってしまいます。自由な視野こそが芸術家に与えられた特権です。芸術家はもっと自由に旺盛に活動すべきだと思います。

人間は社会の中でしか生きられないし、その社会を選択することもなかなか難しい。そう簡単に多様なものを受け入れることも出来ません。しかし同じ民族でも、いや家族でも、お互い顔も感性も好みも違うのは当たり前であり、その様々な個性が溢れてこそ、世の中が成り立ち、また魅力が満ちているということは皆が判っているはず。

愛を持っていない人間は居ないように、民族や言語が違っても、どんな相手であっても共通項は沢山ある。人間なら美味しいものをしたいし仲間と食べている時には皆笑顔になるでしょう。それが人間というもの。そんな気持ちを分かち合えるようでありたいですね。

とりとめもなく想いの広がる寒い春の日でした。

安洞院から市内を望む

先日の3,11祈りの日は、大勢の方にお越しいただきまして、大変よい雰囲気の中務めることが出来ました。今回も手紙を募集して、俳優の紺野美沙子さんがそれを朗読しましたが、単なる地震というだけではなかったこの災害を語り伝えてゆくことには、一つの使命を感じますね。来年も是非参加したいと思っています。

越生梅林

越生梅林

春は3,11を除き、ほとんど演奏会を入れず、毎年家の中にいることが多いので、じっくりと色んなことを考えます。今後の演奏会プログラムを練り直したり、曲の手直しや作編曲など、こういう時間をまとめて取ることで、音楽を洗練し、その年の活動の方向を考えているのです。何時も何時も演奏会に追われていてはクオリティーがあがっていきませんし、新作の作曲にも取り掛かれません。

今年は8枚目のCDを出したことで、ちょっと方向が変わってきました。それも薩摩琵琶のCDとしては10年ぶりの作品集ということもあり、声や曲について今まで感じてきたことがやっと具現化してくるような感じがしています。

歌についてはこのブログでももう何度か書きましたが、今年は何より原点への回帰という点が一番に来ています。自分が琵琶を手にして、初めて琵琶っていいなと感じたその感覚を、もう一度確認しているといったらよいでしょうか。私はやはり琵琶のあの音色をなにより求めたのです。特にここ10年は樂琵琶を追求していたこともあり、器楽としての琵琶により意識が向いてきました。以前にも書きましたが、今回のCDで琵琶唄には区切りをつけました。やはり私は琵琶の器楽曲をもっと旺盛に作り、演奏して行こうと思います。この春はこうした自分の中の志向を再確認しているのです。

この志向は琵琶だけでなく、他の音楽への接し方にも影響しています。不思議なもので、今迄あまり興味の無かったジャンルを聞いたり、大好物のジャズギターも、聴くスタイルの幅が広くなりました。

以前から私の琵琶の演奏を「ロックだね」といってくれる方が多いですが、まあ歴代の薩摩琵琶のジャケット(右から1st,2nd,3rd,5th下は8th)も邦楽という雰囲気ではないですね。自分では特に考えずに好みの感じをデザイナーに伝え作ってもらっていただけなのですが、こうして並べるとロックなフィーリングは昔からたっぷり持っていんだということが、今さらながら良く判ります。そういえば以前、とある先輩に「これは琵琶楽のジャケットらしくない」と叱られたこともありましたね。

敦盛や経正などを作詞してくれている森田亨先生は前から「塩高ロック」説を言ってくれていましたが、今年も年明け早々色んな方に「クィーンの○○みたい」「エアロスミスの曲のようだ」etc.と評されました。

先日の3,11の会では詩人の和合亮一さんと昨年に続きコラボしましたが、和合さんから送られてきた詩の脚注には「塩高さんのロック高まる」なんて書いてありましたね。きっと感性鋭い芸術家の方々は、私の演奏の中にロックな部分を見て取るのでしょう。私のオリジナルモデルの琵琶も「Eruption」という曲を聴き、ああいう低音のうなりが欲しいと思って、あれこれと注文をつけて琵琶職人の石田克佳さんに作ってもらったので、最初から音楽的志向の中に多分にロックな要素が含まれていたのは間違いないですね(歌の付いているロックは今でも好きではないのですが・・・)。やっぱり青春時代の記憶はぬぐえませんね。

ということで今回は、最近またよく聞くようになったこちらを是非。ロックが嫌いな人はスルーしてください。私にとっては麻薬のような魅力があっても、他の人にとっては騒音にしかならない・・?かもしれません。

こういうのを聞くと自分の中のどこかと激しくリンクするものを感じます。この動画は何時見ても私を激しく揺さぶり、気分をハイにしてくれます。是非ヘッドフォンで大音量にして聞いてみて下さい。

以前の私は自分のこうした部分を押さえ込んでいたように思うのです。それがどんどん自由になって、自分の本当にやりたいもの、自分らしいものが表面化してきている、そんな感じがしています。基本的に私の音楽は現代音楽志向なので、普段はジャズや現代音楽等を聴いていて、ロックを聴いているわけではないのですが、心の奥

底には爆発(eruption)するような思いが常に燻っているのだと思います。

そろそろ桜が待ちどう強いこの頃ですが、この春はもっともっと自分の内面を掘り下げて、時代と共にある琵琶の形を自分なりに探って行きたいと思っています。ポップスのようなエンタテイメントではなく、従来の琵琶唄でもなく、芸術音楽として世界に向けて琵琶の器楽曲を広めたいですね。そして何よりも一番自分らしい姿を具現化してゆきたいのです。

春の陽射しの中、のんびりとしながらも、自分の中のEruptionが盛り上がりました。

今年も3月11日がやってきます。今年で七年という歳月が経ちましたが、今どれだけの人があの震災のことを覚えているでしょうか。今東京では、節電という言葉すら聞かれなくなりました。しかし3,11は単なる大地震というだけではない大きなものを現代の日本に突きつけ、残しました。私達はこれからもそれらを深く考えて行かなくてはならないように思います。

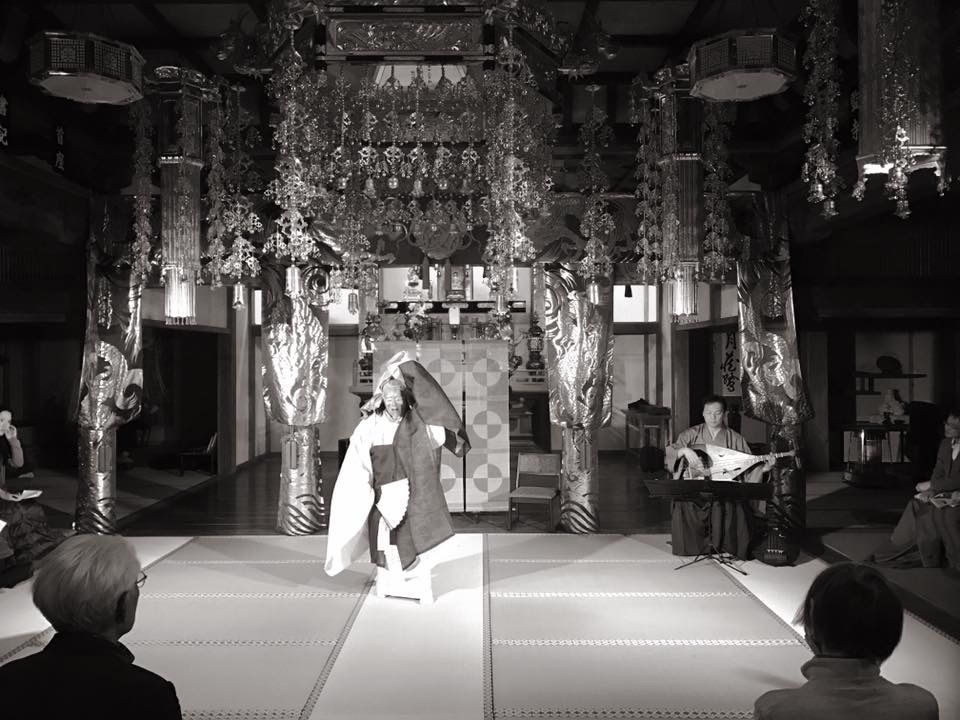

この催しは毎年、東京のルーテルむさしの教会でやっていたのですが、昨年からは福島の安洞院というお寺で法要とともに開催しています。昨年は能の津村禮次郎先生と、俳優の夏樹陽子さん、詩人の和合亮一さん、そして私の4人でやったのですが、今年は和合さん、俳優の紺野美沙子さん、私の3人でやることになりました。

震災にまつわる手紙を募集して、それを紺野さんと和合さんが朗読し、私が演奏するというスタイルで、途中私の独奏があったり、和合さん書下ろしの詩と私とのデュオなども交えて行います。

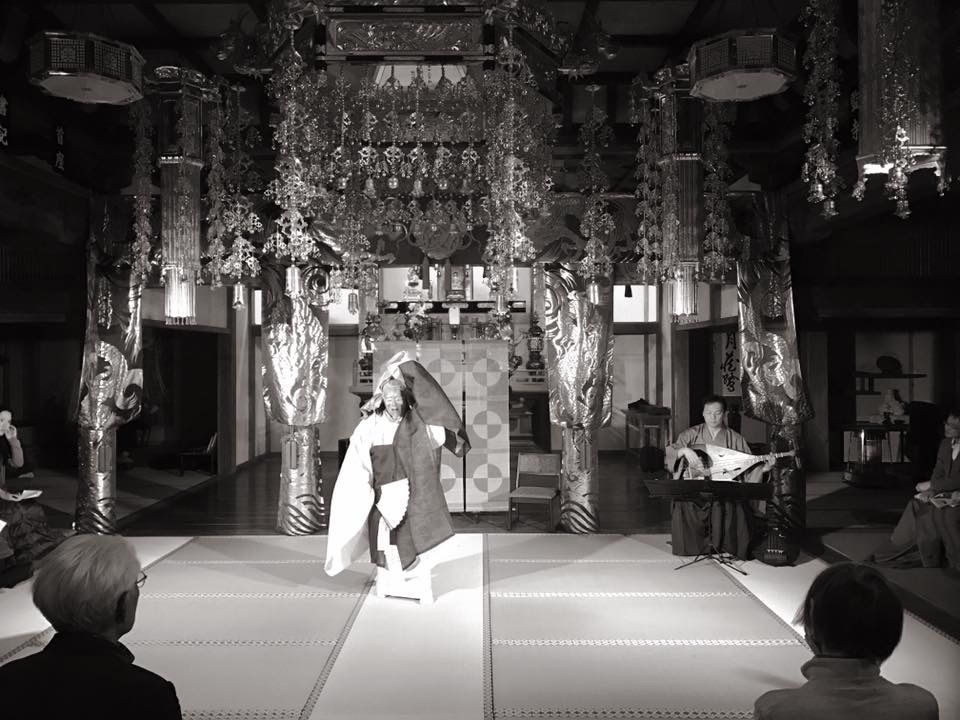

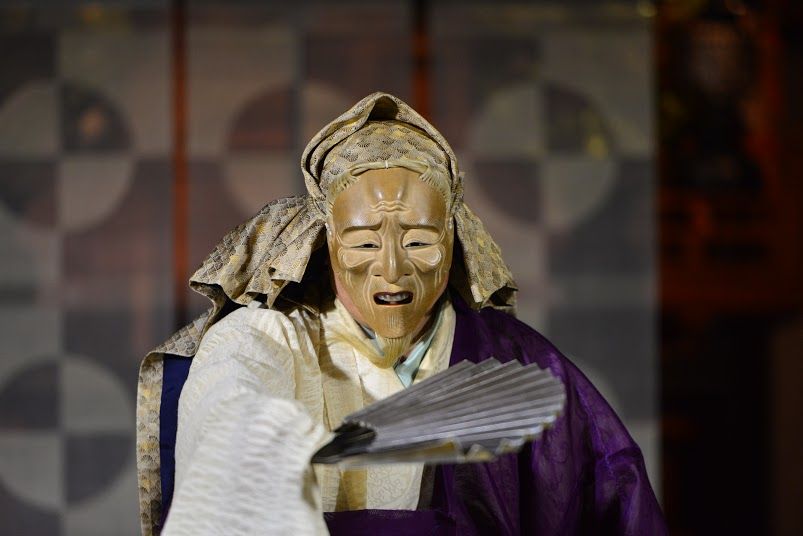

昨年の様子

昨年の様子

昨年は「良寛」の舞台と、津村先生、夏樹さん、私で上演したのですが、今回は詩や手紙の朗読が中心の会となります。

私は震災の年の秋に福島に呼ばれて演奏したのがきっかけで、毎年のように福島に行くようになって、多くのことを感じました。相馬や飯舘など原発事故の影響の強くあった地域などに行った時には、現地の方にも色々と話を聞いたのですが、東京で報道だけを見ているのとは随分と違うと感じました。

当時のブログなどを読み返してみると、自分の無力を感じたり、音楽というもののあり方など、多くのことを考えさせられました。それらの想いは今でもずっと心の中に残っています。私はあの震災を経て、音楽に対する姿勢もだんだん変わってきました。

当時私が40代ということもあり、もう力だけで押し切ってしまうやり方では、活動は無理だと感じていて、自分に出来ることと出来ないことを見極めようと、考え始めていた頃にあの震災がありましたので、まだ従来の琵琶の形式を引きずって、そこを越えられなかったものを、震災後に大きく自分なりのやり方や形に変えていったのです。2011年の秋に出した6thCD「風の軌跡」は、そんな私の中の想いの果てに作った作品でした。

日本人はある程度年齢が行くと、どうも丸くなってこじんまりと収まってしまう人が多い。意見はおろか、ものも言わなくなり、軋轢を避け、穏やかさを装い大人を気取るような人が多い。音楽でも大人しいもの、伝統的なものに帰ってゆくことを大人の音楽などという傾向があるけれども、私はそういうあり方は決して良いとは思っていません。

日本人のこうしたあり方は、よく言えば恨みも残さず、争いもせず、穏やかなあり方とも言えますが、逆を言えば、過去を教訓とせず、雰囲気に押し流され、なあなあの体質の中で自分の位置だけを確保して、のんびりと自分という小さな世界に安住してしまうということです。現状を改革して、より良くしようという姿勢は感じられません。もう少し言うと次世代に対する責任放棄ともいえるような気がします。

私の目指し、憧れた音楽家は最後まで戦い続け、追求し、大きなものを我々後輩に残してくれました。マイルスも、パコ・デルシアも、ピアソラも、永田錦心、宮城道雄・・・、皆はっきりとものを言い、戦うべき所ときっちり戦い、周りの雰囲気に迎合せず自分を貫き、次世代に大きな道を残してくれました。その志をどれだけの人が受け継いで行ったのか・・・?。作ってもらった道の上に胡坐をかいて、己の世界に閉じこもり、目を外に向けようともせず、自分を取り巻く小さな村の中で満足して安穏としてはいないか・・・?。

この震災は、現代の日本人に多くのものをもたらしました。しかしそこから目をそらせて、日々楽しく過ごしていることは平和な証拠とばかりに、毎日をネットやTVの快楽に逃げていたら、この経験や教訓を次世代に受け継ぐことは出来ません。もう東京では震災について語る人は少なくなりました。あれだけ震災後は食の安全や放射能のことを報道していたのに、今では大食い選手権など面白がってやっています。私のような無力の人間でさえ、これからの日本はこれで良いのだろうかと思えて仕方ありません。

邦楽や琵琶楽も同じこと。衰退の極みにありながらも、現状維持で何も変わろうとしない姿勢の先に未来がある訳がないのです。

昨年の公演より

私たちは次世代に対し、その志を伝え、良きものを遺してゆくのが、課せられた使命ではないでしょうか・・・。こういう日を今一度想い出し、自分の姿を見つめる良い機会となって欲しいものです。

もう春の陽気ですね。梅花も見頃だけど花粉も心配という何とも悩ましい日々です。どうしてもこの時期は引きこもりがちになりますが、現代はYoutube等で色んな方の演奏が聴けるので、日々素晴らしい音楽を堪能しています。

聴けば聞くほどに、やっぱり世界の第一級のプロの演奏は、ジャンル関係なく素晴らしい音色をしていますね。音楽はやはり何よりも先ず音色だとつくづく感じられずにいられません。一流と二流の差は音色に尽きると言ってもよいかと思います。

それにしてもインターネットというものは、今迄どうしても手に入らないような音源も聴けて本当に便利です。別の言い方をすると、こういう時代に音楽を発信しているということをよく自覚しておかないと、活動もままなりません。時代と共に音楽も活動の仕方も変わってきますね。

現代では皆さんヘッドフォンで聞く方も多いですが、小編成のものならともかくも、オケだけはさすがにしっかりとしたオーディオでないとあのスケールの大きさが聴けませんね。という訳で、私はご自慢のアンプJUDO-J7に灯を入れて、マーラーなんか大きな音で聴きながら「ベニスに死す」のあのシーンに浸ってます。なんとも贅沢な日々ですね。

邦楽をやっている人はこういうのは先ず聴かないかもしれませんが、私は久しぶりにこの「ルーム335」を聞いて本当に心が満たされました。ギターを弾いているのはラリー・カールトンというアメリカ人です。この動画は2017年公開のものですが、演奏している曲は1978年に発売され、もう世界のギター少年が皆彼の演奏に熱狂し、真似し、彼と同じギターが世界中でどんどん売れたという程に、あの時代を代表するギタリストであり、且つこの曲は彼そのものとも言える代表曲なのです。

70~80年代は日本も国自体に勢いがあったし、まだ「アメリカは世界だ」なんて言っていた頃でした。彼の演奏もそんな時代を象徴するように、何処までも飛んで行くような自由さと、希望に溢れ、人生を目一杯楽しんでいるような明るさに満ちていました。興味のある人は是非70年代の音源も聴いてみてください。現代のセンスで聴いても全く色褪せることなく、そのずば抜けた演奏にびっくりすることでしょう。しかし彼はその後プライベートでは暴漢に襲われ大怪我をしたりして、紆余曲折の人生があったそうです。

70年代に世界の最先端を走っていた若者が、40年程の時を経てこれだけ枯れた味わいの演奏に至るとは、私は思ってもみませんでした。1948年の生まれですからもう70歳なんですね。私も70歳の時にはこうありたいですね。彼はつい先ごろも来日して素晴らしい演奏をしていきましたが、どんな演奏をしたんでしょうね。この動画でも、ギターの音が彼の声そのものになっていると感じました。私はこの長い時間を経た洗練に強く惹きつけられたのです。

琵琶は残念ながら、30年40年に渡ってレコーディングをしている人が居ないので、演者が時を経て変わってゆく様は聞くことは出来ません。かの永田錦心も録音期間は十数年というところ。鶴田錦史はもう少し長く、60年代から20年近くありますが、最後は琵琶を弾かずに歌だけになってしまいました。

琵琶は残念ながら、30年40年に渡ってレコーディングをしている人が居ないので、演者が時を経て変わってゆく様は聞くことは出来ません。かの永田錦心も録音期間は十数年というところ。鶴田錦史はもう少し長く、60年代から20年近くありますが、最後は琵琶を弾かずに歌だけになってしまいました。

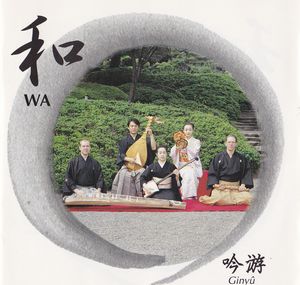

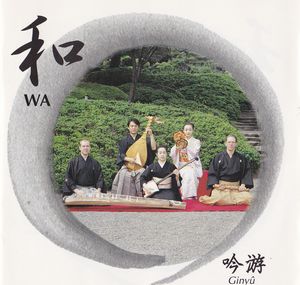

私は最初の琵琶レコーディング「和~Ginyu」「Orientaleyes」の二枚が2001年ですから、今度の8thアルバム迄まだ17年。せめて30年くらいまでは記録を伸ばしたいですね。30年経ったら自分でどう感じるのでしょう・・・?。それにしてもこのジャケット写真若いな~~~。筝のカーティス・パターソンさんとは誕生日も同じで同じ年。横浜インターナショナルスクールの筝の先生をしています。尺八のグンナル・リンデルさんは今ストックホルム大学の先生になっています。あの頃は皆さん勢いが凄かったですね。

最近8thCDを出したせいか、私のルーツである1stの「Orientaleyes」を聴いてくれる人が結構出て来て、妙に好評を頂いてます。

最近8thCDを出したせいか、私のルーツである1stの「Orientaleyes」を聴いてくれる人が結構出て来て、妙に好評を頂いてます。 今回のCDが16年前の1stアルバムの曲を2曲セルフカバーしていることもあり、人によって、以前の少々荒っぽい感じと勢いが良いという人もいれば、16年の洗練は素晴らしいと言ってくれる人もいます。声に関しては2ndCD(2003年発売)から録音したのですが、さすがにその頃の歌は自分で聞いても??ですね。絃楽器は小学生の頃から弾いているので、演奏の方は今聞いても当時の技術と今のそれはさほど変わってはいません。技術よりも内面的な変化が大きいですね。同じ曲でも表現の仕方が随分と変わっています。しかし声に関してだけは琵琶を始めてから歌を始めたので、確かに時間を経た分の違いははっきりと出てますな。

今回のCDが16年前の1stアルバムの曲を2曲セルフカバーしていることもあり、人によって、以前の少々荒っぽい感じと勢いが良いという人もいれば、16年の洗練は素晴らしいと言ってくれる人もいます。声に関しては2ndCD(2003年発売)から録音したのですが、さすがにその頃の歌は自分で聞いても??ですね。絃楽器は小学生の頃から弾いているので、演奏の方は今聞いても当時の技術と今のそれはさほど変わってはいません。技術よりも内面的な変化が大きいですね。同じ曲でも表現の仕方が随分と変わっています。しかし声に関してだけは琵琶を始めてから歌を始めたので、確かに時間を経た分の違いははっきりと出てますな。

私も30年経ったら、ラリー・カールトンのような洗練成熟した演奏になって、こんな感想を書いてもらえるような作品を残したいですね。

ASaxのSOON・Kimさんとキッドアイラックホールにて

薩摩琵琶は皆さん声ばかりに意識が行っていて、サワリの調整すら自分でやらない人がほとんど。少しライブ活動をしている人でも、自分で調整が出来ない人が多いですね。本当に残念です。何故歌うことばかりに気が行って、唯一無二のこの魅惑的な音色を持つ楽器を

存分に鳴らそうとしないのか、私には全く理解が出来ません。歌手じゃないんだから琵琶奏者と言い張るのなら、先ずは歌より琵琶でしょ!!!!。惚れ込んでしまうような音色を出す琵琶奏者には、今迄お目にかかったことがありません。重ね重ね残念でなりません。

琵琶奏者なら琵琶の音色こそ命。何があっても先ずは琵琶の音が第一のはず。ろくに楽器を鳴らせないような者を「奏者」というのは琵琶に申し訳ない。私も究極の私だけの音色を求めたいものです。だからこそ楽器に関してはどこまでも拘りたいのです。

一流には一流の音があります。そしてその人の声と同じように楽器からその人だけの独自のトーンが聴こえて始めて音楽足りえるのです。二流は何故二流なのか、その音色に現れています。言い方を変えると、音色より先に「お上手」が聞こえてくるのです。つまりお見事さを追いかけているようではまだまだという事です。

これから邦楽は世界にどんどんと出てゆく時代。私のCDですら既にこれまで出した全てのCDが世界にネット配信されて、日本よりも海外の方が買ってくれています。それも今はCD丸ごとでなく、曲単位で購入する時代ですから、アルバムという概念もだんだん無くなっていってます。こういう時代に我々音楽家は生きているのです。小さな村意識でお互いに褒めあっているようでは、もうとても琵琶の響きは世界に届きません。

先日ブログに書いた、Tsaxの佐藤公淳さんやAsaxのSOON・Kimさんなどは本当に素晴らしい独自の音色を持っていました。個性は人それぞれ、姿も人それぞれ。同じ人生を生きている人が居ないように、音色も人それぞれであるはず。その音色を「舞台」という場所で音楽として表現出来てこそ音楽家。私も及ばずながら私独自の琵琶の音色を「舞台」で、世界に向かって響かせたいのです。

春のつれづれに想いが募りました。

1stCD 「Orientaleyes」

1stCD 「Orientaleyes」

琵琶は残念ながら、30年40年に渡ってレコーディングをしている人が居ないので、演者が時を経て変わってゆく様は聞くことは出来ません。かの永田錦心も録音期間は十数年というところ。鶴田錦史はもう少し長く、60年代から20年近くありますが、最後は琵琶を弾かずに歌だけになってしまいました。

琵琶は残念ながら、30年40年に渡ってレコーディングをしている人が居ないので、演者が時を経て変わってゆく様は聞くことは出来ません。かの永田錦心も録音期間は十数年というところ。鶴田錦史はもう少し長く、60年代から20年近くありますが、最後は琵琶を弾かずに歌だけになってしまいました。 最近8thCDを出したせいか、私のルーツである1stの「Orientaleyes」を聴いてくれる人が結構出て来て、妙に好評を頂いてます。

最近8thCDを出したせいか、私のルーツである1stの「Orientaleyes」を聴いてくれる人が結構出て来て、妙に好評を頂いてます。 今回のCDが16年前の1stアルバムの曲を2曲セルフカバーしていることもあり、人によって、以前の少々荒っぽい感じと勢いが良いという人もいれば、16年の洗練は素晴らしいと言ってくれる人もいます。声に関しては2ndCD(2003年発売)から録音したのですが、さすがにその頃の歌は自分で聞いても??ですね。絃楽器は小学生の頃から弾いているので、演奏の方は今聞いても当時の技術と今のそれはさほど変わってはいません。技術よりも内面的な変化が大きいですね。同じ曲でも表現の仕方が随分と変わっています。しかし声に関してだけは琵琶を始めてから歌を始めたので、確かに時間を経た分の違いははっきりと出てますな。

今回のCDが16年前の1stアルバムの曲を2曲セルフカバーしていることもあり、人によって、以前の少々荒っぽい感じと勢いが良いという人もいれば、16年の洗練は素晴らしいと言ってくれる人もいます。声に関しては2ndCD(2003年発売)から録音したのですが、さすがにその頃の歌は自分で聞いても??ですね。絃楽器は小学生の頃から弾いているので、演奏の方は今聞いても当時の技術と今のそれはさほど変わってはいません。技術よりも内面的な変化が大きいですね。同じ曲でも表現の仕方が随分と変わっています。しかし声に関してだけは琵琶を始めてから歌を始めたので、確かに時間を経た分の違いははっきりと出てますな。