ここ数年「活動順調のようですね」と声をかけられることが多くなりました。まあ私のように自分で作曲して演奏している人は他に居ないし、古代の秘曲から最先端の薩摩琵琶まで弾く人も居ないので、何かと目立つのでしょう。

ただ私はいわゆるエンタテイメント系の仕事は一切やらないし、ギャラ云々ではなく、自分が納得出来る仕事を選んでやらせてもらってます。生意気なようではありますが、琵琶のような特殊な楽器は、しっかり選んで行かないと、飛び道具のように扱われて、技術の切り売りになって、本当の意味で音楽をやらせてもらえず、使い捨てのようになってしまうのです。そうやって食って行く為の芸になったらもうお終い。そこには創造性も無くなり、目の前のギャラや話題だけを追いかけるような小さな世界しか存在しなくなる。芸術家は日常にまみれていては何も創りだせませんので、日々超然としている位でちょうど良いのです。ですからどんな小さなサロンコンサートでも、とにかく自分で納得が行くものをやるようにしています。

国立劇場演奏会

しかしながら、好きなことをやっていると言うのは、知らぬ間にぬるま湯状態にもなって行くものでもあります。時にはガツンと来るようなこともやらないと良い状態を保てません。良い刺激が必要なのです。実は来月の頭に、左記のチラシのような企画があり、そこで新作初演を控えています。正倉院の復元琵琶を使った作品で、こういうものを演奏させていただくのはとても光栄なのですが、これがなかなか難しい。只今リハーサルを重ねていますが、私の音楽に対するアプローチとは全く違いますので、ほとんど歯が立ちません。本当に良い勉強になります。たまには自分にとって厳しい仕事もやっておくことは必要ですね。この機会を大事にしたいと思います。

まだまだ本当の意味で充実した活動には程遠いですが、これからも気合を入れて精進して行きますので、是非是非御贔屓の程を・・・。

私は色んなバランスをとりながらも、自分のやりたい事を、やりたいようにやって来ました。何か目標を立てるというよりも、今自分がやりたい事をやり、その先に道を見るといえばよいでしょうか。「カーネギーホールに立ちたい」とか、「○○に成りたいとか」そういう意味でのゴールのような目標は私には無いですね。日々充実して琵琶を生業として、自分の世界を音楽で表現し生きて行きたいというのが、私の願いです。

もう少し言い方を変えると、他人を軸としないということ。他人の作った価値感や基準、例えば賞や名取などそういうもので自分を計らないようにしています。あくまで舞台の上に立って、リスナーに評価されてナンボだと思っていますので、他軸を追いかけるのは時間の無駄としか思えないのです。それは追いかけているようで振り回されているだけですからね・・・。

なにも突っ張っているわけではなく、ジャズやロックでは当たり前のことなので、そういう土壌で育った私には、極々自然な感覚なのです。何よりも日々舞台に立って、自分の曲を演奏している事が一番の幸せなので、邦楽に身を投じてから、皆さんが賞などを取りたがり、またそれを看板にしたがるの姿を見て、私と違うタイプの音楽家がこんなに居るのかと、びっくりしました。かの魯山人は「芸術家は位階勲等とは無縁であるべきだ」と言いましたが、私には至極まともな意見だと思えて仕方ないですね。

永田錦心も鶴田錦史も、宮城道雄も皆独自の世界を創り出したからこそ残っているのではないでしょうか・・?。両先生は、新しい時代に新らしい琵琶楽を創造し、遺しました。その志を次ぐ人がきっとこれからも出てくる

ことを願うばかりですね・・・・。決して形をなぞってはいけません。

永田、鶴田両先生共、伝えられた話を聞くと、様々な芸術に関心があり、常に貧欲に吸収していったそうです。芸術家なら当たり前ですが、最先端を創る人は他人を軸としていては前に進めない。また今迄誰もが常識と思っていたレールの上も歩かないものです。永田先生は、洋楽がこれから日本音楽にどう関わるかを考えて、「これからは西洋音楽を取り入れた、新しい琵琶楽を想像する天才を熱望する」と当時発行されていた琵琶新聞上に発言していました。後の鶴田先生は洋楽との共演も数多いですが、それだけでなく義太夫など他の邦楽ジャンルからの技を自らのスタイルに取り入れて、独自の琵琶楽を創りだしました。今後、琵琶界に両先輩の志が満ちてくると良いですね。

私は両先生のような才覚はないかもしれませんが、自分の音楽が日本音楽の最先端でありたいと、常に思っています。そして自分のやりたい事を実現する為に、様々なジャンルの音楽や日本の古典文化を勉強することが必須だと考えているので、常にそういう姿勢で文化全体に接しています。

よく色々な方が私の演奏を「ロックのようだ」「フラメンコギターに近いものを感じる」と評してくれます。また演奏家も、アドリブパートが入っている私の作品を評し「さすが元ジャズ屋だね」とよく言ってくれますが、私がこれまで通り越してきた音楽の影響がそのまま琵琶の上に現れ、それらの音楽と通じるということは実に喜ばしい事です。これからも永田錦心にも鶴田錦史にも無い、私独自の琵琶楽をどんどん創りたいですね。「なぞる」のだけはまっぴらごめんです!。

私への評価は別として、ただ言えることは、自分の軸、揺るぎない軸を立てない限り、私の音楽の実現はありえないということ。他軸に振り回されていたら、何も創り出せません。どこまでも自分自身に成りきらなくては!!。もちろん意地を張るということではありません。意地を張るというのは他に対してやっていることなので、そんな他人の軸を意識しているようでは、本当の自分の軸を立てていないということです。自分の軸を立てている人は、他人の意見も素直に取り入れるし、つっぱる必要も無く、とても自然に、そして素直に居られるでしょう。

私は黛敏郎さんが言うところの「プレロマス(荘厳さと力に満ち、そしてしなやかなもの)に共感するものを感じます。虚勢を張って、表面を飾った状態ではなく、志が内側に満ちて、且つ自然体でしなやかな姿。私はそういう姿で居たいのです。私という存在は唯一であるように、私の音楽も唯一でありたいのです。

コーカサスの夜明け

この時期は一年の間で本当に毎年忙しく過ごしていますが、謙虚な姿勢を持って、あくまで自分のペースを崩さずに、自分の音楽を納得のいく形でやって行きたいですね。

先ずは左のチラシ「琵琶の調べ~紡ぐ響き」。今月27日青梅市 宋建寺での演奏会です。この会は横笛の長谷川美鈴さんのお声がかりで、個性的なメンバーが揃いました。和洋の楽器がソロ・デュオ・アンサンブルを繰り広げます。まだお席も若干あるそうなので是非起こし下さいませ。バリエーションのあるプログラムとなっています。詳しくは私のHPのスケジュール欄を御覧になってみて下さい。

先ずは左のチラシ「琵琶の調べ~紡ぐ響き」。今月27日青梅市 宋建寺での演奏会です。この会は横笛の長谷川美鈴さんのお声がかりで、個性的なメンバーが揃いました。和洋の楽器がソロ・デュオ・アンサンブルを繰り広げます。まだお席も若干あるそうなので是非起こし下さいませ。バリエーションのあるプログラムとなっています。詳しくは私のHPのスケジュール欄を御覧になってみて下さい。 練馬の「けやきの森の季楽堂」での筑前琵琶の演奏会。この演奏会は、日本橋富沢町樂琵会や琵琶樂人倶楽部でお世話になっている筑前琵琶奏者の平野多美恵さん主催の演奏会によるもので、タイトルは「森の中の琵琶の会 薫風」。右の写真は昨年の季楽堂での私と尺八の吉岡龍見さんの演奏会の様子。良い感じでしょ?。古民家を再生した空間は邦楽にはドンピシャなんです!!。

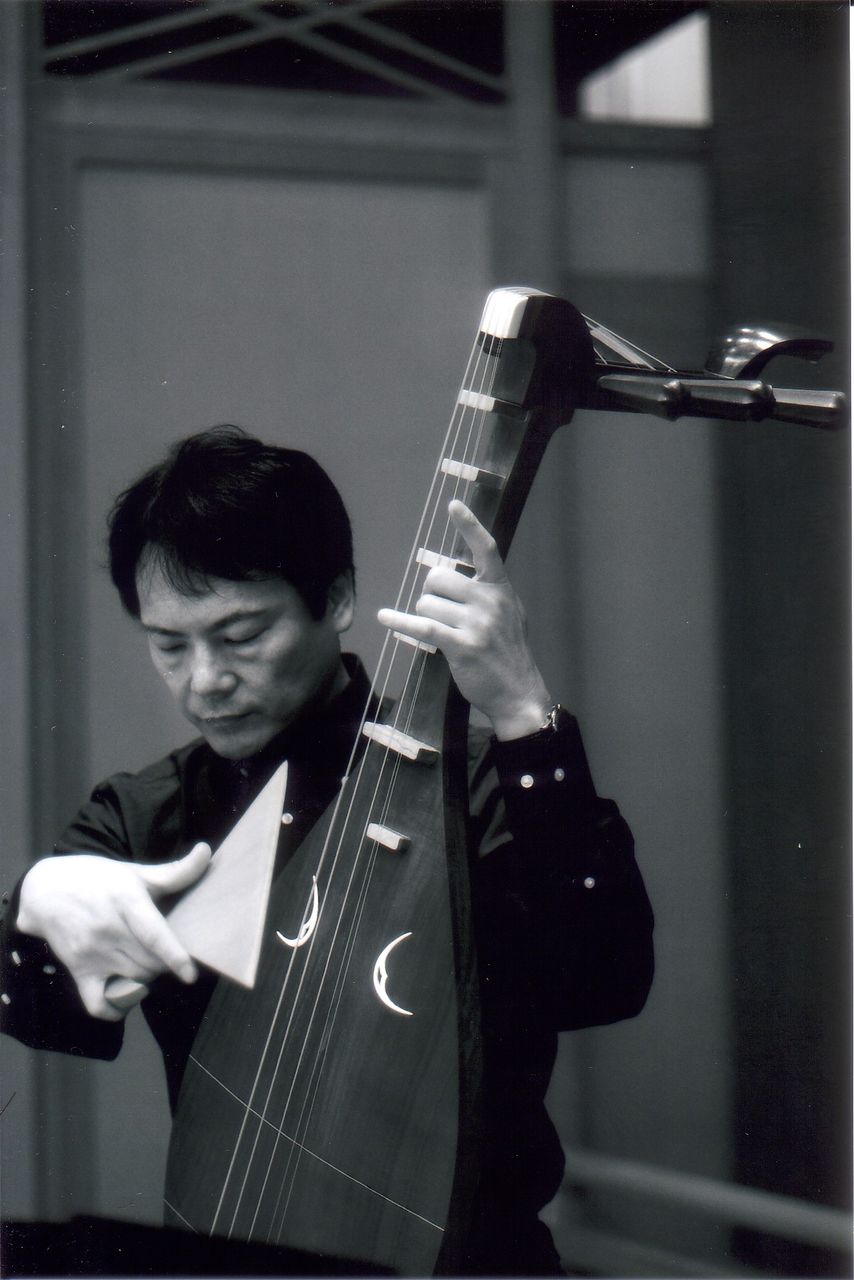

練馬の「けやきの森の季楽堂」での筑前琵琶の演奏会。この演奏会は、日本橋富沢町樂琵会や琵琶樂人倶楽部でお世話になっている筑前琵琶奏者の平野多美恵さん主催の演奏会によるもので、タイトルは「森の中の琵琶の会 薫風」。右の写真は昨年の季楽堂での私と尺八の吉岡龍見さんの演奏会の様子。良い感じでしょ?。古民家を再生した空間は邦楽にはドンピシャなんです!!。 若き日 高野山常喜院「塩高和之演奏会」にて

若き日 高野山常喜院「塩高和之演奏会」にて

永田錦心も鶴田錦史も、宮城道雄も皆独自の世界を創り出したからこそ残っているのではないでしょうか・・?。両先生は、新しい時代に新らしい琵琶楽を創造し、遺しました。その志を次ぐ人がきっとこれからも出てくる

永田錦心も鶴田錦史も、宮城道雄も皆独自の世界を創り出したからこそ残っているのではないでしょうか・・?。両先生は、新しい時代に新らしい琵琶楽を創造し、遺しました。その志を次ぐ人がきっとこれからも出てくる ことを願うばかりですね・・・・。決して形をなぞってはいけません。

ことを願うばかりですね・・・・。決して形をなぞってはいけません。

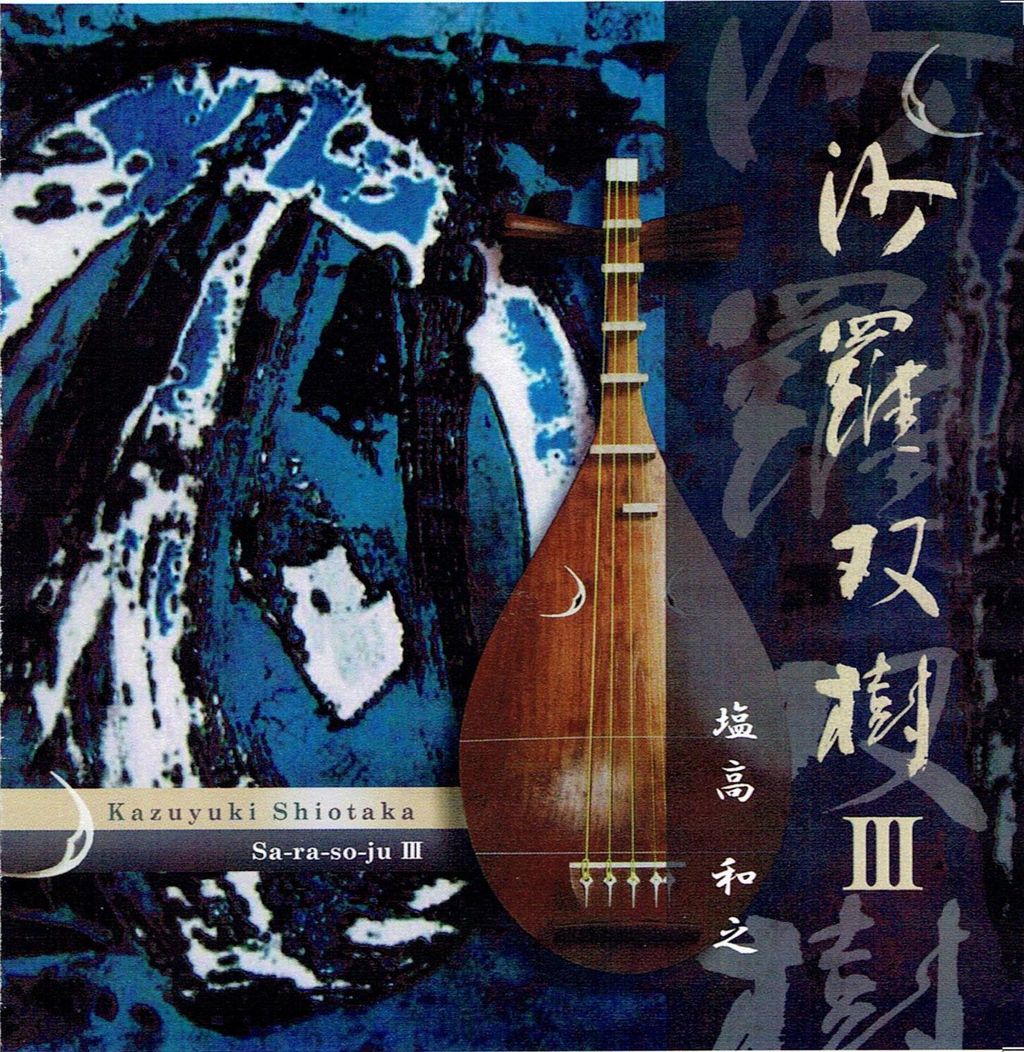

薩摩琵琶は柱と柱の間を締めこんで(チョーキング)しながら弾くので、チューニングがとても狂いやすい。しかし単に絃をひっぱるからチューニングが狂うというだけでなく、糸巻きの不具合でチューニングが狂う場合も多々あります。実は先日も大型琵琶を定例の琵琶樂人倶楽部で使ったのですが、2の糸がどうも狂う。何とかやり通してしまいましたが、帰って来て診てみると、糸巻きがほんの少しゆるいのです。糸巻きと糸倉が完全に密着していない。見た目にはわからないのですが、糸巻きを回した時、手にぐっと馴染むいつものしまり具合とちょっと感触が違ったのです。私は太い絃を使うので、糸巻きへの負担も大きく、少しでもゆるいと、チューニングが下がってしまいます。何時も気をつけていたのですが、音色の調整に気がとられていて、糸巻きの具合を見落していたという訳です。

薩摩琵琶は柱と柱の間を締めこんで(チョーキング)しながら弾くので、チューニングがとても狂いやすい。しかし単に絃をひっぱるからチューニングが狂うというだけでなく、糸巻きの不具合でチューニングが狂う場合も多々あります。実は先日も大型琵琶を定例の琵琶樂人倶楽部で使ったのですが、2の糸がどうも狂う。何とかやり通してしまいましたが、帰って来て診てみると、糸巻きがほんの少しゆるいのです。糸巻きと糸倉が完全に密着していない。見た目にはわからないのですが、糸巻きを回した時、手にぐっと馴染むいつものしまり具合とちょっと感触が違ったのです。私は太い絃を使うので、糸巻きへの負担も大きく、少しでもゆるいと、チューニングが下がってしまいます。何時も気をつけていたのですが、音色の調整に気がとられていて、糸巻きの具合を見落していたという訳です。