先日の第206回琵琶樂人倶楽部「次代を担う奏者達」は賑々しく終えることが出来ました。出演の皆さんも夫々オリジナル性に溢れ、とても勢いを感じました。これからもっと琵琶を自由に弾く方が出てくると良いですね。

善福寺2025

春の花を見ていると、頭の中に色んなイメージが浮かびます。先日の琵琶樂人倶楽部では「春陽」という樂琵琶独奏曲を演奏しましたが、これは2011年の秋にリリースした「風の軌跡」というアルバムの第一曲目に収録したものです。作曲は夏の終わり頃。震災の年でしたので3.11の記憶も重なり、穏やかな春の陽射しの中に、もう戻ることのない現状の姿も重なり、その暖かい陽射しの裏側の現実がメロディーとなって曲になりました。春は命の芽吹く季節ですが、生と死はまた表裏一体でもあります。そんなイメージと共に2011年の春の陽射しは特別なものがあります。

私は色んな出来事をイメージの中で捉える事が多く、現実を超えた世界に想いを馳せる事が、そのまま音楽に繋がって行きます。いつも珈琲を飲みながらそんな想いの中に遊んでいます。

私は午後に時間があれば珈琲を飲むのですが、少しリラックスしながらある種の瞑想状態に近くなって自分の心の奥底へと静かにアクセスしています。今自分がやっている事が本当に自分のやりたい事なのか。純粋に自分の音楽を創り演奏しているのか。声を掛けてもらって只飛び回って喜んでいるだけで終わっていないか。そして自分には何が出来て、何が出来ないのか、何が足りなりないのか。そんな自分の心の奥底にアクセスして行くと、新たな作品の発想が浮んで来るのです。

近代までは東アジアやバリ、アマゾンなどのシャーマンが居た所では、薬草などを使って自分の意識の底へダイビングするような夢見を実践していたそうですが、オーストラリアのアボリジニやチベットでは、今でもまだ一部そんな夢見が残っているそうです。夢見の時間は先祖や大地の動物たちの霊と直接出逢う大事な時間だったそうですが、私には何だかその大事さが判る気がするのです。私のはそんなに大層なものではないのですが、私にとっては珈琲が薬草と同じような存在で、珈琲を飲んでいる時間が夢見の時間という訳です。

18歳で上京して来てから、すぐに喫茶店でバイトをやり出したこともあって、珈琲の淹れ方も教わり、以来珈琲を飲むようになりました。以前も喫茶逍遥という記事を書きましたが、とにかく色んな町に行って、良い感じの喫茶店に入るのがささやかな楽しみでもあるのです。珈琲は飲むだけでなく、豆を挽いて淹れてる、その行為自体が儀式的で好きなのです。それだけでも気分転換になりますし。ちょっと発想を変えたい時、煮詰まった時には、とにかく豆を挽いて珈琲を淹れます。珈琲が傍にあった事で音楽を生み出して行けたとも感じています。

上記のマッチの写真は高円寺にあったジャズ喫茶 Nagjaのマッチです。私はここにしょっちゅう通って珈琲を飲んでいました。私は酒も好きなのですが、残念な事にあまり強くなく、また飲み歩くお金も持っていなかった私にとっては、ジャズ喫茶で珈琲を飲む事がささやかなる日々の潤いだったという訳です。今は地元でそんな行きつけのお店もなくなってしまいましたが、思い返すと、20代~40代にジャズ喫茶で過ごした時間は、私にとっては貴重な時間でしたね。近現代の絵画や写真に触れたのもジャズ喫茶に大量に置いてあった写真集からでしたし、文学や演劇等、私の知らない事を、ここで知り合ったお客さんからよく聴かせてもらいました。あの頃ジャズ喫茶で見聞きした事は、今の私の音楽活動の土台のようになっています。

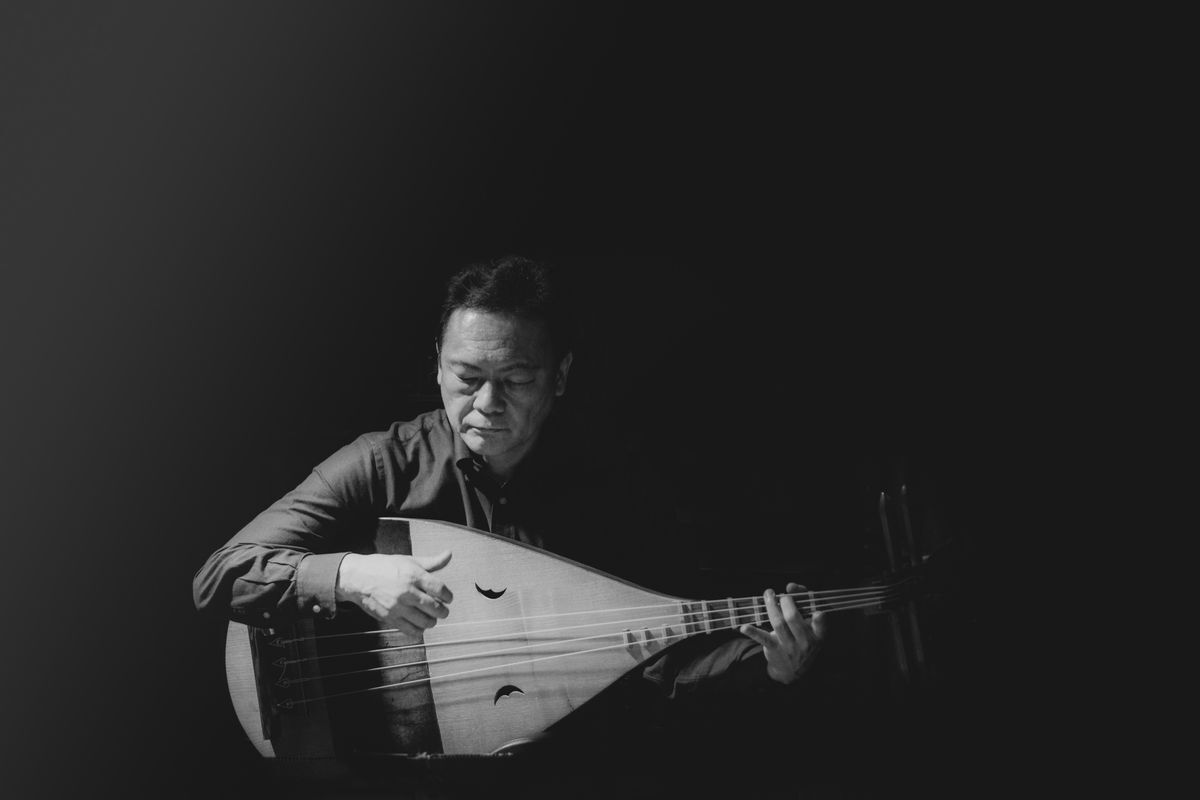

琵琶樂人倶楽部にて photo 新藤義久

現代人は、とにかく日常に溢れるビジュアルや文字情報に振り回されています。それはそのまま自分を見失っているという事でもあると私は考えています。文明が発達し、便利な世の中になればなるほど文化が衰退して行く。現代はそんな時代ではないでしょうか。不便なく過ごせる現代社会の中では、目の前の事は見たり感じたりするけれど、自分の意識の中は見ようとしない。そんな日常の中に埋没して自分が進むべき道も見えず、文明に誘導され人生が過ぎて行ってしまっているのではないでしょうか。珈琲を飲みながらゆっくりと自分を見つめ、来し方行く末を考える時間が今こそ必要な気がします。

もう物質文明の時代も終わりでしょう。多くのものやお金を持ち、身分や肩書を自分を固めるように背負い込んで生きる時代はとうに終わっていると私は思っているのですが、如何でしょう。

以前はCDを創るだけでも大変でした。でも今はネット配信で世界に届けることが出来ます。文明に誘導されるのではなく、文明を支えに文化を発信して行くようになっていて欲しいものです。人々の価値観が物にある時代は音楽以外の所で大きな労力とお金が必要でした。CDというものを持ち歩き、相手に見せないと話が始まりませんでした。今やっと物の時代から解放されてきて、意識も変わり、軽やかに風に乗って、自分らしくしなやかに生きて行く時が来つつあるように思います。その為にもゆっくりと自分を見つめたり、考える時間が必要なのではないでしょうか。

毎月琵琶樂人倶楽部でお世話になっている名曲喫茶ヴィオロン

まだまだ都内には良い感じの喫茶店があるので、またもう少し暖かくなったら喫茶店巡りをしながらゆっくりお散歩したいですね。お暇な方が居ましたら是非声を掛けてやってください。

寒暖の差が激しいですね。音楽家は身体が資本、しっかり管理したいと思います。

上野公園

今月はちょっと変わった配信ライブがあります。実は5月に面白いイベントがあるので、その宣伝も兼ねているんですが、出演者が実に良い感じなんですよ。5月の方は久しぶりに秦琴の深草アキさんにもお逢い出来そうですし、今から楽しみなんです。今月の配信はこんな感じの内容です。

全体テーマ:日本の響き

1)石松豊 フェス自体の紹介

2)茂手木潔子 レクチャー(生活と音、日本の古典音楽、現代邦楽、実験音楽、アンビエント)

3)塩高(琵琶)、藤田晄聖(尺八) ライブ

4) Chee Shimizu・井上馨 トーク&DJ(DJが聞く現代邦楽)

DOMMUNE https://www.dommune.com ここで観て頂けます。4月17日19時配信

このイベントは、ato.archivesというレーベルを運営しながら「MIMINOIMI」というチームで色々とイベントを仕掛けている方からのお声係りでやる事になりました。今回レクチャーをやってくれる茂手木先生とはもう15年来のお付き合いで、私が某芸術系短大で非常勤をやっていた時の学部長先生でした。茂手木先生とはそれ以来何かとお付き合いさせていただいてます。私が平家琵琶を少しやり出したのも、茂手木先生から以下のような演奏会に声を掛けてもらったのがきっかっけです。

今回はDJが語る現代音楽等、中身が面白くなりそうです。このato.archiovesでは音響系、アンビエント、即興音楽等取り上げているんですが、5月の方のイベントにも嶺川貴子さんや川口貴大さんなど今活躍しているサウンドアーティストも出演されます。伝統邦楽にも視野を広げていて、主軸がはっきりとしているレーベルです。今回は4月17日の配信になる予定ですので是非観てやってください。

若き日 京都清流亭にて

若き日 京都清流亭にて

私は色んな人に囲まれて生きています。最近特にそう思うようになりました。嬉しい事に皆生き生きと自分の想う道を歩んでいる方ばかり。音楽家として今羽ばたこうとしている若者もいれば、ベテランの音楽家芸術家も居ますが、皆自分のペースで次の作品・活動に向かって動いている人ばかり。こういう環境に居ると、自然と自分も手も足も頭も稼働しますね。

叶わぬことも多い世の中ですが、自分が想う道を生きている事は尊く、そして有難い事であり、この道を進むべく多くの縁に囲まれているからこそ、自分の想う道を生きて行けるのです。自分でただがむしゃらに生きているだけでは、なかなか思う道には進めません。仏教では仏縁などと言いますが、道元禅師も修行している姿こそが仏であると言っています。自分の想う道で修行させてもらっているというのは、縁に導かれているからではないでしょうか。音楽家を長い事やって来ましたが、やればやるほどにそう思いますね。

小さな目の前の願望は限りなく目の前に現れて来ます。食べたいもの、欲しいもの等々、そういった目の前の願望には到達点に至りますが、想いには到達点ではないのです。想いはその人の生き様であり、生活スタイルでもあり果てが無いのです。自分の命が尽きるまで続いて行きます。更には、その想いは何かしらの形で次世代へと受け継がれるようにも思います。

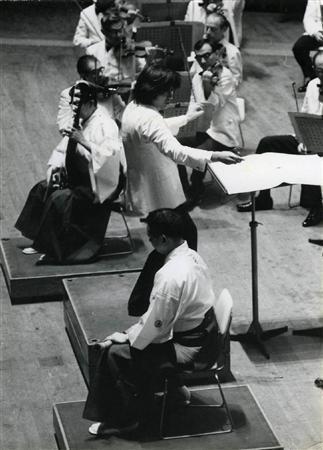

鶴田錦史ノヴェンバー・ステップス初演時の写真

私は永田錦心や鶴田錦史、水藤錦穰という琵琶のパイオニアの各氏には逢ったことはありませんが、私は彼らの想いのどこか一辺を私なりに受け取っているように感じています。自分の想い込みでしかありませんが、最先端の琵琶樂を創りたいという先人の想いを私は感じるのです。私のやろうとしている事は、先人のそれとは形もやり方も違いますが、その想いの核は同じです。それで良いと思っています。どんな時代でも社会は目まぐるしい程に変遷して行くものです。3人の先人達はその激動の世の中と共に在ったからこそ、それぞれの時代の最先端であるオリジナルなスタイルを創り上げたり上げたのではないでしょうか。過去のものを勉強しながらも、決してなぞったり真似たりしなかった。少し前のブログでパットメセニーのインタビューを乗せましたが、ジャンルは違えど、偉大な音楽家は皆それぞれのスタイルを創り上げたのです。

私達の生活が変わって行くように、音楽も形は変わる方が自然です。それは歴史が証明している。それを無理に過去の形にしようとすれば、本質や核を見失い、歪みが出てしまいます。先人が他の誰とも違うスタイルを創り上げたように、私も私だけのオリジナルなスタイルを創り上げる事が、先人へのリスペクトだと思っています。

そして出来ればそれを次の世代に、何かしらを遺せたら嬉しいですね。

今また新たな作曲に取り組んでいまが、いつでも今の先に在る想いの成就に向って行きたいですね。まあのんびりとやってますが。

Photo 新井勇祐

Photo 新井勇祐

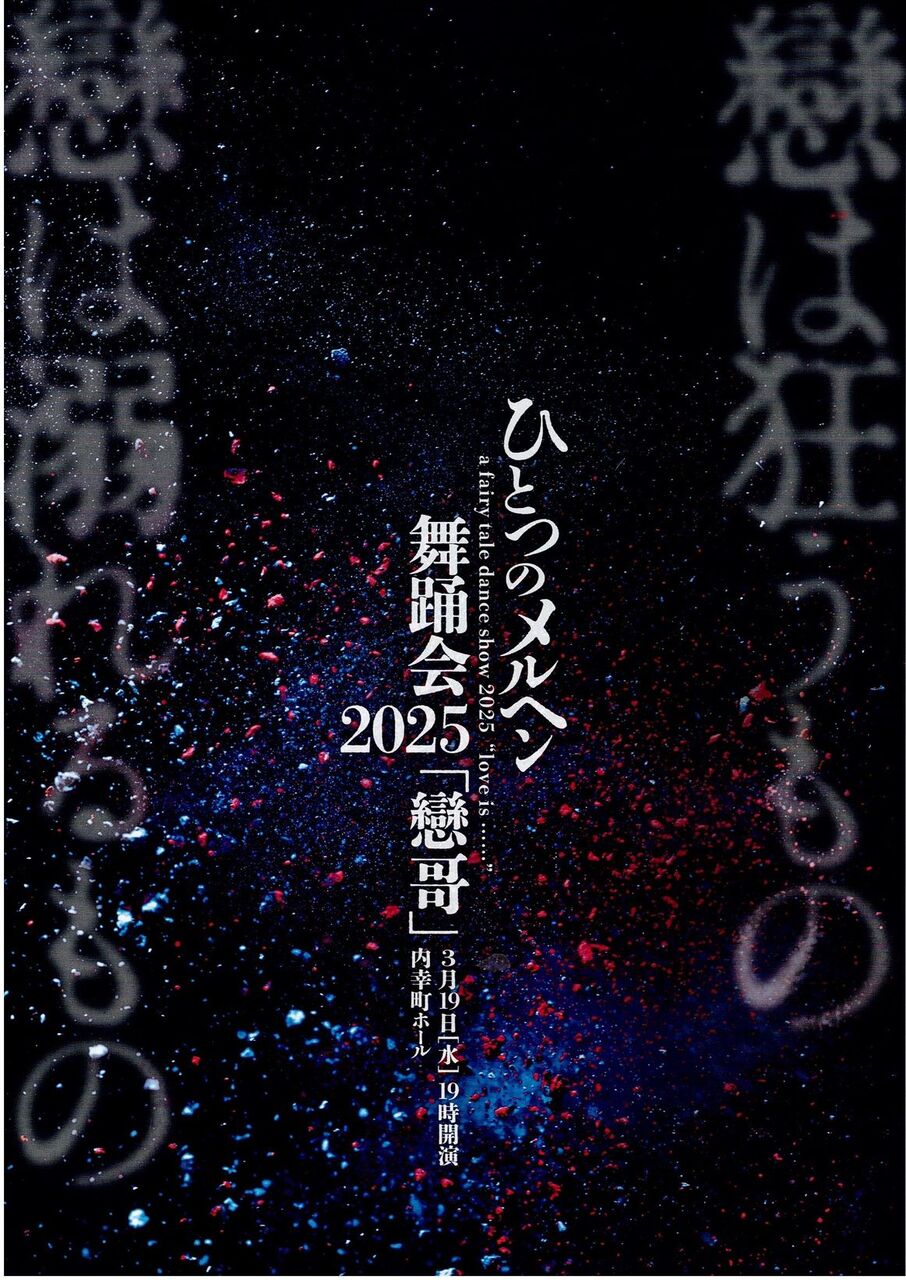

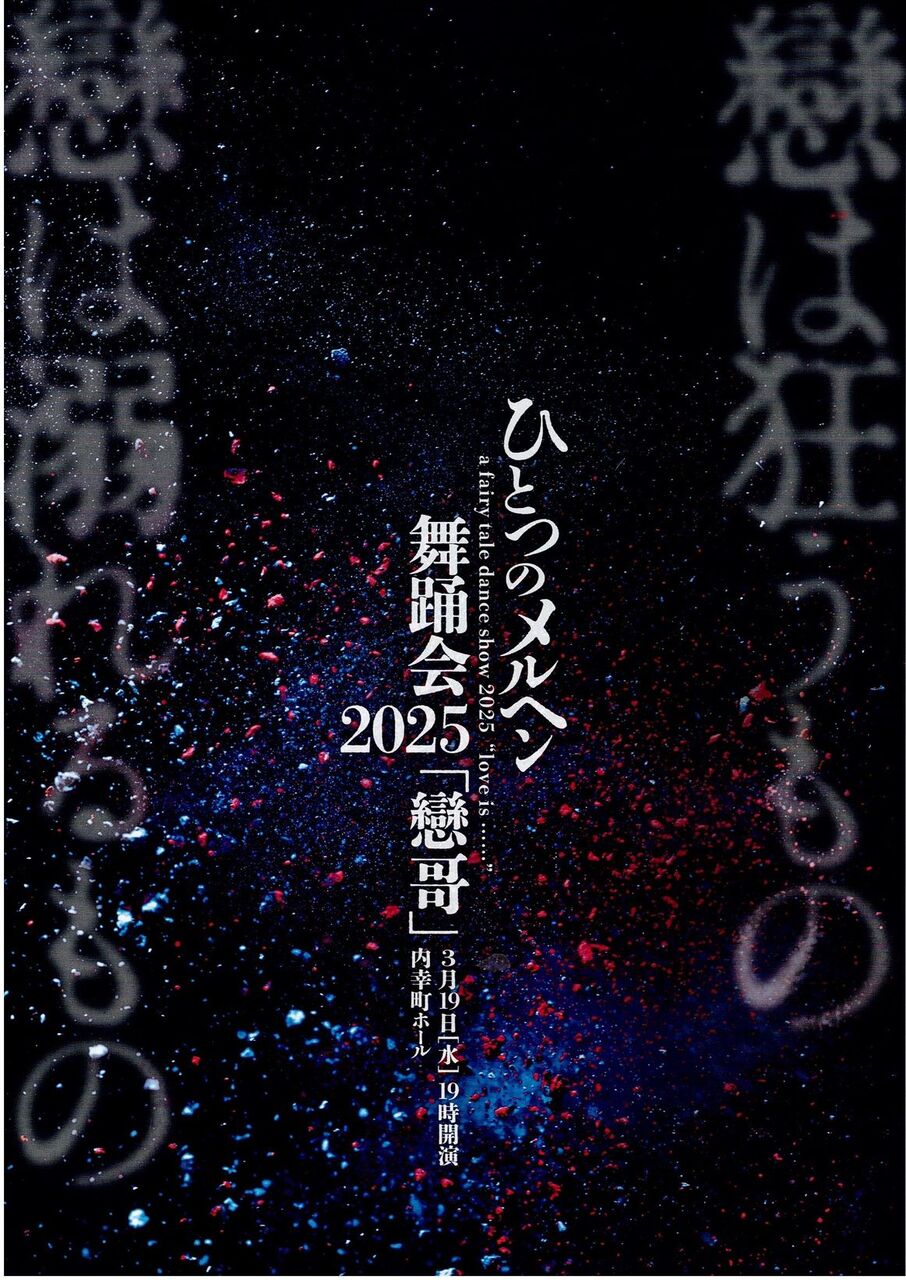

先日の「ひとつのメルヘン舞踊会~恋哥」は無事終わりました。内幸町ホールも久しぶりでしたし、Tpの金子雄生さん、ダンスのナオミミリアンさん、ベースの伊藤啓太さん、詩人の郡宏暢さんと御一緒で楽しい会となりました。私は主催の花柳茂義美さんと二人での演目のみの演奏だったのですが、このチームでまた何かやりたいですね。今年は気持ちを新たにする機会が度々訪れ、10thアルバムと共に新たなフェーズに入ったと実感しています。

深大寺植物園

外はもう色んな花が咲き出していて、コブシも咲いているので、間もなく桜も咲き始めるでしょう。ミモザ、モクレン、サンシュユ、ハナカイドウ、ハナスオウ等々、見ているだけでも華やかな気分が満ちて心が豊かになります。今年もまた穏やかな春を迎えられる事を願うばかり。私はその陽射しを日常の中によく感じるのですが、何か柔らかく包み込まれたような感じがして心地良いです。それだけ春というものは、命の芽吹く、生命の源となるようなエネルギーに満ち溢れる、生物の根源的な季節なのでしょうね。今世の中は常に激動していて、日本がこれからどうなるのか見当もつきませんが、頭に血が上って、花の美しさも目に入らないような人ばかりが闊歩するような社会では魅力のある音楽は響いて来ません。時々琵琶の音が聴けるような世の中であって欲しいものです。

台湾の友人が以前送ってくれた桜花

私はこの時期、花粉症の出始めの頃ちょっと体調を崩す事が多いです。今年も上記の舞踊会が終わってから何だか疲れていたのか、週明けまで部屋でごろごろとしていました。私は元々喉が弱いのですが、子供の頃より声が全く出なくなったり、出てもまるで別人のような全く質の違う声になる事が時々あり、今年もちょっとそれに近い感じでした。何だか憑依でもされるんでしょうかね。暫くすると直るのですが、やはり私は声を扱う人ではないようです。声と琵琶を別にするスタイルをもっと推し進めろ、というメッセージかなと思っています。

左:座高円寺 右:福島安洞院 にて

この夏「良寛」の公演を佐渡で上演しようという計画があります。佐渡は良寛の母親の故郷でもあり、良寛は対岸の出雲崎からよく佐渡を眺めて見ていたという事ですから、佐渡で公演が実現できると良いですね。以前も書きましたが、「良寛」のラストシーンは津村先生と私の演奏する樂琵琶独奏「春陽」だけの8分間の静かなシーンで幕を閉じます。春の陽射しに包まれて、過去から現代迄良寛を取り巻く人々の総体=翁の姿となって津村先生が舞うのですが、その姿は現世俗世を超え何ともいえないオーラに包まれ、その場は何も夾雑物の無い清浄で無垢な空間へと変容していました。またあの瞬間を味わいたいですね。

私は実に多くの舞人と共演しているんですが、毎回舞台そのものを創り出すことが出来るのが嬉しいです。ジャンルも様々ですし、感性も皆それぞれですが、身体表現というものは音以上に嘘を付けないですね。常に純度が問われます。今回の内幸町ホールでは共演出来無かったですが、別演目で出演したナオミミリアンさんの身体表現は素晴らしかったです。是非近いうちにどこかで舞台を一緒にやってみたいですね。

若き日 コンテンポラリーダンスのかじかわまりこさんと

若き日 コンテンポラリーダンスのかじかわまりこさんと

琵琶で活動を始めた時から毎年舞人を一緒にやって来れたのは実に有難い経験でした。舞踏、コンテンポラリー、モダン、バレエ、日舞、地唄舞、フラメンコ、中国舞踊、韓国舞踊等々、数えきれない方々と共演して来ましたが、音楽だけでは実現できない世界を創り出すのはとても刺激的で、舞台をやっていて本当に得難い瞬間を頂いたと思っています。

未だにお浚い会や旦那芸の域で足踏みしているものも多いですが、創造性に満ちていないものはエネルギーも湧いてきません。観客はそのエネルギーをこそ求めているのではないでしょうか。私自身そんなエネルギーと創造性身溢れた舞台を創りたいし観たいですね。予定調和の名人芸に埋没し、弟子や業界にば世界に向けて創っていって欲しいものです。

昨年の善福寺川緑地

この春は私に何をもたらしてくれるのでしょう。もうすぐ出来上がる小品もあるのですが、何か新しい世界が出て来るんじゃないかと期待しています。私はどうも自然現象に敏感に感性が反応して色んなイメージが湧いてきますし、自然の中に身を置いていると、俗世の波騒が消え、心身共に浄化されます。体調も戻って来ましたし、春の陽から聴こえてくる音や目の前に溢れる色、穏やかな風等々、そんな春の情景の中に遊んで、新たな曲想が降りてくるのが待ち遠しいです。

光に溢れた季節にまた新たな一歩を踏み出して行きたいものです。

先日の琵琶樂人倶楽部は結構な雨にも拘らず、盛況に終えることが出来ました。御来場の方々には深く感謝しかありません。今回のゲスト、安藤けい一さんのお話も実に面白く、ただのお坊さんの説教ではなく、人形劇をやっている安藤さんだけあって演劇的な要素もふんだんに取り入れながら敦盛と熊谷次郎直実の話や浄土教の話を解りやすく解説して頂きました。ああいう背景の事を知って古典に向き合うと更に深まりますね。ありがとうございました。

先日の琵琶樂人倶楽部は結構な雨にも拘らず、盛況に終えることが出来ました。御来場の方々には深く感謝しかありません。今回のゲスト、安藤けい一さんのお話も実に面白く、ただのお坊さんの説教ではなく、人形劇をやっている安藤さんだけあって演劇的な要素もふんだんに取り入れながら敦盛と熊谷次郎直実の話や浄土教の話を解りやすく解説して頂きました。ああいう背景の事を知って古典に向き合うと更に深まりますね。ありがとうございました。

小石川植物園

季節はなんだかんだ言いながら春の日差しを感じられるようになりましたね。花粉も結構飛んで大変な時期でもありますが、のんびりしてる私も色々と動きが出て来ました。

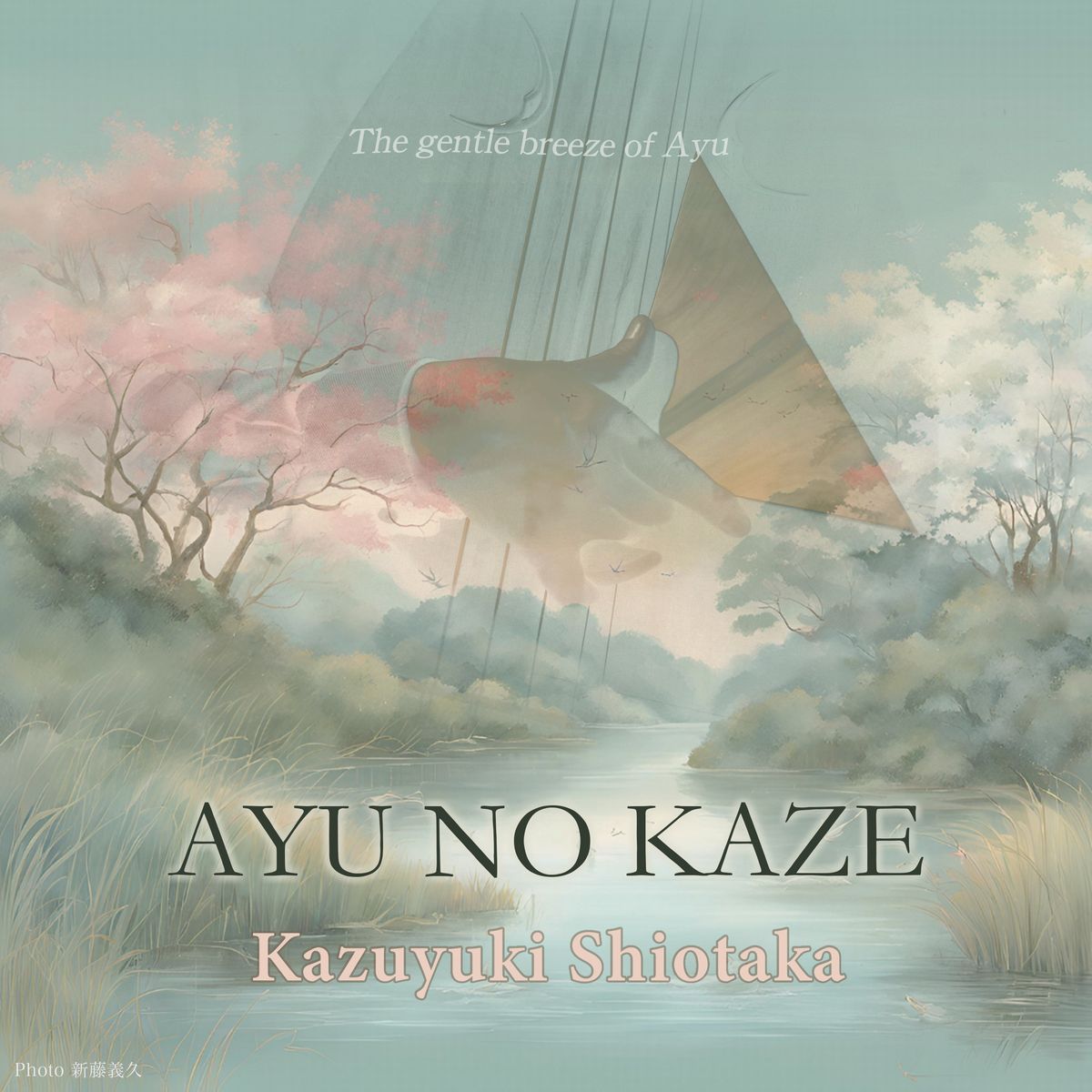

今年は10thアルバム「AYU NO KAZE」を出したことが本当に大きく、しっかり自分の音楽を表現出来たので、音楽活動も次の段階へ入った感じがひしひしとしています。

私は自分で何でもやって来ました。作曲も、演奏会の企画も、毎月の琵琶樂人倶楽部も、CDアルバムの録音・リリースも、人脈創りも、とにかく自分でやって来ました。別に大変と思った事はありません。音楽家で生きるのはベンチャー企業を立て上げるのと一緒ですので、他のジャンルでは当たり前の音楽活動です。

邦楽や雅楽のように流派や肩書で体裁をつけても、実情は先生と呼ばれるアマチュアばかりで、自由にものも言えず活動も出来ないような中では、私の音楽に対する想いは成就しないとずっと感じていましたので、全部自分で責任を負わなくてはいけませんが、自由な立場で何でも自分でやれば、自分の思うように出来るので、こうしてやってこれて楽しかったというのが本音です。

かつて三島由紀夫は、ジェンダーマイノリティーに対し、社会的に認めてもらえないからこそ純粋であろうとするのであって、認められたとたんスーパーに並んでいる安売りの商品のようになってしまう、と発言してしまいましたが、社会的な肩書や体裁があるということは、私には足かせにしか感じられなかったのです。

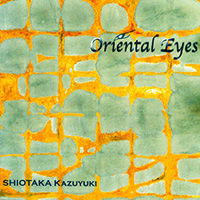

私は私の音楽をやりたかったし成就したかったのです。それが最初に一つの形となったのが1stアルバムの「Orientalyes」であり、今回の10thアルバム「AYU NO KAZE」で成就に至る一つの時点に達したと実感しました。

聖書の有名な言葉で、イエスキリストは「破壊しに来たのではない、成就しに来た」と言っていますが、私も過去の琵琶樂を破壊したい訳ではなく、千年以上に渡ってずっと紡がれて来た琵琶樂を最先端の日本音楽へと表し、その先へと響かせたいというその想いを成就する為に、現行の邦楽の在り方とは違うやり方をするべきだろうと考えたのです。だから古典を自分なりに学び、最善と思はれる方法で琵琶樂に取り組んできたのです。まあイエス様と比べるのもいかがなものかと思いますが。

人間生きていればままならない事の方が多いかと思います。日々目の前の欲望は常に尽きる事はなく、そういうものに振り回され、その中で生きています。しかしそういう欲望をかなえる事は「成就」という言葉を使うには値しません。「成就」に値するものは、もっと大きな目的や夢にも近い想いではないでしょうか。自分がどう生きたいのか、何をもって人生を全うしたいのか、その生きる根幹の部分こそ成就という言葉を持って実現したいものです。

photo 新藤義久

今、琵琶と声の作品に取り組んでいますが、今後は前衛的な歌曲を琵琶と声の組み合わせで創り上げたいですね。私はずっと10代の頃からジャズやプログレ、現代音楽を聴いてきたし、オーソドックスよりは前衛的なものに惹かれてこれまで来たので、それらを自分のやり方で、自分の音楽として表現したいのです。今後は10thアルバムで発表した「凍れる月」シリーズのように、静寂感のある前衛作品をもっと創りたいと思っています。

声の作品で気になっている曲はジャンルを問はず色々とあります。以前聴きに行ったVnのパトリシア・コパチンスカヤの演奏したリゲティ―作曲「マカーブルの秘密」やシェーンベルクの「月に憑かれたピエロ」。若き日に石井紘美先生の所で聴いたルチアーノ・ベリオのセクエンツァ3なんかも未だに頭に残っています。皆20世紀の現代音楽ですが、私にはぐっと来るものが沢山あります。拙作「Voices」を創る時には細川俊夫さんの「恋歌」等も大いに参考にしました。私が今考えているのは歌よりも声ですね。声を伴った前衛作品をもっと琵琶樂の中に落とし込んで、琵琶と声でないと成立しないような静寂感と緊張感を持った作品を創りたいとずっと考えています。

Ms:の多由子先生と

Ms:の多由子先生と

これ迄、笛・ヴァイオリン・尺八等素晴らしいパートナーに恵まれて来ましたが、今回やっとアルバムで素晴らしい声のアーティストを迎えることが出来ました。実は1stアルバムに収録した「太陽と戦慄第二章」は私が声を出していますが、収録する前のバージョンでは琵琶二面とソプラノの組み合わせで作曲して上演もしました。ここ5.6年、やはり声を使った作品を創りたいという想いがまた蘇っていて、今回10thアルバムに入れた「Voices」がその第1曲目という訳です。

曲を創りそれを発表して形を表す事は、自分で道しるべを刻んで行くようなもの。自分のやりたい事を一つ一つ実行して、その先へと想う道へと進む事が幸せであり、そういう人生を歩んで行く事が成就への道程ではないでしょうか。地味なものであっても、自分で成就に向かって生きて行けるという事が一番の幸せだと思っています。

気温の上下が激しいですね。これから迎える春を期待して、気分も上げていきたいものです。

今年も少しづつ面白い話が舞い込んできています。やっぱり1月にリリースした10thアルバム「AYU NO KAZE」が、1stアルバムの「Orientaleyes」の現代版になっているせいか、活動も何だか20年前の感じが戻ってきたような気がします。

今月はこんな会があります。日舞の花柳茂義美さん主催の会で、2年前にもやった会の続編という形で中原中也の詩を題材とした作品をやります。今回私は茂義美さんとの二人でやる演目だけなのですが、他の演目ではTpの金子雄生さんやBの伊藤啓太さん、ダンスのナオミミリアンさん、詩人の郡宏暢さん等面白い方々が出ます。皆さんルーツにジャズを持っているので、飲み会での話題は尽きません。

今月はこんな会があります。日舞の花柳茂義美さん主催の会で、2年前にもやった会の続編という形で中原中也の詩を題材とした作品をやります。今回私は茂義美さんとの二人でやる演目だけなのですが、他の演目ではTpの金子雄生さんやBの伊藤啓太さん、ダンスのナオミミリアンさん、詩人の郡宏暢さん等面白い方々が出ます。皆さんルーツにジャズを持っているので、飲み会での話題は尽きません。

また5月にも面白いイベントに出演が決まりまして、何だか今年も面白くなりそうです。色んなジャンルの方と御一緒すると本当に楽しいですね。

私はとにかく創るという事を、琵琶でやって来ました。明治という大きな変化の時代に永田錦心が新たな琵琶樂のスタイルを打ち立ててから、水藤錦穰を経て鶴田錦史が活躍する50年60年の間に、これだけの新たな琵琶樂が出来上がって行ったのですから、私も先人と同じように新たな琵琶樂を打ち立てたいですね。伝承はその志を受け継いで初めて伝承した事になるのであって、形を遺す事ではないと思っています。先人達も過去のものを沢山勉強した事と思いますが、そこに安住せず、独自の世界を創ったのです。だから今迄琵琶樂が続いてきたのではないでしょうか。私も及ばずながらその志だけは受け継ぎ、自分で自分なり琵琶樂を創って行きたいと思いやって来ました。勿論これからも同様にやって行きます。

ジャズギタリストのパット・メセニーは、日本のTV番組のインタビューで一番影響を受けたギタリストにウエス・モンゴメリーを上げていました。その中で「一番リスペクトをしているからこそコピーは弾かない」と言っていました。上記のインタビューでもウエス・モンゴメリーへの想いを語り「彼は彼を見つけ、彼のサウンドを見つけ、彼らしくある方法を見つけたのです。それは私にとって大きな教訓でした」と言っているのがとても印象に残っています。多分誰よりも沢山聴いてコピーもアナリーゼもして勉強したのでしょう。でもそれをなぞらず、寄りかからず、ウエスが自分の音楽を創り出していったように、メセニーもメセニーの音楽を創っている、その姿勢が素晴らしいですね。

邦楽とジャズでは確かに感性も何も違いますが、今邦楽に一番欠けているのがこういう部分なのではないでしょうか。勿論お稽古で楽しむのも良いし、好きなように接すれば結構だと思いますが、ぜひ師匠や流祖を尊敬するのであったら、その姿勢や感性を感じ取って欲しいですね。師匠がやろうとした事や、師匠が生涯かけて目指した創造という道に目を向けて欲しい。そしてもし自分がその道で生きて行こうとするのであれば、たとえ師匠には及ばずとも、自分なりの音楽を見つけ、創り出してほしい。それで初めて、少しばかり継承する者の端くれなったという位ではないか、と私は思います。

能楽師 津村禮次郎先生と 左:ルーテルむさしの教会 右:人形町楽琵会にて

雅楽や能、近世の邦楽等、日本音楽には奥深い歴史がありますが、いつも書いているように薩摩琵琶はまだ流派が出来て100年程度しかたっておらず、新しい流派は50年程度しか時が経っていません。鶴田錦史の活躍した時代は、ジミヘン、ジャニス・ジョプリン、キングクリムゾン、ツェッペリン、ディープパープル、マイルス、コルトレーン、オーネット・コールマン、ボブ・マーレイ、武満徹、小澤征爾等が活躍した時代。80年代に入って鶴派が少しづつ鶴田流と言われ出した頃は、ピストルズやクラッシュの70年代パンクロックのもっと後、YMO以降のテクノが流行した時代。ジャズならキース・ジャレットやパット・メセニー等が活躍した時代です。実際に鶴田はキース・ジャレットと共演しています。平安時代から続く長い長い歴史のある琵琶樂史の中で、上記の時代と同じ時代の鶴田の音楽を古典と言うのは、さすがの私も無理ですね。

鶴田錦史

鶴田の「壇ノ浦」はあくまで鶴田の音楽であって、私が「壇ノ浦」を演奏するのであれば、私の「壇ノ浦」を演奏しなければ、私が演奏する意味を見出せません。ヴァイオリニストが自分なりの旺盛な研究と解釈を持ってバッハの無伴奏パルティータを弾くように、あくまで自分の音楽を表現するのが音楽家としての矜持だと私は考えます。

もし今ジミヘンの「Little Wing」をそっくりコピーしてやっても、誰もアーティストとして認めてはくれないでしょう。ただの物真似に過ぎない。リスナーは、現代の人が「Little Wing」をやったらどんな風になるんだろうという期待を持って聴いてくれるのであって、コピーを聴きたい訳ではないのです。自分なりにあの名曲を演奏してこそ、現代にまた命が宿るのではないでしょうか。

邦楽はどうでしょうか。今はリリースしたらそのまま世界発売という時代です。尺八古典本曲を独自解釈で演奏し、新たなスタンダードとして示した海童道祖や横山勝也は世界中で評価されていますが、他はそういう例はあるでしょうか。琵琶は弾いているだけで珍しい、凄いと言われます。そんな所に寄りかかって、流派の曲をそっくりそのまま弾いているだけでは自分の取り巻きにちやほやされるのが関の山ではないでしょうか。習った事が多少上手に弾けるようになって、二言目には伝統やら古典の継承などと言い出し、師匠や流派の名前で体裁と格好をつけ、プロのつもりになって舞台でやるのが邦楽の常識なのだとしたら、それは完全な邦楽の衰退だと思います。もし昔もそんな意識だったら宮城道雄も永田錦心も鶴田錦史も絶対に誕生し得なかったでしょう。鶴田錦史や永田錦心は自分のコピーを弾くそっくりさんを望んだでしょうか。自分を乗り越えて行く者をこそ望んだのではないでしょうか。私にはそうとしか思えません。何度もくどいと思はれるかもしれませんが、永田錦心が大正時代に琵琶新聞上に書いた激文を再掲しておきます。

「多くの水号者(名取)がその地位にあぐらを掻いて、自分をその教祖に祭り上げている。自分はその肥大した組織の様を見て後悔していると共 に、それをいずれ破壊するつもりだ。そして西洋音楽を取り入れた新しい琵琶楽を創造する天才が現れるのを熱望する(意訳)」

左 Per:灰野啓二 尺八:田中黎山各氏と キッドアイラックアートホールにて

右 Vn:田澤明子氏と ベルヴェットサンにて

さて今月の第205回琵琶樂人倶楽部は「仏教と琵琶樂の深い関わり」をテーマに、僧侶であり琵琶奏者でもある安藤けい一さんにお話してもらいます。日本音楽は仏教の思想や信仰と共に生まれ、これ迄脈々をその命を繋いできました。今回はその仏教がどのように琵琶樂と関りを持っているのか話をして頂きます。

2025年3月12日(水) 第205回テーマ 「仏教と琵琶樂の深い関わり」

開演:午後7時開演

会場:阿佐ヶ谷ヴィオロン

料金:1000円(コーヒー付き)

出演:安藤けい一(僧侶・琵琶奏者) 塩高和之(琵琶)

演目:レクチャー「仏教と琵琶樂の深い関わり」 「敦盛」

過去を学び、連綿と受け継がれて来た日本の感性を感じ取り、邦楽が再び日本人の音楽として次の時代をリードして行くようなものにして行きたいですね。