先日、東京国立博物館でやっている「縄文」展に行ってきました。

私はこのブログでもシルクロードの事をよく書いていますが、とにかく古の時代のものに凄く惹かれるのです。以前から弥生時代より縄文時代の方が断然興味があったのですが、縄文土器はあらためて観ると、正に驚きの連続であり、またそこから現代という時代が見えてくるようでした。

現代人は、今が人間の築いた文明の頂点だと思って、一番発展していると思いこんで生きていますが、技術でも発想でも、決して人間は過去と現代の優劣は無いと感じますね。表面的には大きな違いがあるし、形は随分違うかもしれません。確かに利便性ということを見れば現代は発展しているのでしょう。しかし何かを得れば、何かを失っているというのが現実であって、今回改めて縄文土器を目の前にしてみると、我々は失っているものに気がつかないだけではないか、と思えてくるような充実した展示でした。

ウズベキスタン旧市街

私は、古代に残された物、美術、文学、絵画、音楽などに触れると、その時代に生きた人と何かの会話をしているような気分になるのです。想念が飛んで行くといえば良いでしょうか。残念ながら特殊能力は無いのですが、古典の魅力とはそういうところだろうと思っています。

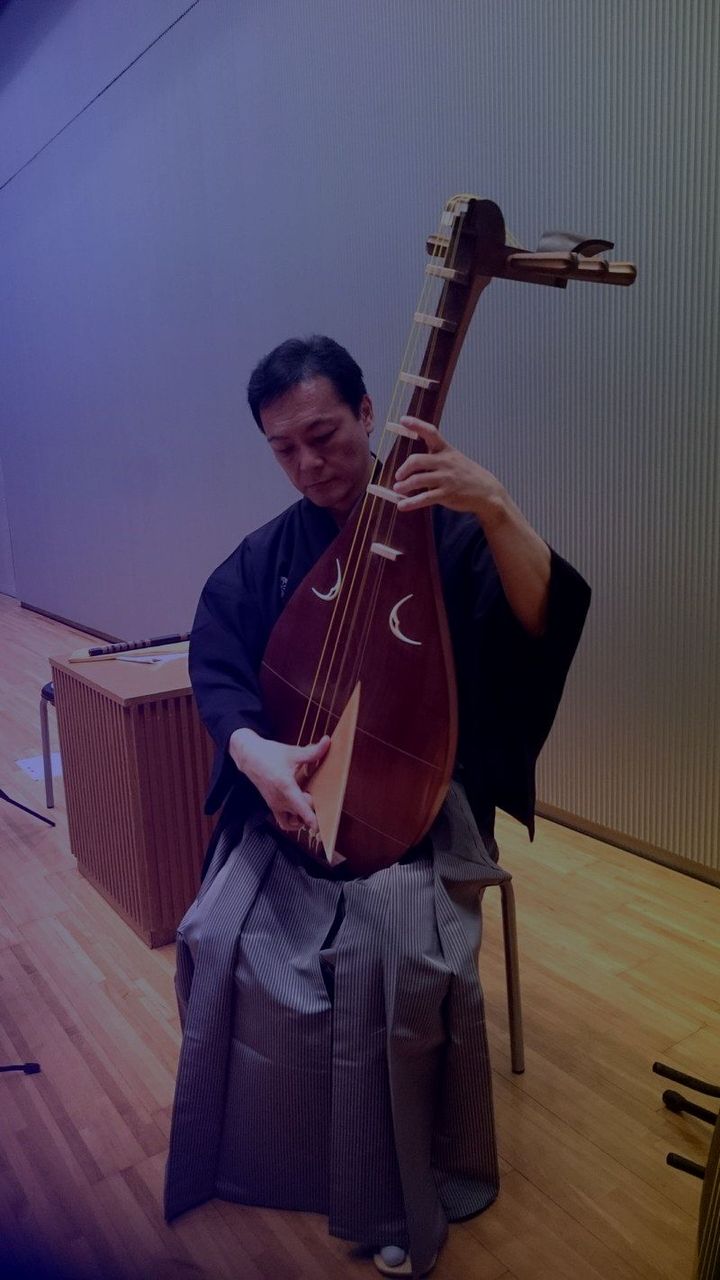

例えば平家物語をやる時には、登場人物の姿が自分に重なってきます。私が時々やっている「経正」は謡曲経正がベースになっていますが、霊となって表れた経正が、都に帰ってもう一度琵琶を弾きたいと願うその姿は、そのまま自分の人生と重なります。まるで過去世に於いて何かの縁でもあるのかな、と思うくらい・・・。つまり古典と対峙する時には、そこに何かしらの会話のようなものがあるのです。逆に会話の成り立たないものは、私はなかなか演奏出来ません。

現代の邦楽は流派のものなら何でも古典と言って権威付けたいようですが、時を経ていないものはやはり古典とはなりえないのです。何故これらが古典と認識されないか?。それはイデオロギーや社会情勢が今の感性で測れてしまうからだと思います。そこには妙にリアルな現実が見え、当時の人間感情の渦巻きまでもが見えるからです。つまり懐メロの域を出ていないのです。また「古典をやってます」と看板を挙げるように言う人が居ますが、そこに、自分は特別なものをやっている、選ばれた人であるという選民意識が見えることも多いですね。古典=偉いという風潮はとても受け入れられません。

人間の小賢しい思惑などがなく、そんなものはとうに消えうせて、もっと奥深い所で会話が出来るからこそ古典なのです。古典とまともに接すると、知らないうちに普通だと思っていた事が、決してそうでは無いということがよく見えてきます。形や感じ方などは時代によって変わります。身分制度のある時代と今では「当然」というものが違うように、同じストーリーでも時代が違えば感性自体が違うので、感じ方が異なるのは当たり前です。だから何が核にあって、何が上っ張りの衣なのか・・・。そこを見極めないと古典を目の前にしても、上っ面をなぞっているだけになってしまいます。

私は古典に真摯に接っすれば接するほどに、流派や現代という時代が作り上げた余計な衣が見えてきて、正直な所、現代の邦楽の古典に対するあり方に違和感が出てきます。肩書きや賞などのお飾りは論外ですが、正座や着物、しきたりなども、実は現代人が権威を高める為に作り上げたものなんだと思えてきます。重苦しいほどの衣で、古典の中にある核の部分は隠されているように思えて仕方が無いのです。

縄文土器を前にすると、便利な世の中に生きている現代の危うさが見えてくるし、現代人の弱さも見えてくるようです。

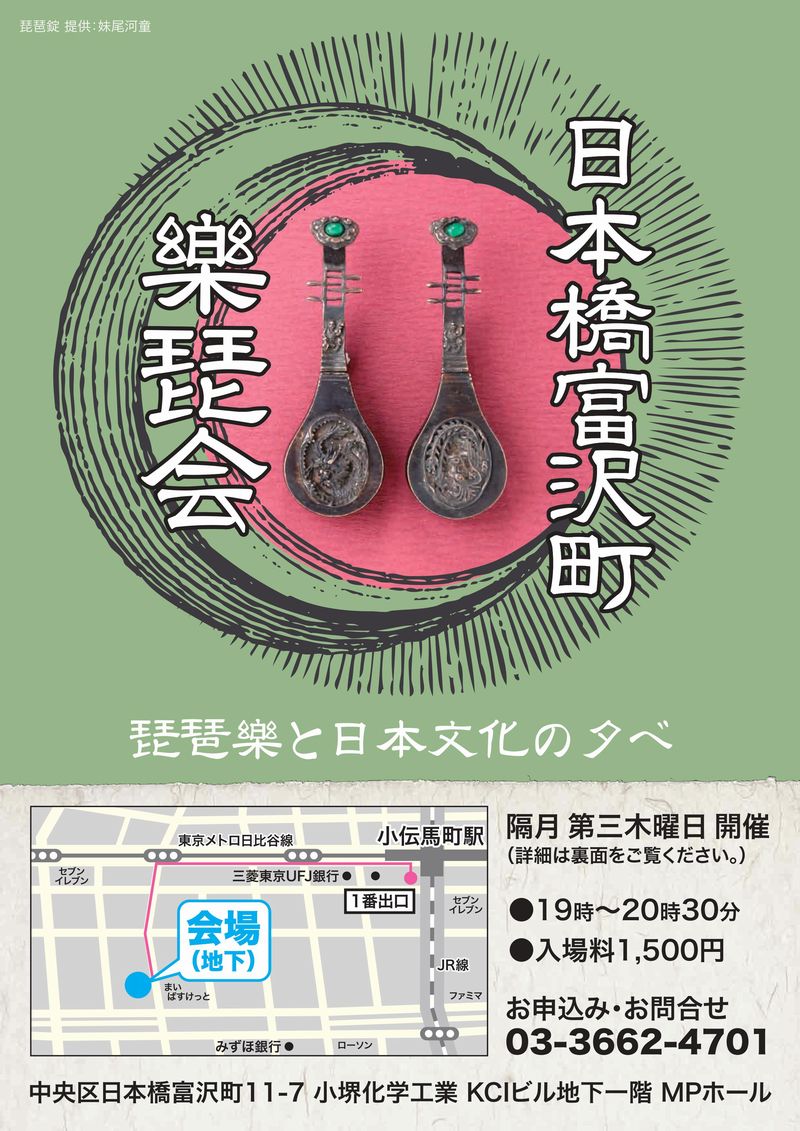

このところ時間が出来たので、連日のようにライブやコンサート、展示会、個展などに出かけています。多くの刺激を頂くせいか、自分のスタイルをもっともっと明確に形にしようという想いがどんどん強くなっています。器楽としての琵琶の作品をどんどん創って、声に寄りかかった弾き語りで無い琵琶本来の音色で表現して行く琵琶楽というもの創り上げ、琵琶の楽器としての魅力を発信して行きたいですね。そのためにも明確な私の音楽性、世界というものを打ち出さなければ伝わりません。

この夏は色んな曲が出来上がりそうです。縄文人に私の音楽を聞かせてみたいですね。

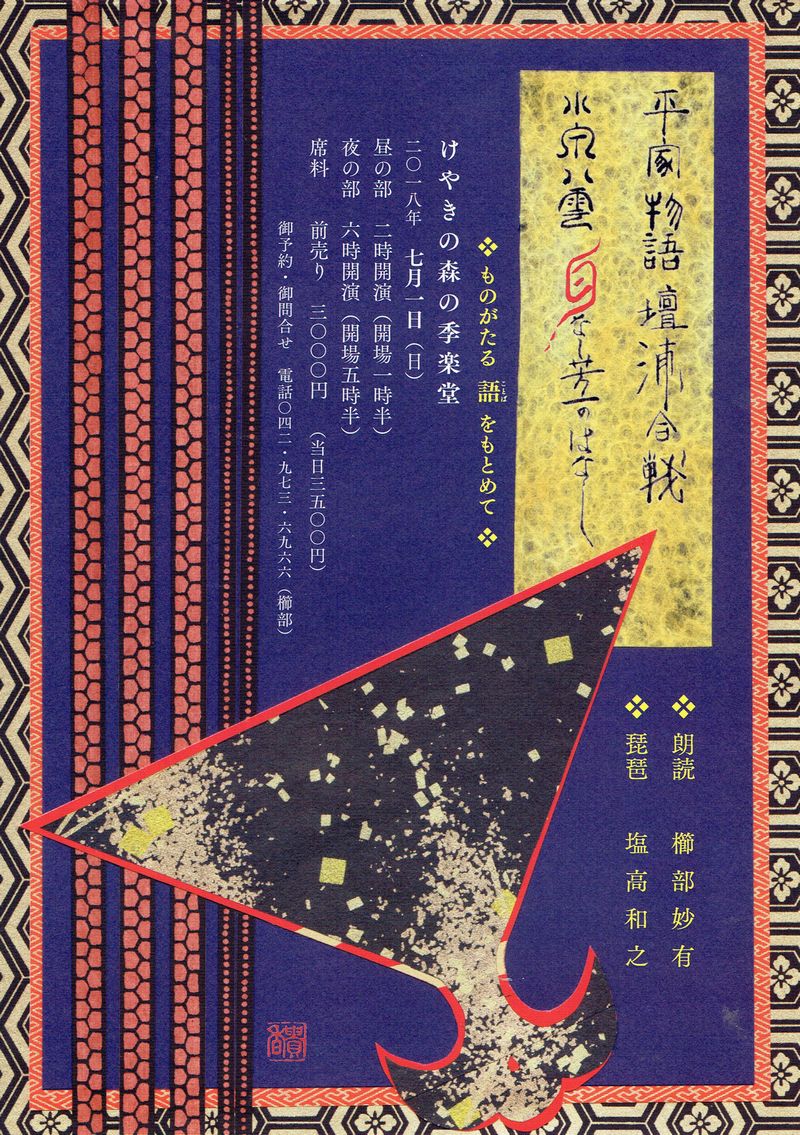

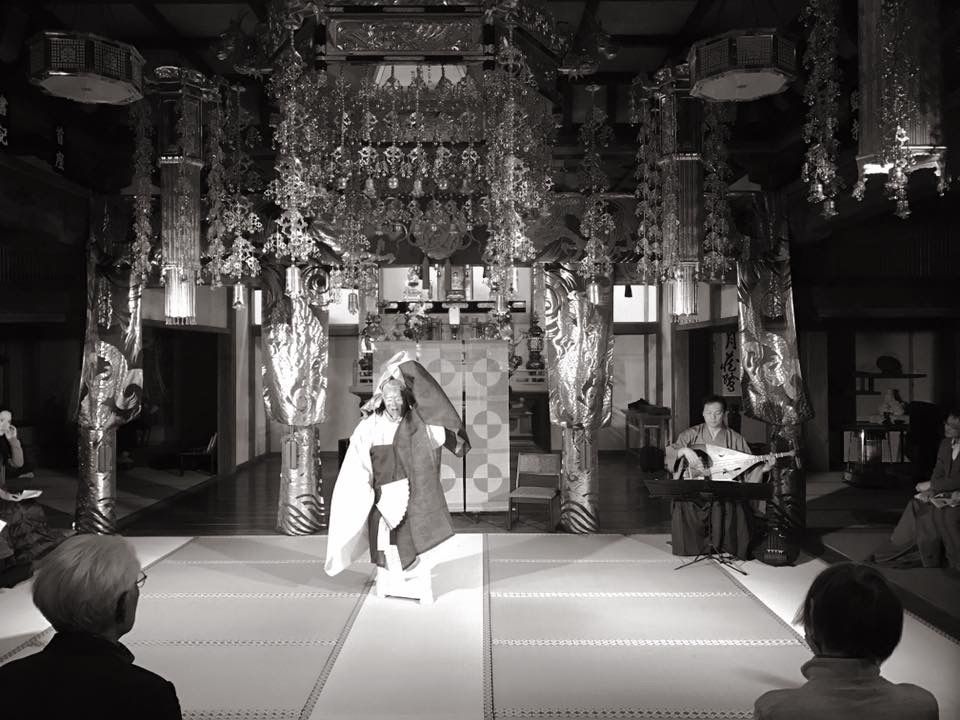

凄いものがありました。「先帝入水」をやったのですが、決して迫力で盛り上げたりしないで、淡々と、しかも小さな声で静かに語る妙有さんには、なんともいえないものが満ちていて、私もそれに答えるようにして弾いたのですが、これが見事にはまりましたね。会場には精緻という言葉が似合いそうな空気感が隅々まで漂い、ある種の異次元が現れました。

凄いものがありました。「先帝入水」をやったのですが、決して迫力で盛り上げたりしないで、淡々と、しかも小さな声で静かに語る妙有さんには、なんともいえないものが満ちていて、私もそれに答えるようにして弾いたのですが、これが見事にはまりましたね。会場には精緻という言葉が似合いそうな空気感が隅々まで漂い、ある種の異次元が現れました。

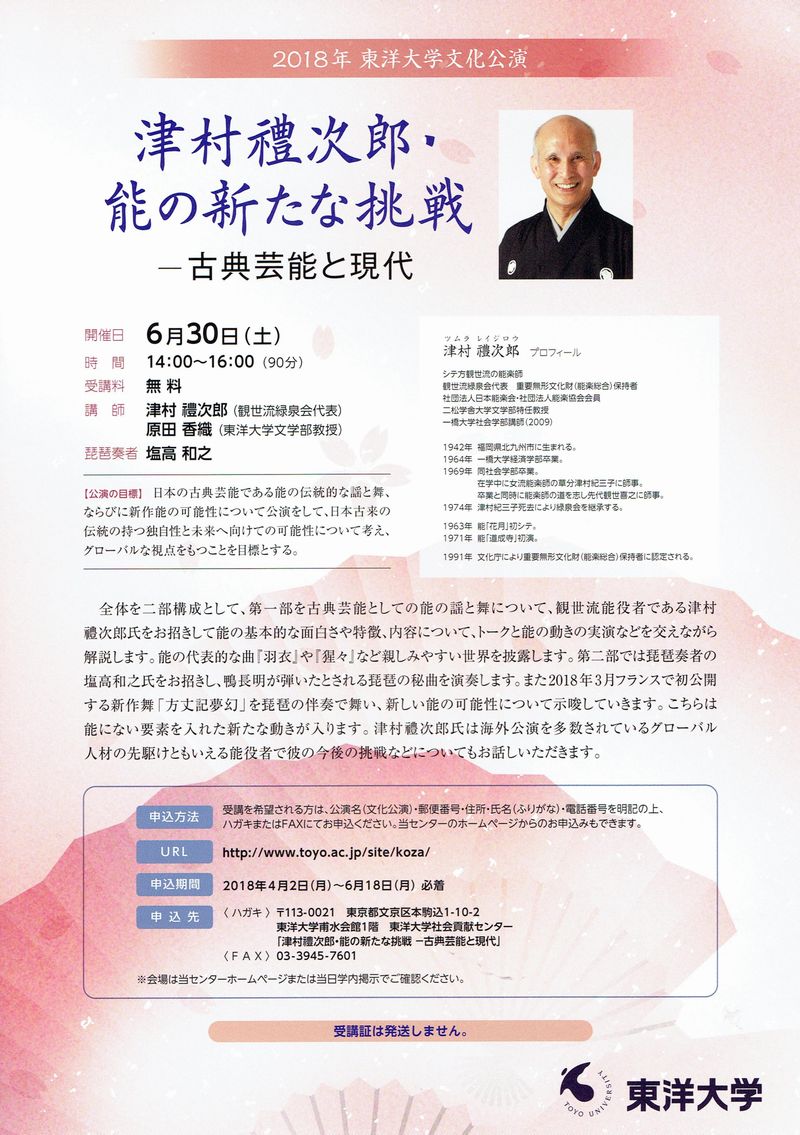

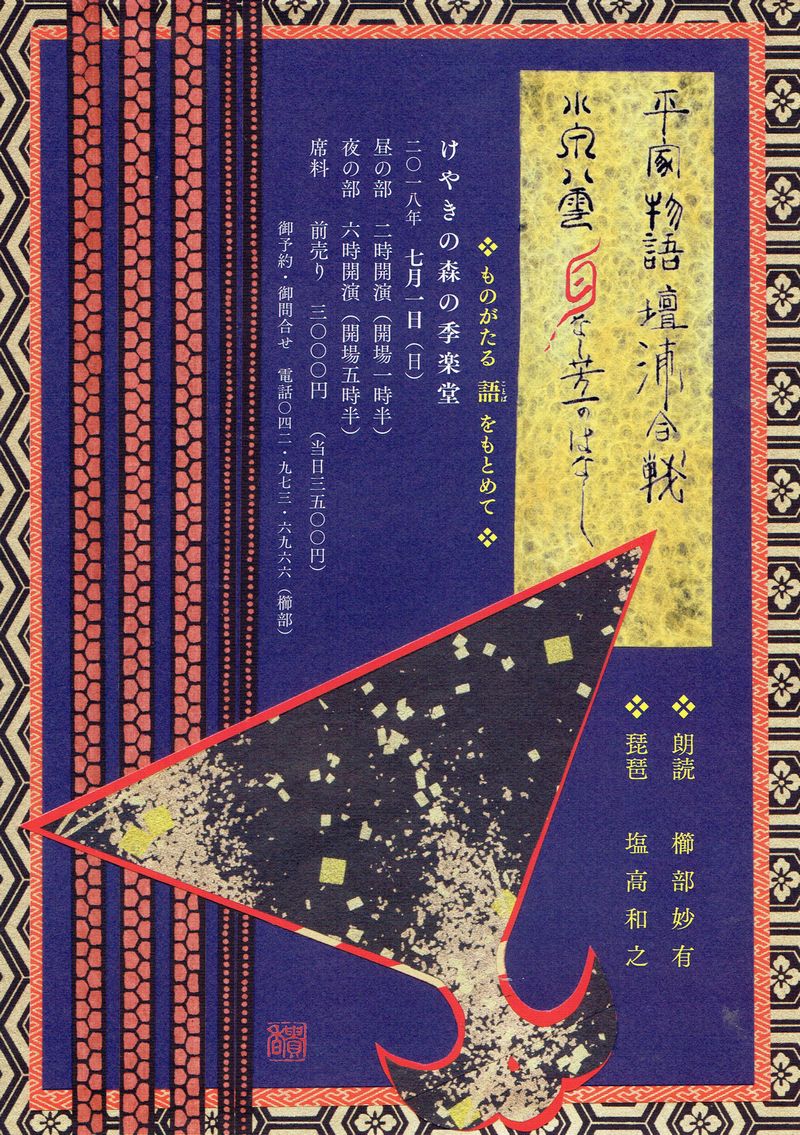

今週は前にもお知らせしたように、土曜日が東洋大学井上円了ホールにて、津村先生との「方丈記」の公演。明けて7月1日日曜日には朗読の櫛部妙有さんとの共演による演奏会があります。また1日の場所は、私が時々お世話になっている練馬の季楽堂。ここは古民家を再生した、とても素晴らしい雰囲気の場所で、もう何度も演奏させてもらっているのですが、櫛部さんは季楽堂を立ち上げる前からオーナーさんと関わりがあって、私も季楽堂立ち上げ前に櫛部さんに連れていってもらいました。櫛部さんとの初共演が季楽堂というのは、なんとも嬉しいですね。

今週は前にもお知らせしたように、土曜日が東洋大学井上円了ホールにて、津村先生との「方丈記」の公演。明けて7月1日日曜日には朗読の櫛部妙有さんとの共演による演奏会があります。また1日の場所は、私が時々お世話になっている練馬の季楽堂。ここは古民家を再生した、とても素晴らしい雰囲気の場所で、もう何度も演奏させてもらっているのですが、櫛部さんは季楽堂を立ち上げる前からオーナーさんと関わりがあって、私も季楽堂立ち上げ前に櫛部さんに連れていってもらいました。櫛部さんとの初共演が季楽堂というのは、なんとも嬉しいですね。

私は、絃に関しては「私の人生だ」とずっと前から揺るぎない確信を持っているので、自由自在にやらせてもらっているし、何の迷いも無いですが、声に関しては、ここに来て、やっと自分の中での声の在り方が見えてきた感じです。何年も前から演奏会での弾き語りは一曲位にして、どんどんと器楽中心にしているのですが、これからはもっと自由に弾いて、声は更に減らしていこうと思います。私は「うた」や「語り」に人生をかける人じゃない。絃にかけるのが私の人生。「うた」はやはり歌手や語り手にお任せしよう。他に振り回されること無く、何処までも自分らしい一番素直な形で音楽をやりたいものです。

私は、絃に関しては「私の人生だ」とずっと前から揺るぎない確信を持っているので、自由自在にやらせてもらっているし、何の迷いも無いですが、声に関しては、ここに来て、やっと自分の中での声の在り方が見えてきた感じです。何年も前から演奏会での弾き語りは一曲位にして、どんどんと器楽中心にしているのですが、これからはもっと自由に弾いて、声は更に減らしていこうと思います。私は「うた」や「語り」に人生をかける人じゃない。絃にかけるのが私の人生。「うた」はやはり歌手や語り手にお任せしよう。他に振り回されること無く、何処までも自分らしい一番素直な形で音楽をやりたいものです。