なんとも言えない生暖かい風が吹いていますね。大荒れの気象に留まらず、社会全体に渡って日本が変わって行く時期に当たっているのかもしれないですね。何やら大きな時の流れを感じます。

今週末は、あの小栗判官にも繋がる愛知県半田市の小栗家住宅、そして豊田ストーリーテリングフェスティバルで演奏してきます。小栗判官といえば、正に死と再生の物語なのですが、生命の死や復活という物語の背景には、今我々が感じている、前に進むだけの時間とは違うものが昔はあったのかもしれない・・そんな想いが出てきますね。

人間にとって、時間の流れほど抗えないものはないのかもしれません。時間とは生命であり、過ぎ去った時間は、生命と同じく取り返すことが出来ないのです。どんなに文明が発展しても、時間だけには逆らえない。人間は物理的な観点から言えば、時間からは逃れられないといえるでしょう。

時間の神クロノス

ネイティブインデアンのホピ族には過去・現在・未来に相当する言葉が無いそうです。我々は、常に過去や未来というものを考え、時間に囚われ「生きる」という事の本来の姿を見失っているのかもしれません。ホピ族では、世界にこれから起こることや心の中で起こることは「開示されるもの」。過去に起こったものや今起こっていることは「開示されたもの」と表現されるそうです。

我々のように刻一刻と時間を感じ、時間は前にしか進まないと思っているのとは違い、既に書かれている本の読んでしまったページと、これから読まれるページという具合に感じているのでしょう。本そのものはもう既にあるので、何かの大いなるものに生かされているという感覚なのでしょうね。日本人も元々「はからい」や「定め」など、ホピ族の人たちと同じく、大いなる存在を心に感じてきたはず。しかし現代の日本人は、欲望のままに生きているが故に、これから先に何が起きるか判らず、右往左往しているのでしょうね。24時間スマホいじっている現代人の姿は、時間の神クロノスにはどう映っているのでしょうか。

2016ヒグマ春夫パラダイムシフト キッドアイラックアートギャラリーにて

私は最近、時計の刻む時間が時間の全てとは言えないのではないかと、感じることが多くなりました。私は哲学者ではないので、理論は無いのですが、物理的法則としての時間を乗り越えるのが、そもそも芸術というものではないかと思っています。現実の時間とは別の空間時間を作り出し、暫し観客を異次元へと誘ってくれるのが「舞台」というもの。また古典をやれば古の人と語り合い、過去の人々とも交信するのが我々音楽家ではないでしょうか。つまり時間を越えて行く事こそが私達の仕事。音楽はいわばタイムマシーンのようなものなのかもしれません。

日本人の生活は太陽や月の運行に合わせて日々の生活が営まれ、地震や台風などの自然災害も含め、豊かな風土と共に生きてきました。そういう暮らしの中から「はからい」や「大いなるもの」の存在を感じてきたのだと思います。また世界一長い歴史を誇る日本だからこそ、遠い古代の人物にも自然とつながりを感じ、想いを馳せる事ができるのでしょう。そんな日本が、明治に入って、時計が刻む時間を生活の中に取り入れだした時、日本人の感性は小さくなってしまったのかもしれません。

京都清流亭にて

これは音楽のドレミと同じです。先月の琵琶樂人倶楽部SPレコードコンサートで、大正時代(または昭和の初め)の宮内庁楽部の演奏をSPで聴いてもらったのですが、現代日本人の耳にはとても音痴に聞こえてしまうのです。つまりもう我々はドレミに洗脳されてしまったという事です。昔は音程一つとってもとても大らかでドレミではなかったいう事であり、音楽そのものも何かの規格にはめられたものでなく、もっともっと自由な存在だったのだと思います。雅楽自体がドレミ化している現在の状況を考えると、これは決して良いことだとは思われません。日本は明治維新以降、ドレミという西洋の規格を取り入れたために、本来の日本の音程や歌を失ってしまったのかもしれません。

同じように時計の刻む時間に合わせ、全ての物事が動いてしまっている現代は、自然の流れと共に在った人間本来の時間と生活を見失っているのではないでしょうか。

一個人の中の時間は様々であり、個々の記憶、想い出は自分の中では一瞬の出来事ともいえます。人間は大いなる「はからい」の元、暮らし生きて来て、ゆったりとした季節の流れの中で人生を歩んできた事でしょう。そこには老いもあれば生も死もあり、それは全く自然のこととして捉えて暮らしてきたのではないでしょうか。現代ではそれを物理的時間で規定して、仕

事も暮らしも合理性優先で成り立たせ、時間の概念を、時計の刻む物理的時間のみに限定してしまっている。時計を基準にしかものも見ない現代のあり方こそが、人間を「時間」という牢獄に閉じ込めているのではないかと思うのです。実はその時計の時間の方が、まともな人間から見ればゆがんでいるのかもしれません。

せめて音楽だけは自由でありたいですね。

先日の京都の公演で中型1号機を使ったのですが、ほんのちょっと音程が合わないなと感じていたので、早速駒をはずして高さと位置の調節をしました。

先ずはこれまでついていたところに印をつけて、駒を叩いてはずします。簡単に外れるのですが、下手をすると、駒の下の木部が割れて、竿に少し駒の木部を残してはずれてしまうので要注意です。上の写真の左側の駒は、ちょっと木部を残してはがれてしまいましたのでその分「下駄」は厚めにしました。以前は駒そのものを自分で削りだして作っていたのですが、さすがに今は、そこ迄手をかける時間が無いので調整のみにしています。

ちなみに、接着剤は100円ショップの木工用アロンアルファです。これは刷毛がついているので使い易いのと、あまり接着力が強くないので、木部を痛めないのがいいですね。

もう一つ。くれぐれも駒を取り付ける時には、目の方向を左から右へ流れるように取り付けて下さい。木には目というものがあり、目の方向を間違えるとノミが入って行きません。

そして駒の高さは大変に重要で、これが均等になっていないと弦振動が次の駒に当たって、音がつぶれてしまいます。そうすると音は汚くなるは、伸びないは、もう全く使い物になりません。演奏家生命に関わる一大事です。サワリはその都度調整が効きますが、駒は一度取り付けたら演奏の前に付け直すわけには行きませんので、駒の位置や高さはとても気を使うのです。私は1mmの厚さのヒノキ(または杉)板を一枚づつ貼り付けながら慎重に調節するようにしています。高さ、音程、そしてサワリの調整まですると結構な時間がかかりますね。今回はやり直しもしましたので、二日にかけて修理しました。

塩高モデル大中小

筝でも笛でも楽器として完成されたものと対等に音楽を奏でるには、先ず琵琶自体がそれにふさわしいものでなければ、とても音楽は創ることが出来ません。当たり前のことですが・・・。

琵琶楽が、いつまでもこぶしまわして忠義の心なんぞうたっているような所で留まり、器楽分野に進もうとしなかったら、本当に琵琶は無くなってしまうかもしれない。平曲から続く弾き語りの伝統を次世代に繋げる為にも器楽分野の発展が不可欠だと私は思っています。

私は独奏曲、笛やヴァイオリンとのデュエット曲など、色々と器楽曲を創っているので、最近では演奏会でもうたうのは「祇園精舎」とアンコールの「開経偈」くらいという機会も増えてきました。「壇ノ浦」や「敦盛」のような長いものは年に数回程度しかやりません。中世から声と共に発展してきた琵琶楽ではありますが、平安時代には弾き語りという形そのものが無く、全くの器楽で「啄木」のような素晴らしい器楽曲が演奏されていました。私はあくまで琵琶の妙なる音色を聞かせたいのです。樂琵琶を演奏してみて更にその想いは強くなっています。

私は歌手ではありません。あくまで琵琶奏者として第一級の演奏家でありたいと思っています。そのためにも琵琶のメインテナンスは完璧にしておかないと、聴衆を納得させることは出来ないのです。ヴァイオリンでもギターでも、プロの演奏家は皆さん楽器に関しては、常に完璧な調整をしています。琵琶楽では、声に意識が言ってしまっているせいか、この楽器に関する意識があまりに低く過ぎると常々感じています。この音色をぜひリスナーに届けて欲しい。その為にも、楽器の調整は「最上」を常とする意識を持っていて欲しいものです。歌に寄りかかっては、この妙なる音色は何時まで経ってもリスナーの耳に届きません。琵琶の魅惑的な音色をたっぷりと聴いて頂くのが私の仕事。琵琶が一番魅力的に響く曲をこれからもどんどん創って、演奏してゆきたいのです。

京都天性寺にてヴィオリンの佐渡さんと新作上演中

京都天性寺にてヴィオリンの佐渡さんと新作上演中サワリの調整は、体で言えば喉の調子を整えるようなもの。駒の調整は体の骨格や筋肉などのバランスを整えるのに似ています。武術でも同じなのですが、どこか変に拘っていたり、ウィークポイントを抱えていると、本来の動きが出来ません。勿論プロは武道家でも音楽家でも、どんな事態に陥っても、それなりに対応するのですが、普段から心身ともに整えておくに越したことはありませんね。

サワリや駒のメンテのやり方を教えて欲しい、と時々言われるのですが、相当の根気と時間がないとなかなか教え切れません。中途半端だと、かえって壊してしまうこともありますので、なかなかメンテを教えるのは難しいです。私はT師匠からメンテに関して教わりましたが、本当にありがたい授業だったと思っています。自分独自のセッティングにしたいと思う人は、是非お師匠様に教えてもらって下さい。

以前とあるお坊さんから、琵琶に声をかけるようにして労わることを教わりましたが、

今では琵琶に話しかけながらメンテするのが普通になっています。

琵琶は私のパートナー。どこへ行っても琵琶と二人きりということが多いので、相方の調子が悪いとこっちもおかしくなります。何時も最高・最上の状態にしておいてあげたいですね。

京都から帰って来ました。

造形大の授業も滞りなく務めることが出来、一安心。色んな大学で特別講座のようなものはやらせてもらっていますが、今回は実技指導がメインでしたので、果たしてどこまで教える事ができるのか、ちょっと心配でした。しかし生徒達が皆素直に取り組んでくれたお陰で、良い感じで授業が出来嬉しく思っています。

その後のラネージュでのサロンコンサート、琵琶サークル音霊杓子主催の奉納コンサートも楽しく演奏出来ました。今は暫しのんびりとしています。

左:天性寺奉納コンサートにて、中・右ラ・ネージュにて笛の大浦さん、朗読の馬場さんと

来月は愛知、再来月はまた京都に行くのですが、旅はやはり良い刺激になりますね。一人で居る時間も結構ありますので環境が変わって、物ごとをゆっくり考えるにも、旅の空の下は良いものです。

旅といえば西行ですが、彼は「心は身にも、そはずなりにき」などと言っていますね。確かに旅の空の下では、何かこの体が少し浮いているような気分になるのです。普段の生活ではどうしても多くのものに囚われているのは避けられませんが、旅に出るとそれらから開放され、肉体からも心が開放される様な気分になります。また古いお寺や遺跡などに行くと、古の空にす~と浮かんで行きそうな・・・・。

西行(幕末の絵師 菊池容斎の作品)

西行(幕末の絵師 菊池容斎の作品)芸術に身をゆだねていると、確かに「心は身にも、そはずなりにき」という気分になります。逆に現実にどっぷり浸かって居ると、芸術からは遠くなるものです。肩書きなどを常に誇示して、現世の中での自分の存在を証明しないといられない人にはこの気分は判らないでしょうね。西行のように月や花に心が行ってしまっている位でないと、和歌も音楽も出て来ないですよ。民俗芸能も、ただつらい日々しかない状況では、そこから歌も踊りも生まれ出ずることはありません。ほんのひと時でも心をゆだねる時間が必要なのです。芸能の中に非日常の異次元があるからこそ、日々の暮らしから開放され、ストレスが発散され、又日常へと帰ってゆける。だから毎年のお祭りなどの形で残っているのでしょう。

私のように毎晩荒唐無稽な夢を見る人間は、普段からきっと、地面より少し浮いて存在しているのかもしれませんね。あまり心と体が離れ、現実から浮きすぎると、それはそのまま肉体の死に繋がるのでしょうが、死を恐れていては、なかなかこの世を超越した象徴のような月や花に感性は届きません。

死は滝口までの川の流れに例えられます。すなわち滝口までの時間、滝口で落ちる瞬間、そして滝口から落ちてからの時間。西行は「ねかはくは 花のしたにて 春しなん そのきさらきの もちつきのころ」と読み、滝口までの時間を想い、また滝口で落ちる瞬間の時間を示しています。そして

「来む世には 心の内にあらはさむ あかでやみぬる月の光を」

「仏には 桜の花をたてまつれ 我が後の世を人とぶらはば」

などの歌を眺めていると、後世をも念じていたと云われるのが判る気がします。正に死に対して、現世から後世への大きな時間の流れを感じていたのだな、と思いますね。

こうした感性はきっと旅の中から生まれて来たのではないでしょうか。身は朽ち果てても、心はその先の浄土や天国などに向かう・・・。月や花に現世を超越した美を感じていたら、きっとこの肉体など、心からは離れてしまうのでしょう。

私のような凡夫には現世から離れて生きて行くことは難しいのですが、旅の空の下では、ひととき西行にあやかって、月や花や風景に心を預け、感性を解き放ち、現世を越えるような時間に、この身を浸してみるのも良いものです。

また来月からの旅が楽しくなってきました。

今週は明日から1週間ほど京都に行ってます。

今回は演奏会の他に、造形芸術大学での夏期講座を3日間担当する事になりまして、朝から晩まで先生をやってきます。私がよい教師かどうかは別として、しっかりとがんばってきます!!。

その後、桃山の素敵なサロン ラ・ネージュにて笛の大浦典子さん、朗読の馬場精子さんと小さなコンサートをやって、26の日曜日は寺町の天性寺さんにて、琵琶サークル音霊杓子主催による奉納琵琶会を賑々しくやってきます。

以前は毎月のように京都大阪に行っていたのですが、今では年に、3、4回程。今年はそれでも5月に百万遍知恩寺で演奏会をやらせていただきまして、更に10月には烏丸今出川の光明寺さんでのコンサートと続いていますので多い方です。

私はとにかく旅が好きで、琵琶をはじめた頃は毎月どこかに演奏旅行に行っていました。当時ライブのブッキングをしてくれていた人が関西の方というのもありましたが、毎月、大阪、奈良、和歌山、広島、岡山etc.関西方面に出掛けて行って、毎日が楽しかったですね。奈良なんか行くと、もうお気に入りの居酒屋さんもあって、大体2日ほどオフの日を作ってうろつくのが常です。そして日本中どこへ行くにも飛行機は使わなず、なるべく列車でゆっくりと外を眺めながら巡るのが私のスタイル。在来線の各駅停車の車窓から見える風景をのんびり眺めてゆっくり進むのは実に楽しいのです。

島根グラントワにて語り部 志人さんと

昨年は島根や鹿児島にも行きましたが、一人だけ在来線や新幹線を使ってのんびりと行き、帰りもぐるぐる色んな所を巡りながら帰って来ました。スケジュールに追われて演奏会場を飛びまわっても良い演奏は出来ませんからね。肉体的にも精神的にもリラックスという事を含め、スケジュールにはかなり余裕を持たせて組んでいるのです。

今回は大学の授業がメインですので、余りゆっくりとは出来ませんが、ラ・ネージュではお茶会も兼ねたリラックスした演奏会が出来ますし、天性寺さんでも音霊杓子の面々とワイワイできそうで、本当に楽しみなのです。

上左からウズベキスタンThe State Conservatory of Uzbekistan, Grand Hall、ウズベキの歌姫Yulduz Turdievaさんとのリハーサル

トルクメニスタンState Music and Drama Theater named after Makhtumkuli演奏会

カリブのキュラソー島にて手妻の藤山新太郎師匠とオフにのんびり観光中、

振り返ってみると、プロ活動を始めてから約20年。なんだか飛び回っていたという感じがしますね。色々な所に行かせてもらって、音楽家を生業としてよかったな、とつくづく思います。ライブハウスから始まり、寶山左衛門先生の舞台をきっかけに、いわゆる邦楽の世界に足を踏み入れて、シルクロードの国々なんかにも行くことが出来ました。その他ヨーロッパの国々やカリブ海沿岸の国々など、琵琶弾きならではの体験を本当に数多くさせて頂きました。国内でも東北、北海道は余り縁がないのですが、普段行けないようなところに随分と行かせてもらいました。

ヨーロッパではパガニーニがコンサートツアーというものを最初にやりだしたようですが、吟遊詩人、放浪の琵琶法師など音楽家という存在は基本的に旅の空の下に居るものです。色んな所に行って、色んな人に出会い、聴いていただくのが仕事です。竹山なんかは正にそうした人生を死ぬまで続けていましたね。流派やお教室に閉じこもっていては、音楽家としての醍醐味は味わえなかったでしょう。私は琵琶を手にしてから、本当に楽しい時間を頂いたと思っています。もちろん上手く行かないことも多々ありましたが、波騒は世の常。数々の失敗はしっかり反省して次につなげればよいし、失敗が私を育ててくれた部分も大変大きいと思っています。また些細な事は、すぐに忘れてしまいますので、良い思いでしか残っていませんね。

Yulduz Turdievaさんを迎えてのシルクロードコンサートツアー凱旋公演 座高円寺にて

これからの活動がどんな風になって行くのかわかりませんが、私自身はこれまで通り、旅の空の下に居たいですね。これまでは自分の思い描く活動の形というのを意識していましたが、これまでやってきて、自分も少しはがんばってきたけれど、それ以上に導かれているということを今強く感じます。人との縁であったり、運命であったり、言い方は色々あると思いますが、この導きが果てるまで、音楽家として生きて行きたいものです。活動の形も音楽そのものもどんどん変化して行くでしょう。でも若き日から様々な変遷を経てきている全てが「私」という存在。これからも誰でもない「私」でありたいですね。

世は音楽といえばショウビジネスですが、私はやはりエンタテイメントの楽しい舞台よりも、じっくりと音楽を聴いてもらえる舞台を確実にやって行きたいです。なるべくPAを使わずに生の響きをそのまま届けられるような舞台が私には合っているようです。

旅は楽しいのです。人生旅の空でいたいですね。

ちょっと夏休状態でしたが、今週からいつもの日常に復帰です。あのままお休みが続くと昼間からビールを飲む癖がつきそうで怖いですな。

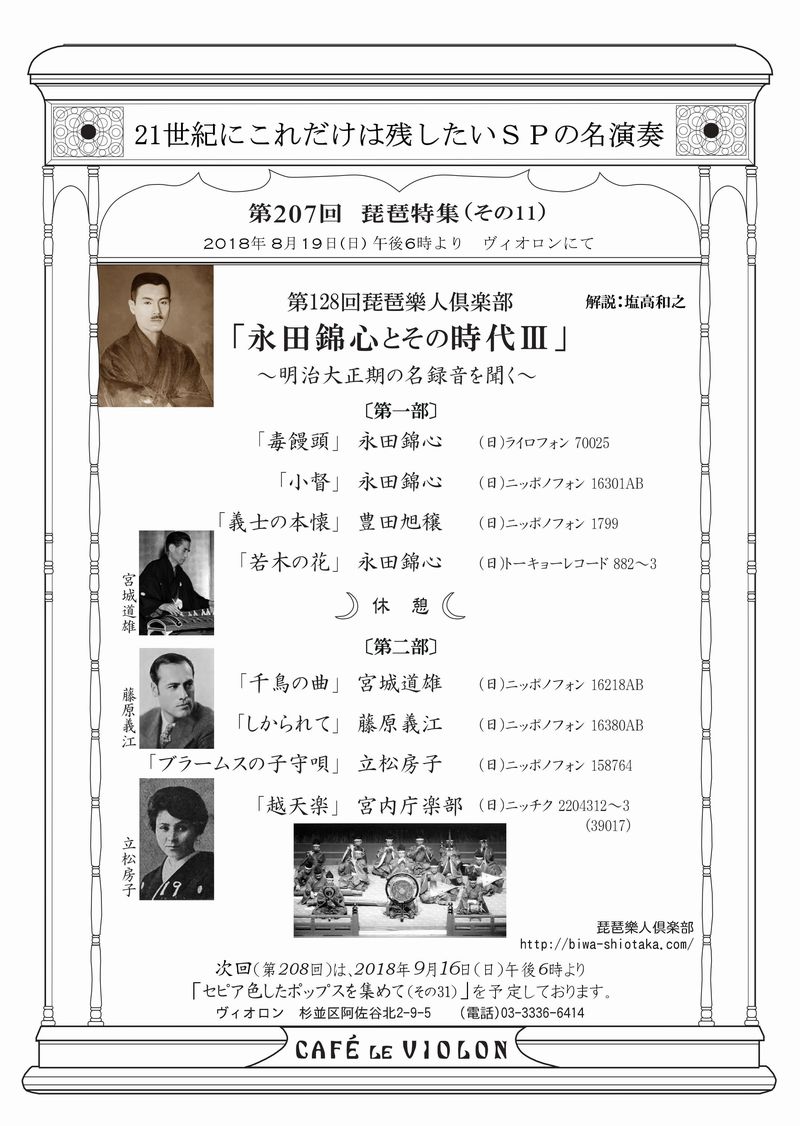

毎年8月は恒例のSPレコードコンサートを琵琶樂人倶楽部でやります。8月だけは日曜日の開催となり、時間も午後6時の開演になりますので、ご注意を!。19日午後6時開演。

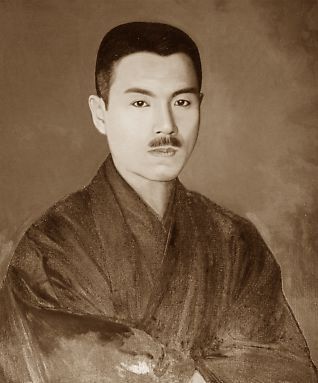

今年は「永田錦心とその時代Ⅲ」と題しまして、明治初期から大正時代のラッパ録音の音源をかけます。SPレコードにはラッパに向かって録音するラッパ録音と、昭和に入ってからのマイクを使ったマイクロフォン録音(通は電気録音とも云います)の2種類があります。当然マイク録音の方が音量もあるし、音もはっきりとしていますが、SPの魅力はそんなところでは計れないのです。

ラッパからマイクになり、LPレコードになり、CD、データによる配信と、音を録音する技術は革新に継ぐ革新がこれからも進むでしょう。しかしその進歩と共に確実に何かを失っているのではないのか・・・・?。SPを聞けば聴く程にそう思えて仕方が無いのです。その失ってしまったであろうものをもう一度自分の中で見つめ直して欲しい、そんな想いから毎年このSPレコードコンサートを開催しています。

SPの時代は当然一発録音なので、演奏家の方も気合が入っていますね。やり直しは一切効かないので、声楽の藤原義江などは歌詞を間違えたまま録音しているのもあります。そんなものを見つけるととわくわくして来るんです。当時レコードを出すという事は本当に限られた人だけに許されたことでしょうから、どれもその演奏のクオリティーは高く、素晴らしいレベルを持っています。クラシックなスタイルの録音のみですが、プロとして活動を展開する人が群雄割拠していた時代ですから、そのレベルは間違いなく今の琵琶人より数段上ですね。

正面にあるのがクレデンザ

確かに現代感覚からするとノイズにまみれたSPレコードの音は悪い。しかし名機クレデンザから響くその演奏はとんでもなく生々しく、直に演奏を聴いているような臨場感があるのです。CDでは絶対に味わえないものがありますよ!。

現代人は、今の方が何でも発展進化していると思いこんでいるかもしれませんが、便利という事に目を奪われ、多機能高性能というものに心が動くように洗脳されてしまって、実は中身を見ていないのではないでしょうか。綺麗で、上手で、ブランド力があり、多数派であり・・・そういうものを良しとする発想は、もうそろそろ止めませんか。少なくとも音楽においては・・・。

デジタルリヴァーブがかかってキラキラとしていても、ハイレゾになって音域が広がっても、いくら表面が整っていても、そういう事と良い音楽とは全く別の次元だという事は誰でも判っているはず。表面の綺麗さや豪華さでびっくりしていて、内面にまで目を向ける事をやめてしまっては、魅力ある音楽も生まれないし、感性も育たないと思うのは私だけではないでしょう。

若き日 カンツォーネ歌手 故佐藤重雄さんと南青山Mandalaにて

衰退の極みにある琵琶楽にとって、今大切な事は、まともに「音楽」に向き合う事なんじゃないかと思っています。先生に言われたことを真面目にこなす事ではない。そんな優等生的感性からは何も生まれないものです。明治期に最先端の琵琶楽を創り出した永田錦心の、そのエネルギーを聴き、感じ、又新たに創り出す、そんな姿勢が一番大事だと私は思います。音楽にとても力が漲っていたあの時代の演奏を是非聴いてもらいたいですね。

人生を賭け、命の危険さえも感じながら新しい琵琶楽を創り出した永田錦心の熱い志がきっと伝わってくると思いますよ。今、永田錦心のように人生を琵琶楽に捧げ生きている琵琶人はどれだけ居るだろう・・・・?。大体琵琶を生業としている人自体ほとんど見たことが無い。舞台にもろくに立たず、余裕の中で「琵琶はこうだ、琵琶唄はこうだ」と薀蓄を並べていても、そこにエネルギーが宿らないのは当たり前のこと。永田錦心の音楽と志と旺盛な活動を伝えている人が誰もいない今、残念ながらその時代のエネルギーは、生ではもう体験出来ません。しかしSPレコードにはその魅力がまだまだ詰まっているのです。

その中にたぎっているものを聴いて欲しい。SPレコードは、現代人が思う綺麗な音ではないだろうし、もう演奏スタイルも古臭く感じるかもしれませんが、そういう表面の形ではなく、その中にたぎっている「音楽」を是非聴いて下さい。きっと貴方の心の中の何かが呼び覚まされる事と思います。