この週末は、地元阿佐ヶ谷の街を上げてジャズのフェスティバルが開催されました。

私も土曜日には参加させてもらったのですが、初日の金曜日は、私が「これぞ!」というミュージシャンに声をかけて、ライブのコーディネートをさせて頂きました。

先ずはヴォーカルの石川真奈美さんとギターの岩谷耕資郎さんのデュオ。そしてTsの佐藤公淳さんのトリオにスペシャルゲストで、AsのSOON・Kimさんに入ってもらうという、いずれも超豪華キャスト!!。真奈美さんのヴォーカルはいつもながらいい気分にさせてくれます。聞き惚れるとはこのことですね。そしてKimさんと公淳さんの2サックスのフロントはもう凄いのなんのって。さすがにNYで腕を磨いただけのことはあります。Kimさんはオーネット・コールマンの愛弟子。公淳さんはルー・タバキンの愛弟子という本場のジャズの薫陶をしっかりと受けてきた二人は、もう音色から何からまるで「モノホン」なのです。

私はKimさんと公淳さんを是非いつか会わせて、この2トップで演奏して もらいたいと思っていたので、この日は自分が聴きたい形を自分でプロデュースしたという訳です。写真はピンボケになってしまいましたが、二人とも180センチをゆうに超える大柄な体格も相まって、とにかく音が大きく、息にスピード感があり、とんでもない迫力なのです。2トップでセロニアスモンクの「I Mean You」「Straight, No Chaser」をやってくれましたが、もう会場は一瞬にしてNYになりました。凄い凄い!。

もらいたいと思っていたので、この日は自分が聴きたい形を自分でプロデュースしたという訳です。写真はピンボケになってしまいましたが、二人とも180センチをゆうに超える大柄な体格も相まって、とにかく音が大きく、息にスピード感があり、とんでもない迫力なのです。2トップでセロニアスモンクの「I Mean You」「Straight, No Chaser」をやってくれましたが、もう会場は一瞬にしてNYになりました。凄い凄い!。

もらいたいと思っていたので、この日は自分が聴きたい形を自分でプロデュースしたという訳です。写真はピンボケになってしまいましたが、二人とも180センチをゆうに超える大柄な体格も相まって、とにかく音が大きく、息にスピード感があり、とんでもない迫力なのです。2トップでセロニアスモンクの「I Mean You」「Straight, No Chaser」をやってくれましたが、もう会場は一瞬にしてNYになりました。凄い凄い!。

もらいたいと思っていたので、この日は自分が聴きたい形を自分でプロデュースしたという訳です。写真はピンボケになってしまいましたが、二人とも180センチをゆうに超える大柄な体格も相まって、とにかく音が大きく、息にスピード感があり、とんでもない迫力なのです。2トップでセロニアスモンクの「I Mean You」「Straight, No Chaser」をやってくれましたが、もう会場は一瞬にしてNYになりました。凄い凄い!。 石川さんは様々なギタリストとのデュオの演奏によるアルバムを幾つかリリースしているので、今回はそのアルバムでも共演している岩谷さんとのデュオでやってもらいました。とても息の合った演奏で、石川さんの歌にも、曲が終わる度にやんやの喝采が飛んでいました。色々なところでライブをやっているので、是非行ってみて下さい。一押しお勧めです。

石川さんは様々なギタリストとのデュオの演奏によるアルバムを幾つかリリースしているので、今回はそのアルバムでも共演している岩谷さんとのデュオでやってもらいました。とても息の合った演奏で、石川さんの歌にも、曲が終わる度にやんやの喝采が飛んでいました。色々なところでライブをやっているので、是非行ってみて下さい。一押しお勧めです。ジャズは時々聴きに行くのですが、こういう興奮はなかなか味わえないですね。久しぶりにモノホンのジャズに酔った一夜でした。

この楽しさが邦楽にも欲しいのです。どんな場所でも気軽に楽しめ、且つレベルも高く、充実した内容の音楽を聞かせる事が出来るというのは本当に素晴らしいこと。格式ばって、体裁が整わないと出来ないようでは、一般のリスナーが離れてゆくのも仕方がありません。

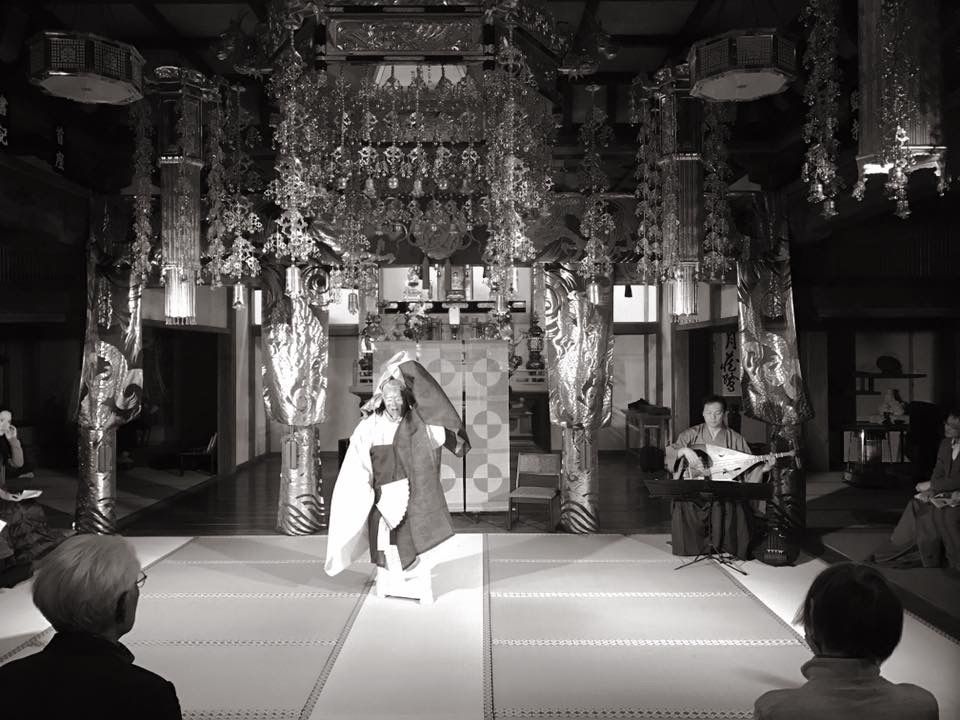

京都 天性寺にて

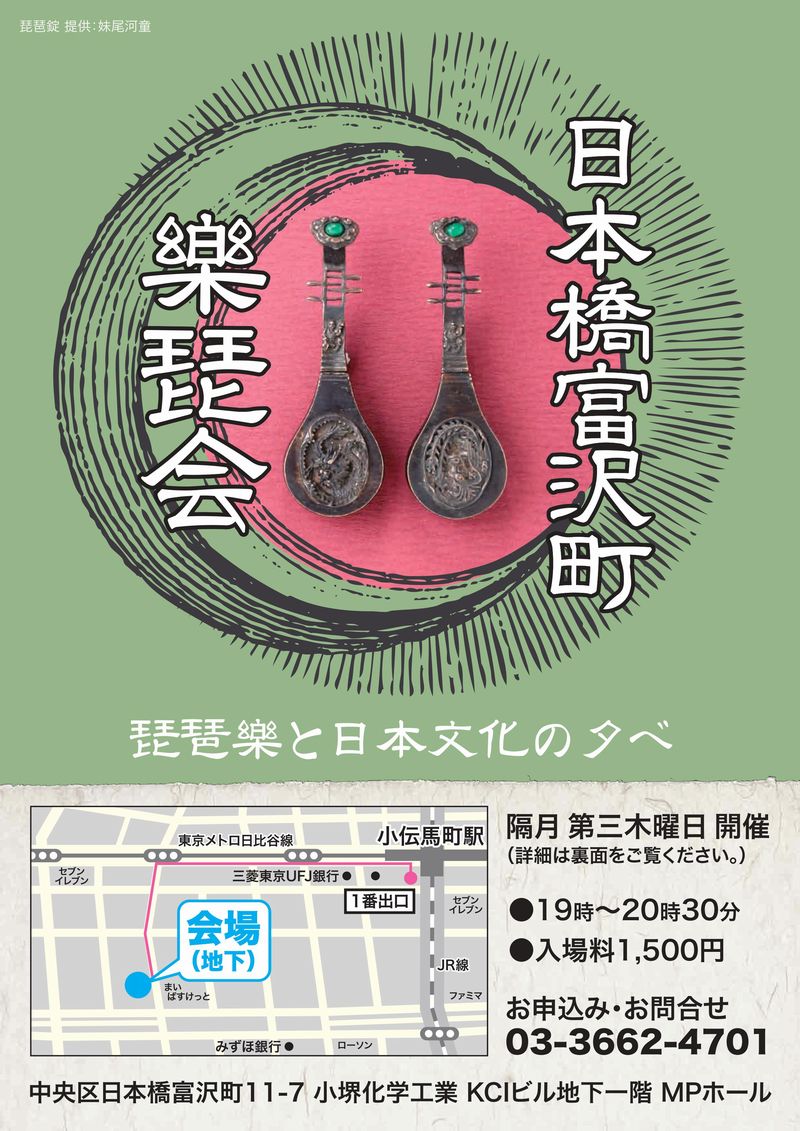

私は琵琶樂人倶楽部や日本橋富沢町樂琵会で、もっと身近に琵琶楽を聴いてもらえるように、ここ10数年やってきましたが、邦楽がもっと日本人の身近な音楽となるように、これからもやって行きますよ!!。

邦楽にもっと音楽の快楽を!!。もっとリアルな音色を!!。そして熱き魂を!!。

私が琵琶で演奏活動を始めた30代の頃、日暮里に伝統邦楽専門のライブハウス「和音」というお店がありました。私はそこを活動拠点にして毎月のように演奏していたのですが、その一番最初の出演の時、田原先生がいらしてくれて、「あなた面白いわね。名刺か何かないの」と声をかけてくれたのが、先生との最初の出逢いでした。

私が琵琶で演奏活動を始めた30代の頃、日暮里に伝統邦楽専門のライブハウス「和音」というお店がありました。私はそこを活動拠点にして毎月のように演奏していたのですが、その一番最初の出演の時、田原先生がいらしてくれて、「あなた面白いわね。名刺か何かないの」と声をかけてくれたのが、先生との最初の出逢いでした。

昨夜は、家に帰ってから、この20年ほどの事を想い出し、やっと何か一区切りついたような、ワンステップ上ったような、一段落着いたような・・・そんな気分に浸りましたね~~。

昨夜は、家に帰ってから、この20年ほどの事を想い出し、やっと何か一区切りついたような、ワンステップ上ったような、一段落着いたような・・・そんな気分に浸りましたね~~。

私が今、こうしてオリジナルの楽器を作り、独自の活動が展開できるのも、田原先生のような先駆者が居たからです。私と田原先生とでは、全く演奏スタイルは違いますが、琵琶の最前線という点では、とても共通するものを持っています。まだ活動がどうなるかわからない最初の頃に、こうした先輩にめぐり合えたのは実にラッキーな事でした。心強かったですね。

私が今、こうしてオリジナルの楽器を作り、独自の活動が展開できるのも、田原先生のような先駆者が居たからです。私と田原先生とでは、全く演奏スタイルは違いますが、琵琶の最前線という点では、とても共通するものを持っています。まだ活動がどうなるかわからない最初の頃に、こうした先輩にめぐり合えたのは実にラッキーな事でした。心強かったですね。

何か一区切りの時期なんでしょうね。まあ自然の流れに身を任せているので、なるようになると思っていますが、私は作品を創り、それを演奏して、私の世界を表現するのが仕事。より自分らしいものが出て来て、自分の表現すべき世界が明確になってきているのは、良いことだと思っています。

何か一区切りの時期なんでしょうね。まあ自然の流れに身を任せているので、なるようになると思っていますが、私は作品を創り、それを演奏して、私の世界を表現するのが仕事。より自分らしいものが出て来て、自分の表現すべき世界が明確になってきているのは、良いことだと思っています。

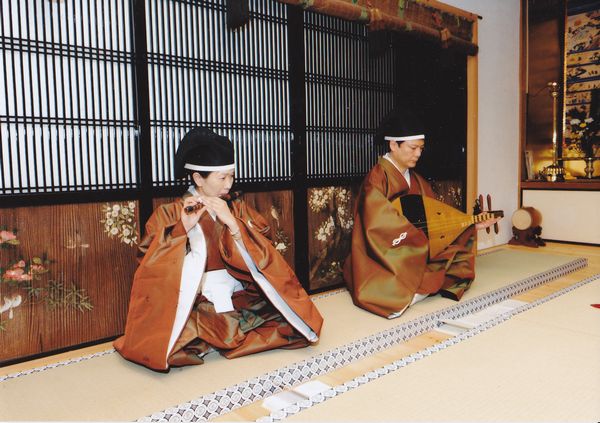

滋賀 常慶寺での

滋賀 常慶寺での

声明を聴いていて、もっともっと音楽を創ってゆきたいなと思いました。笛の大浦さんとはこれまでも沢山の曲を創ってきましたが、都の秋風に当たりながら、あらためて今後も新作を創り演奏して行こうと話が弾みました。

声明を聴いていて、もっともっと音楽を創ってゆきたいなと思いました。笛の大浦さんとはこれまでも沢山の曲を創ってきましたが、都の秋風に当たりながら、あらためて今後も新作を創り演奏して行こうと話が弾みました。