この時期は演奏会シーズンながら、今年はさほど忙しくないので、ゆっくりと色んな事を楽しんでいます。まあ今年は春頃からつい最近まで猛烈な忙しさだったので、ちょっと休憩という所でしょうか。もう頭の中は来年の活動について巡っています。

最近の大仕事 田原順子先生との共演 於:日本橋富沢町樂琵会

忙しい時は常に臨戦態勢にあるせいか、自分の中の様々な部分が妙に研ぎ澄まされて、普段なんでもない事に敏感になって行きます。これは良い面も悪い面もあると思いますが、少し落ち着いてから我が身を振り返ると、自分というものが色々と見えてきますね。

何故自分はここでいらだったのか、何故このシチュエーションで平気だったのか、何故ここにいて気持ち良いのか、気持ち悪いのか・・・色んな反応をする自分を冷静に見つめると、自分がどんな奴なのか改めて見えてきますね。自分らしくあるというのは、先ずは己を知る事ですから、こういうゆったりとした時期こそが、自分の音楽をより深めて行くのかもしれないですね。

京都の琵琶サークル 音霊杓子の面々と

私は相変わらず、いわゆる皆さんがいうところの「練習」というものをしないのですが、その分常に頭の中では新作の構想したり、次なる活動の展開を考えたりして過ごしています。

ちょっと思考が詰まると、これからの活動の事やレパートリーの事等を書き連ねた「未来ノート」を開き、考えをまとめるのが習慣です。今後の計画なども色々と書いてあり、いつ頃どんなCDをリリースするとか、どんな曲を作るか、どこに向かって活動を広げるなんていうことを書いては消し、消しては書きながら、自分の軌道を修正しています。

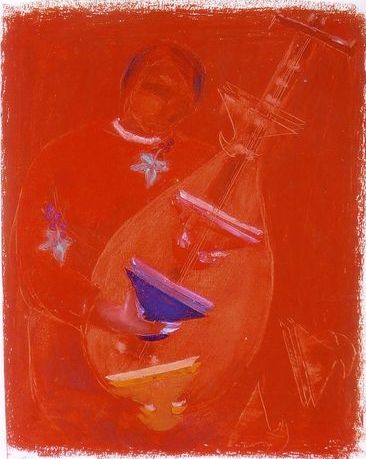

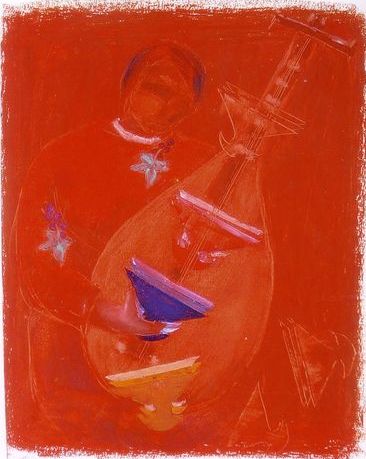

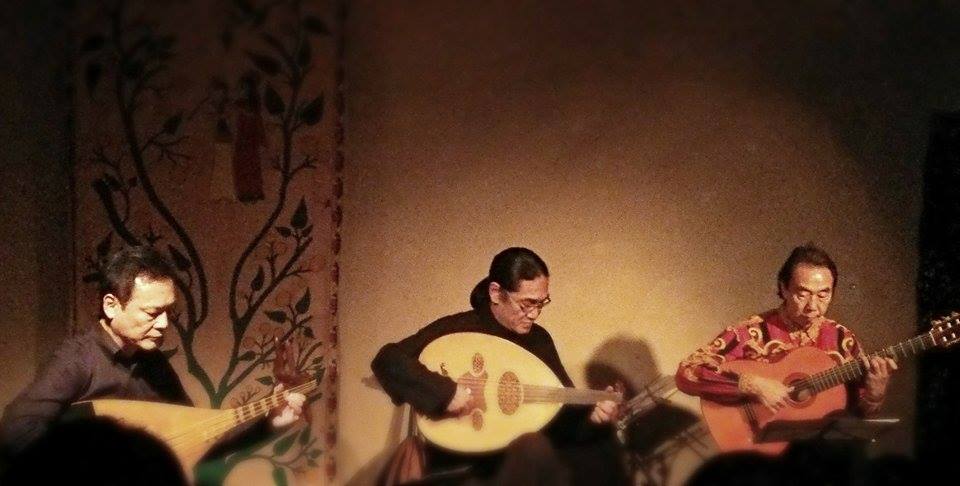

フラメンコギター:日野道夫、ウード:常味祐司各氏と

フラメンコギター:日野道夫、ウード:常味祐司各氏と

やはり私は器楽が基本ですので、独奏曲の更なる充実とデュオの作品がもう何曲か欲しい所です。前回のブログでも書いた、新しい形の琵琶歌も勿論作りますが、あくまで器楽としての琵琶楽を基本として、その作品群の一環として声を使った作品も創る、という姿勢で作曲したいと思います。

どこまでも自分の音楽をやり、自分の表現をしてこそ舞台に立つ資格があると私は考えていますので、「お仕事」も必要ですが、上手に弾けるだけのお稽古事状態で舞台に立つ事はプライドが許せないのです。技術的なことよりも、自分で創り上げた作品で舞台に立つのは、私の中で基本であり矜持です。私以外の方の作品を演奏する時も、私なりの解釈が出来上がってからでないと、とても舞台には立てません。やっつけ仕事は出来ませんね。とにかく私でなければ成立しない、オリジナルな舞台を創り上げたいのです。以前にも書きましたが「琵琶で呼ばれるのではなく、塩高で呼ばれるようになれ」という某雑誌編集長の言葉は、今でもきっちり頭に入っています。

私は琵琶の音の魅力をもっと聴いて、味わって欲しいのです。他のジャンルの歌手や語り手と肩を並べても遜色の無いような「声」を持っている方なら、琵琶を抱えて歌う歌手を目指せばよいでしょう。しかし半端な声や歌唱力で弾き語りをしても、声も琵琶もその魅力を発揮出来ません。

琵琶はこれだけの音色と表現力を持っているのです。せっかくのこの魅力を使わないのは何とももったいないと思うのは私だけでしょうか。お稽古している人にとって弾き語りは当たり前でも、リスナーからすると違和感の方が強いのは、私が今まで散々やってきて感じた事です。皆さん琵琶の音を聴きたいのであって、うなり声を聴きたいのではありません。ましてや多分に右系軍国的な風が漂う忠義の心みたいな内容の曲を聴きたいという人は出会った事がありません。

琵琶はフロントで、独奏で、十二分に聴かせることが出来る素晴らしい楽器なのです。琵琶奏者として看板を挙げている以上、私はその妙なる音色と魅力を存分に発揮したいと思っています。

かつて水藤錦穣師が琵琶の演奏技術の高みを示してくれましたが、そろそろ琵琶の世界にも、パガニーニーやハイフェッツのような、飛び抜けた存在が出て来てよい頃だと私は思っています。ロックでもクラシックでも長唄でも義太夫でも民謡でも、歌と絃は別の人が担当してこそ素晴らしい音楽が出来上がったのはご承知の通り。ロックギタリストでも歌でヒットを飛ばすようになって、ギターを弾かなくなっていく人もいますね。やはり極めるにはどちらかに絞り込まないと、その先の突き抜けた世界へは行けないのでしょう。

しっかりとした「サワリ」をつけるようになったのは、戦後、鶴田錦史師以降だという意見もありますが、私もそう思います。それは正に、器楽としての琵琶が誕生した頃と重なります。この気持ちの良い「サワリ」は器楽を演奏するためにこそあるのだと私は思っていますので、これからどんどんと魅力溢れる器楽曲を作曲してゆこうと思います。

琵琶は、あの音色こそ命。だから筝や尺八のように、器楽が標準になって行くのが私の理想です。私の器楽作品はネット配信で海外の方に沢山聴いてもらっています。時々海外からの問い合わせも来ますが、皆あの音色に惹かれて聴いてくれているのです。琵琶唄ではありません。琵琶は音色だけでリスナーを魅了する事が出来るのです。他の楽器との共演は素敵ですが、伴奏にまわる必要などありません。琵琶の溢れる魅力とエネルギーをどんどん解き放って行く演奏家が出て来て欲しいですね。

もう冬の気配も感じられる季節となりました。是非この深まる秋の空に琵琶の音を響かせたいですね。妙なる音には様々な想いが乗って、多くの人へと伝わって行きます。余計なものは要らない。ただ琵琶の音だけがあればいい。ただひたすらあの音色に包まれたいのです。

先日、代々木上原の東京ジャーミーで礼拝に参加させてもらってきたのですが声に魅せられましたね。アラビア語の礼拝の呼びかけ(アザーン)や

先日、代々木上原の東京ジャーミーで礼拝に参加させてもらってきたのですが声に魅せられましたね。アラビア語の礼拝の呼びかけ(アザーン)や コーラン読誦(キラーア)を聴いていると意味は何もわからないのですが、それ故かえって声からはエネルギーだけが伝わって来るのです。

コーラン読誦(キラーア)を聴いていると意味は何もわからないのですが、それ故かえって声からはエネルギーだけが伝わって来るのです。