今年は年明けから舞台が続いています。先週、日舞の花柳面先生とシアターXにて「時の記憶」という新作を上演して、昨日は琵琶樂人倶楽部で「薩摩琵琶三流派対決」をやってきました。

年明け早々に新作の上演というのも気持ちが引き締まって良いですね。面先生とは久しぶりの共演でしたが、さすがの存在感で私自身も充実した演奏をすることが出来、とても良い舞台となりました。多分この作品はもっと練り上げ、また大きくして、あらためて舞台にかけることになると思います。ご期待ください。

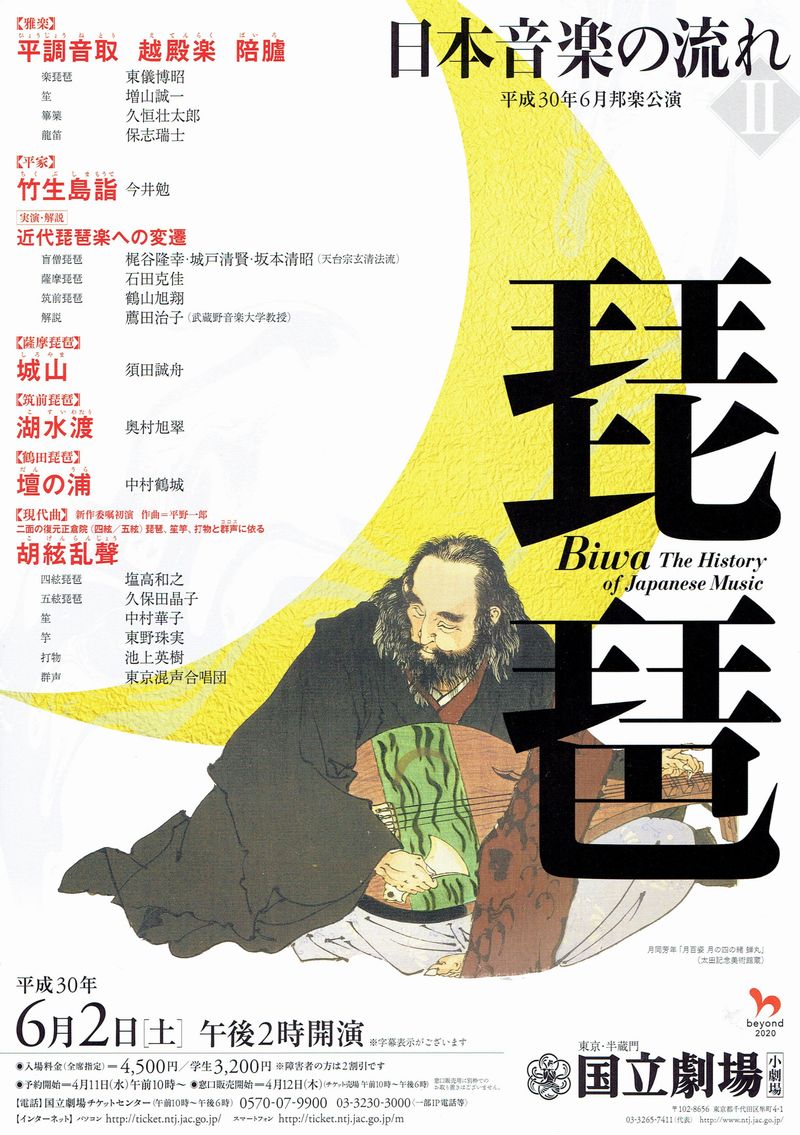

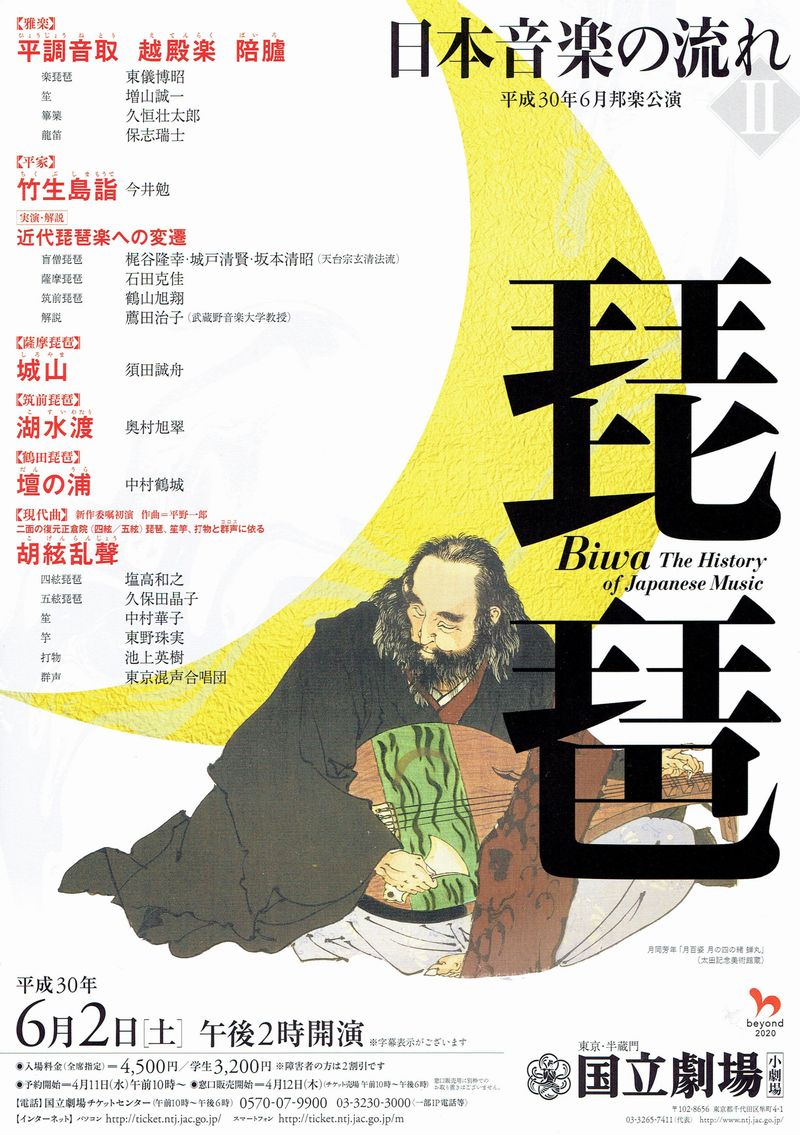

琵琶樂人倶楽部は毎年年明けに石田克佳さんを迎えて、薩摩琵琶三流派聴き比べをやるのですが、終わってからの新年会が楽しみなんです。今回も月心さん、愛子姐さんなどおなじみの琵琶人が集り新年の幕を空けることが出来ました。皆さん熱い心を持っていらっしゃるので、琵琶談義もなかなかに盛り上がりました。

今年も幸先の良いスタートを切る事が出来て嬉しい限りです。そして今年は例年になく創作の年になりそうです。色々と構想がありますし、発表の場も考えておりますので、自分の思う琵琶楽のスタイルがより明確になる一年になると思います。

キッドアイラックホールギャラリーにて

よく「どうすれば曲が創れますか」という質問を頂くのですが、何時もどう答えればよいか迷います。知識や技術の面は勉強すればよいと思いますが、それだけではなかなか自分の想いを表現する作品は創れませんね。先ずは何をやりたいのか、どうしてそれをやりたいのか、そんな問いかけを自分自身に向かって深めていかないと、その時々で格好いいと思う表面の形だけを作って終わってしまいます。またお勉強の成果を見せ付けるような作品もいただけません。人それぞれにやり方はあるかと思いますが、この辺は何か物を作るときの根本かと思います。まあ自分の中にどれだけ強い衝動を持っているか、そこに全てはかかっているんじゃないでしょうか。

また何かを創るには、膨大なまでの無駄な時間が必要です。世間的には遊んでいるように見えるかもしれませんが、朝からごろごろしたり、Youtube観てボーっとしたり、散歩に行ったり、旅行に行ったり、お酒を飲んだり・・・衝動が湧き上がるまで、のんびりしていられるようでなくては、発想も浮かびません。私が梅だ桜だと追いかけては歩いて廻っているのは、そういうことなのです。そんな風に無駄ともいえる時間を平気で過ごす事が出来ない人は、創作よりも別の方向に向かう方が良いかと思います。

日本人はとにかくきちんとしているのが好きで、枠外のものを認めようとしないし、自分が枠外に行ってしまうと気持ちが落ち着かず、何も出来なくなってしまいます。もちろんそれには良い面もあるのですが、芸術的には、体裁ばかりつけているようでは何も創り出すことは出来ません。グローバルな視点から見ると、日本人は一人で何事も決定して、自分で責任を持って行動する事が大変苦手な民族と言われているようですが、音楽の世界を見てもなるほどと思います。ものを創り出すには、先ずは自分自身が精神的に自立している事が大事ですね。どこかに所属して、自分の位置が見えていないと自分が保てないようでは、世の常識を軽々と飛び越えて行くことは出来ない。自由で大らかな、そしてぶれない心が是非欲しいものです。それが何より作品創りのベースだと思います。

ぶらぶらしているように見えても、常に次の構想は頭にあるし、アイデアも頭の中にしっかりあります。ただそれが動き出さない時にはのんびりしているしかないという訳です。しかし一旦動き出すと、泉が沸きあがるようにアイデアが形になり一気に譜面を書き上げます。出来上がってしまえばそれを、どんどんと推敲して行くことが出来ますので、その時が来るまで待っているのです。日々稼ぐ事も必要ですが、「その時」が待てないようでは、物は創れません。何事も目先のものを追いかけ、毎日きちんと仕事をこなして満足しているようでは、何かを生み出す事は難しいですし、かえって心は貧相になるものです。

ぶらぶらしているように見えても、常に次の構想は頭にあるし、アイデアも頭の中にしっかりあります。ただそれが動き出さない時にはのんびりしているしかないという訳です。しかし一旦動き出すと、泉が沸きあがるようにアイデアが形になり一気に譜面を書き上げます。出来上がってしまえばそれを、どんどんと推敲して行くことが出来ますので、その時が来るまで待っているのです。日々稼ぐ事も必要ですが、「その時」が待てないようでは、物は創れません。何事も目先のものを追いかけ、毎日きちんと仕事をこなして満足しているようでは、何かを生み出す事は難しいですし、かえって心は貧相になるものです。

また一方で、音楽活動をするということ自体が自己顕示欲があってこそですから、上手に弾いたり、有名になったり、お金を稼いだり、限りなくそういう欲に振り回されてしまうと、本当に自分の表現を忘れてしまいがちです。私の小さな目で見渡しても、自分の音楽を心底やっているな、と思える音楽家はごくごく僅か・・・。ちょっと活躍して喜んでいる程度。私はそんな風に見えます。

琵琶楽には新作がほとんどありませんし、特に芸術音楽として発表されるものは皆無といってもよいかと思います。是非囚われの無い自由な感性で、次世代の琵琶楽が生まれて行って欲しいものです。創作心が湧かず、ぶらぶらしたい時には声をかけてくださいまし。同じような仲間とつるむのも時には良いものです。

灰野敬二・田中黎山各氏とサウンドシティーアネックスT1スタジオにて

年を重ねるごとに自分の歩むべき道が明確になってくるのは嬉しい事です。私はどうひっくり返ってもエンタメ系の感性は持っていないし、もう若い頃からそういう芸能系の音楽は嫌いでしたので、その手の仕事はお断りしています。これ迄ルールもしきたりも関係なく、自分が思うようにやって来たからこそ今があると思っています。もっとわがままに自分らしく今年も駆け抜けたいですね。

明けましておめでとうございます。昨年は8thCDをリリースしたこともあって、沢山の素晴らしい仕事をさせて頂きました。今年もよろしくお願い申し上げます。

先ず年明けに、台湾の友人から素晴らしい映像が届きました。その中にこんなのがありましたので御覧下さいませ。

少し前ですが、中国琵琶奏者の劉芛華さんと、二胡奏者の林正欣によるリサイタルにて、私の「塔里木旋回舞曲」が演奏されたのです。彼女たちは以前から日本に来る度に我家に寄ってくれて、私の曲を演奏したい、と言ってくれていたので、幾つか託していたのですが、こんな形で盛大な舞台でやってくれるとは、嬉しい限り!!。自分の曲が海外に広がって演奏されて行くのは嬉しいですね。

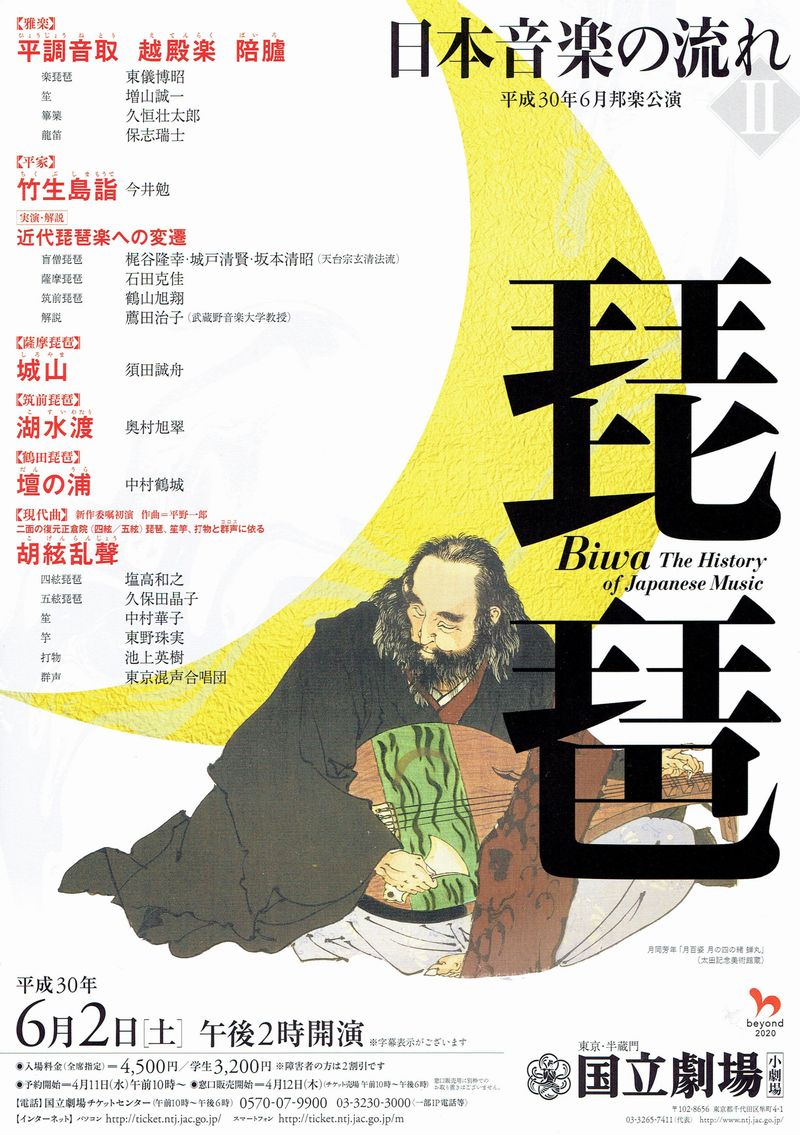

さて今年も色々と挑戦しますよ。薩摩琵琶による器楽曲だけでなく、樂琵琶によるアンサンブル作品も考えています。今回は声も使って書いてみようと思っています。勿論従来の琵琶唄のようなものではなく、自然に発声出来る歌を琵琶や笛に乗せて行きたいと思っています。

器楽としての琵琶樂の確立が私の第一のテーマですが、声を排除したわけではありません。声と琵琶は中世以降ずっと共にあったのですから重要なパートナーです。しかし近代に入って薩摩琵琶が登場してから、声と琵琶の在り様が一方向に偏り、形骸化してしまったことが、琵琶樂の一番の問題だと私は考えています。もっと他ジャンルの様に多様な声のスタイルがあれば、琵琶樂はもっと発展していたでしょう。だから私は一度薩摩琵琶から声を切り離し、先ず琵琶の楽器としての確立をした上で、新ためてまた声を出会ってゆくのがベストだと思っています。

その他樂琵琶による現代曲も構想中です。樂琵琶もシルクロードを飛び出して、グローバルに羽ばたけるよう、楽器の魅力が生かされた現代作品を創りたいですね。今年も忙しくなりそうです。

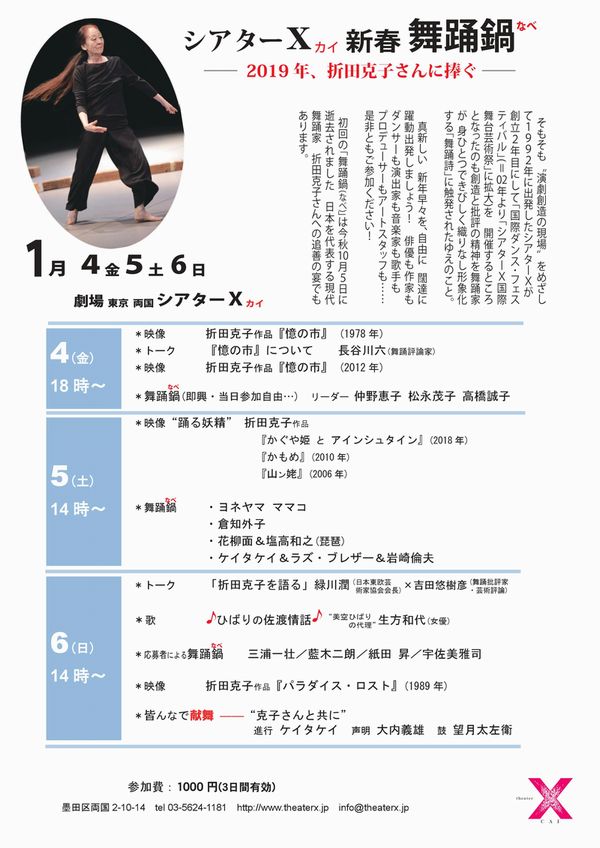

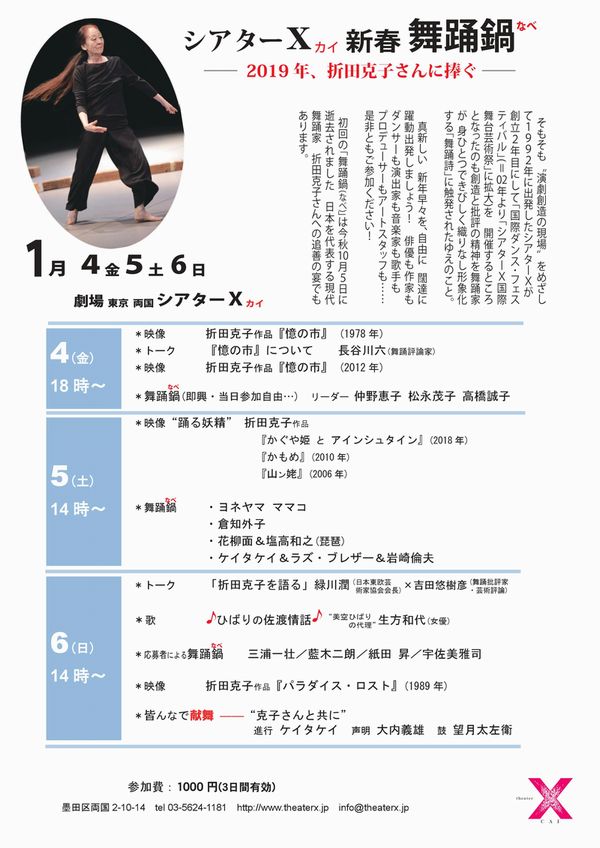

先ずは5日のシアターXでの「舞踊鍋~折田克子追善の会」に於いて、花柳面先生との「時の記憶」という新作の上演からスタートです(

チラシにヨネヤマママコさんのお名前がありますが、体調不良のため休演だそうです)。

久しぶりに面先生と二人で創り上げた作品です。一から創り上げて行く作業は楽しいですね。こういう作品をいろんな人とどんどん創ってゆきたいのです。

そして来週からは琵琶樂人倶楽部も始まります。年明けは毎年恒例「薩摩琵琶三流派対決」。今年も私の琵琶を作ってくれている石田克佳さんを正派の演奏家として迎え、古澤月心さん、私の三人でやります。

演目は石田さんが「小敦盛二段」古澤さんが自作の「西海慕情~追憶の歌人 建礼門院右京大夫」、私が「経正」を演奏します。是非起こし下さい。

今年一年間のスケジュールも以下の通りに決まりました。何とか早目に掲載したいと思っています。HPの琵琶樂人倶楽部コーナーも御覧になってみてください。

1月9日 Live薩摩琵琶三流派対決

ゲスト 石田克佳(正派) 古澤月心(錦心流)

2月13日 Live 現代の琵琶楽

ゲスト 保多由子(メゾソプラノ)濱田協子(Vi)

3月13日 若手の会 次代を担う奏者達Ⅶ

ゲスト 岡崎史紘(筑前) 伊藤年江(薩摩)

4月10日 レクチャー&live 平家琵琶の魅力

ゲスト 古澤月心(平家琵琶)

5月8日 レクチャー&live 筑前琵琶、その歴史と変遷

ゲスト 平野多美恵(筑前・レクチャー)

6月12日 live 語り物の系譜12

7月10日 レクチャー&live 樂琵琶と平安文化

8月18日(日) SPレコードコンサート(8月のみ第三日曜開催)

9月11日 live 「方丈記」を聴く

ゲスト 櫛部妙有(朗読)

10月9日 若手の会 独自の活動を展開する琵琶人達Ⅲ

ゲスト 尼理愛子 ナカムラユウコ

11月13日 レクチャー&live 四季を寿ぐ歌

12月11日 live 年末恒例掛け合い琵琶

Normal

0

0

2

年明けもいい調子でスタートしました。色んな展開を考えておりますので、今年も一年面白くなりそうです。

今年もよろしくお願い申し上げます。ぜひぜひ御贔屓に。

今年ももう終わりですね。今年も一年間色々とやらせていただきました。

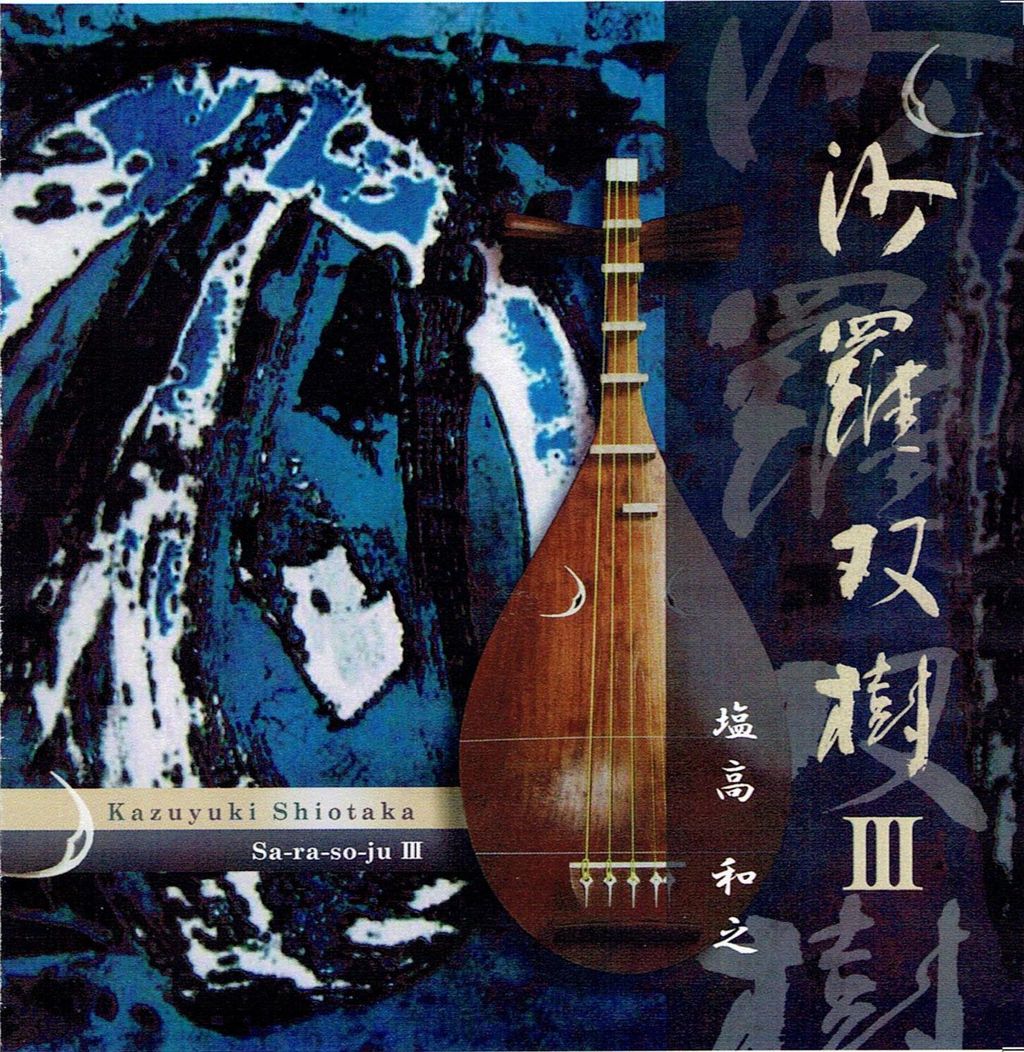

年初めに8枚めのCD「沙羅双樹Ⅲ」をリリースし、昨年秋からの勢いのまま駆け出した一年でしたが、今年も多くの演奏会に恵まれ、ご縁に感謝する機会の多い一年でした。

何事もすべてにおいて大満足などありえませんが、この「沙羅双樹Ⅲ」は私にとってターニングポイントととなりました。「壇の浦」を収録した事で、従来の弾き語りのスタイルに一つの区切りをつけることが出来ましたし、2曲の独奏曲も、独奏スタイルの新たな一歩を踏み出すこととなりました。まあ独奏の方はまだ充実には程遠く、これから始まるという感じですが、このCDが自分独自のスタイルを創り上げる起点に成ったように思います。

「沙羅双樹Ⅲ」レコーディング時のワンショット

「沙羅双樹Ⅲ」レコーディング時のワンショットそしてヴァイオリンと琵琶の為の「二つの月」を収録した事は実に大きな出来事でした。ヴァイオリンと琵琶のデュオの形はこれからの私のスタンダードになって行くでしょう。ヴァイオリニストの田澤明子さんには本当に感謝しかないですね。田澤さんには今年色んな場所で演奏してもらいましたが、どれも得がたいライブでした。田澤さんの他にも同じくヴァイオリニストの濱田協子さん、フルートの久保順さん、同じく神谷和泉さんと、洋楽器の方々と共演させて頂き、あらためて和と洋の楽器の共演の可能性を感じた一年でもありました。

また今年は櫛部妙有さん、馬場精子さんと、夫々違った個性と手法、魅力を持った語り手の方々と共演が出来たのは良い勉強になりました。来年も早々から久林純子さんという、これまた素敵な語り手との共演が入っていますが、語り手との御縁はしばらく続きそうです。声と琵琶という点について、この一年で色々と想いが巡りましたね。自分の声に関しても多くを考え、やり方を模索して、また一歩歩みを進める事が出来たと思っています。

人生は少しづつ刻々と変化して行きます。がんばる事は出来ても、自分で流れをコントロールするのは難しい。想い通りに行く部分もあれば、行かない部分もあるのが当たり前であり、それをまたお導きなどと言うのだと思います。また何か新しいものに向かう時には、これまでのものとの別れもつきものです。今迄やってきたものをあえて手放したり、いったん別れを告げることで、新たな世界に踏み出して行ける・・・。芸術に携わる人というは、自分が創り上げたもの、築き上げたものに寄りかかり、固執するようになったらもうお終いです。そんな活動をずっと展開しているからこそ今があるのです。

人付き合いも変わって行きますし、世の中も変わって行きます。自分自身でさえ意識もしない内に日々変わって行きます。そんな日々の中でも、私は今、大きく変わるべきところに来ているのでしょう。ここ数年をかけて自分を取り巻く環境や、自分の想う音楽の形が変わて来ているのを感じています。その変化を自分で分析してみると、どうやら元々の形=原点に戻って行くような、邦楽やらジャズやらの形が自分の中でどんどん消えて行く

ような・・・、そんな感じなのです。

この流れに素直に身を任せてみようと思っています。まあ伎芸天の微笑みに導かれているのだと思ってまた来年を楽しみにしています。

今年も本当に多くの仕事をさせてもらいました。いろんなご縁の中で、こういう人生を歩んでいることに感謝をしています。

また来年も是非よろしくお願い申し上げます。

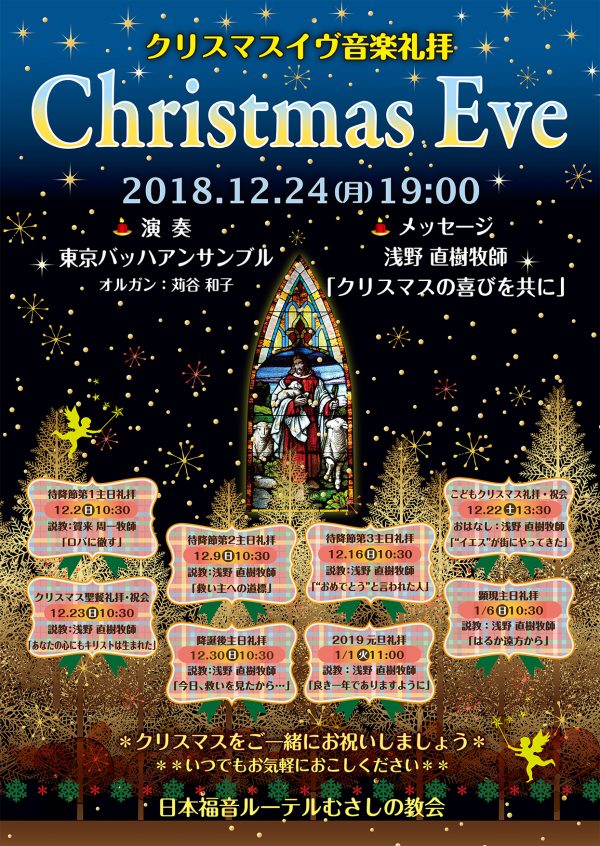

毎年恒例になっている、地元のルーテルむさしの協会でのクリスマスイヴ音楽礼拝に行ってきました。

今年も東京バッハアンサンブルの演奏で楽しませていただきました。私はクリスチャンではないですが、時々こういうところに集うのは気持ちのよいものです。前任の大柴牧師には何かと気をかけてもらって、この教会での演奏も何度となくやっていたこともあって、ちょくちょくと足を運ぶようになったのですが、普段俗にまみれているせいか、時々こういう所に来て、ありがたいお説教と弦楽合奏など聴いていると、心身共に世俗の垢や穢れが落ちてすっきりします。しかしながら今年は私の体調が絶不調で、先週末から寝込んでいる始末。今年は礼拝後のキャロリングは残念ながらパスしてしまいました。いやはや・・・。

毎年のこのルーテルむさしの協会の音楽礼拝は、一年を振り返るのにとても良い機会です。毎年色んなことを想いますね。

若き日 尺八の杉沼左千夫さんとDsの大沼志朗さんとのライブにて

若き日 尺八の杉沼左千夫さんとDsの大沼志朗さんとのライブにて

このところ昔の仲間達(20年来~40年来の)と会う事が多いのですが、先日もそんな仲間と一緒に話していたら、琵琶奏者として活動しだしたこの20年という年月があまりにも短く感じられ、また自分の意識もさほど変わっていないんだなと、つくづく思いました。別の言い方をすると20年して、また振り出しに戻ってきた感じとでもいいましょうか・・・。

毎年多くの出会いや別れがあり、色々とお仕事もさせてもらって、様々な想いが自分の中に湧き上がってくるのですが、ここ2年程で自分にとって一番素直な所にまた立ち返ってきたような気がしています。

私は元々自分のやりたい事をやりたいようにやる人間ですが、この一年で更に好きな事を好きなようにどんどんとやるようになりました。もちろんそれを実践するには、相応に責任を負い、自立している事が前提ではありますが、このスタイルがまたまた進化した一年といえるでしょう。

また楽器が良い感じに揃ってきたのもそれを手伝っていますね。上の写真の分解型もなかなか鳴るようになってきましたし、あと一面、象牙レス加工を施せば、私の相棒達はほぼ完璧。自分に合う楽器が揃ってくるのは音楽家として気持ちが充実しますね。ギタリストでもヴァイオリニストでも、先ずは何より自分の弾く楽器に満足がいかないと演奏家としては良い音楽は創れません。何も高級品をそろえるというのではなく、あくまで自分の求める音の出るものであれば、それで充分。私の琵琶は全部片桑ですが、誰にも負けない素晴らしい音色を奏でます。絃はもちろんのこと、サワリや絃高、全体のバランス等のセッティングも日々徹底的に詰めて調整を施していますので、音色に関しては絶対の自信を持って常に舞台に立っています。

左:2001年グンナル・リンデルさん、カーティス・パターソンさんとのCDジャケット、

左:2001年グンナル・リンデルさん、カーティス・パターソンさんとのCDジャケット、右:今年京都の琵琶サークル音霊杓子の面々と

一年の節目に振り返ってみると、琵琶奏者として活動を始めたこの約20年はあっという間でしたね。時間は過ぎ行くものでもあるし、積み重なるものでもあるのですが、これまで生きて来て感じるのは、過ぎ行く、積み重なるというよりも、時間が時を刻んできたのではなく、20年という時間の中を、自分が勝手に漂っていたような気がします。時間と共に生きるのがまあ一般的な人間なのでしょうが、私の場合は時間の経過とはあまり関係なく、勝手気ままに時間という枠の中を泳いで来たというのが、正直なところなのかもしれません。漂うように、移ろうように、何かに導かれこれまで来たような気がしてなりません。

日本橋富沢町樂琵会にて、Viの田澤明子さんと

そもそも音楽家芸術家は物理的時間の中に生きて居ては作品は生み出せないのです。物理的時間を軽々越えてしまうのが我々の存在であり芸術というもの。世の中と共に在りながらも流される事は無く、漂うように、縦に横に上下左右、過去にも未来にも自由自在に動いてこそ芸術は生み出されるのです。感性だけでなく生活も同じ事、生き方そのものが時間を超越しているようでなくては、芸術は創造できません。

今後、生活がどうなるか判りませんが、行けば行くほどに自分らしくなるしか生きようがないですね。

毎年こんな風にゆったりと時間を過ごし、一年を振り返ることが出来るのは本当に幸せだなと思います。世の波騒は常にありますし、上手く行かないことも、想い通りに行かないことも多々ありますが、それでも少しづつ自分の想うところへと歩みを進めて行けるこの人生に感謝し

てます。

皆様の一年は如何でしたか?。

ぶらぶらしているように見えても、常に次の構想は頭にあるし、アイデアも頭の中にしっかりあります。ただそれが動き出さない時にはのんびりしているしかないという訳です。しかし一旦動き出すと、泉が沸きあがるようにアイデアが形になり一気に譜面を書き上げます。出来上がってしまえばそれを、どんどんと推敲して行くことが出来ますので、その時が来るまで待っているのです。日々稼ぐ事も必要ですが、「その時」が待てないようでは、物は創れません。何事も目先のものを追いかけ、毎日きちんと仕事をこなして満足しているようでは、何かを生み出す事は難しいですし、かえって心は貧相になるものです。

ぶらぶらしているように見えても、常に次の構想は頭にあるし、アイデアも頭の中にしっかりあります。ただそれが動き出さない時にはのんびりしているしかないという訳です。しかし一旦動き出すと、泉が沸きあがるようにアイデアが形になり一気に譜面を書き上げます。出来上がってしまえばそれを、どんどんと推敲して行くことが出来ますので、その時が来るまで待っているのです。日々稼ぐ事も必要ですが、「その時」が待てないようでは、物は創れません。何事も目先のものを追いかけ、毎日きちんと仕事をこなして満足しているようでは、何かを生み出す事は難しいですし、かえって心は貧相になるものです。 先ずは5日のシアターXでの「舞踊鍋~折田克子追善の会」に於いて、花柳面先生との「時の記憶」という新作の上演からスタートです(チラシにヨネヤマママコさんのお名前がありますが、体調不良のため休演だそうです)。

先ずは5日のシアターXでの「舞踊鍋~折田克子追善の会」に於いて、花柳面先生との「時の記憶」という新作の上演からスタートです(チラシにヨネヤマママコさんのお名前がありますが、体調不良のため休演だそうです)。

「沙羅双樹Ⅲ」レコーディング時のワンショット

「沙羅双樹Ⅲ」レコーディング時のワンショット

若き日 尺八の杉沼左千夫さんとDsの大沼志朗さんとのライブにて

若き日 尺八の杉沼左千夫さんとDsの大沼志朗さんとのライブにて