このところ天候が不安定ですね。東京でも雪が降ったり、コートも要らないくらいに暖かくなったりして、身体が追いつかないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。それでも早、梅の花もちらほら。少しづつ春の気配を感じますね。この春への期待感があるからこそ、寒さもまた愛おしくなるというものですね。

皇居の梅

2月3月は毎度書いているように演奏会が少ないので、曲つくりに邁進(?)しているのですが、閉じこもっていると発想も出て来ないので、普段会えない方に会って芸術談義などしたり、ジャムセッションしたり、色々楽しませてもらってます。

そんな方々と近頃よく話に挙がっているのは、教えるとは何かということです。私のような年になると、皆さん活動はもちろんのことですが、教育者としても第一線でがんばっている方も多いです。残念ながら私は教える事が不得手で、未だに教室などは開いていません。まあそれでも少し付き合いのある所で琵琶を教えている生徒が数人いるのですが、先輩方々のお話を聞いていると、教える事、伝える事、伝統、継承等々これらがいかに大変なことか、年を重ねれば重ねるほどに感じます。

音や金時にて ウード奏者の常味祐司さんと

どんな楽器でも基本の弾き方を先ずは教えるかと思いますが、この基本から出てくる音は「良い音」なのでしょうか?。旧来の形の音楽や概念・感性なら、それは確かに先生の思う「良い音」でしょう。しかし新たな世代の感性からすると、それはけっして「良い音」ではないかもしれません。例えば私は樂琵琶を指で弾いたり、サムピックで弾いたりします。雅楽からすればありえない奏法であり、また音色なのでしょうが、現代の感性では雅楽の基本通りよりも、指弾きの方が心地良く感じる事もあるのです。

かつてエレキギターで歪んだ音を創り出す最初のエフェクターが世に出た頃は、録音エンジニアが「音が汚い」といって録音を拒否したということを聞きましたが、今や歪み(ディストーション)こそエレキギターの命ともなりました。旧いジャズの弾き方では、その歪みはコントロールが出来ないし、そもそも弦からして変えないと鳴ってくれない。つまり時代の感性と共に技も楽器も変わるということです。

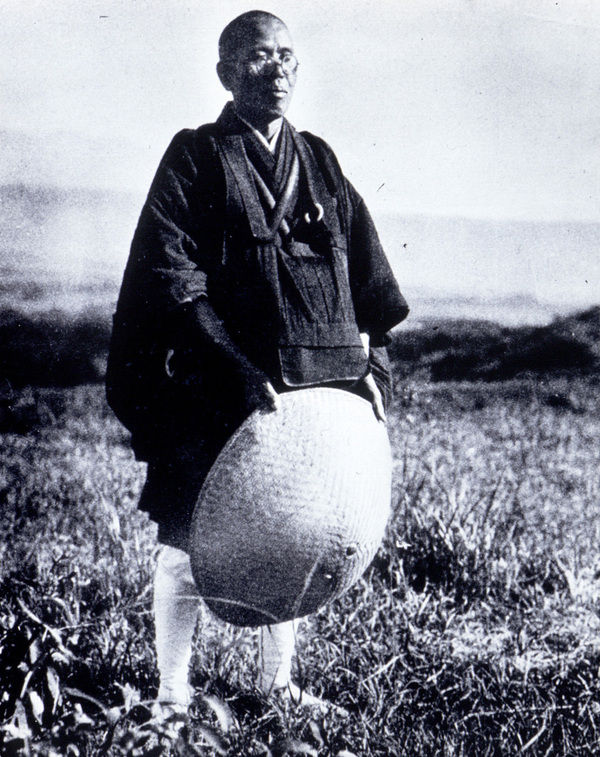

鎌倉 其中窯にて Photo川瀬美香

「人間は最初に習った事から逃れられない」最近特にそう思うことが多くなりました。自分が最初に習った事が基本となり、常識となり、そこからしかものを見なくなる。しかしそういうある種洗脳された感性を乗り越え、打ち破っていくのが芸術というものではないでしょうか。

私は、ギターに関しては小学生の頃から個人レッスンで先生について習っているので、自分でも解らない程にかなり一定の思い込みや洗脳があるのだと思います。だからこそ自分の音楽を開花させる為には、ギターではなく、自分の中で色のついていない楽器、つまり琵琶が必要だったのだと思っています。

私は今、四季を題材とする組曲のような作品を創っています。声を伴った作品はやはりオリジナルの形で創るべきだろうと思っていたところ、私の想いを汲んで歌詞を書いてくれる方が居まして,作曲に取り組んでいるという訳です。大声張り上げて押し付けるようにストーリーテリングをする、従来の琵琶唄ではなく、雅楽の焼き直しのようなものでもなく、声を和楽器、雅楽器と共にアンサンブルさせて行く作品にすべく、あれこれと頭の中を廻らしています。

型に乗っ取るのは、一見伝統の継承のような気がしますが、現在でもその型が社会の中に生きていなければ、ただの焼き直しに過ぎません。声と楽器という部分は普遍だと思いますので、普遍の部分は大事にしつつ、当然と思っていたような頭の中のこだわりを開放して行きたいと思っています。

私は琵琶の師匠に細かく教えられた方ではなく、「好きなように弾け」といわれてきた方ですが、それでも最初に習った事はどこかで、創作に於いて「足枷」になっている部分もあるかもしれません。そこを取り払って創りたいですね。

日本橋富沢町樂琵会にて、津村禮次郎先生と

私はけっして伝統を守るというタイプではありません。むしろ最先端を創る、そのためには壊すというスタンスです。しかしながら何時も思うのは、歴史や伝統を繋げ伝えて行くには、守るより創るというスタンスの方が良いのではないかということです。その位でないといくら優等生を量産しても歴史は続かない。創るにはあえて壊す位の旺盛な創造力がないと、流れの速い現代に於いてはあっという間に形骸化して、何を祭っているか判らないお社のようになってしまいます。今衰退の極みにある邦楽・琵琶楽はどうするのでしょう・・・。まあ私が心配してもしょうがないのですが・・・。

若き日 笛の阿部慶子さんと京都清流亭にて

一斉に芽吹く花や草木=生命はただただ純粋に美しいのです。人間の作り出した小賢しい囚われなど、生命の前には何の意味も無いし役にも立たないのです。

古代から続く琵琶楽は、それ自体他に例の無いものとして、日本の生命ともいえるほどに素晴らしいですが、その周りにまとわり付くものをしっかりと見極めないと、いつしか自らが作り出した目の前の形に振り回されて、本来の生命の輝きを見失ってしまいます。音楽、芸術は世のルールや因習を乗り越え、時間も時代も乗り越え、生命を謳歌することこそがその使命ではないでしょうか。そのために音楽があり、芸術があるのではないでしょうか。

音楽芸術に携わる者は、何ものからも自由に精神を羽ばたかせていて欲しいですね。春という季節は、自らの生命の純粋さを見つめ、世に溢れるけれんや因習をさっぱりと洗い流し、本来の輝きを取り戻す季節なのでしょうね。

春を待つ日のつれづれに。

(左) 今年の皇居の梅(右)

(左) 今年の皇居の梅(右)

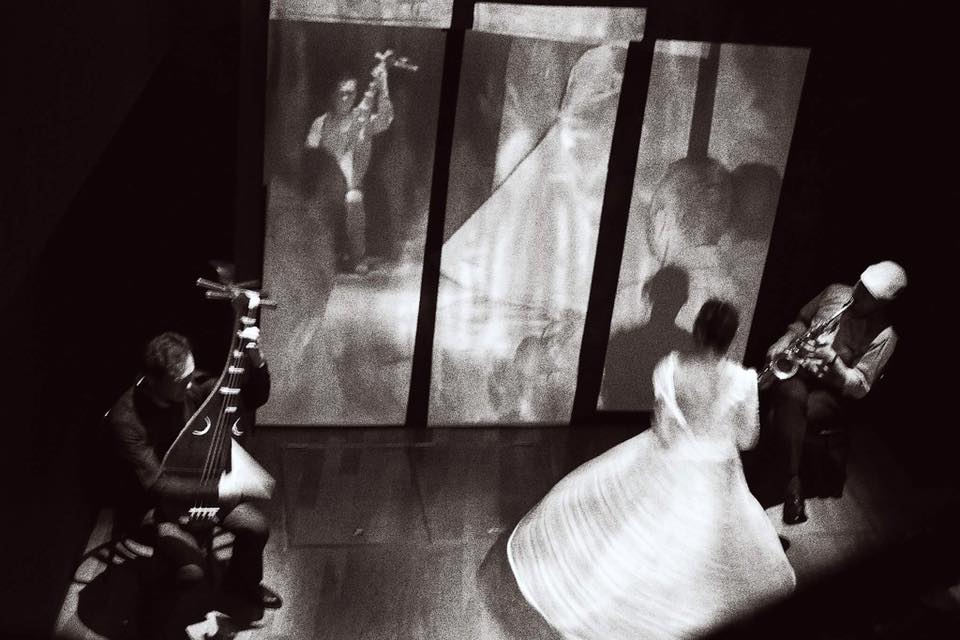

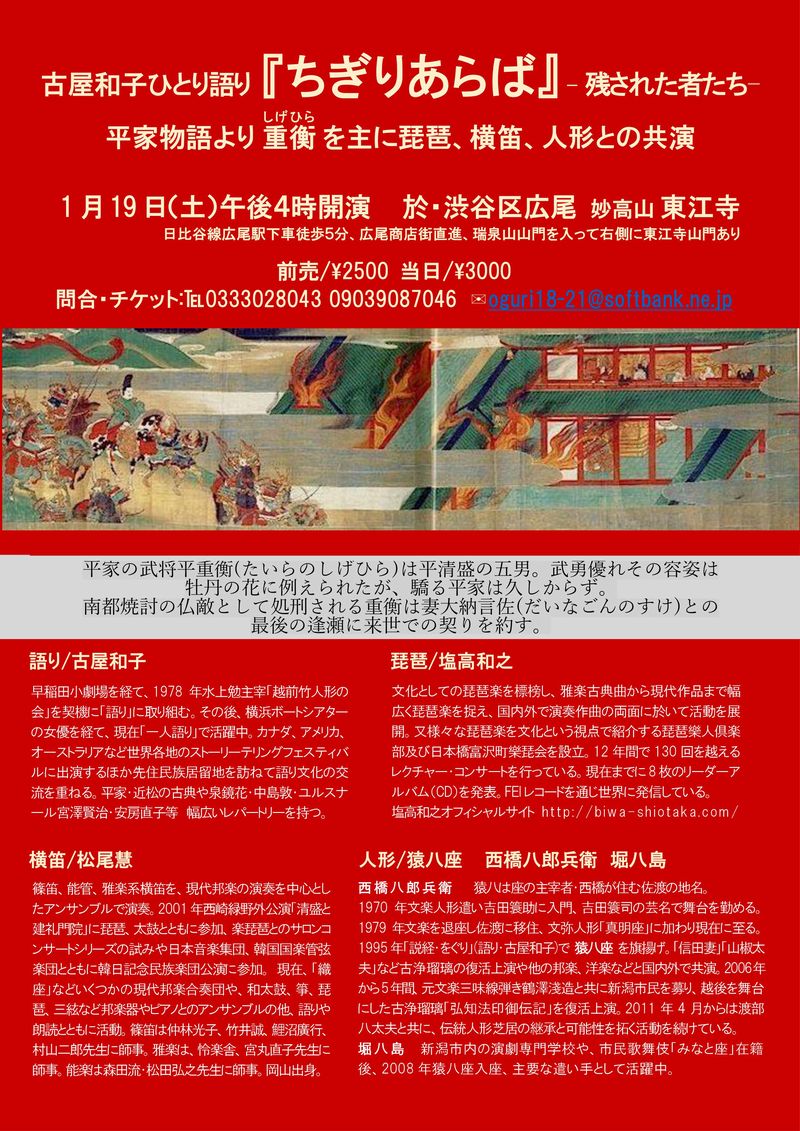

先日、佐渡の文弥人形「猿八座」との共演でで「ちぎりあらば~残された者たち」を上演してきました。素敵な公演になったと共に、人形の魅力をあらためて感じました。

先日、佐渡の文弥人形「猿八座」との共演でで「ちぎりあらば~残された者たち」を上演してきました。素敵な公演になったと共に、人形の魅力をあらためて感じました。 初共演したのですが(右写真)、この時の公演がとても印象深く、物言わぬ人形がこれほどに語るのか、と感激してしまいました。それで是非東京でもやってみたいということで、今回の公演の運びとなりました。会場には津村禮次郎先生もお越しになってくれまして、打ち上げ共々楽しい時間となりました。

初共演したのですが(右写真)、この時の公演がとても印象深く、物言わぬ人形がこれほどに語るのか、と感激してしまいました。それで是非東京でもやってみたいということで、今回の公演の運びとなりました。会場には津村禮次郎先生もお越しになってくれまして、打ち上げ共々楽しい時間となりました。

また日本人の感性が崩れ、形骸化し、危うくなってくる時には、美の僕~例えば魯山人のような人~が現れ、もう一度日本の感性を日本人に再確認させてくれます。そうしてこの類稀な美の世界は延々と受け継がれてきたのです。この継承は是非今後も途絶えさせないようにして行きたいと思っていますが、私もしっかり美の支配者に取り込まれているということでしょうね・・・。

また日本人の感性が崩れ、形骸化し、危うくなってくる時には、美の僕~例えば魯山人のような人~が現れ、もう一度日本の感性を日本人に再確認させてくれます。そうしてこの類稀な美の世界は延々と受け継がれてきたのです。この継承は是非今後も途絶えさせないようにして行きたいと思っていますが、私もしっかり美の支配者に取り込まれているということでしょうね・・・。

先日群馬県の榛東村耳飾り館というところで演奏してきました。館からは「耳繋がり」ということで声をかけて頂きました。なかなか粋ですね。今回は当初、私一人の独演会だったのですが、フリーアナウンサーの久林純子さんが全体のコーディネートをしてくれましたので、せっかくだからちょっと共演してみようと、私から声をかけて、地元の民話の語りと琵琶による短い作品「六月一日の氷もち」もやってきました。

先日群馬県の榛東村耳飾り館というところで演奏してきました。館からは「耳繋がり」ということで声をかけて頂きました。なかなか粋ですね。今回は当初、私一人の独演会だったのですが、フリーアナウンサーの久林純子さんが全体のコーディネートをしてくれましたので、せっかくだからちょっと共演してみようと、私から声をかけて、地元の民話の語りと琵琶による短い作品「六月一日の氷もち」もやってきました。

以前「良寛」の舞台公演のラストシーンでは、能の津村禮次郎先生と私の樂琵琶のデュオで、奇跡ような8分間を味わった事があります。その時は客席が早朝の湖面のように清浄静謐な雰囲気に包まれ、確かに会場の方々と我々二人は、何かを共有したという想いが満ちて来ました。

以前「良寛」の舞台公演のラストシーンでは、能の津村禮次郎先生と私の樂琵琶のデュオで、奇跡ような8分間を味わった事があります。その時は客席が早朝の湖面のように清浄静謐な雰囲気に包まれ、確かに会場の方々と我々二人は、何かを共有したという想いが満ちて来ました。