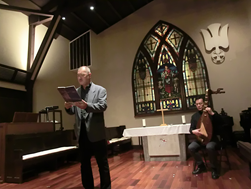

今週は、月曜日に3,11追悼集会「響き合う、詩と音楽の夕べ」をやってきました。今年の3,11は福島には行かず、以前からやっていた和久内明先生主催の、ルーテルむさしの教会の方に参加しました。

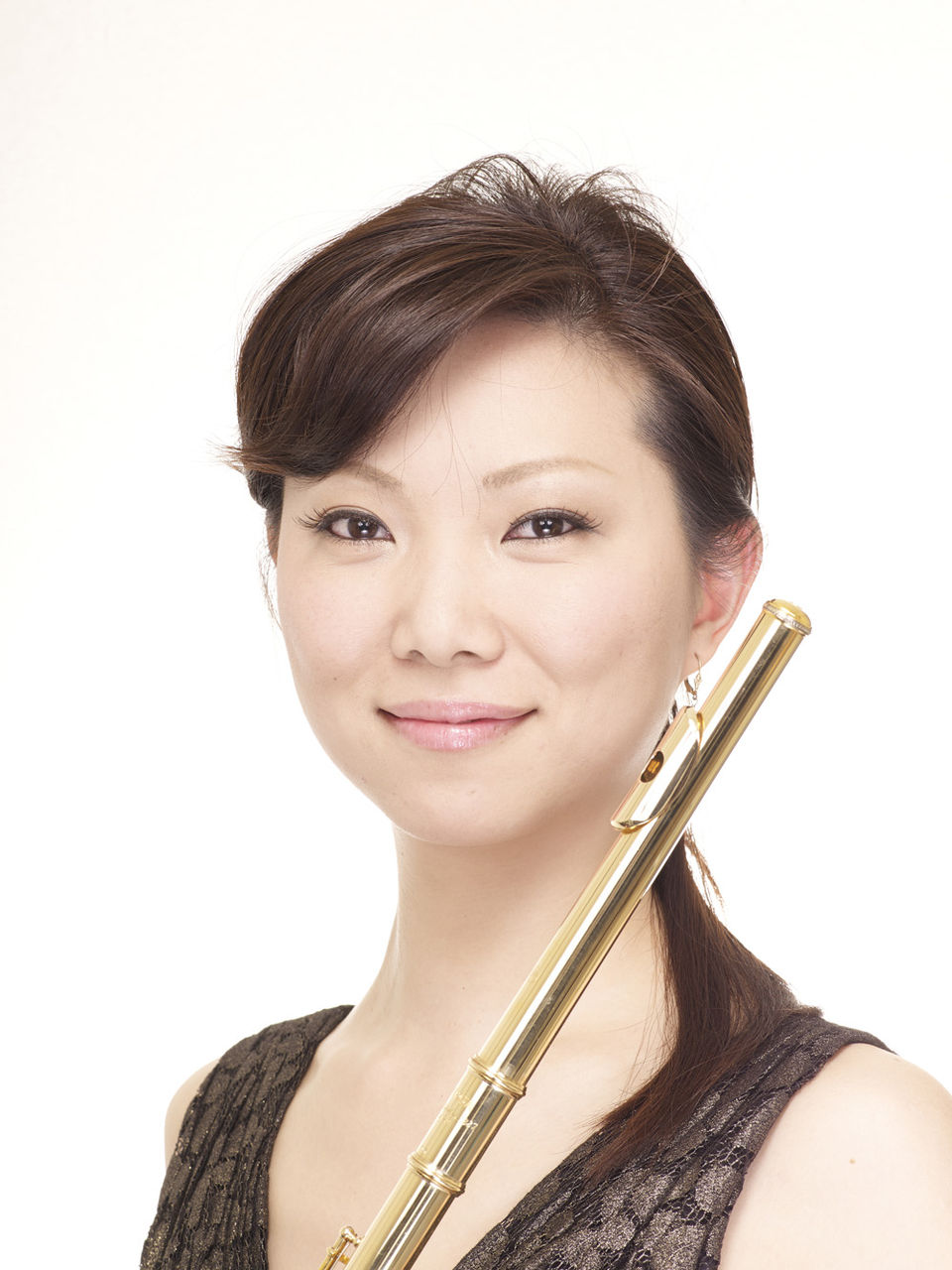

左より、ヴァイオリンの濱田協子さんとのデュオ、今回出演の久保順さん、山口亮志、仙若さんと控え室にて

毎年、追悼集会で演奏しているのですが、8年経ってみて、追悼とは別に自分にとって色々な意味が出てきました。震災直後から、音楽とは何か、その存在意義はなんなのか・・等々、嫌が応にでも多くのことを想い、考えさせられ、音楽家として生きて行く我が身について、改めて見つめ直さざるを得ませんでした。震災がなかったら、私は今とは少し違う方向を向いていたかもしれません。

先ず8年前との違いは、視野の広がりでしょうか。音楽と社会の繋がりは以前からずっと考えてきましたが、もっと具体的に自分の中で音楽の存在が見え、色んな分野に視野が渡るようになったのは確かなことです。年齢的なこともあるかと思いますが、色んな分野の知人や仲間も増えましたし、ネット配信で自分の作品が世界に流れるようになってきたのも、自分の感覚を広げてくれている一因かと思います。また8年を経た今になってみると、それらの想いが自分の中に一つの落ち着きを持って定着してきたのを実感します。これから少しづつ音にして、そして言葉にもして行きたいと思っていますが、この感覚の変化を、今感じます。

こんな風に、この3,11という日は、8年を経て、追悼の日でもありながら、自らの姿を振り返る日にもなってきたのです。こうやって自分は生きてきたんだな、という気持ちと共に、こうして生きて来られたという、ある種感謝の気持ちも湧き上がってきます。

語りの小原正人さんとのデュオ

丁度私は今、スタイルを創り上げる時期に来ているのでしょう。これまでやってきた事が、一つになって行くような気がしています。外側から見たら「何でも弾けちゃう=器用貧乏」という風に見ている人も多いと思いますが、樂琵琶を弾いても、薩摩琵琶を弾いても私の音楽はさほど変わらない。多面性ともいえますが、この肉体から出てくることに変りは無いのです。

樂琵琶・薩摩琵琶で発表してきた私の作品が、一つのスタイルを持った音楽として受け入れられ、楽器を使い分けながら塩高の世界を表現しているという風に、リスナーに伝わって行ったら良いですね。

毎度の事ですが、もう少し、もう少し先に行きたいのです。まだ自分の音楽は出来上がっていません。その時々での自分の姿はそれなりに表現していますが、もう一歩先が見えるのです。その見えるところを具現化して行きたい。自分の中に更なる充実を求めているということでしょうが、単なる自己満足ではなく、その想いを作品として現し、世に出して行きたいのです。

私自身色々なものに興味があるし、日々多くの刺激を受けているので、表現は様々な形となって出てきます。しかし作曲しただけではまだ途中なのです。作曲したものを舞台にかけ、演奏し、舞台全体が塩高の音楽=世界となるところまでやって、初めて私の音楽は完成するのです。

ゲストのお二人と

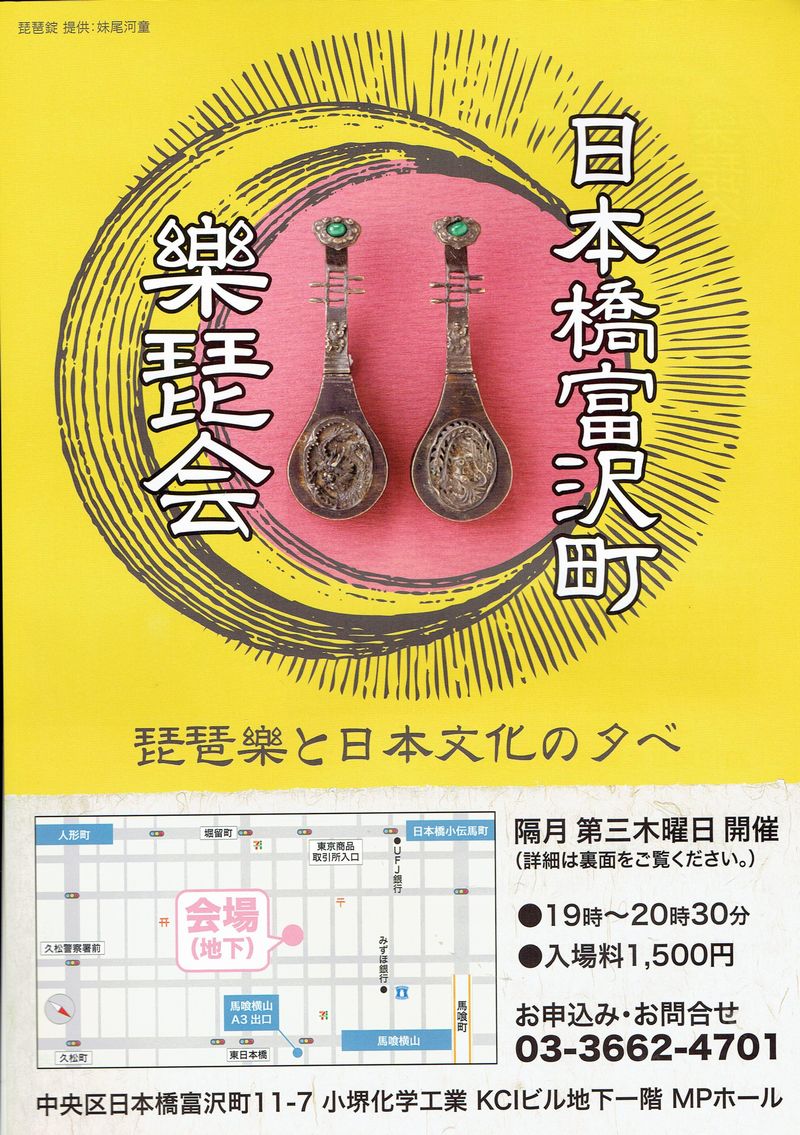

水曜日には琵琶樂人倶楽部「次代を担う奏者達」もやってきました。琵琶樂人倶楽部の方もこれだけ長きに渡って毎月やっていると、様々な人と関わり、輪も広がります。生きていれば世の波騒は常のこと。収入的にも不安定で、仕事もあるかどうか判らないような中、琵琶奏者という存在で在り続けられて来れたというのは、本当にありがたいことです。

今回の琵琶樂人倶楽部では、今独自の活動を展開している「ふぅ」こと岡崎史紘君と、琵琶の製作も勉強している伊藤年江さんにやってもらいましたが、二人はお稽古事として上手にやろうとしていない。あくまで自分の世界を表現しようとしている。確かにまだ至らぬところも多いし、技術も足りないのかもしれませんが、そういうところを充実させ練習するより、自分の世界をどこまでも求めて走って行って欲しいものです。

私も彼らと同じく、自分の世界をどこまでも求めて行きたい。この道はまだまだ続きますね。

加えて樂琵琶のシルクロード系各作品も、ヴァイオリンやフルートでもうばっちりとアンサンブル出来るようになりましたので、今回も最後に「塔里木旋回舞曲」をVi ・FL・ 琵琶でやってきました。お二人とも私と一緒に始めた当初はアドリブに手間取っていましたが、元々ハイレベルなクラシックの教育を受けてきて、20代で国際コンクールに於いてその実力を示してきたお二人なので、テクニックやリズム感はもちろんのこと、音楽や芸術に対する素養が基本的に高く、これ迄接してこなかった邦楽や雅楽に対しても、どんどんと吸収対応してくれます。お二人とももう驚くようなアドリブを弾くんですよ。凄いもんです。邦楽人では考えられないですね・・・。

加えて樂琵琶のシルクロード系各作品も、ヴァイオリンやフルートでもうばっちりとアンサンブル出来るようになりましたので、今回も最後に「塔里木旋回舞曲」をVi ・FL・ 琵琶でやってきました。お二人とも私と一緒に始めた当初はアドリブに手間取っていましたが、元々ハイレベルなクラシックの教育を受けてきて、20代で国際コンクールに於いてその実力を示してきたお二人なので、テクニックやリズム感はもちろんのこと、音楽や芸術に対する素養が基本的に高く、これ迄接してこなかった邦楽や雅楽に対しても、どんどんと吸収対応してくれます。お二人とももう驚くようなアドリブを弾くんですよ。凄いもんです。邦楽人では考えられないですね・・・。

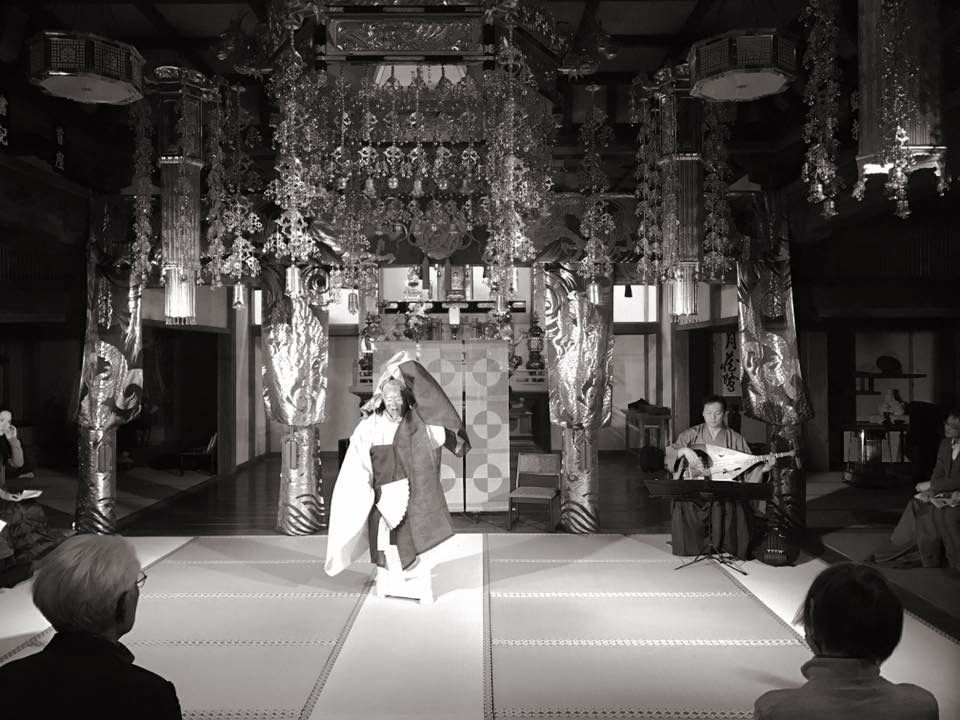

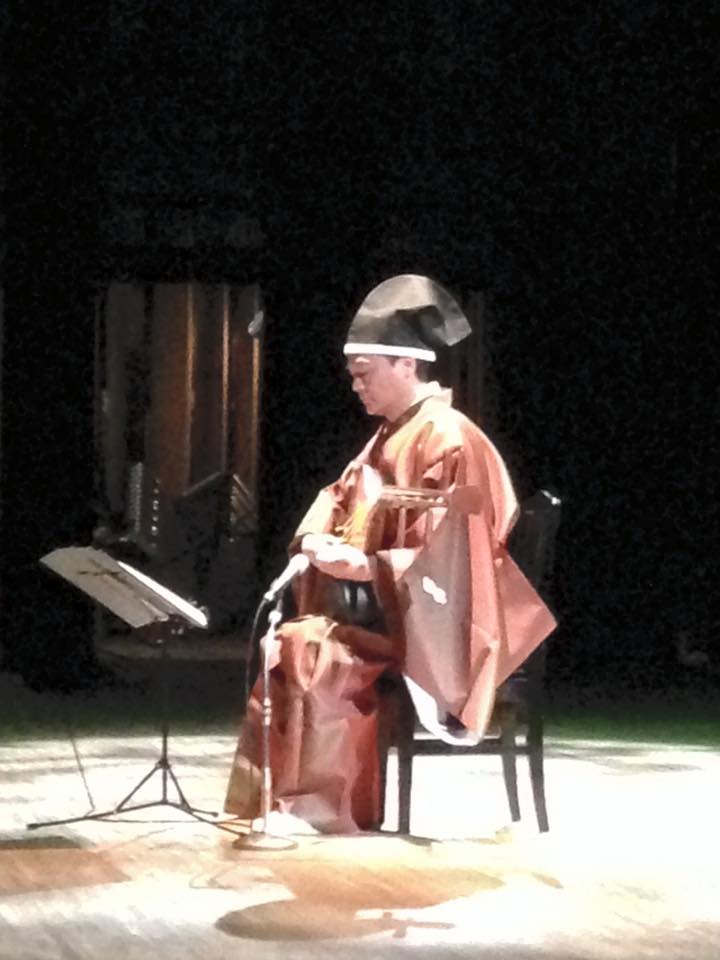

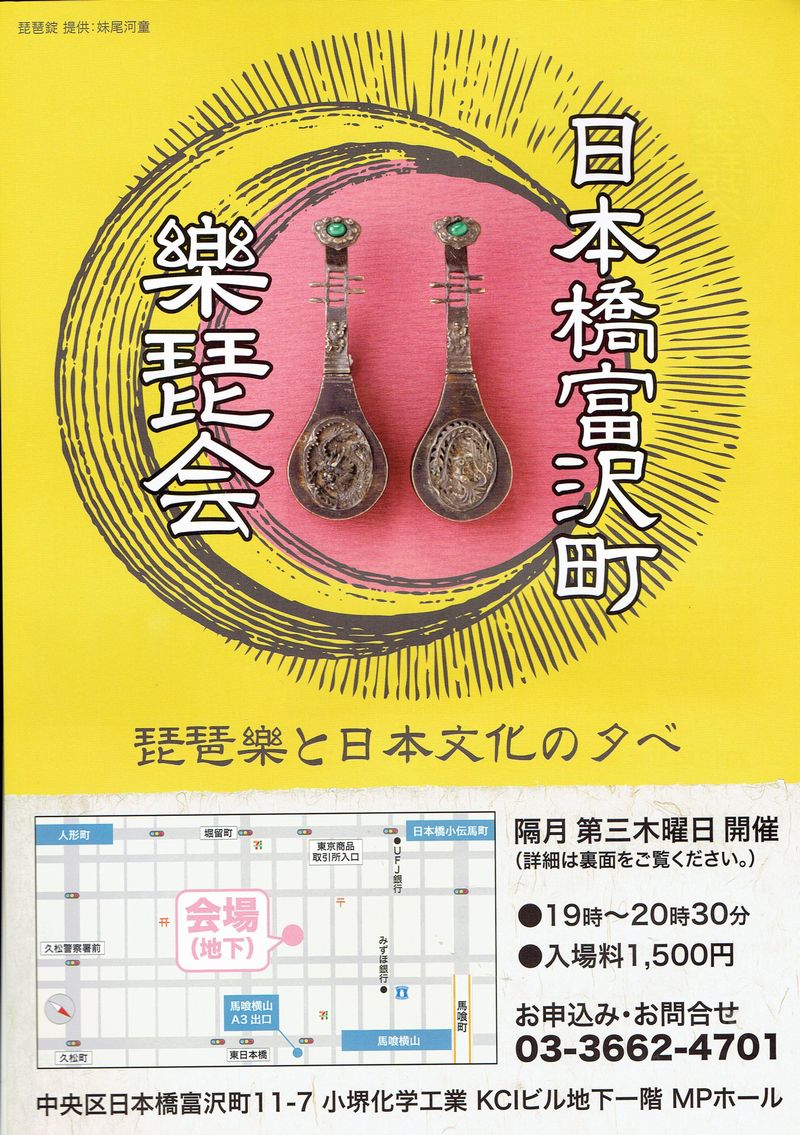

津村禮次郎先生と 日本橋富沢町樂琵会にて

津村禮次郎先生と 日本橋富沢町樂琵会にて

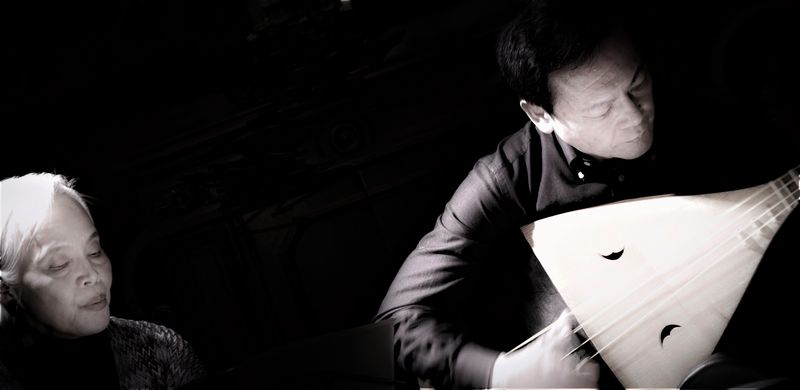

また冬眠中のお楽しみとして、ジャズのライブハウスでも遊ばせて頂きました。今回はスーパーヴォーカリスト松本泰子さんが歌ってくれたので、もうゴージャスに盛り上がり楽しかったです。

また冬眠中のお楽しみとして、ジャズのライブハウスでも遊ばせて頂きました。今回はスーパーヴォーカリスト松本泰子さんが歌ってくれたので、もうゴージャスに盛り上がり楽しかったです。