猛暑に台風、大変な夏ですね。夏は演奏会が少ないので、このところよく話題にしている「四季を寿ぐ歌」という全6曲の組曲の作曲にいそしんでいます。もう一歩というところですが、これがなかなか進まないのです。まあのんびりやらせていただきます。

この夏は部屋に居ることが多いので、かねてから考えていたPCの交換をしました。OSを変えたので色々と大変でしたが、すったもんだの末、とりあえず無事終了。ついでにPC周りの環境もぐっとスリムにして、部屋の中もだいぶ整理しました。

基本的に我が家は物の少ない家で、来る人皆に「ここは仕事場・稽古場でしょ」と毎度言われるような所なのですが(毎日ご飯作っていますよ!)、さすがにレジュメを頻繁に書く都合もあり、ネタとなるような古典音楽・文学・美術、歴史、仏教関連の本や資料が押し入れを占領していました。長いこと生きていれば何かと澱(オリ)が溜まってくるものです。それらを整理し、譜面やCD、レコードなども選別し、古本屋さんに来ていただいて、結構な量を引き取ってもらいました。

改めて手持ちの本やCD・レコードなどを見てみると、以前は必要と思っていたものが、今は「もう卒業かな」と思えるものも、それなりにあるものですね。音楽的な面も、自分の知らないうちに変化しているんものです。こうして年を重ねて行くんですかね・・・。すっきりしました。

私は大体の事柄について、「足すよりも削る」ということを常に繰り返しています。これは私の性質ということもあるのですが、能の津村禮次郎先生などとご一緒させてもらうと、毎回ぎりぎりの所で相対することをしないと、とても御一緒できるものではありません。余計なものを盛って飾り立てても邪魔になるだけなのです。自分が純度の高い状態でないと舞台は踏めないのです。今思えば、これまで多くの先輩方に、こういうことを教わってきたんだと思います。ありがたいことですね。

私は大体の事柄について、「足すよりも削る」ということを常に繰り返しています。これは私の性質ということもあるのですが、能の津村禮次郎先生などとご一緒させてもらうと、毎回ぎりぎりの所で相対することをしないと、とても御一緒できるものではありません。余計なものを盛って飾り立てても邪魔になるだけなのです。自分が純度の高い状態でないと舞台は踏めないのです。今思えば、これまで多くの先輩方に、こういうことを教わってきたんだと思います。ありがたいことですね。元々、必要なもの以外はなるべく持たない。常に身一つに近い状態に保つ。これが昔からの私の矜持なのですが、作曲においても、最初はモチーフから色々と譜面を書き連ねて、ある程度形が出来てくると今度はどんどんと削ってゆきます。この作業が作曲の鍵となのです。

盛って行けば行く程、焦点がぼやけ、表現しようとする本質から遠ざかり、作品の質はどんどんと下がってゆくものです。簡潔であり、またその簡潔性ゆえの抽象性もあるからこそ、リスナーの感性が開き、創造性を持って音楽を聴いてくれるのです。余計な加飾が多い人というのは、表現すべき本質が見えていない。ただ目の前の自分の想いに自分で振り回されて、吐き出しているだけなのです。だから飾り付けて、盛って体裁を繕おうとするのです。

物や情報が溢れ返っている現代では、「自分にとって何が必要で、何が要らないのか」その見極めは難しいですね。今の時代、よくよく物事自分自身で判断して、自分で取捨選択していかないと、余計なものがまとわり付き、すぐに時代に流されて、自分の本来の目的を見失ってしまいます。またその見極めが出来るかどうかは、その人のセンスであり器でもあります。

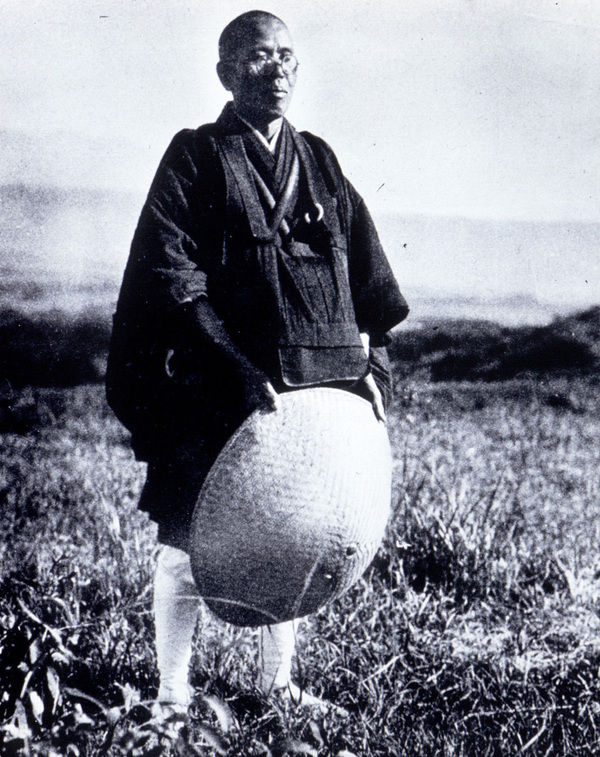

琵琶人でも、アイドルや演歌歌手のバックで弾いてTVに出るのが嬉しいという人もあれば、私のようにご免被るという人もいます。目的が違えば、感じ方も全く逆になるのは当たり前。それがその人の個性になり、またそれぞれの音楽を生み出してゆくのです。

私は20年程前に、「HPやブログは私の音楽活動にとって絶対に必要なものになる」と確信しましたので、誰よりも早く始めました。最近のネット配信も必要だと思ったから、邦楽の中ではいち早く始めたのです。逆にスマホは今迄必要と感じたことが無いので、未だ使っていません。SNSも以前少しだけやってみましたが、やはり必要が無いと判断し止めました。

今の世の中、あらゆるジャンルのものが身の回りに存在するので、面白そうなものはジャンル問わず常にチャレンジしてみるのですが、どこかで自分にとって必要かどうか判断をしてゆきますね。

自分がやりたいものは何なのか。何故それをやりたいのか・・・。年を重ねれば重ねるほどに考えます。音楽家は舞台に立っているのが何よりも嬉しいので、調子よく仕事をもらっていると、中身はどうあれ舞台を立っていること自体に酔ってしまい、音楽を創造し、思考することを止めてしまうことがしばしばあります。経済面の事もありますし、「舞台に立てるだけでありがたい」という音楽的にネガティブな思考になる人も多く、音楽そのものを追求しようとせず、技の切り売りに走ってしまう。それは音楽家としてとても残念なことだと私は思います。いろんな考え方があると思いますが「食ってゆくための芸」に陥ったら、音楽家はもうお終いだと思っています。まあそこから出てくる音楽も何かあるかもしれませんが・・・。

歌でも演奏でも、本当に心の底から出てきたものかどうか、リスナーにはすぐ判ってしまうものです。頂くお仕事をこなし、上手に演奏しているだけでは何も伝わりません。何故伝わらないか?。それは誰が弾いても同じだからです。自分じゃなくてもよいからです。自分以外の他の人でもこなせるような仕事をしていたら、いつでも誰かにとって代わられてしまいます。だから自分のスタイルや哲学を確立することは音楽家には必須なのです。その時にどれだけ余計なものを取って、自分自身になりきって質を高められるか、そこがとても大切な部分だと感じています。

レベルが上がる程に、年を重ねる程に、「何をやるか」が問われている。私はそんなことをいつも考えています。純度が高くなくては、自分の音楽は聴いてもらえないのです。

私は私がやりたいものしかやってこなかった。多少の逡巡はあっても、やっぱり意に沿わないものは出来ないのです。現実の世の中は意に沿わないことだらけで、生きてゆくのもやっとこさなので、せめて音楽だけは、余計なものを削ぎ落とし、自分の純度を保ちたいものです。

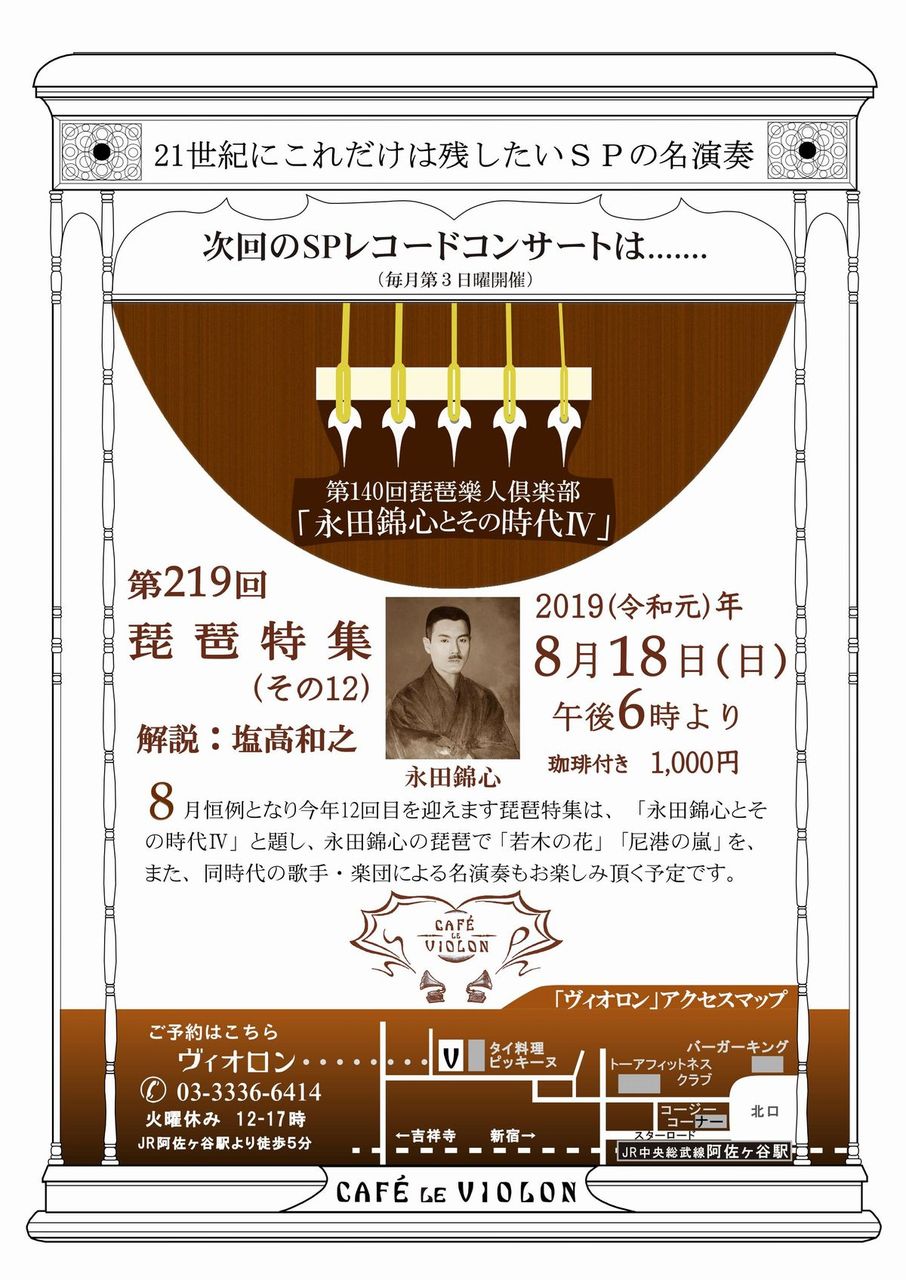

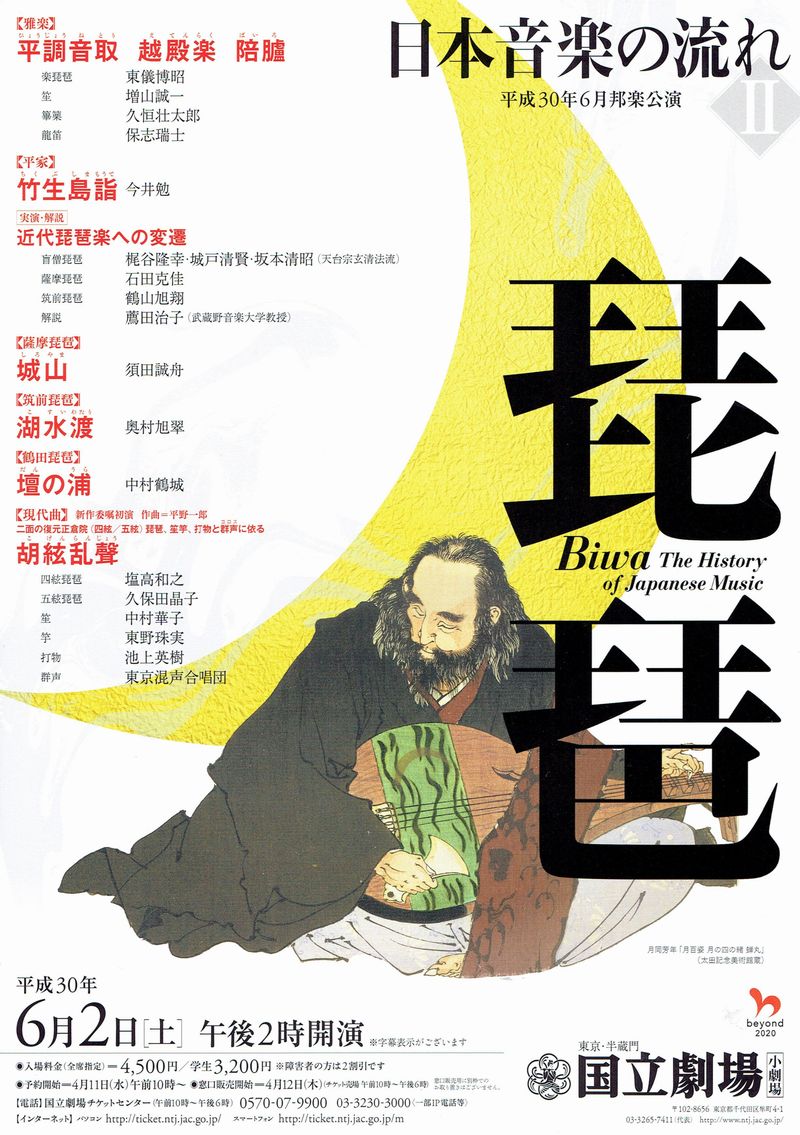

昨年国立劇場での演奏会では、正倉院所蔵の四弦と五弦のレプリカを、私(四弦)と久保田晶子さん(五弦)が弾いて、新作を上演したのですが、その時のレプリカは、形はそのままに装飾の無いもので、演奏を目的として作られた楽器でした。今回のものは、第一級の工芸品として復元されたもので、また趣が違い、とにかく姿が美しかったです。

昨年国立劇場での演奏会では、正倉院所蔵の四弦と五弦のレプリカを、私(四弦)と久保田晶子さん(五弦)が弾いて、新作を上演したのですが、その時のレプリカは、形はそのままに装飾の無いもので、演奏を目的として作られた楽器でした。今回のものは、第一級の工芸品として復元されたもので、また趣が違い、とにかく姿が美しかったです。