ちょっとご無沙汰してしまいました。今年は地方公演も多く、どうにもスケジュールがいっぱいで、PCに向かっている時間が取れませんでした。ありがたいことですな。

先週末から熊本~鹿児島を回っていました。北九州では台風がひどかったようですが、熊本は風もあまりなく、鹿児島は暑いほどに晴れて天気に恵まれ、両方とも良い演奏会になりました。

熊本では、益城郡の阿弥陀寺にて安田登先生の寺子屋をやってきたのですが、今回は俳優の佐藤蕗子さんも来てくれて、先ずは3人で「耳なし芳一」を上演。その後打ち上げに入ったら、ギターやアンプ、ベース、キーボードなどが準備され、蕗子さんが「ボンボヤージュ」を披露。更に高校生サックス奏者たくみ君も参加して、安田先生がキーボードとベースを担当。私はエピフォンのジョーパスモデルを弾いて、セッション大会に突入。スタッフの中にはジャズマニアのMさんも居て、大盛り上がりの打ち上げとなりました。

やっぱり場は人が作るんですね。気持ちのさわやかな人が沢山居れば、場もさわやかになる。阿弥陀寺寺子屋は気持ちの良い会となりました。

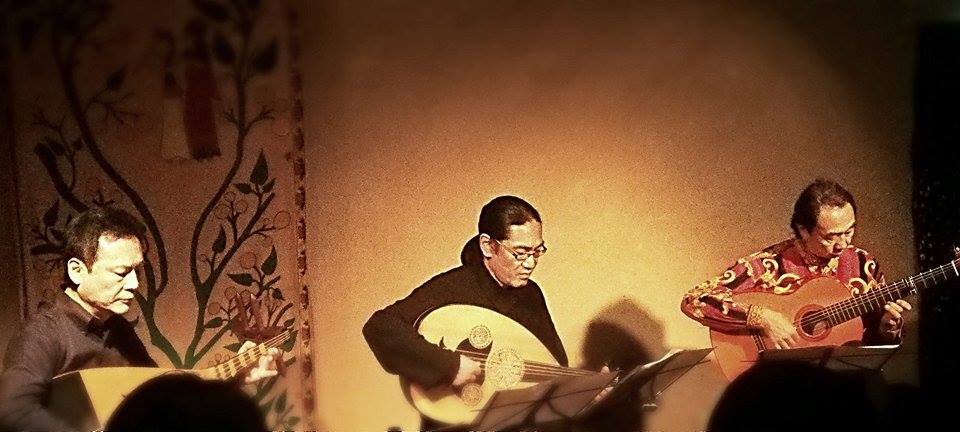

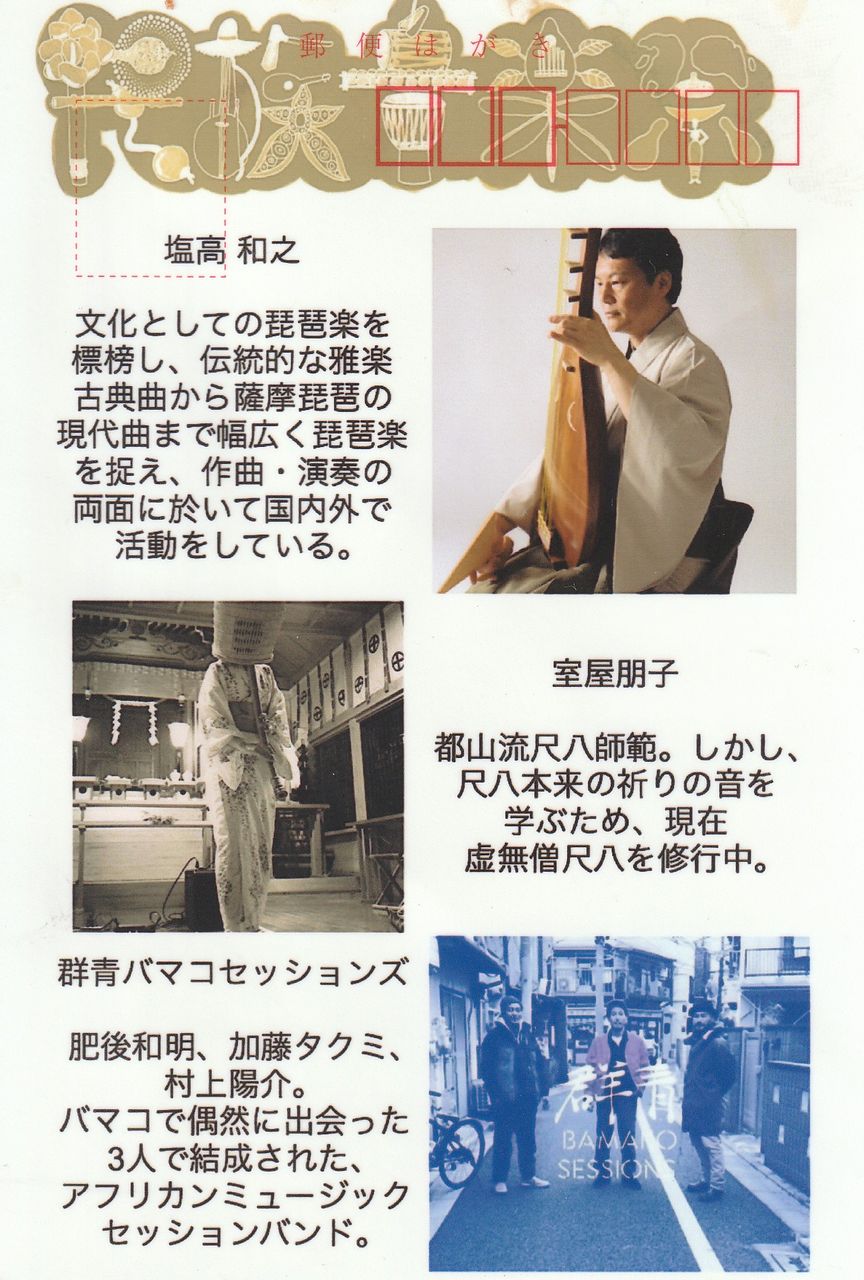

次の日は鹿児島に渡り、ライブハウスでの演奏。会場となった「IPANEMA」はフォークやロックの大物がこぞってライブをやりに来る箱だそうで、メジャーで活躍した大物のチラシがいくつも張ってありました。今回のライブはアフリカンパーカッションのグループ「群青Bamakoセッションズ」の肥後君の仕切りによるライブで、彼らと尺八の室屋朋子さんと私で、「民族音楽祭」と銘打ってのライブとなりました。

肥後君はもう20年以上前に、私がジャズの和音など、洋楽の理論を教えていた生徒でして、一昨年久しぶりに会って、一緒に演奏する機会に恵まれ、それが契機となって今回のライブに繋がりました。また彼のグループのメンバーとは不思議な縁で繋がっていたりしてこちらも盛り上がりました。

私は尺八の朋さんと演奏したのですが、朋さんも一昨年鹿児島で肥後君と共にセッションした時に聴いて、素晴らしい逸材だと思っていましたので、今回は私の方から声をかけて共演させていただきました。彼女は古典本曲をじっくりと腰を据えて学んでいて、一昨年の演奏と比べて音色も演奏も深まり気合も十分。今回も大活躍してくれました。独奏では着物姿に天蓋をかぶり、本曲を披露してくれまして、会場のお客様から大きな拍手をもらっていました。格好良かったですよ。私とは拙作「まろばし」「西風」の二曲をやっていただきました。

私は尺八の朋さんと演奏したのですが、朋さんも一昨年鹿児島で肥後君と共にセッションした時に聴いて、素晴らしい逸材だと思っていましたので、今回は私の方から声をかけて共演させていただきました。彼女は古典本曲をじっくりと腰を据えて学んでいて、一昨年の演奏と比べて音色も演奏も深まり気合も十分。今回も大活躍してくれました。独奏では着物姿に天蓋をかぶり、本曲を披露してくれまして、会場のお客様から大きな拍手をもらっていました。格好良かったですよ。私とは拙作「まろばし」「西風」の二曲をやっていただきました。私は、普段ベテランと組むことが多く、お客様もいわば通の方々が多いのですが、このところ組む相手もお客様も、若い世代が増えてきました。自分がそれだけ年を取ったという事ですが、日々良い刺激を頂いております。俳優の蕗子さんも尺八の朋さんもまだ30そこそこの若さですし、肥後君も脂の乗り切った40代。皆実にエネルギッシュであり、さわやかであり、柔軟な感性を持っていました。

photo 新藤義久

これまでなるべく常識や習慣に囚われずに、自分独自の世界を形創ることに専念してきましたが、今この年になって少しづつ音楽への接し方が変わってきたのを感じています。

ここ数年思う事ですが、音楽は自分を取り巻く世界とコミュニケーションするもの、という想いが強くなりました。相手の呼吸と調和し、一緒に世界を創ることがとても重要なことなのだとよく思うのです。忖度することではなく、調和し共生して行くのです。だからけっして自分の個性も失われないし、また支配もされない。そして調和してくると自分の周りに異質なものが無くなるので、かえって自由に羽ばたくことが出来るのです。自分の世界に閉じこもっていると、自分の周りが異質なものに見えてくるので、結構いつも何かと戦っているような状態で、自分自身が自由にならないのです。

また人だけでなく、社会や時代などとも調和共生して行ければもっと自由になるのではないかとも思います。それは独奏においても、とても大切で、己の世界しか見えない人と、常にリスナーや社会、世界と繋がりをを持ち、感じながら独奏をやる人とでは、その音楽は天と地の差が出てきます。

私の演奏はどれだけ皆さんと調和しているのでしょう??。もっともっと精進したいと思います。

九州の夜は色々なことを教えてくれました。

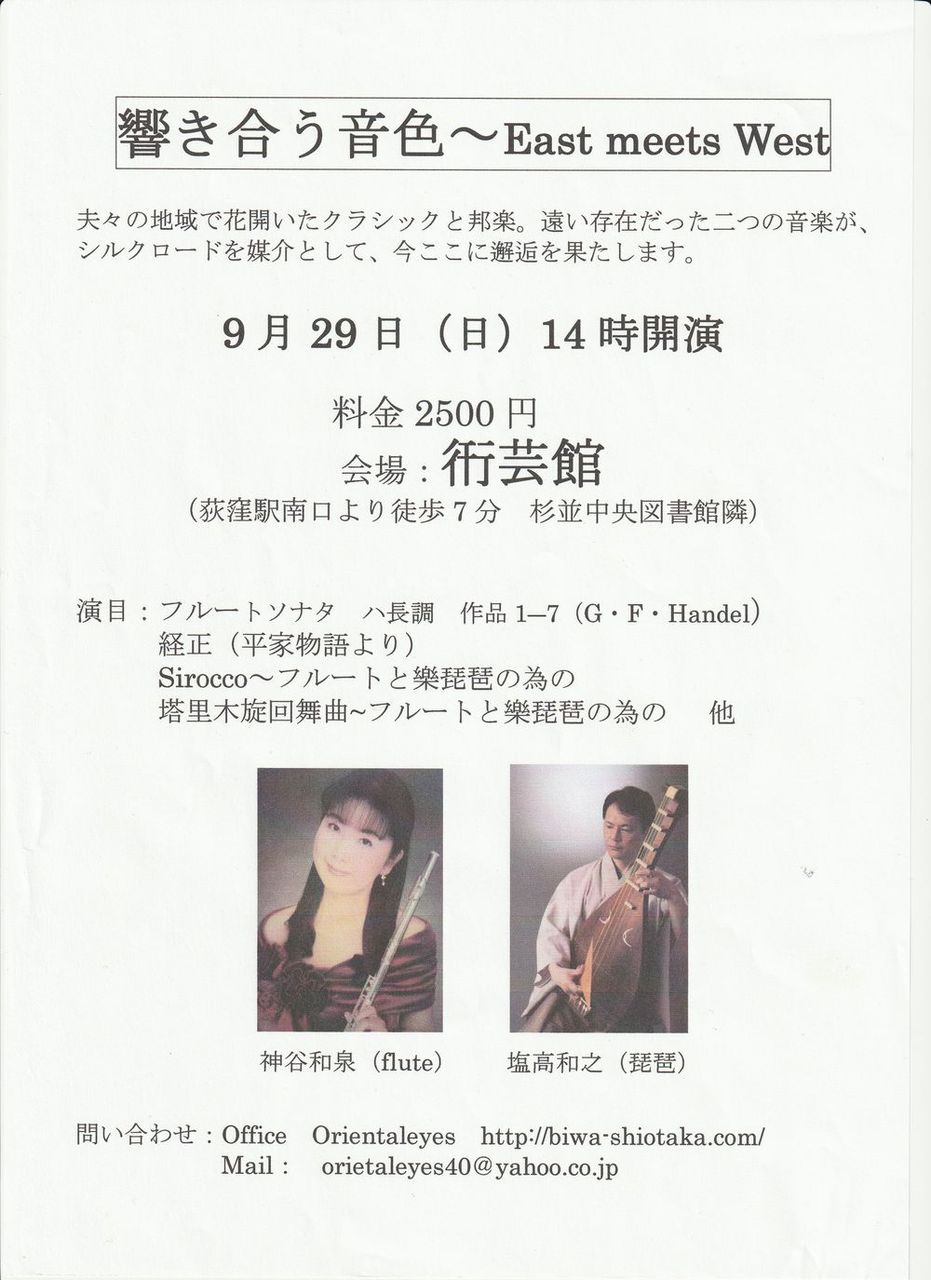

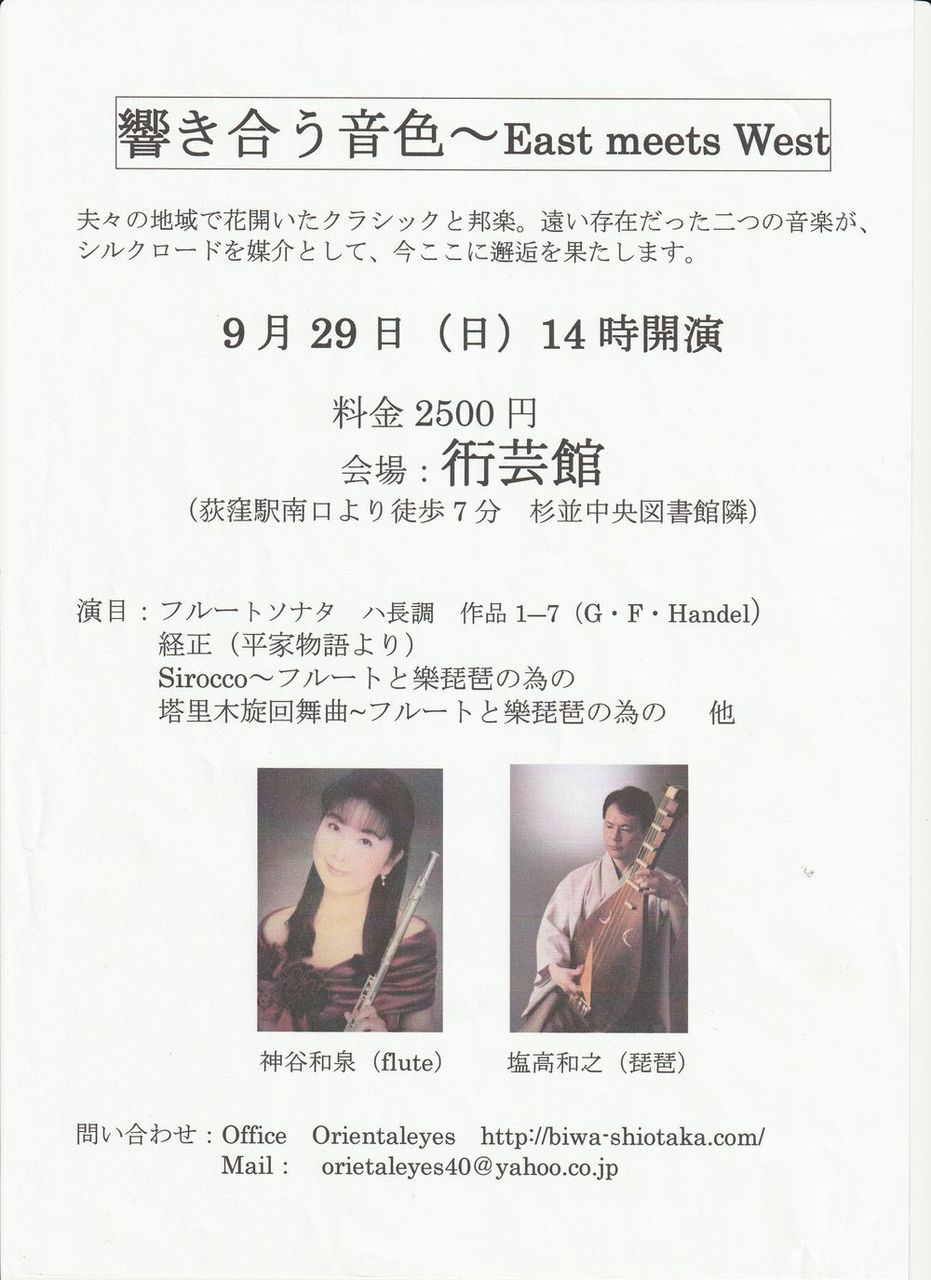

さて、今度の日曜日29日はフルートの神谷和泉さんとの初共演によるサロンコンサートがあります。

神谷さんは子供の頃から父親の影響で古典文学に親しんで、特に平家物語をよく覚えているという方なので、とにかく呼吸がぴったり合うんです。こういう調和の取れる方は邦楽器の方でもなかなかいないので、私にとっては願ったり叶ったりの方です!!。今回は邦楽とクラシックをシルクロードでつなげようという、他にはない企画ですので、是非是非お越しください。荻窪の衎芸館にて14時開演です。

新たな時代に、新たな音楽を!!。永田錦心の志、鶴田錦史のパッションを、私なりに追いかけ、私なりのやり方で、新たな琵琶樂のヴィジョンを表現したいと思います。

この公演は「よみがえる戦国の宴」というシリーズのものの一つで、一昨年にも私は出演したのですが、今年は尺八の田中黎山君と二人で演奏してきました。グラントワのスタッフの方々は大変親身になってやってくれるので、各種手配から、終わってからのフォローまで決め細かい仕事ぶりで、今回も気持ちよく演奏することが出来ました。また行きたいですね。

この公演は「よみがえる戦国の宴」というシリーズのものの一つで、一昨年にも私は出演したのですが、今年は尺八の田中黎山君と二人で演奏してきました。グラントワのスタッフの方々は大変親身になってやってくれるので、各種手配から、終わってからのフォローまで決め細かい仕事ぶりで、今回も気持ちよく演奏することが出来ました。また行きたいですね。