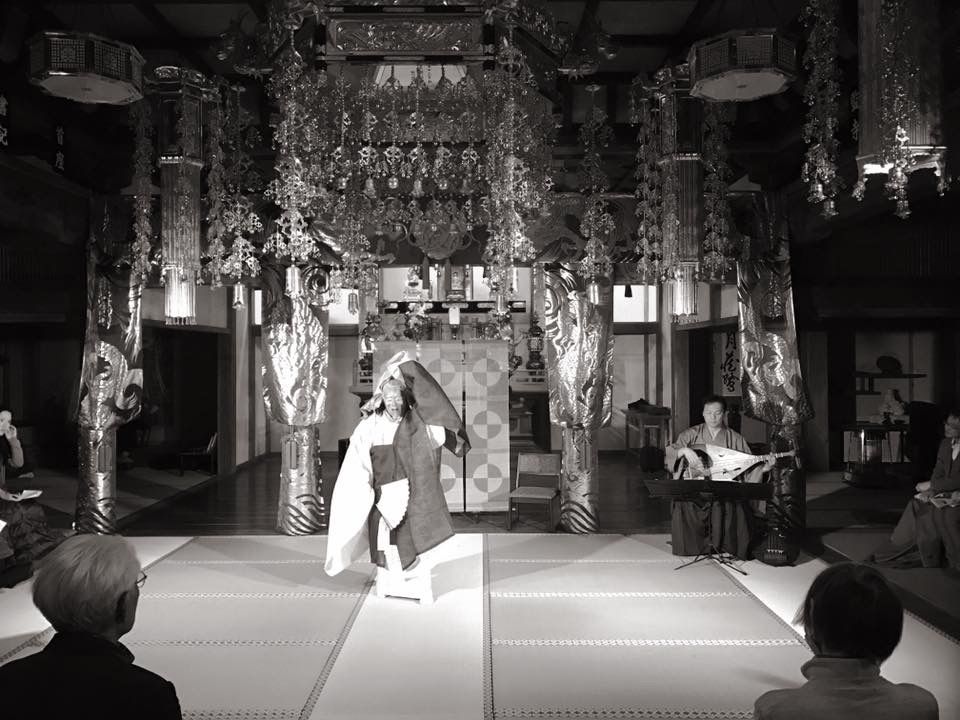

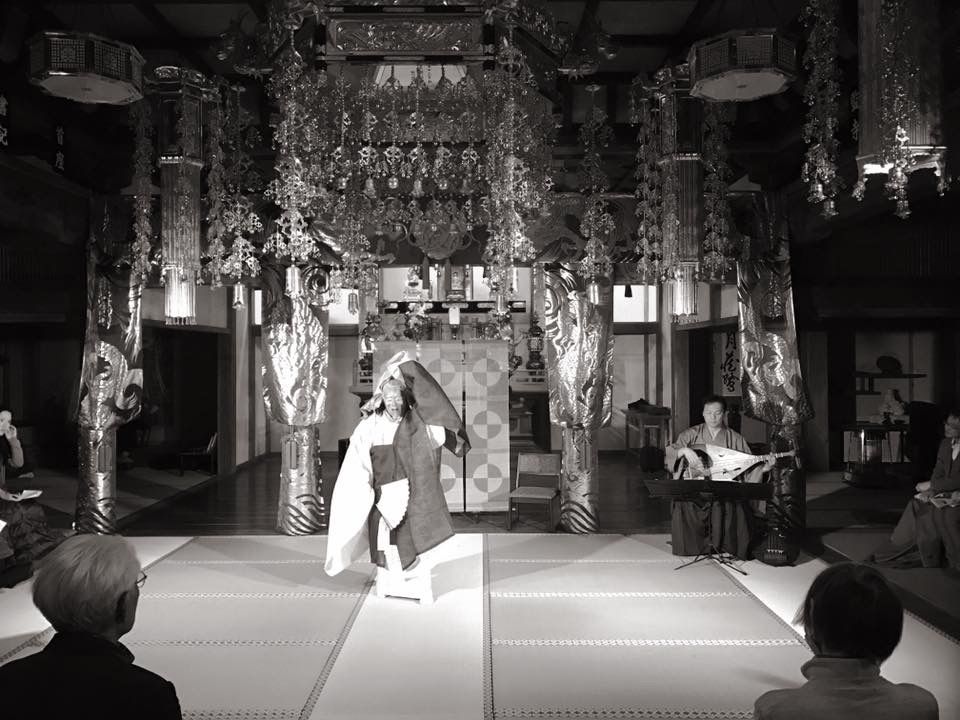

先日、渋谷セルリアン能楽堂にて「小町花伝」を上演してきました。

これは、年老いた小野小町の事を描いた、能「卒塔婆小町」を題材にした現代劇だったのですが、先ずは第一部として謡曲「卒塔婆小町」を安田登(能楽師)、奥津健太郎(狂言師)、玉川奈々福(浪曲師)の各氏が朗読(?)。それに私が琵琶を付けて、聴いていただきました。それも安田・奥津の能チームは古語、奈々福さんは現代語という時空を超えたやり取りが面白かったです。

その後、劇団mizhenによる、「卒塔婆小町」を題材とした4部形式のオムニバスの「小町花伝」の上演に、私と明和電機でご活躍のヲノサトルさんが音楽を付け、アフタートークでは内田樹先生も登場して、作演出の藤原佳奈さん、安田先生と縦横無尽に語り合うという、なかなか豪華な会でした。能楽堂にシンセを持ち込んでカラオケまで歌うという斬新な演出で、役者の熱演も相まって、感性が自由に羽ばたく素晴らしい内容でした。劇中歌がまたとても素敵で、シンプルな歌詞とメロディーが実に良くこの作品を表していて、今でもふと頭の中で鳴っていることがあります。素晴らしい曲でした。この公演はメディアにも色々と取り上げられていたようで、評もネット上に多数出ているようですので、是非ご覧になってみてください。

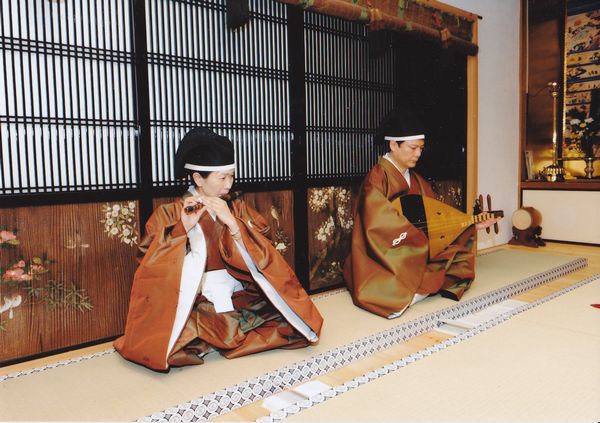

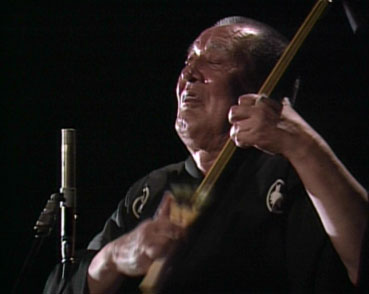

能楽師 津村禮次郎先生と

能楽師 津村禮次郎先生と

私は琵琶を始めた最初から、ダンスや演劇、語り・朗読といった方々に声をかけてもらって、もう20年もそんなコラボレーションをやっています。ダンス系が特に多く、日舞や能からクラシックバレエ・舞踏までジャンルも幅広く、良い経験をさせてもらっていますが、ダンスと音楽はパートナーシップが強いので、音楽によって、ダンスもかなり表情を変えます。中でも能と舞踏の方はアドリブが効くので、やっていて面白いですね。先日も安田登先生と俳優の佐藤蕗子さん(mizhen)と私で「耳なし芳一」をやったのですが、私が結構アドリブをかましたので、何度もやっているはずの作品も随分と感じが変わりました。佐藤さんは、安田先生と私のアドリブの応酬にびっくりしていましたが、それに答える彼女もなかなかのもの!。期待が持てます。Liveな感じは、私の真骨頂ですので、こういう共演は嬉しいですね。

逆に、演劇系の方は、音楽を従えるという感じになることが多いですね。どちらも面白いのですが、弾く姿勢は随分と変わります。演劇の方は、役作りやスタイルなど、創り上げて、練り上げて舞台にかける方が多く、また演出家が居ることがほとんどですので、役者本人の範囲では少し即興はするものの、こちらの即興に答 えて、舞台の上で音楽と呼応して行くという方はほとんど見たことがありません。これは良い悪いではなく、それぞれの特徴ですね。

この違いがどこから来るのか、前から思っているのですが、ここ10年で、それは言葉があるからだと、私は結論付けています。まあ弾く方としては、即興性も欲しいし、舞台上での完成度も欲しいし、音楽と、踊・語・演がブレンドして行くのが理想なんですが、言葉が入いると難しいですね。

どうしても言葉の持つ具体性が先行してしまって、音楽は従になってしまう。音楽の持っている抽象性と、自由に時間軸を行き来出来る性格が、言葉の時間軸と相容れないことが多いです。これが能のような古語だと、一気に抽象性が増して、一緒に時間を行き来することが出来るのですが、不思議なものですね。

現代語では、どうしても時間が先へ先へと進んでしまいます。詩のようなセリフでしたら、時間を超えてゆくこともできるのでしょうが、日常的な言葉では、なかなか時間軸は自由になりません。しかし古語だと、そういう前進性をあまり感じないのです。勿論内容も昔の出来事というのもあるのでしょうが、多分に古語の持つリズムがそうさせるのでしょうね。このリズムの違いはもう少し探究してみたいと思っています。そういう意味でも今回の「卒塔婆小町」の、古語と現代語が交互に現れる手法は、面白かったのです。

来月、朗読の櫛部妙有さんと、「方丈記」をやります。櫛部さんは言葉に対する探究を怠らない人で、表面の語り口は淡々としているようで、内面は実に表情豊かな感性が漲っているというスタイル。そして音楽にも造詣が深く、、その時々での音楽の在り方にしっかりとしたイメージと意見を持っているので、とても素直に音が接することが出来ます。まあ音楽は確かに従になるのですが、言葉と音の両方一緒に全体像を明確に描いてくれているので、音を添えても無理がないのです。朗読の方は割と一人で完結している人が多く、自分一人でもできるけど、そこにちょっと色を添えて欲しいというタイプの方が多いのですが、これだと、琵琶のような強烈な個性のある楽器は、一瞬で流れや世界を変えてしまうので、実にやりにくい

櫛部さんのように、音楽の時間軸と、言葉の時間軸をよく理解して、琵琶の持っている個性を判ってくれている方だと、こちらも自由に音を出して行くことが出来ます。語る人で、ここまで音楽に対して明確な認識を持って挑む人は少ないですね。私は櫛部さんに対して、変化球でドライブして行くような展開にはしませんが、結構自由に弾かせてもらっています。

まあ私のこれまでの感想でしかないのですが、もう少し音楽に心を向ける舞台人が増えて欲しいと思います。踊りでも演劇でも語り物でも、音楽の扱いにがっかりすることが少なくありません。私もけっして演劇に精通している訳ではないのですが、よく御一緒させてもらう津村禮次郎先生などは、実によく音楽のこと知っていて、私の知らないことも色々と教えてもらってます。そういう方と御一緒すると、おのずと音楽も生き生きとして、舞台全体も凄いことになって行きますね。日舞の花柳面先生や津村先生との舞台では、今までに何度も強烈な、圧倒的な瞬間を味わったことがあります。得も言われぬ凄い体験でした。

ヴィスコンティの「ベニスに死す」のラストシーンで、マラーの5番アダージェットが流れるのは皆さんご存じだと思います。あの場面にこの曲を選んだという事をみても、ヴィスコンティ自身が音楽に対しての最大限の尊敬を持っていたとしか思えないですね。見識と知識も豊富だという事が判ります。こういう映画を観ると、映画は総合芸術だなと改めて思います。こういう映画をもっと観たいものです。

今考えていることが一つあるんです。それはいつか出来ることなら、役者と一対一で舞台を創ってみたいのです。舞台の上に私と役者の二人だけが居て、余計な演出も効果音も無く、ただ琵琶の音と役者だけが居るという、そんな映像が今頭に浮かんでいます。先日の「小町花伝」も、小野小町の若い頃から年老いてゆく様を一人の役者が演じるのもありかも、という意見がありましたが、音と身体と演技の濃密な関係を築けるような舞台を、いつか実現してみたいですね。

ハイレベルなコラボレーションをこれからもやっていきたいと思います。

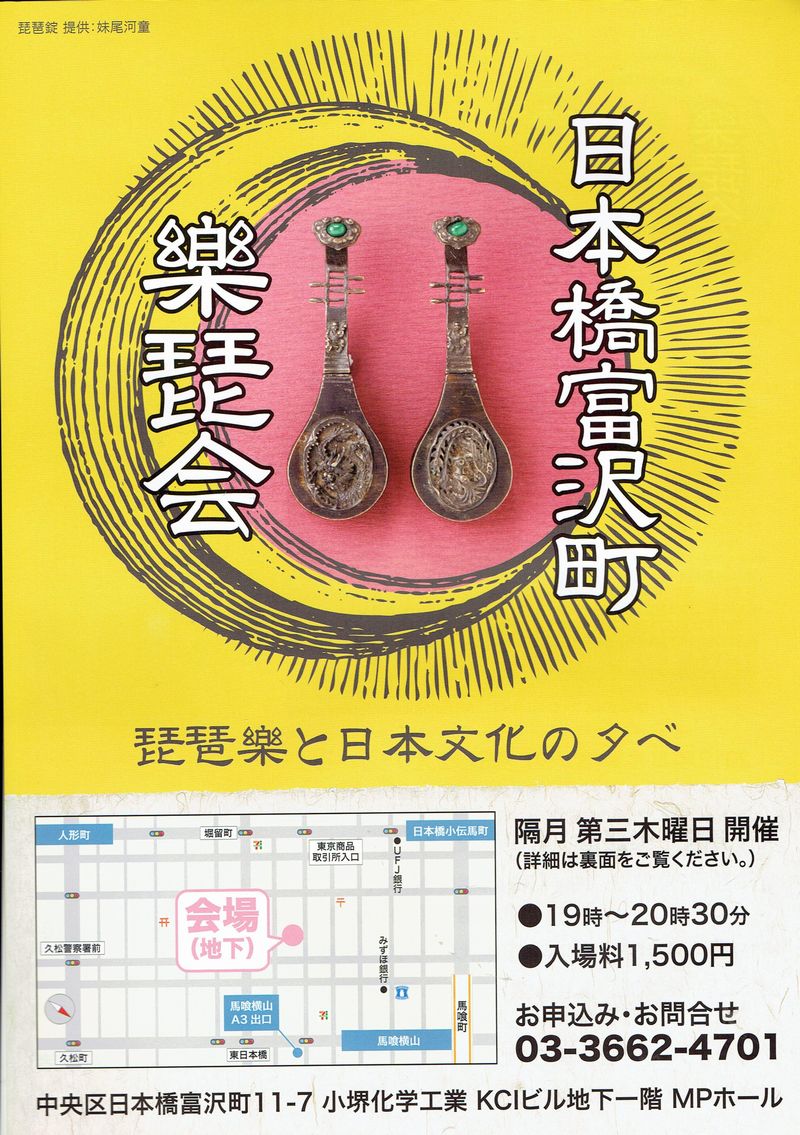

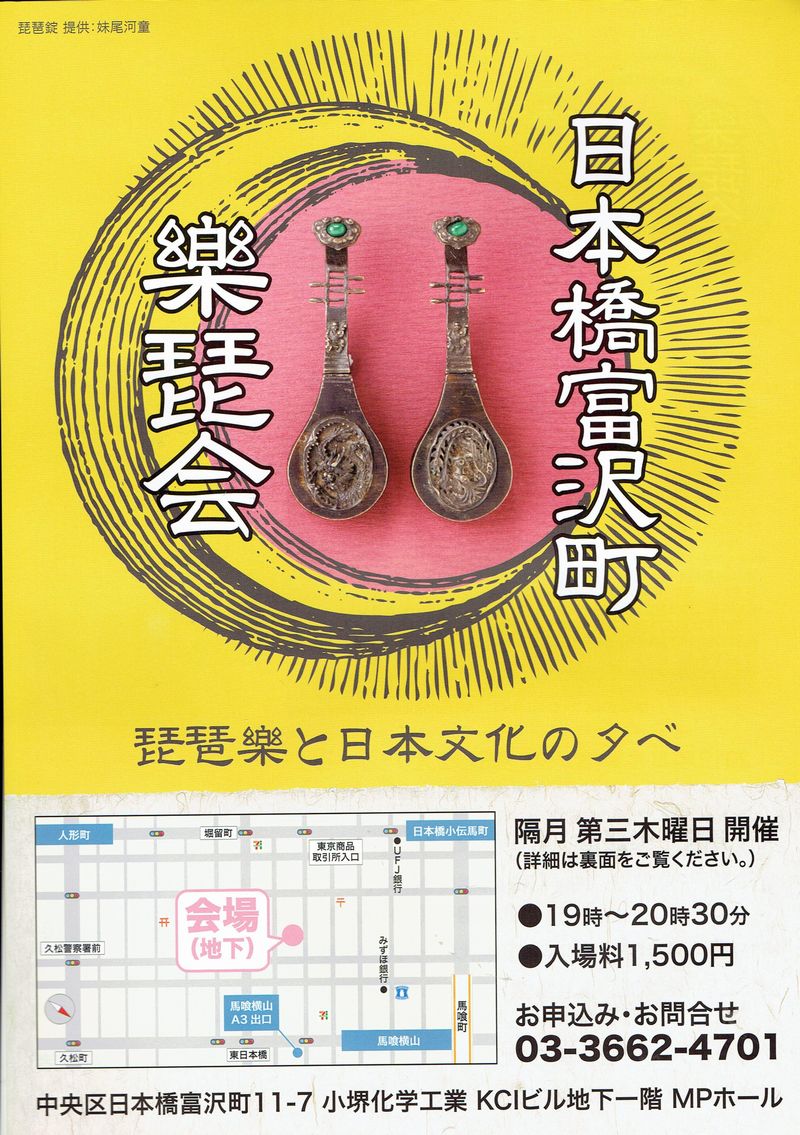

またまた更新が滞ってしまいました。先月から続く怒涛の演奏会ラッシュで、どうにもブログまで手が回らず滞っておりますが、どうかご勘弁を。このところは日本橋富沢町楽琵会にて「四季を寿ぐ歌」の初演、神奈川県鶴見での笛の大浦典子さんとのレクチャーコンサート、セルリアン能楽堂にて「小町花伝」等々無事やってまいりました。

「四季を寿ぐ歌」演奏中

中でも日本橋富沢町楽琵会での「四季を寿ぐ歌」は、とても良い感じで初演が出来、嬉しく思っています。私にとっては初めての歌曲での新作発表でしたので、リハーサルの時までは、どうなるか心配でしたが、本番は実に良い感じのアンサンブルになって良かったです。さすがに皆さんプロですな。これで全体が見えてきたし、この勢いで何度か再演出来ればと思っています。

私は薩摩琵琶による現代音楽から雅楽の古典迄、自分の中で沸き起こる想いさえあれば、どんどんやりますので、琵琶に特有のイメージ(例えば耳なし芳一など)を持っている方には、びっくりされるかもしれないですね。まあほとんどのリスナーは面白がってくれますので、毎回ありがたいことに好評を頂いていますが、どのスタイルも私の中から沸き上がったオリジナルのスタイル。生活に色々な場面があるように、音楽にもいろいろなスタイルが我が身の中に混在しています。私は琵琶を手にした最初から「汎アジア」という観点で琵琶を弾いていますので、アジアの歴史の多面性を考えても、スタイルにバリエーションがあるのは当然の事なのです。

ちょうど10年前、高野山常喜院演奏会にて

逆に「これしかない」と演者の方が拘ってしまうと、それを維持しようとしてどんどんと無理やストレスが溜まっていくものです。また長年やっていると、そのカテゴリーの中で、自分は「かくかくしかじか」の存在であるという想いもだんだん出来てきてしまいます。そうなってしまうと常にそうであろうとして、自由な精神は影を潜め、そういう自分であろうとする姿になってしまいます。自ら檻を作っているようなものですね。邦楽全体の衰退が正にここにあるのかもしれません。

人間は必ず誰でも年を重ね老いて行き、世界はめまぐるしく変化します。そういった自分を取り巻くものにコミットしてこその芸術であり、音楽もまた時代と共に変化して行くのが素直な姿だと私は考えていますので、芸術家が一つの型に固執することは、芸術から実に遠い姿だと思っています。凝り固まった頭からはお稽古事以上のものは生まれません。

日本橋富沢町楽琵会にて Photo 新藤義久

私は自分でも気づかない内に様々なレイヤー(階層)を行き来しています。それが自分には自然であり、楽しくもあるのです。昔から日本人は集団の論理に流されやすいと言われていますが、その思考があるが故に、一つの型からはみ出してしまうと、途端に力を失ってしまう人が多いですね。負け組なんて言う言葉がそれをよく表していると思います。弾くのが上手い人は弾けばいい。歌うのが上手い人は歌えばよいのです。協会や流派に入らなくてはいけないなどという法律がある訳でなし、自由に思うようにやれば良いのです。しかし何となく所属集団の声や世間の言葉に惑わされ、これが上級、これは下級というくくりを自分でつけてしまうから苦しくなるのではないでしょうか。ステレオタイプの中に自分を閉じ込める必要はない!。特に音楽の精神は常に自由であることが何よりも第一です。集団の論理に振り回されてはいけません。

今、日本全体を見ていると、どうも一つの狭いレイヤーの中しか視点が及ばず、それ故に苦しんでいる人が多いように思います。日本では「普通」という言葉がやたらと使われていますが、こんなに不思議な言葉は他に無いと、私は常々思っています。周りの目を異常に気にする日本人は、何となく右へならへの感覚が「普通」なのでしょう。これが 現代日本の抱える問題の根本的原因のように思います。企業でもうつ病で出社出来ない方が増えているそうですが、何もサラリーマンでなければ人生全うできないという訳でないでしょう。これだけ世界と繋がっている時代に、そんな旧価値観で生きているのは、かえって危ない感じがします。

定収入は確かに必要な部分かもしれませんが、お金が先になっては、自分らしい生き方は出来ませんね。

レイヤーを超える達人 安田登先生と広尾東光寺にて

多くの視点を持ち、常識や因習から解放されて、自分の姿を見つめるという事は、これからの世の中に生きる人間としてとても重要なことなのではないかと思っています。世界中と繋がっているという事は、あらゆる価値観があるという事です。「こうであるべき、こうでなくてはならぬ」という概念を持った時、人は苦しみだします。日本人の「普通」はもう日本の中でさえ通用しないのです。

またお金を一つの価値とする考え方もすでに崩壊しているようにも思えます。お金で物事を判断するようなのは既にバブル時代の遺物でしょう。

今は、人間が生き方そのものを変えてゆく時期に来ているように思います。地球環境はどんどんと変化していますし、世界中と自由に繋がることのできるこの時代に、小さな範囲にだけしか通用しない、ある特殊な感覚で生きようとしても、生きること自体が難しくなってしまう。レイヤーを超えて、別のレイヤーを行き来すればとても楽に生きられる。そのためにも囚われを無くし、いつも自分らしくプレーンな状態でなくてはとても行き来は出来ません。お金があるから幸せなんて、そんなものが幻想という事は誰でもわかっていながら、その幻想に囚われているのではないでしょうか・・・。

自由に、国境もレイヤーも飛び越えて生きて行きたいですね。

来週の木曜日17日、日本橋富沢町楽琵会にて「四季を寿ぐ歌」を上演します。この作品は、昨年より東洋大学の原田香織先生と構想を練って創り上げた全6曲の組曲です。

原田先生と昨年より琵琶の曲について話をしていて、「私は戦の歌や、人が死んでゆく歌じゃなくて、もっと愛を語り、次世代のリスナーと共感して行けるようなものをやりたいんです。琵琶樂、特に薩摩琵琶には恋愛の歌はおろか、寿ぐような曲も無いですからね」と、そんな話をしていたところ、原田先生が「では私が歌詞を書きましょう。ちょうど元号も変わることだし、新しい時代を寿ぐような作品を創りましょう」という事で始まったプロジェクトです。結局今回は雅楽ベースのアンサンブルとなりましたが、雅楽器を使っているものもの、雅楽ではなく、新しい日本歌曲集という感じに仕上がっています。

私は薩摩琵琶と樂琵琶の両面で琵琶樂を捉えて、作品を発表してきたのですが、どちらにおいても、現代も古代でも人間が殺し合うもの、戦争を描いたもの、近代軍国のイデオロギーを感じるもの、男尊女卑的な旧価値観を押し付けるもの、そういった音楽は一切やらない、という姿勢はずっと一貫しています。雅楽にはそういうものはほぼありませんが、薩摩琵琶はいつも書いているように著しくこういった作品が存在します。

私はいくら流派の曲だからと言って、戦争の歌など歌うつもりは毛頭ありませんし(習ってもいませんが)、ましてや自分の舞台でそういうものは絶対にやらないと決めています。だから薩摩琵琶で演奏活動を始めた時から、薩摩琵琶の音色の魅力を伝えることに特化して、すべてオリジナルでやってきたのです。ギターでもピアノでも色々な音楽があるように、楽器に罪はありません。リスナーが軍国時代の曲を聴いて「薩摩琵琶はだめだ」と楽器とジャンルを同じに思われては困ります。琵琶が悪いのではなく、やっている人間に問題があるのです。しかしながら「壇ノ浦」や「敦盛」を聴きたいというリスナーの求めもあり、それならばという事で、そうした曲も全て歌詞を入れ替え、視点を変えて新たに曲を作り、やってきた訳です。合戦ものとしてやることはありません。

日本橋富沢町楽琵会にて

最近では「壇ノ浦」もやることも少なくなり、平家物でしたら音楽への思いを語るような「経正」などに絞られてきました。多分もう弾き語りにおいては、戦ものはやらなくなるでしょう。

樂琵琶においては、本当に自由に作品を発表して演奏しているのですが、すべて器楽で、歌の入った作品はありませんでした。私は歌手ではないし、歌の曲を創るというのは、なかなか発想が浮かばなかったこともあります。今回はベテランメゾソプラノの保多由子さんが歌ってくれることもありますし、私にとって初めての歌曲という事もあり、昨年秋より1年かけて推敲に推敲を重ねてきました。

本来音楽芸術は、世の常識や因習を乗り超えてゆく存在であり、どの国においても、古からそういうものが作られ、芸術家は越境して活動してきました。アンティゴネーのように、その時々での「善」ではなく「美」に従って行動するのが芸術家の芸術家たる矜持です。勿論その精神は日本においても同様であり、ジェンダーすら超えてゆくのはもう歴史が証明しています。そういう音楽の歴史の中で、薩摩琵琶はまだ100年ほどの歴史しかないとはいえ、非常に特殊なジャンルを成しているのです。

常々言ってきたことですが、愛を語れない音楽はありえない。そして精神が自由に羽ばたくことが出来ない音楽もあり得ない。私は小さな存在であるかもしれませんが、何物にも囚われない自由な精神で琵琶に携わっていきたいのです。

若き日

10月17日(木)第21回 日本橋富沢町楽琵会

日本橋富沢町11-7 小堺化学工業KCIビル 地下1階MPホール 03-3662-4701

開演19時00分 料金1500円

演目:「四季を寿ぐ歌」全6曲

賀の歌

春~めざめ

夏~浄め

秋~実り

冬~ゆき つき はな

付祝言

出演:作詞:原田香織 樂琵琶・作曲:塩高和之

龍笛:大浦典子 笙:熊谷裕子 メゾソプラノ:保多由子

ぜひお越しください

先日NHK文化センター青山にて「役に立つ古典」と題する安田登先生の講座で演奏してきました。ラジオの収録も兼ねた公開ライブでしたが、安田先生、浪曲師の玉川奈々福さん、そして私で「耳なし芳一」を演奏してきました。

このトリオで「耳なし芳一」を初演した演奏会 ルームカットカラー荏原中延にて

Photo 新藤義久

毎年夏になると「耳なし芳一」をやって欲しいと言われますが、今年は安田先生に誘われて結構な数をやっています。先生は英語版を翻訳するところからやっていて、更にこの物語の意味するところや、実際の内容を深く掘り起こしてやってくれるので、色々と見えないところが見えてきました。ただエンタテイメントでやるだけでなく、そこに色んな背景を見出して、新たな視点を当てて行くというのは、さすが!。安田先生の真骨頂ですね。私も目から鱗でした。

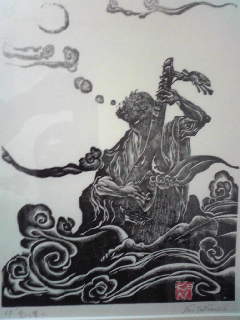

若き日 宮島の厳島神社にて 霊を呼ぶことはできていたのだろうか?

改めて「耳なし芳一」に取り組んでみて色々なことを感じ、思いました。そもそも霊を呼ぶことが出来る程の卓越した技量と資質を持つ芳一が、耳を切られることで霊と縁が切れた。言い換えれば、霊を呼ぶ力が無くなった。つまり芳一は耳を失う事で、確実に音感が落ち、演奏レベルも落ち、レベルが落ちたことで、現世に生きる人々にやっと芳一の芸は理解できるようになった。もう霊は呼べなくなった代わりに(下手になったが故に)、巷では人々に知れ渡り売れて行く(お金持ちになる)。これは芸能者にとっては怖い話であり、また多くのことを示唆しているのではないでしょうか。

何事も天才というのは、常人が見えない異世界が見えているのです。そして現世と異界の「あわい」に佇んでいる存在でもあるのだと思います。だから現世に生きる人々にはなかなか理解されず、見向きもされないことが多いのです、画家でも詩人でも死んでから名が知れ渡る人が多いのはその為です。

和尚さんの思惑や、芳一と和尚さんの関係も気になる所ですが、この「あわいに生きる」という事が今、邦楽の世界には無くなってしまったと思うのは私だけではないでしょう。高橋竹山や小林ハル、鶴田錦史など皆「あわい」に生きていたのかもしれないですね。

お稽古を楽しむ人が増えるのは良いことです。邦楽の底辺が広まったから、以前書いた落語船弁慶のような作品も成り立つ訳です。しかし「あわい」に生きるものがほんの何人かでも居たからこそ、邦楽はある種麻薬のような魅力を放ち、また日本の音として受け継がれて行ったのではないでしょうか。また「あわい」に生きるものが居なくなったからこそ、今邦楽が衰退の極みに瀕しているのではないか・・・。そんな風にも思えるのです。

立派な肩書や受賞歴に身を固め、まじめで人望も厚く、正しい人物として生きている人は、境界を越えようとするでしょうか。異界を見ることが出来るでしょうか。現世において立派を目指すような人間は絶対に「あわい」に生きることは無理だと私は思います。小さな世界で自分の位置や地位を求め、なにがしかの存在であることを誇示して安心しているようなメンタリティーでは、常識も法律も社会も全て超えた所に身を置くことは出来ません。立場や肩書に縛られていることで満足しているような人間には到底無理な話です。もともと芸術に携わる人間は、程度の差こそあれ、皆こうした「あわい」に生きる資質を持ち合わせているはずで、逆に言えば、そういう部分を失った人が芸術に携わって行くのは難しいともいえます。

天才ぶって「あわい」に生きるようなことを演じている人間も、そう思っているその時点でもう無理でしょう。「あわい」に生きる人間は、無意識にそういう生き方になってしまう、自分で思わなくても導かれてしまう、そんな人間だけが「あわい」に生きることが出来るのでしょう。つまり選ばれた人という事だと思います。

世の中に物があふれ、便利になり、闇が消えてゆきました。何かを得れば何かを失うのは不変の論理です。メールやスマホですぐ連絡が取れる時代と、手紙をやり取りしながら約束を交わしていた時代、どちらに心の交流があり、きずながあったかは皆さんがよくご存じのはず。私の作品を世界中の方々が聴いてくれているのは嬉しい限りですが、これだけ音楽が簡単に手に入る現代と、動画はおろか、レコードすら手に入らず、聴きたくて、演奏しているところを見たくてうずうずしながら過ごしていた頃とでは、聞こえてくる音楽の密度が違うのは当然ですね。

現代は、生活という面では確かに便利で有難いですが、異界の入り口はなかなか見えなくなりましたね。

人類の目指す未来は、果たして本当に人間にとって魅力ある世界なのでしょうか。街からも、普段の生活からも闇が消え、体を動かさずとも、スイッチ一つでなんでもやってくれるような時代を、人間は求めたのでしょうか。音楽で心を震わせ、調和と共感を感じて、自然と共生していた頃と、山も水源も破壊してリニアモーターカーを作ろうとしている現代ではどちらが豊かなのでしょうか。

「耳なし芳一」から想いが募りました。

早10月に入りましたね。時間というものは人の想いなどとは関係なく、ただ過ぎ去って行きます。無常とはこのことなのでしょうか・・・。

物はほころび、社会も環境も絶え間なく変化し、肉体はどんどんと衰え続けて行く中で、人間は永遠と不変を願い、ロマンの中に心を遊ばせている。やはり業とは人間の為にある事ななんですね。

この時期は6年前に旅立ったH氏の事をどうしても想い出します。もう悲しいなどという感情は無いですが、何か不思議な感じがしますね。むしろ不思議な記憶だけが残っているのです。

6年もすると生活も変わるし、まあ年も取るし、自分を取り巻くあらゆるものが以前とはだいぶ変わっています。時々こんな風にして自分の軌跡を振り返るのも良いかもしれませんが、私にはこの6年間がただ過ぎ去ったのではなく、熟成の6年だったと思えるのです。ラフロイグの好きなH氏的に言えば、モルトが樽の中で熟成して味わいを増して行くように、想いが集約され、昇華し、浄化し、えも言われぬ上質な深みと軽みが調和してくるような6年ということになります。氏と知り合ってから約10年。貴重な10年でしたね。それも氏が旅立ってからのこの6年は、格別の熟成の時期だったと感じています。これからもこの熟成は続くことでしょう。

今月はまだまだ演奏会が続きます。香川、京都、愛知、神奈川と週末はすべてどこかに行っていますが、今月は今年に入って取り組んでいる「四季を寿ぐ歌」の初演を日本橋富沢町楽琵会でやります。笙・龍笛・樂琵琶、そしてメゾソプラノという編成で、雅楽はベースにしていますが、雅楽ではなく、ポップスのようなものでもなく、あくまで新しい日本の歌の姿という視点で書き上げた全6曲の組曲です。

作詞:原田香織 メゾソプラノ:保多由子 龍笛:大浦典子 笙:熊谷裕子 そして作曲・樂琵琶が私です。

滋賀 常慶寺にて龍笛の大浦典子さんと

私は薩摩でも樂琵琶でも、とにかく歌ではなく、琵琶の音を響かせることをずっと考え実践してきました。だからその音色の中に、古から続く何か~~「美」といえばよいのでしょうか~~をずっと求めてきたのです。

音楽が息づくとは、その「美」が躍動している事と思っています。古の真似をして形を整えたところで、それは躍動してくれません。

古典は何故今に残って伝えられているのか。政治体制が変わろうが、時代の感性が変わろうが、どんな時代にあっても、その時々の感性が、その曲に物語に「美」を見出したからではないでしょうか。今我々が狩衣ではなく洋服を着て暮らしているように、音楽も表面の形は時代によって変わって行きます。しかし音楽も表現の形は変わっても、「美」が感じられれば受け継がれてゆく。言い方を変えれば、新たな時代には新たな形の音楽があるべきと私は思っています。ただそこに受け継がれてきた美があるかどうか・・・。その一点にかかっているような気がします。

季楽堂にて吉岡龍見・龍之介親子と photo MAYU

古より芸術家は、皆自分の生きている時代の感性で美を具現化することに生涯をかけてきたのです。時代とコミットすることなく楽しむだけなら、その形をそっくりにまねて平安貴族と同じ衣装でも着て、コスプレ源氏物語ごっこをしていれば満足でしょう。その場のエンタメとしては面白いですね。しかし美を追求する人はそんなことでは満足しない。物まねはどこまで行っても物まねであり、「美」が躍動しないのです。「美」が息づき、躍動し、命が燃えるには、時代や社会に即した形が必要なのです。そのためには作家本人自身が時代と共に生き、その時々の感性で美を追求しなければ、ただ過去に憧れるだけで物まねの域を出ることが出来ない。だから社会の変遷とともに芸術の形は変わって行くのです。変わらなければ嘘になるのです。生々しい命を宿す作品に嘘は付けないのです。

「美」というとちょっと小難しそうですが、この土壌・風土の記憶とでも言ったら判りやすいでしょうか。自然に溢れ、四季折々の風情が変化する、この土地に生きる人々の記憶。更には季節の花を見て歌を詠み、心を通わせてきた記憶が、きっと現代の我々にも受け継がれて、「美」という感覚を育んできたことでしょう。現代でも形は変われど「美」だけは受け継がれている。私はこの「美」の感覚を古から吹き渡る「風の記憶」と呼んでいます。

日本橋富沢町楽琵会での初演もそうですが、この秋を実り多いものにして、記憶に加えてゆきたいですね。

能楽師 津村禮次郎先生と

能楽師 津村禮次郎先生と

和尚さんの思惑や、芳一と和尚さんの関係も気になる所ですが、この「あわいに生きる」という事が今、邦楽の世界には無くなってしまったと思うのは私だけではないでしょう。高橋竹山や小林ハル、鶴田錦史など皆「あわい」に生きていたのかもしれないですね。

和尚さんの思惑や、芳一と和尚さんの関係も気になる所ですが、この「あわいに生きる」という事が今、邦楽の世界には無くなってしまったと思うのは私だけではないでしょう。高橋竹山や小林ハル、鶴田錦史など皆「あわい」に生きていたのかもしれないですね。