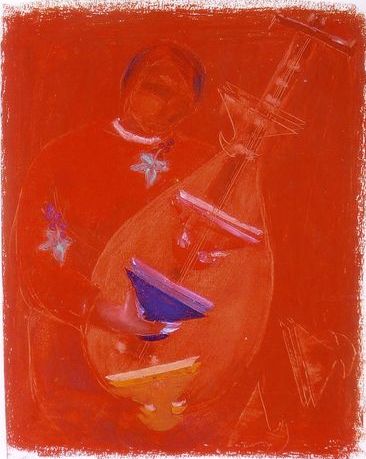

Biwa player, performer, Composer – SHIOTAKA Kazuyuki – 塩高和之 – 琵琶奏者・作曲

琵琶奏者・作曲家 塩高和之の公式サイト | Biwa player, performer, and Composer – SHIOTAKA Kazuyuki

薩摩琵琶はとにかく手がかかるのです。樂琵琶はほとんど何をしなくても大丈夫なのですが、薩摩は、サワリや絃、柱、撥等々かなり、日々気を使います。それだけ酷使しながら使っているんでしょうね。どこか一つ調子が悪いと良い音がしません。例えて言うなら、手のかかる子供を養っていると言えばよいでしょうか。私の部屋には、そんな手のかかるやつらがゴロゴロと居るんです。子沢山にもほどがありますな。

薩摩琵琶はとにかく手がかかるのです。樂琵琶はほとんど何をしなくても大丈夫なのですが、薩摩は、サワリや絃、柱、撥等々かなり、日々気を使います。それだけ酷使しながら使っているんでしょうね。どこか一つ調子が悪いと良い音がしません。例えて言うなら、手のかかる子供を養っていると言えばよいでしょうか。私の部屋には、そんな手のかかるやつらがゴロゴロと居るんです。子沢山にもほどがありますな。

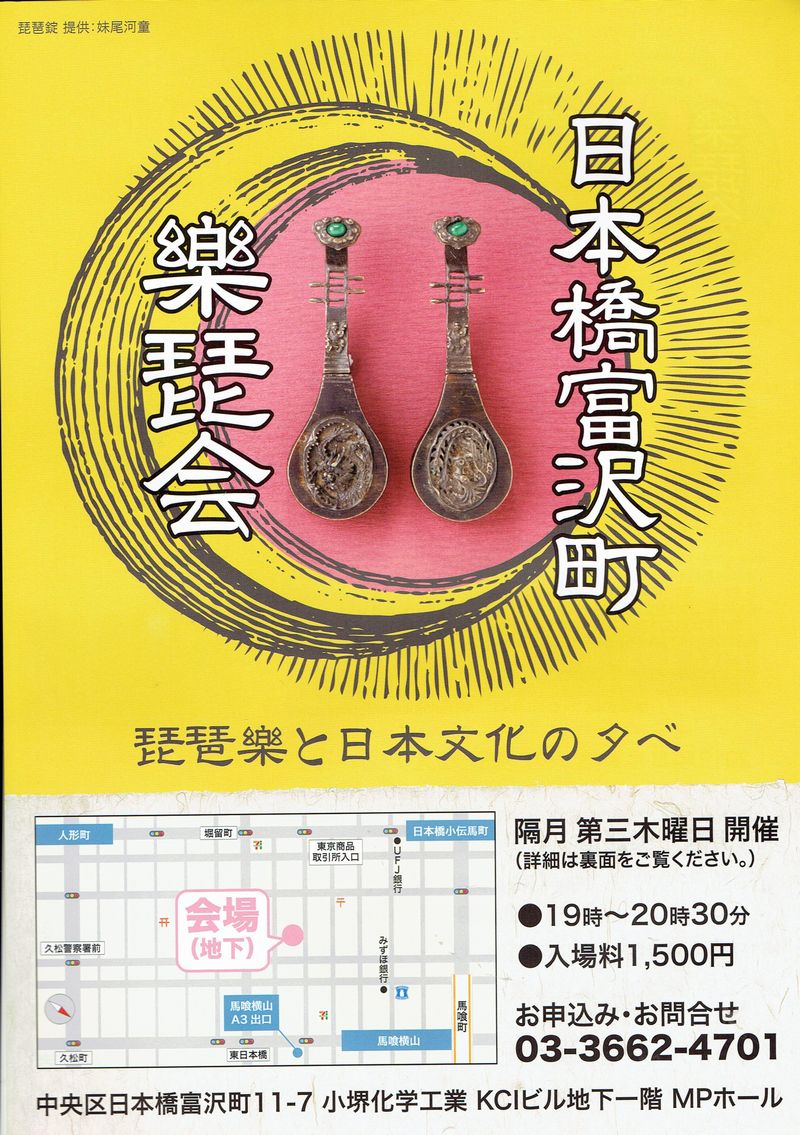

ウードの常味裕司さん、フラメンコギターの日野道夫さんと。樂琵琶に象牙は使われていません

ウードの常味裕司さん、フラメンコギターの日野道夫さんと。樂琵琶に象牙は使われていません

色んなご意見があるかと思いますが、音楽は勿論の事、楽器も奏法も、時代と共にあってこそ

音楽。これからも時代の中で琵琶を弾いて行きたいと思っています。

たまにはこういう自分の魂を確認するような時間も良いものですね。東京に居ると、とかくぎすぎすとしてしまいがちです。穏やかに居ようと思いながらも、街は人で溢れ、ストレスも溢れかえっている。だからこそ鍛えられることも確かですし、そこからまたアートも生まれてくるのでしょう。しかしそればかりでは人間は疲れてしまいます。

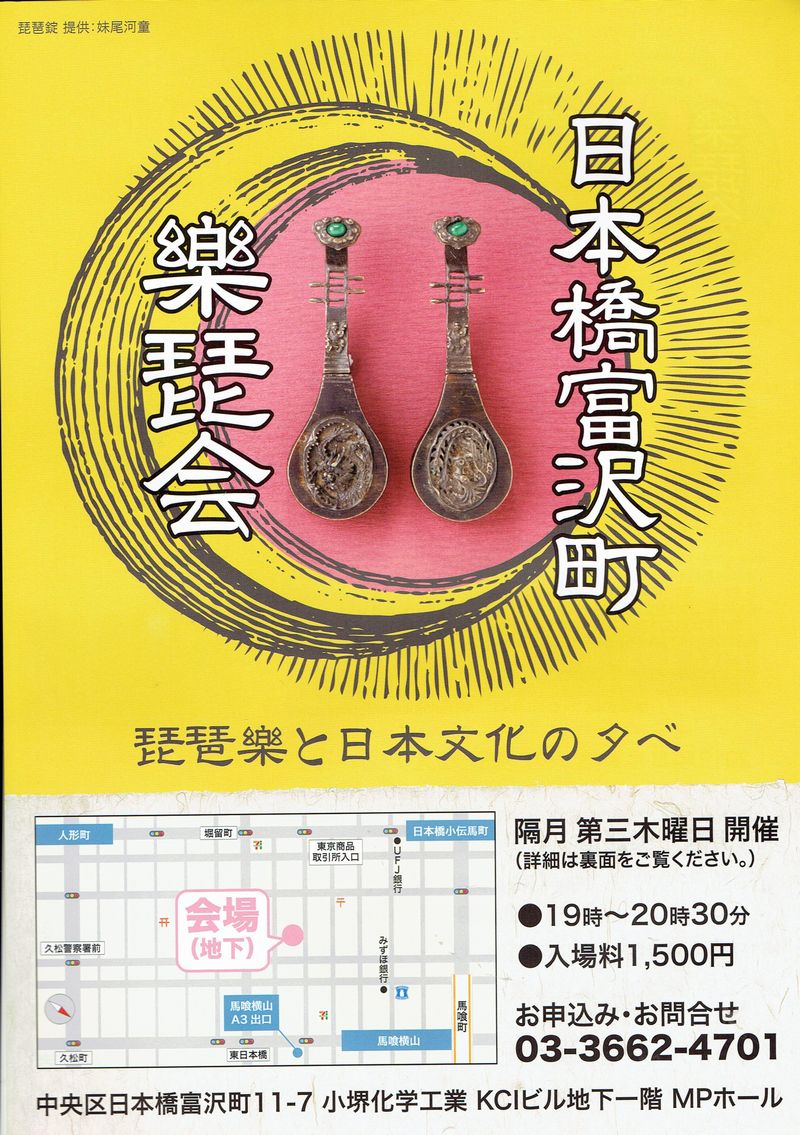

たまにはこういう自分の魂を確認するような時間も良いものですね。東京に居ると、とかくぎすぎすとしてしまいがちです。穏やかに居ようと思いながらも、街は人で溢れ、ストレスも溢れかえっている。だからこそ鍛えられることも確かですし、そこからまたアートも生まれてくるのでしょう。しかしそればかりでは人間は疲れてしまいます。 来月の日本橋富沢町楽琵会では、また今年も観世流シテ方の津村禮次郎先生をお迎えして、私とヴァイオリンの大ベテラン田澤明子先生で、拙作「二つの月」を演奏します。この曲もある意味自分の活動の原点となった作品です。9,11の時に作曲した作品で、ちょうど私が琵琶で演奏活動を始めてすぐの頃でしたので、非常に強い想いを持っていました。この曲も「まろばし~尺八と琵琶の為の」と同じく1stアルバムに収めてあります。その時はチェロと琵琶での演奏でしたが、昨年リリースした「沙羅双樹Ⅲ」ではヴァイオリンと琵琶に再アレンジして、田澤先生と録音しました。今回はこのァージョンで演奏します。ヴァイオリン・能・琵琶の競演を是非観てください。お待ちしております。また改めてお知らせいたします。

来月の日本橋富沢町楽琵会では、また今年も観世流シテ方の津村禮次郎先生をお迎えして、私とヴァイオリンの大ベテラン田澤明子先生で、拙作「二つの月」を演奏します。この曲もある意味自分の活動の原点となった作品です。9,11の時に作曲した作品で、ちょうど私が琵琶で演奏活動を始めてすぐの頃でしたので、非常に強い想いを持っていました。この曲も「まろばし~尺八と琵琶の為の」と同じく1stアルバムに収めてあります。その時はチェロと琵琶での演奏でしたが、昨年リリースした「沙羅双樹Ⅲ」ではヴァイオリンと琵琶に再アレンジして、田澤先生と録音しました。今回はこのァージョンで演奏します。ヴァイオリン・能・琵琶の競演を是非観てください。お待ちしております。また改めてお知らせいたします。

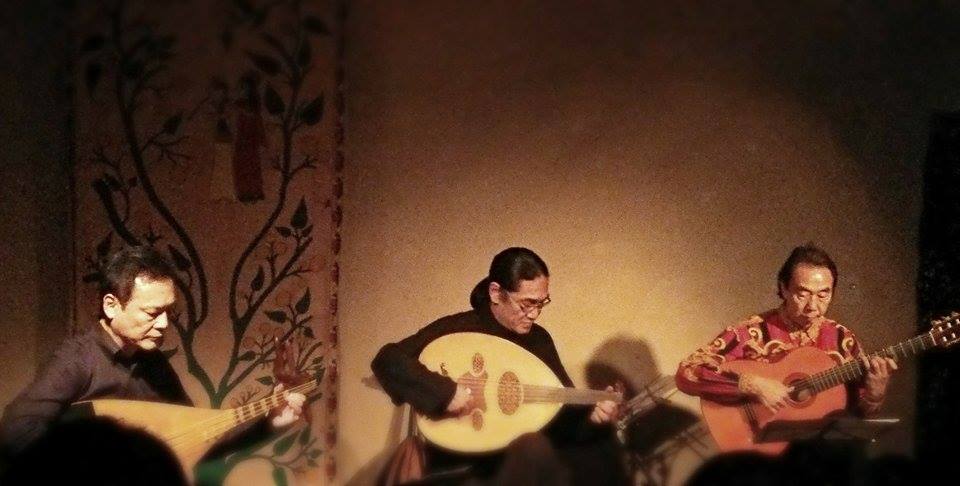

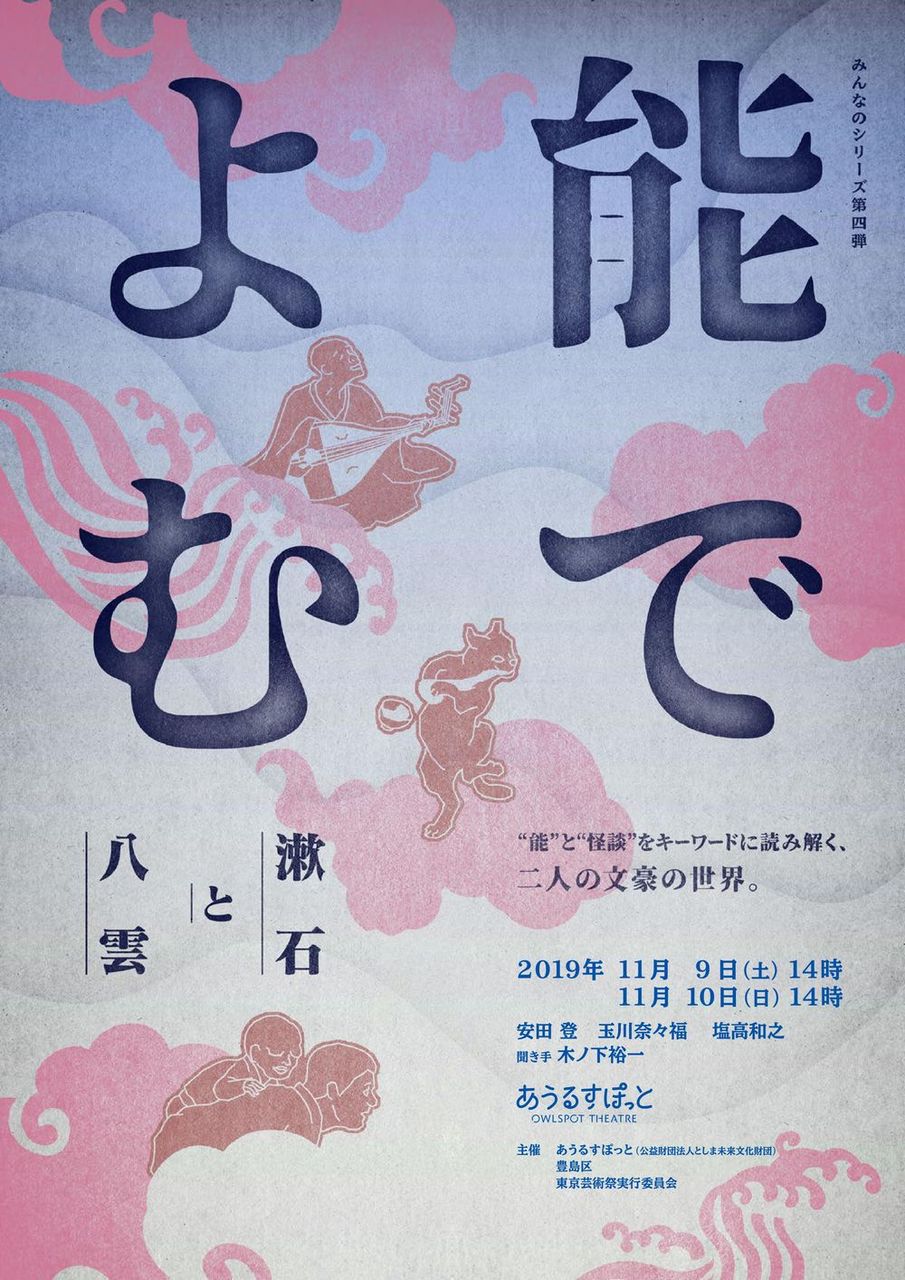

少し前には、池袋あうるすぽっとでの公演「能でよむ漱石と八雲」もとても良い感じで終えることが出来ました。能楽師の安田登先生を中心に、浪曲師の玉川奈々福さんと私が安田先生の語りに合わせて弾いたのですが、三味線と琵琶が絡み合って、正に「Theコラボレーション」が出来ました。やはりアドリブが効く方々は一緒にやっていて気持ち良いですね。安田先生も言っていましたが、一緒に舞台に立つには、楽器の音色やジャンルの特性など、色々と要素はあるけれど、やはり最終的には「人」であり、その人がどんな感性と視点を持っているかにかかっているんだなと改めて思いました。

少し前には、池袋あうるすぽっとでの公演「能でよむ漱石と八雲」もとても良い感じで終えることが出来ました。能楽師の安田登先生を中心に、浪曲師の玉川奈々福さんと私が安田先生の語りに合わせて弾いたのですが、三味線と琵琶が絡み合って、正に「Theコラボレーション」が出来ました。やはりアドリブが効く方々は一緒にやっていて気持ち良いですね。安田先生も言っていましたが、一緒に舞台に立つには、楽器の音色やジャンルの特性など、色々と要素はあるけれど、やはり最終的には「人」であり、その人がどんな感性と視点を持っているかにかかっているんだなと改めて思いました。

「Photo

山本未紗子(BrightEN)

永田錦心

永田錦心

琵琶樂人倶楽部発足当時 高野山常喜院演奏会にて 若い!!

琵琶樂人倶楽部発足当時 高野山常喜院演奏会にて 若い!!

1月8日 春を寿ぐ歌

ゲスト 内藤眞代(筝) 長谷川美鈴(笛)

2月2日 現代の琵琶樂

ゲスト藤田晄聖(尺八) 濱田協子(Vi)

3月11日 次代を担う奏者たち

ゲスト 須田隆久(薩摩)岡崎史紘(筑前)

4月8日 樂琵琶の秘曲を聴く

塩高和之(樂琵琶・レクチャー)

5月13日 筑前琵琶の世界

ゲスト 平野多美恵(レクチャー・筑前)

6月10日 薩摩琵琶で平家で平家を聴く

塩高和之(薩摩) 他ゲスト未定

7月8日 樂琵琶と平安文化

塩高和之(樂琵琶・レクチャー)

8月16日(日)SPレコードコンサート(8月のみ第3日曜日開催 18時00分開演)

9月9日 語り物の系譜13

塩高和之(樂琵琶)ゲスト 櫛部妙有(朗読)

10月14日 BIWA from Silk

Road

塩高和之(樂琵琶・レクチャー)ゲスト未定

11月11日 薩摩琵琶その歴史と変遷

塩高和之(薩摩琵琶・レクチャー)

12月9日 お楽しみ企画

Normal

0

0

2

false

false

false

EN-US

JA

X-NONE

<w:latentstyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true"

DefSemiHidden=”true” DefQFormat=”false” DefPriority=”99″

LatentStyleCount=”267″>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” QFormat=”true” Name=”Normal”/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” QFormat=”true” Name=”heading 1″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” QFormat=”true” Name=”Title”/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” QFormat=”true” Name=”Subtitle”/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” QFormat=”true” Name=”Strong”/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” QFormat=”true” Name=”Emphasis”/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Table Grid”/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” QFormat=”true” Name=”No Spacing”/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light Shading”/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light List”/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light Grid”/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Shading 1″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Shading 2″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium List 1″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium List 2″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 1″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 2″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 3″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Dark List”/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful Shading”/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful List”/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful Grid”/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light Shading Accent 1″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light List Accent 1″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light Grid Accent 1″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Shading 1 Accent 1″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Shading 2 Accent 1″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium List 1 Accent 1″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” QFormat=”true” Name=”List Paragraph”/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” QFormat=”true” Name=”Quote”/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” QFormat=”true” Name=”Intense Quote”/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium List 2 Accent 1″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 1 Accent 1″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 2 Accent 1″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 3 Accent 1″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Dark List Accent 1″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful Shading Accent 1″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful List Accent 1″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful Grid Accent 1″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light Shading Accent 2″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light List Accent 2″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light Grid Accent 2″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Shading 1 Accent 2″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Shading 2 Accent 2″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium List 1 Accent 2″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium List 2 Accent 2″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 1 Accent 2″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 2 Accent 2″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 3 Accent 2″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Dark List Accent 2″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful Shading Accent 2″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful List Accent 2″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful Grid Accent 2″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light Shading Accent 3″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light List Accent 3″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light Grid Accent 3″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Shading 1 Accent 3″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Shading 2 Accent 3″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium List 1 Accent 3″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium List 2 Accent 3″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 1 Accent 3″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 2 Accent 3″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 3 Accent 3″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Dark List Accent 3″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful Shading Accent 3″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful List Accent 3″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful Grid Accent 3″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light Shading Accent 4″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light List Accent 4″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light Grid Accent 4″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Shading 1 Accent 4″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Shading 2 Accent 4″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium List 1 Accent 4″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium List 2 Accent 4″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 1 Accent 4″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 2 Accent 4″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 3 Accent 4″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Dark List Accent 4″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful Shading Accent 4″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful List Accent 4″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful Grid Accent 4″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light Shading Accent 5″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light List Accent 5″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light Grid Accent 5″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Shading 1 Accent 5″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Shading 2 Accent 5″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium List 1 Accent 5″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium List 2 Accent 5″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 1 Accent 5″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 2 Accent 5″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 3 Accent 5″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Dark List Accent 5″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful Shading Accent 5″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful List Accent 5″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful Grid Accent 5″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light Shading Accent 6″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light List Accent 6″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light Grid Accent 6″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Shading 1 Accent 6″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Shading 2 Accent 6″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium List 1 Accent 6″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium List 2 Accent 6″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 1 Accent 6″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 2 Accent 6″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 3 Accent 6″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Dark List Accent 6″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful Shading Accent 6″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful List Accent 6″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful Grid Accent 6″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” QFormat=”true” Name=”Subtle Emphasis”/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” QFormat=”true” Name=”Intense Emphasis”/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” QFormat=”true” Name=”Subtle Reference”/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” QFormat=”true” Name=”Intense Reference”/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” QFormat=”true” Name=”Book Title”/>

/* Style Definitions */

table.MsoNormalTable

{mso-style-name:標準の表;

mso-tstyle-rowband-size:0;

mso-tstyle-colband-size:0;

mso-style-noshow:yes;

mso-style-priority:99;

mso-style-parent:””;

mso-padding-alt:0mm 5.4pt 0mm 5.4pt;

mso-para-margin:0mm;

mso-para-margin-bottom:.0001pt;

mso-pagination:widow-orphan;

font-size:10.0pt;

font-family:”Century”,”serif”;}