今年も終わりますね。毎年年末は暮れ行く年を眺めるように、家でゆっくりしています。幸いなことに私は満足のゆくオーディオシステムを持っているので、こんなのんびりとした天気の良い日は、朝からチューブアンプJUDO-J7に灯を入れてじっくりと暖めてから、大きめの音でジャズ三昧です。今朝はジム・ホールとジェシ・ヴァン・ルーラー、午後はマイルス、コルトレーン、ビル・エバンスから最後はパットマルティーノまでアルバムをフルで聞きました。夕方からは暮れ行く陽射しの中で琵琶を抱えて、あれこれと新作に想いをめぐらし、夜はゆっくりお酒を頂くという贅沢ぶり。たまにはこうでなくっちゃ。

今年も本当に良い仕事をさせてもらいました。心残りも無い訳ではないのですが、良い事も、今一つな事も皆ご縁。ご縁を沢山いただきました。

昨年は8thCDをリリースし、国立劇場では正倉院の復元琵琶も弾かせていただき、大いに盛り上がりましたが、今年はEテレの「100分de名著」に出させていただいたことが大きかったですね。共演の安田登先生のご縁で、玉川奈々福さんや演劇関係の方々など、あまり出会う事の無かったジャンルの方々と縁を頂き、仕事の幅も広がり、得るものが多々ありました。

安田登先生・玉川奈々福さんと 左:「あうるすぽっと」にて Photo 山本未紗子(BrightEN)

右:「ルームカットカラー」にて photo 新藤義久

毎年自分にとってのエポックメイキングなことがあるというのは、まだ自分に使命があるという事でしょう。琵琶を手にした時から、ずっと何かに導かれるように活動が展開していきましたが、この感覚はますます強くなってきていますね。また自分という存在に対する認識も年を重ねるごとに少しづつ変わってきています。以前は常に自分が思う、考えるという、自分を主体とした想いが強かったのですが、年のせいか近頃は、他との関わりの中の自分という事を感じられるようになりました。どんなご縁もその元や因となるのは自分の中にあるもので、良く見渡してみたら、自分が思考するものと同質のものを持った方々と繋がっていますし、また苦手な人も自分の中のネガティブな部分に対応していると感じます。

9月益田のグラントワ「よみがえる戦国の宴」イベントにて、尺八の田中黎山君と

この御時世の中で琵琶奏者として生きていられるというのは、まあ奇跡みたいなもの。琵琶の演奏が生業になるという事はありがたいとしか言いようのないのですが、それだけに自分が何をやるのかが問われているとも感じます。ただの珍しい楽器奏者として、肩書並べて「先生」やっていれば良いのか、それとも永田錦心や鶴田錦史の様に、次の時代へと琵琶樂をつなげるような活動をすべきなのか・・。答えは明らかですね。だったらそれに見合うクオリティーのものをやってこそ、音楽活動と言えるのではないでしょうか。それを実践していれば自分で納得も行きます。どれだけの成果が出ているかは判りませんが、自分がその志を持って活動しているんだという気持ちがずっと続いているという事がありがたいのです。

私はとにかく琵琶の音色をもっと届けたいのです。「歌」は音楽の中の一部であり、メインではありません。声が必要なら、声のプロと組むようにしています。片手間にやっていてはろくなものはできません。歌い手は歌い手として生きていなければ歌えないのです。どんな音楽を聴いても歌がメインの人が弾く楽器は伴奏でしかない。楽器を真に聞かせたいのなら、器楽奏者としての意識で生きていなくてはハイクオリティーなものは出来ません。勿論体もそうなって行かなければ良い音は出ません。少なくとも私が今まで見て聴いてきた歌手や演奏家は皆そうでした。私は琵琶奏者として生きている。上手い下手というよりも、琵琶の音色に命があるかどうかの問題。それはピアニストでもギタリストでも同じ事。琵琶の音色で最後まで語り、伝える事が出来て、はじめて琵琶奏者と言えるのです。声を使わなくては成り立たないようでは、琵琶奏者とは言えないと私は思っています。私の音楽家としての命は琵琶の音色の中にあり、また私は琵琶を弾くために今、この現世に居るのです。

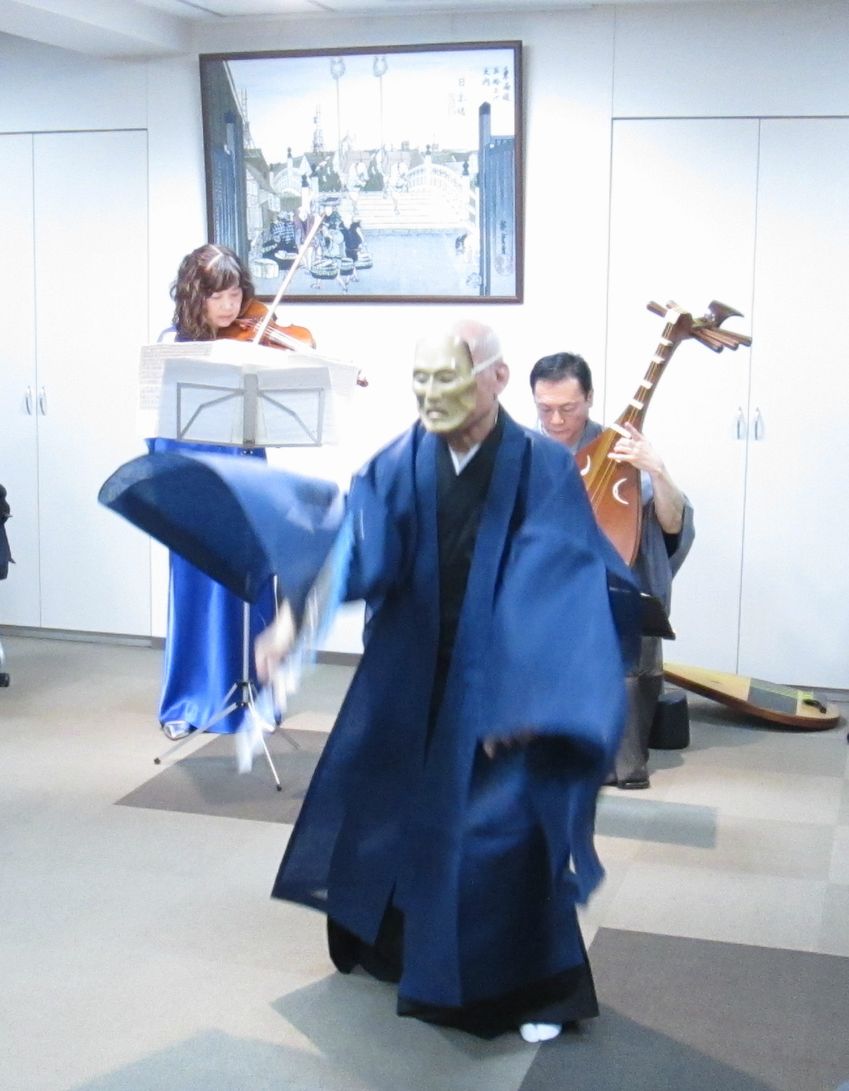

先日の日本橋富沢町楽琵会にて、Viの田澤明子さん、津村禮次郎先生と

私はもっともっと琵琶の音色と楽曲に特化して、その魅力を届けたいですね。この妙なる音色を歌の伴奏楽器にしておくのは、実にもったいないと思っています。もともと雅楽では歌の伴奏をしていません。素晴らしい独奏曲も色々とありました。しかし平家琵琶が出来上がった時に伴奏楽器になってしまったのです。以前にも書きましたが、声が「言の葉」「言霊」という霊性を持っていた時代には、樂の音にも大変な霊力ともいえる力がありました。琴や琵琶などの絃楽器には特にその力が強かった。しかし中世に入り平家物語が成立すると、声はストーリーを語るツールとなって、琵琶はそのストーリーテリングの伴奏に使われてしまった。同じ中世でも能に於いては、笛は霊性を持って謡や舞と共に存在していたのとは対照的です。

あれ以来琵琶の音は語りの影に隠されて、樂の音の霊性が奪われ・閉ざされてしまったと私は考えています。だからもう一度声と切り離し、琵琶本来の霊性を取り戻し、表舞台に出してあげたいのです。

Violonにて photo 新藤義久

年明けは、8日の琵琶樂人倶楽部から仕事始めです。笛の長谷川美鈴さん、筝の内藤眞代さんをゲストに演奏します。

来年の構想も色々とあります。創ってみたい曲もイメージが出来ていますし、今年作曲初演した「四季を寿ぐ歌」も来年には再演したいですね。まだまだやりたいことが沢山あるのです。あくまで自分のペースでしかないですが、淡々と確実に想うところをやって行きますので、是非また演奏会に足をお運びください。

今年もお世話になりました。

今年も早、クリスマス。正に光陰矢の如しですね。今日はこれから安田登先生の平家講座があるのです。クリスマスに平家物語をやるというのも、今年の仕事を象徴するような締めくくりですな。嬉しい限りです。今年も色々な場所で演奏する機会を頂きました。本当に感謝以外に言葉は出て来ないですね。

今日で年内の演奏はもう終わりなのですが、先週までは結構忙しく飛び回っていました。火曜日は人形町のギャラリーVisionsで、安田登先生とSPACの女優 榊原有美さんとで「耳なし芳一」を上演。有美さんのク・ナウカスタイルのドラマチックな語りと表現力にびっくりしました。凄かったです!!。響きの良い場所でもあったのですが、有美さんの語りに乗せられて、私も結構ガッツリと弾いたので、安田先生からは「ロックみたいだ」との評を頂きました。

そして木曜は日本橋富沢町楽琵会にて、津村禮次郎先生と毎年暮れの恒例の会をやってきました。

Vnの田澤明子さんと私で、9,11を題材とした「二つの月」を演奏し、そこに津村先生が舞をつけてくれました。この曲では、いつか津村先生と共演してみたいと思っていたので、今回は良い機会でした。来年は横浜能楽堂でも津村先生と共演の機会があります。ご期待ください。この日の津村先生はいつになく縦横無尽でした。やはり年末の日本橋富沢町楽琵会は格別ですな。勿論来年もお願いいたしました

金曜は愛知県の大府文化交流の杜にて、安田先生と、もう何度もご一緒している劇団Mizhenの女優 佐藤蕗子さんとで、崇徳院と西行の物語「白峰」、そして「経政」を上演。この二曲は久しぶりの再演でしたが、こちらもなかなかいい感じで出来ました。この組み合わせも随分とこなれてきました。実は今日の平家講座もこのトリオでの演奏となります。息が合うというのは気持ち良いですね。

次の土曜日には笛の大浦典子さんと本当に久しぶりに「まろばし」を演奏したのですが、これが実に素晴らしかったのです。

もう今更書くまでもなく「まろばし」は私の一番の代表曲であり、塩高=「まろばし」と言えるほどの最重要な作品なのですが、実はこの曲の初演は大浦さんでした。20年前に邦楽ジャーナル倶楽部「和音」で演奏して以来、実の多くの方と演奏してきましたが、大浦さんとは他にも合奏曲を沢山つくってあり、特に樂琵琶とのデュオ作品を随分と演奏してきたので、そちらを広めることもあって、「まろばし」を演奏する機会がずっとなかったのです。それが最近、能「経政」の中に琵琶の音をあらわす「鳥手(からすで)」という手が在る事を知り、その手を即興パートに取り入れてみたら、これが実に良い感じなのです。即興の部分に明確な意味合いが出てきたように感じました。20年という長い時間が、二人のアンサンブルを熟成してくれたとも言えますね。他には代えがたい「まろばし」が出現したのです。

ウズベキスタン タシュケントのイルホム劇場にて。ネイの演奏家と「まろばし」リハーサル中。

指揮はアルチョム・キム、オケはオムニバスアンサンブル

これは大きな収穫でしたね。これまで20年間、様々な音楽家と「まろばし」を演奏してきましたが、やればやる程、見えてくるものと、見えなくなってくるものがあるものです。久しぶりに初演を一緒にやった大浦さんと演奏し、改めて原点に光を当てることが出来ました。来年は、また「まろばし」のきっかけとなった静岡の鉄舟寺で、今年に続き大浦さんとの演奏も予定されておりますので、「まろばし」がまた面白くなってきました。

私の作曲する曲は、共演者がとにかく活き活きと輝くように、即興部分なども入れて書いてありますので、相手によって様々な形に変化します。つまり譜面上も、演奏も、どれだけ相手を輝かせるか、そこが私の腕の見せ所という訳です。これはマイルス・デイビスの影響ですね。だからこそ相方はとても大事でなのです。最近はフルートやヴァイオリンなど洋楽器のパートナーも出来つつあります。今回の田澤さんや、最近よくやっているフルートの神谷和泉さんなど、皆さんそれぞれに独自の雰囲気とスタイルと魅力を持った音楽家なので、これからが実に楽しみ。また新たなアンサンブルが生まれてくるのはワクワクしますね。

池袋 「あうるすぽっと」にて Photo 山本未紗子(BrightEN)

大浦さんと「まろばし」を演奏しながら、時を重ねるという事は、やはり大事なんだなと思いました。何事も近過ぎても、遠過ぎてもいけない。良い距離をずっと保ちつないで行くことの大切さは、年を追うごとに感じますが、一つの曲が自分と良い距離を保ちながら20年という時を重ね、また次の境地に辿り着

いたように感じました。

これまで60曲以上琵琶の作品を創っていますが、それぞれがこれから時を重ねて、時代の中に響いて行ったら嬉しいですね。

師走ですね。ぐっと寒くなってだんだん年末らしい感じになってきました。

何かと忘年会と称して呑み歩く機会が増えていますが、今年は演劇系の知り合いが多くなったこともあって、面白い話をよく聞きます。自分と違うジャンルの人と話していると楽しいですね。頭の中も広がって、発想も豊かになった気がします。

いわゆる邦楽系の人は、「芸」という事をよく言いますが、そこには技を練るという意識がとても強く、作品を創り上げるという感覚が薄いですね。私は、邦楽人のそういう所がとても残念なのです。舞踊の方などは創作舞台をよくやっていますが、工夫はしていると思うものの、どういう哲学や主張を持って、何を表現し、何故今それをやっているのか、全然見えてこないものが多いですね。練れた芸やお見事な技は判るのですが、工夫のその先が見えないと、頑張ってるな~とは思うものの、魅力を感じないのです。

大きな声も弾法もちろん大事なのですが、それらは皆「技」のレベルの話であり、作品の話ではない。またそれが旧価値観での技だという事を判っていない人が多いと思います。マイクの無い時代、大きな声で、且つ高い声が出ることは何よりも大事なスキルであり「技」でした。しかし今はマイクをどううまく使うかというのも大事な「技」であり、周りとアンサンブルが出来ない人は本番では使いものにならない。マイクや音響機材の知識は結構重要なスキルなのです。

ピアノでもギターでも、お筝でも三味線でもどんどんと改良され、それに合った技が開発されてきました。お座敷やサロンからホールやライブハウスまで演奏場所も変化している。そういう状況の変化の中で、自分のセンスと違うものを受け入れようとする姿勢がなくなってしまったら、衰退するのは当たり前ですね。私は琵琶奏者の中にもヘッドセットなんか付けて、クルーナー唱法で歌う方が出てくると良いと思っています。

常に時代のセンスと向き合って行く安田登先生と 人形町Visionsにて

これからAIの時代になって、労働という概念も変わり、貨幣すら無くなって来るだろう時代を迎え、人間の生活も哲学も大きく変わって行くでしょう。勿論人間としてのセンスも技もあと5年10年程で驚くべき変化をするはずです。ジェンダーフリーの時代に「着てはもらえぬセーターを、涙こらえて編んでます」なんていう歌をそのまま歌えますか?。男はこうでなくては、女はこうであれ、みたいな概念を引きずったまま芸術に携わることは不可能です。どんな時代でも時代と共にあるのが芸術。時代を先取りして新たなセンスを世の人々に見せて行くのがアーティスト。私はスプツニ子!さんの動画など面白いと思うのですがね・・・。琵琶人は見るかな????。

「技」は作品になって初めて「技」なのであって、いくら包丁を切れ味鋭く研ぐことが出来ても、それだけで終わっていたら芸術作品にはなりません。しかもそこにヴィジョンが無ければ、その研ぐ技術は手っ取り早い活用法として武器を生んでしまう。核融合のようなヴィジョン無き技術は何を生みましたか?。人を幸せにしましたか?。後先を考えない近視眼的な努力は悲劇を生むのです。音楽もただやみくもに、今迄通りにまじめにやっていれば良いなんていう底の浅い考えでいたら、先がある訳ないですね。邦楽は、永田錦心や鶴田錦史、宮城道夫、沢井忠夫のような、次の時代を先取りして、最先端を突っ走っていたアーティストが居たからこそ、ここまでもったのです。今我々邦楽人はその遺産を食いつぶしているだけなのだという事を判って欲しいですね。

芸術家は作品を創るのが仕事。観客は作品やそのアーティストの世界や、現代におけるセンスを観ているのです。お見事さを観ているのではありません。社会の変化と共に、皆の「良い」という感性もどんどん変わってきているのです。しかもそのスピードはものすごく早くなっている。時代と共に、社会と共にあってこその音楽であり、芸術です。社会と隔離された村の中で大声出していても、その声は世の中に届きません。

安田登先生と担当した、eテレの「100分de名著」もああいう形で平家物語を語って、見せてくれたからこそ、多くの方が観てくれたのです(番組視聴率が歴代トップだそうです)。時代を超えて残ってゆくという事は、決して昔のままの形を守ることではなく、本質を保ちながら時代と共に変わることなのです。それはどの分野にも言えることではないでしょうか。

さて今日はこれから日本橋富沢町楽琵会。津村禮次郎先生が拙作「二つの月~ヴァイオリンと琵琶の為の」で舞ってくれます。この曲は9.11を題材としていまして、二つの異なるものの出会い~反発~葛藤、そして最後にはお互いの違いを認め合って共生の道を歩む、という構成になっています。芸や技を軽々と越えて、一つの世界を表現する津村禮次郎先生の舞が見ものです。ヴァイオリンはCDでも共演している田澤明子先生。田澤先生の生演奏で、津村先生の舞を目の前で見ることが出来る、他にはあり得ない企画です。予約は要りませんので、是非是非お越しください。

これだけ素晴らしいものを内包している邦楽を、このままにしておきたくはないですね。

先日、西新井ギャラクシティープラネタリュウムで行われた「冥界から現世へ~イザナギの冥界下り」を観てきました。

第一部がドームに映す映像作品「HIRUKO]、第二部が安田登先生率いる「ノボルーザ」による演劇という構成で、なかなか興味を惹かれる内容でした。作品の感想は色々とあるのですが、今回はそれよりも、自分自身のこれまでの事が色々と甦って来ました。

実は、私は25年前にこのギャラクシティーが開館した時に、映写技師としてここで働いていたんです。ここは東京で初めてのIMAX常設劇場として開館した所でして、私はIMAXの研修を受けて、映写を担当していました。

ここは西新井という東京と埼玉の境にあったこともあって、とにかくお客さんが少なく、入場者0の事も多く、待機ばかりの所でしたので、このドーム内で琵琶の練習を日々やっていました。作曲も色々として、それが元となってプロ活動へと歩みを進めたのです。5年程みっちりと(?)ドームで練習させてもらって、琵琶一本で活動を始める決心をして映写技師の仕事を止めたのですが、ありがたいことに、すぐに仕事が色々と舞い込んで、1stアルバムの発表へと突っ走って行きました。ここには若き日の様々な記憶が詰まっているのです。

20年ぶりの来館でしたが、なんだかワクワクしましたね。安田先生から現在運営をしている会社の方にご紹介を頂き、特別にコンソールルームなどを見させていただいて、もう感無量でした。今は機材も最新のものが入り、IMAXも撤退してしまっているのですが、25年前の記憶の中に、しばし浸ってしまいました。

今回は映像作品も良かったのですが、ノボルーザの「いざなぎの冥界下り」がグッと来ました。メンバーに笙の演奏家が入っていたのですが、その効果が絶大で、笙の音に導かれて、自分自身の過去から現在へと想いが巡るような気分になりました。

ノボルーザの演目はイザナギ・イザナミの古事記の物語でしたが、イザナミは火の神を生むことで死んでしまいます。一説によれば、そのこと自体が火山の噴火によって国が創られた象徴でもあるとされ、「いさな」は「鯨」を意味し、「き」は「男」、「み」は「女」とも考えられています。つまり海から生まれたという事を名前が象徴しているそうです。何か人間の記憶の根源を探るような感じがしますね。

人類は文字を持ったことで文明が栄え、特に現代は加速度を増してAiやITの技術が人間を脅かすほどなっていますが、文明は発展したものの、何か大きなものを見失っていると考えている人も少ないないはずです。個人を考えても、何か専門的なことを勉強すると、確かに知識も技も感性も鋭くなりすが、かえって知識がある分、その視点以外の所が影となってしまい、光を増す代わりに、影もまた増して行くものです。

芸術はそんな人間の根源に改めて光を当てる事も一つの役割ではないかと私は感じていますが、いわゆる「芸」はある特定のまなざしを持つことに特化していて、見えない部分を作り出してしまうとも考えています。何かを表現することで、色々なものと繋がり、光と影を内包させて行くのが私の理想です。しかしながら「芸を練る」などと考えてしまうと、芸を見せる聞かせることに心が執着してしまい、本来の芸術の姿を忘れて、お見事さを披露し、自己顕示欲を満足させる方向へと、どんどんと傾いて行ってしまいます。

30代の終わりころ組んでいたバンド、フルート・琵琶・ターンテーブル・シンセ

私自身も琵琶を演奏することで、大きなものを得てきましたが、同時に失ったものもあるのかもしれません。専門家に成れば成る程に、初心の頃の気持ちや感動を忘れたり、どこかに奢る心も芽生え、音楽家としての純粋な根源の姿を見失ってしまいがちです。自分の視線の届かない所は見えないものです。今回は琵琶を手にしたあの頃に今一度立ち戻ることで、何か浄化されたような気持になりました。

先月の「あうるすぽっと」公演 安田先生、玉川奈々福さんと photo:山本未紗子(BrightEN)

先月の「あうるすぽっと」公演 安田先生、玉川奈々福さんと photo:山本未紗子(BrightEN)

実はこのプラネタリュウムでは、来年私も安田先生と舞台を予定しています。まずは2月18日。この時はいつもの「耳なし芳一」を上演予定なのですが、ゆくゆく折口信夫の「死者の書」をやろうという話になっています。私にとってはまるで凱旋公演のような感じで、実に楽しみなのです。

今回は、まるで自分のルーツをたどるような時間を頂きました。そしてあれからもう25年が経ったのかと思うと、あっという間としか言いようがないですね。これからまた25年、自分のペースで、多くのものと繋がり、光を当てるような音楽をやれたら嬉しいです。まだまだ旅は半ばに差し掛かったところなのです。