毎日凄い暑さですね。相変わらず引き籠り状態で、普段から買いためている本を片っ端から攻めているんですが、こういう時間は自分の土台の部分を豊かにしてくれるので、人生にこういう引き籠りの時期も必要かもしれません。自分の中の想いでしかなかったものに、言葉を与えられたようで、しっかりとした輪郭を持って見えて来ますし、またその先へと思考も深くなります。

最近のお気に入り

あとはとにかく作曲ですね。私は常に何か曲を考えていて、思いついたらすぐ譜面に書き留めています。実はこれまで一度舞台にかけたけど結局やらなくなった曲は山のようにあり、CDにしたものでも今はやらないものもあります。中には別の曲に作り替えたらいい感じになって、よくやるようになった曲もあります。一応出来上がると笛の大浦さんや尺八の晄聖君なんかに見せて、音出ししてもらいながら推敲を繰り返して、日々作曲をしているのです。こんな訳で我が家には創りかけの曲や、没になって部分だけを保存してるような譜面が山のようにあります。これはもうギターを弾いていた時代からずっとそうなので、私にとって音楽活動とは、舞台を飛び回る事よりも常に創り続ける事ですね。

能楽師の津村禮次郎先生と ルーテルむさしの教会にて

まあ実験や挑戦も含め色々な仕事をやって来ましたが、最近は演奏活動も一段落ついて、自分がやりたいと思う創作と活動に集中して行けるようになりつつあります。舞台も勿論大好きなのですが、大体私はエンターティナーの真逆を行く性格と姿なので、イベントの賑やかしなどもとてもやれません。まあやっと自分らしい形が見えて来て、枝葉に寄り道する事も少なくなり、自分らしくなってきたという事です。

そしてやはり曲を創るには膨大な時間が必要という事を改めて思いますね。心に大きな余裕がないと語るべき世界が明確に見えて来ないのです。中にはツアーの休憩時間に書き上げてしまった「Voices 」(10thアルバム AYU NO KAZEに収録)みたいな曲もありますが、創るには時間が必要なのです。効率を求めて動く現代の世の中にあっては、無駄のように思われるかもしれませんが、創造とはハンナ・アーレントも言うように人間の一番人間らしい行為です。現代社会は目の前で消費される労働に終始して、創造という事を忘れている。現代社会がどんどんと風土から離れ、社会に歪みを増して行くのは、効率や合理性を重視して人がものを創り出すリズムをないがしろにして世の中が動いているからだと、私は思いますね。

人間の営みには無駄は無いのです。昼間からビール飲んでひっくり返っているような時間もあってこそ、何かが生まれ、世界が動き出すのです。という訳でビール飲むのも仕事の内という事で納得している次第であります。今3曲程同時進行で進めていますが、どうなる事やら。

お陰様で琵琶樂人倶楽部の方は毎月順調にやっています。もう18年も毎月琵琶に関する様々な企画を立ててやっていますが、毎回違うので飽きが来ません。毎月違うゲストと共にリハーサルをしたり、企画の為の編曲をしたりして、とても充実しています。今週7月9日(水)第209回は、Msの保多由子先生と笛の玉置ひかりさんに来ていただいて、新たな琵琶唄を聴いて頂きます。是非お越しください。

玉置ひかりさん、保多由子先生と

演目は、「朝の雨」(平家物語 千手より) 「経正竹生島詣」(平家物語 竹生島詣より) 四季を寿ぐ歌「春」・「夏」他

割と伝統的なスタイルから、前衛的な曲、雅楽的なアレンジの曲等々演奏いたします。

今回は琵琶と歌の組み合わせでも色んなバリエーションが創り出せる、という所を是非聴いて頂きたいです。琵琶樂はとにかく型にはまり過ぎ。私は琵琶を手にした最初からずっとそう思っています。私が弾き語りをほとんどやらないのは、琵琶唄の造りがどれも同じで、その歌い方も張り上げるばかりで、表現に乏しいと思えてならないからです。他のジャンルの歌は実に多種多様な表現があり、曲があり、一つのジャンルでも静かなバラードあり、アップテンポのノリの良いものあり、精神の奥深さを感じさせるものありと多様な魅力に溢れているというのに、琵琶唄は実に幅が狭い。明治大正の父権的パワー主義で貫かれているような曲も未だに多くあり、残念でなりません。だから私はこの世界にもまれな妙なる琵琶の音をもっと聴いてもらおうと思って、自分で創るのです。軍国時代を琵琶の伝統にはしたくないのです。日本の育んだ長く深い歴史と感性をもって、新たな琵琶樂を創って行きたいのです。

芸術家、といより人間は常に創り出すのがその精神の根本。どんな感性を土台に持って、魅力ある音楽を創って行くのかという所を問われるのです。外国かぶれの物真似や、旧来の型をなぞっただけの生半可なものは、いただけません。

歌に関しては、弾き語りではなく、歌い手と琵琶演奏を切り離して、これからも色々とチャレンジして行きたいと思っています。先日聴いた深草アキさんの演奏も大いに参考にしたいと思っています。

今はもう少し自分の感性の土台を見つめ、考えを明

確にしたいと思っています。色々と本を読むのも、他のジャンルの方と語りあうのも、とても貴重な事ですし、最近は少しづつ色んなライブや公演にも足を運んでいます。中にはただ遊んでいるとしか思えないようなものもあり、がっかりする事もありますが、やはり目の前で観て感じるのは良い刺激ですね。

https://biwa-shiotaka.com/創るということ2025/

以前の記事にも載せたパット・メセニーのインタビューで、尊敬するウエス・モンゴメリーに対し「彼は彼を見つけ、彼のサウンドを見つけ、彼らしくある方法を見つけたのです。それは私にとって大きな教訓でした」という言葉は本当に響いてきます。私も自分の音色・音楽・スタイルを実践して行きたいのです。

さて、今日もゆっくり本を読み、譜面に向かいますよ。

今は正に動乱の世の中ですね。やはり人類は永遠に平和という手の届かない幻想を追いかけているのでしょうか。

私はウクライナにもロシアにも知り合いは居るし、イスラエルの若者に琵琶を教えた事もあります。彼は現在30代になったばかり。琵琶を持って帰国しましたが、今どうしているんでしょうね。私如きが何を思っても世は変わりませんが、世界の情報が入ってくるようになった今、「関係無いね」という体で過ごすのは難しいですね。

高野山常喜院演奏会にて 2006年

高野山常喜院演奏会にて 2006年

私が音楽活動を始めた80年代は日本の経済が強く、バイトしながら音楽家を目指す連中が何とかやって行けるような時代の弾力というものがありました。ネットもないので余計な情報も入って来ず、自分の見えている所だけを見ているだけでも何も問題無く自分の夢を追いかける事が出来た時代でした。琵琶に転向してからも数々の機会を沢山頂きこれ迄やって来ましたが、それは単に時代が良かったという事なんでしょうね。

これからを音楽家として生きて行こうとする若者は、また違う時代を生きなくてはならないのですが、どんな時代であれ、今自分が置かれている社会の中で生きて行くのが芸術家の定めとしか言いようがありません。だからまた新たな音楽が生まれてくるのです。是非志を持って頑張って欲しいものです。

しかし残念な事に邦楽人の意識は変わりませんね。邦楽はプロでやっている人がほとんど居ないせいか、経済的心配も切実感も無く、自分の満足優先で、世の中に身を置いて活動をしている人が本当に少ないのです。ここが邦楽の一番脆弱な点でしょう。時代と共にやり方もノウハウも、センスも変わって行くのが人間ですから、そこから逃げていてはどんな仕事でも淘汰されて行くだけです。何を受け継ぎ、何を変えて行くべきなのか。音楽家にとって一番の問題点も、邦楽人にとってはあまり関係ないのかもしれません。

私自身は琵琶の先輩達から活動のやり方や、プロの琵琶弾きとしてのノウハウは一切教えてもらった事がありませんでした。だから自分で考え、自分の音楽を創って行ったのです。私の音楽が評価されるかどうかは別として、自分で切り開くしかなかったのです。私の知識が役立つのなら生徒達には色々教えてあげたいですが、それも結局は自分の中に落とし込んで、自分で考え、自分のやり方を見出して行かない限り、自分の歩む道は見えて来ません。

以前は大枚のお金をはたいてクラシック演奏会で使われるような一流のホールを借りて、中身はお稽古の発表会のようなものを繰り返している人が結構いました(今も相変わらず)。正直腹立たしかったですね。立派なホールでリサイタルをやっている自分をアピールしているばかりで、音楽家としての気概も主張も全く感じられなかったです。現代曲も未だにノヴェンバーステップスやエクリプスばかりで、それらをやっている自分を凄いとばかりにアピールし、あとはお稽古した流派の曲というパターンが未だに変わりません。10代20代のこれから活動をして行こうという若者なら、今後への期待を含め大いに応援しますが、40代50代の自分の音楽を存分に表現できる(すべき)中堅やベテランが、お稽古事に終始して過去をなぞっているようでは情けない。私は琵琶に転向したのが遅かったですが、それでもT流の初めての稽古で、「ノヴェンバーステップスが霞むような曲を僕が書きます」なんて宣言したもんですがね。まあごまめの歯ぎしりという事でしょうか。

鶴田錦史ノヴェンバーステップス初演時

鶴田錦史ノヴェンバーステップス初演時

私が聴いて来た音楽家は皆、自分でスタイルを築き上げ、自ら行くべき道を切り開き、進んで行きました。琵琶なら永田錦心・鶴田錦史・水藤錦穰、皆そうです。勿論マイルスもコルトレーンも、ジミヘンもツェッペリンもクリムゾンも、ドビュッシーもラベルも同様、皆先人を尊敬し勉強も沢山したでしょうが、誰も過去の真似はしなかったし、過去に寄りかかったりもしなかった。全責任を自分で負い、自分の音楽とスタイルを創り上げて行った。弾かれたレールの上に乗っかって優等生面しているようでは、自分の進む道は見えて来るでしょうか。

ノヴェンバーステップスやエクリプスが誕生した頃の、あの熱狂は琵琶樂の次世代を強烈にそして鮮烈に示してくれました。受け継ぐべきはあの精神と志と熱狂です。それをなぞり、寄りかかり権威にしたてあげる事ではない。むしろノヴェンバーステップスは、「これを乗り越えろ」というのが次世代へのメッセージだったのではないでしょうか。そして世の移り変わりと共に琵琶樂も変わって行くべきだという勇気を鶴田錦史は示してくれたのではないでしょうか。私にはそう聴こえます。

宮城道雄&ルネ・シュメー

画家や作家が作品を創るように、音楽家も創り出してこそ音楽家。お上手を披露しているのはただの技芸であり、音楽ではないと私は思っています。自分の創ったものが例え評価されなくとも、そういう活動こそが音楽活動だと私は信じています。やり方は様々あるでしょう。作曲家と組んで、次世代の琵琶樂を奏でるのも良いと思いますし、そのスタイルもオリジナルであるのが当たり前だと思います。過去に出来上がって権威とあがめたてられものに寄りかからないで、それらをぶっ壊す位の勢いが欲しいものです。永田錦心や鶴田錦史は、当時最先端で且つ最強の反逆児ではなかったですか。永田、鶴田のような気概や精神を持った反逆児をこそ今時代は求めているのではないかと思います。まあ政治家も同じかもしれませんね。

これからを担う若者には、あの鶴田や永田の熱狂と志を持って、これからの時代を生き抜いていって欲しいですね。やはり「媚びない、群れない、寄りかからない」これを忘れてはいけませんね。

私は有り難い事に良い仲間に恵まれていて、いつも書いているお茶の会(時々酒の会)なんかも時々やって仲間と顔を突き合わせて話し込みます。皆さん本当に話題が豊富で楽しい方ばかりで、ついつい長引いてしまいますね。先日もASax奏者のSoon・Kimさんと「自分の原点は何だろう」なんて話で盛り上がりました。

Soon・Kimさんと 琵琶樂人倶楽部にて photo 新藤義久

キムさんは20代の頃からNYに渡り、あのOrnette Colmanに内弟子のような形でついて研鑽を積み、その後は主にヨーロッパで活躍していた方なので、私には無い経験が豊富で、とにかく話をしているだけでも面白いんです。キムさんと私の共通項はジャズ。今回もジャズ話で楽しい時間でした。

私が今やっている音楽の土台は父からの影響です。シルクロードも古典文学も父の影響で、琵琶に転向してから何の違和感もなくすんなりと入って行けたのは父親譲りだと思っています。また父がギターを弾く人だったので、私も小学生の時からずっと弾いてます。父が最初にギターを買ってきてくれた日の事は今でも覚えていますね。その後、中学でブラスバンド部に入り、コルネットを吹いたことでジャズ界隈に沼って行きました。

シルクロード・古典文学・ギター・ジャズこれらは琵琶を手にすることによって、私の音楽として新たな形となって表れて来たのです。特に年明けにリリースした10thアルバム「AYU NO KAZE」はそんな私の音楽を充分に表現出来たと自画自賛しています。

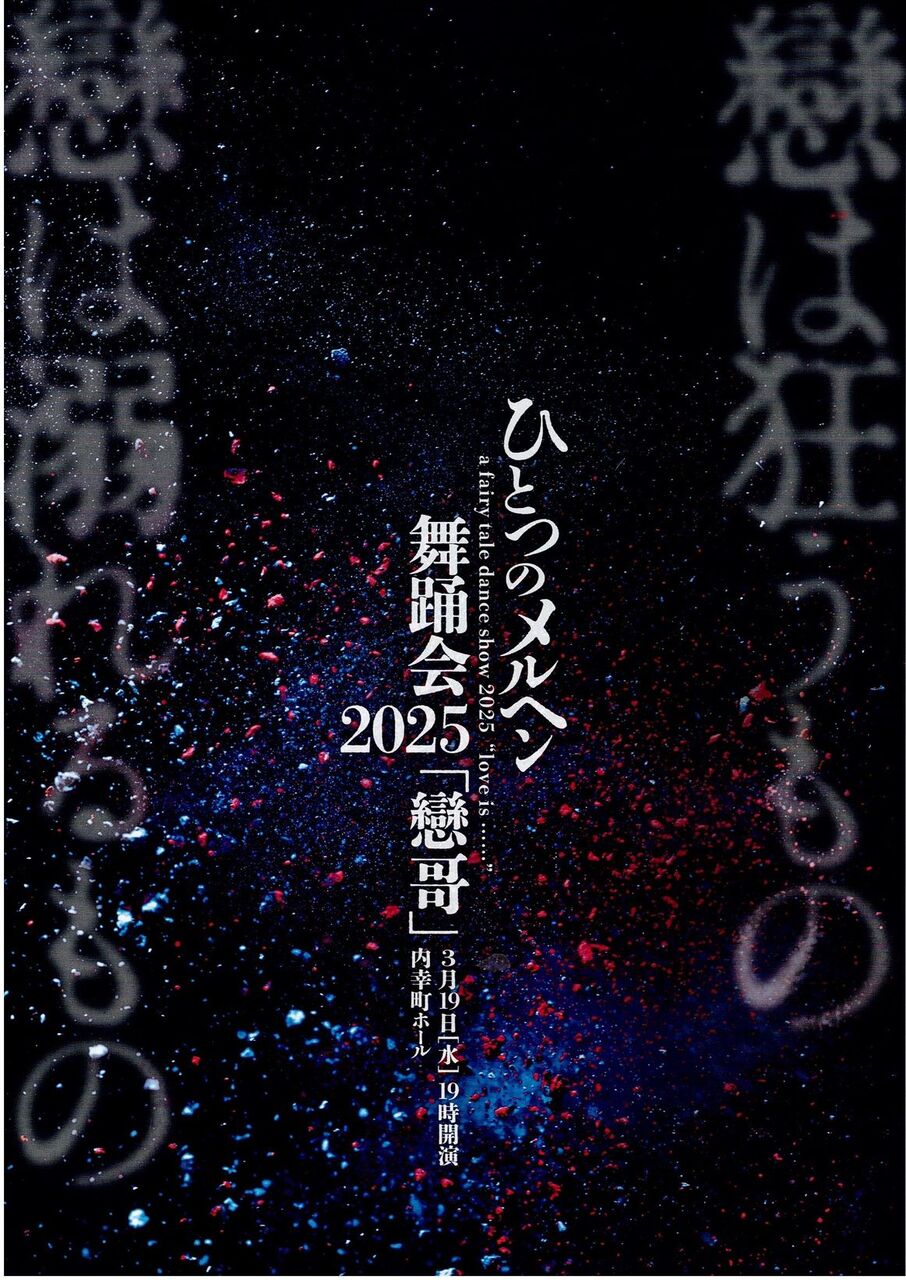

キムさんと会った日は、 六本木のストライプハウスでTpの金子雄生さん、ナオミミリアンさんらのパフォーマンスがあり、それををキムさんと観に行ったのですが、彼らも原点にジャズがあるので、何とも繋がりを感じる事が出来て面白かったです。金子さん、ナオミさんとは、今年の3月、内幸町ホールで行われた舞踊公演で御一緒させてもらって以来のお付き合いで、特にダンサーのナオミさんは、今大変に活躍している若手なので、是非一緒にライブをやってみたいと話をしているところです。来年は是非琵琶樂人倶楽部でも、ダンスを入れてやろうかと思っているのですが、あの狭さで何がやれるか、ちょっと思案中です。

六本木のストライプハウスでTpの金子雄生さん、ナオミミリアンさんらのパフォーマンスがあり、それををキムさんと観に行ったのですが、彼らも原点にジャズがあるので、何とも繋がりを感じる事が出来て面白かったです。金子さん、ナオミさんとは、今年の3月、内幸町ホールで行われた舞踊公演で御一緒させてもらって以来のお付き合いで、特にダンサーのナオミさんは、今大変に活躍している若手なので、是非一緒にライブをやってみたいと話をしているところです。来年は是非琵琶樂人倶楽部でも、ダンスを入れてやろうかと思っているのですが、あの狭さで何がやれるか、ちょっと思案中です。

私は、自分の育った風土大地とは違う音楽の視点を一時期持った事で、より自分が生まれ育った風土を認識させる貴重な体験をしたと感じています。かのゲーテも「ひとつの外国語を知らざる者は、母国語を知らず」と言っていますが、私は深く共感納得出来ますね。今邦楽・琵琶樂全体が衰退に向かっていますが、それは正に別の視点や経験からの眼差しがほとんど無い所がその要因ではないでしょか。これは日本全体にも言えるかもしれないですね。

ただ海外のものを勉強するのは良い事ですが、憧れるばかりで、欧米文化の一員になる事で満足していて、ジャズやクラシックかぶれになり自分の足元を見失っていては何も創り出せません。まだまだ日本には欧米文化が世界だと思い込んでいる人が多いですが、残念でなりませんね。また伝統邦楽の中にも欧米コンプレックスがまだまだ強く残っています。情けないですね。

世の中にはセミナーや動画で良い話をしてくれる先生方も多いのですが、聴いている方が良く解らないカタカナ語満載で得意になって知識を羅列するばかりな方も多いですね。まともに美しい母国語をしゃべることが出来ないのによく自分から発信出来るなといつも感じます。それは単にコンプレックスなのか、誇りの欠如なのか、はたまた知性の低さなのか・・。音楽だろうが何だろうが、母国語で次世代へのヴィジョンを語れないようでは、その知識が邪魔をして自分が立っているこの大地が見えないのと同じではないでしょうか。

何処まで行っても母国語は大地であり、誰にとっても原点です。是非美しい母国語を話して欲しいものです。音楽も同じで、洋楽が溢れているこの現代社会の中で、様々な知識や技術を使いながらも、創る音楽は次世代の日本音楽でありたいのです。私の創る音楽は、ジャズでもクラシックでも何でもなく、次の琵琶樂でありたいのです。

琵琶樂人倶楽部にて photo 新藤義久

キムさんとの話では、もう一つ関連する話題として「最近音色が無くなった」という話が印象に残りました。60年代位迄のジャズマンは皆その人の音色を持っていました。それぞれの声のように音色が皆違っていました。現代は技術も理論も進み、どんどん上手になっているのに、そこに個人の音色が感じられません。コルトレーンにはコルトレーンの音色がありましたし、マイルスも、オーネットも皆独自の音色がありました。鶴田錦史もそうでしたね。でも今、上手で器用な人は増えたのに、そういう個性あふれる音色を感じる演奏家は本当に見当たりません。誰が弾いているのか区別がつかないのです。これも時代のセンスだと言ってしまう事は簡単ですが、何か音楽の根本とする部分がズレてしまっているように思えてならないのです。これはつまり大地を忘れているという事ではないでしょうか。上述のカタカナ知識を羅列している先生方と同じ状態だと思います。

今、現代人は大地を忘れてしまったかのような暮らしをしています。これが文明だとすると、この生活は果たして本当に進化なのか。疑問ですね。人間は大地・風土と深く交わる事で「交差の構造」を築いて生きて来たのに、今は物が人間と大地の関りという関係を飛び越えて勝手に流通し、故郷の大地でさえ観光資源になってしまい、資本主義や貨幣経済が発達するにしたがって、その「交差の構造」が消えしまいました。本来土地との一番強いつながりを持っていた食料さえも、貨幣を対価としてやり取りをする商品になり、社会の急激な変化が人間同士の在り方そのものを、大きく変化させてしまいました。

2010年大分能楽堂 寶山左衛門追悼演奏会にて 福原道子氏、福原百桂氏と

音楽も作曲演奏する人間自体が大地との「交差の構造」を失い、生活は文明という名の虚実の中に取り込まれ、そのまま音色を失ってきたのでしょう。大地と縁を結ばないこの文明に踊らされていたら、自ら時代に餌になるようなものです。こんな時代にもう一度、大地の音色を感じさせるのが音楽の役割なのかなと私は思っています。現代は世界中の情報が行き交い、人間もどこへでも行ける時代ですから、音色も様々なものが溢れて重なって来るでしょう。しかし自分の立っている大地の音色を忘れ、文明の名の元、ビックデータの一部情報に成り下がってしまったら、そこに自分の音色は出てくるでしょうか。自分はただ一人しかいないのです。今こそ人間が生まれ育つ大地が、人間にとって一番大事なものとして見直される時代になって来たのではないかと思います。

自分の大地を今一度見直して、取り戻し、自分の音色を奏でたいですね。

直前のお知らせとなってしまいましたが、11日(水)の第208回琵琶樂人倶楽部は、毎年恒例になっている平家琵琶を聴く回です。今年も津田惠月さんをお招きして演奏してもらいます。また今年は海外在住の筑前琵琶奏者 平野多美恵さんがちょうど帰国しているとのことですので、筑前でも平家を演奏してもらい、聴き比べも楽しんで頂きます。今年のテーマは「平家物語の女性達」。それぞれ「重衡被斬」、「舞扇鶴岡(静御前)」を演奏してもらいます。私は昨年東洋大学文学部の特別講座で使ったレジュメを使いながら、平家物語の女性達について解説して行きます。

津田惠月(平曲)

平家琵琶は、日本音楽の第一号と言われています。歌詞も曲も形式も全てがオリジナルで、それまであった大陸から輸入された雅楽とは違い、独自の形を持って誕生した音楽です。平家物語誕生については色んな研究があるのですが、平安時代が終わり中世に入って、後に能や茶道、華道等日本の独自の文化が出来上がって行く、その先駆けとなったのが平家琵琶です。そしてとても重要な点が、平家物語は最初から弾き歌いして聴かせるものとして誕生したという事です。文学と音楽が同時に備わっているというのは、それまでの雅楽にはありませんでした。一般的に平家物語を本で読むようになったのは近世江戸時代からです。

この平家琵琶の在り方は実に興味深いものがあります。平安時代までは器楽中心なのに対し、鎌倉時代に入ったとたんに音楽と文学が接近して声を伴い出しました。これは具体的な内容を語りたいという想いが強かったという事でしょう。平安時代までは音楽が儀式であり、余興という域を超えていなかったかもしれません。もっと言えば平安時代までは、音楽というものがそんなに人生に密接に関わっていなかったのかもしれません。それが源平合戦という国中で起きた大きな出来事が、人々の心を揺さぶり、語りたい具体的な内容を浮かび上がらせたのだと思います。そして平家琵琶以降日本音楽は必ずと言ってよい程声を伴うようになります。

そんな中、江戸時代には筝曲などで「みだれ」等の器楽の名曲も出来上がって来ます。これも日本音楽にとって画期的な出来事だと私は考えています。これは音楽が洗練を経て発展していった証拠ではないでしょうか。具体から抽象への変化は感性の深化とも言えますので、筝曲で器楽が生まれてきたという事は、江戸時代に筝曲が大いに発展し日本の社会の中に大きな存在感を示していたという事だと私は考えています。

器楽としての琵琶樂を標榜している私にとっては、平安時代の終焉時に平家琵琶が誕生してから、中世を経て近世邦楽の誕生へと続く日本音楽の流れは、大変興味深いものがあります。

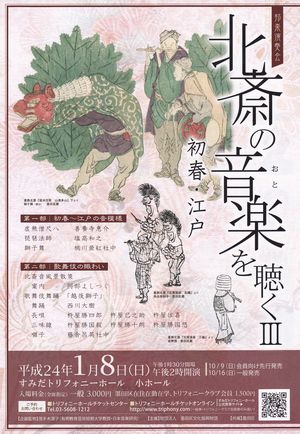

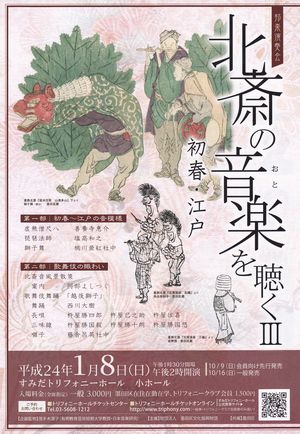

私も随分前ですが平曲を演奏しました。以前非常勤講師をやっていた頃、学部長の茂手木潔子先生からのお話で、北斎漫画の世界を舞台で再現するという企画があり、琵琶法師役として祇園精舎を弾き語りしました。大変貴重な機会を頂き、大いに勉強になりましたが、やってみてやはり弾き語りは自分の仕事ではないとつくづく思いました。琵琶の音色を届けるのが私のやりたい仕事であり、与えられたものだと思います。日本音楽は楽器を奏でるというよりも、歌を歌う事が主で、琵琶に於いても楽器としての演奏ではなく、琵琶歌の上手い人が名人と呼ばれてきました。これは近現代の薩摩琵琶・筑前琵琶でも同様です。私の目指している琵琶樂はこういう琵琶樂の伝統よりも近代に生まれた筝曲の発展の方に近いですね。余談ですが、以前このブログでも紹介した作家の福田玲子さんが、平家物語誕生秘話を小説として、書いているそうで、実に楽しみです。

現代に平曲を聴くというのは、色んな意味があると思います。その想いは皆さん其々で良いと思います。何ごとも同じですが、過去に対するしっかりとした知識と認識を持つ事は、そのまま次世代への眼差しとなって行くと思います。現代日本人は、もうろくに歴史も文化も知らないという人ばかりになってしまいましたが、それこそが日本の国力の衰退を象徴しているのではないでしょうか。過去を知り、学び、更に次世代への眼差しを持って創造して行く姿勢が、今琵琶樂・邦楽だけでなく日本全体に改めて必要な時期に来ていると思いますが如何でしょうか。

会場は阿佐ヶ谷の名曲ビオロン喫茶をお借りして毎月やってます。25席でいっぱいの所ですので、お越しいただける方がおりましたら下記にご一報くださいませ。

琵琶樂人倶楽部 biwasou@ymail.ne.jp

6月11日(水)第208回琵琶樂人倶楽部「平家琵琶を聴こう」

場所:阿佐ヶ谷ヴィオロン

開演:19時00分

料金:1000円(コーヒー付き)

出演:塩高和之(レクチャー) ゲスト 津田惠月(平家琵琶) 平野多美恵(筑前琵琶)

演目:重衡被斬(平曲) 舞扇鶴岡(筑前) 平家物語の女性達(レクチャー)

私は日々色んな所に出掛けているので、芸術家以外にも様々な方々に会います。何故か魅力的で面白い方ばかりに会うのですが、たまに無理をしているなと感じる人にも会います。私のような洛外の者は世の中を外側から見る事も多いので世の主流の意見とは違うと思いますが、どうも現代人は個性というものに囚われ、また同時に誤解もしているように思う事が多々あるように思えて仕方がないのです。

戯曲「良寛」能楽師の津村禮次郎先生と座・高円寺にて

戯曲「良寛」能楽師の津村禮次郎先生と座・高円寺にて8月に新潟の佐渡相川春日神社能舞台で再演します。

人間は誰一人として同じではありません。姿かたちも声も人生も皆それぞれです。だから本来はただ自分で在りさえすれば、自ずと個性が満ちていて保たれているのですが、現代社会に於いては、自分で自分を演出するのが個性と思っている人が多いのではないでしょうか。身に着けるものや出入りする場所等で「自分はこういう人間」という暗示をかけ,キャラを作って、またそれをアピールする。そしてそれが自分の個性であり、人生だと思い込んでいる。

服や身に着けるもので「自分らしく」あろうと、色んなものを選択するのは各人の好みですから結構な事だと思います。しかしその選んでいる服はメディアが宣伝しているものの中から選ばされ、ライフスタイルも皆、提供されたものの中で自分が選んでいる。つまり誘導されているにも拘らず自ら築いたと思い込まされて生きているのが現状ではないでしょうか。ワイルド系癒し系等々色んなタイプに自分をカテゴライズして、それに合う服を選ばされ、体系も髪型もそういうステレオタイプの何かに自然と近づくように誘導されている。ファッション雑誌ではタレントの誰々風のファッションや髪形が紹介され、美容室にタレントの写真を持ち込んでカットしてもらうなんてのが普通になっている。私にはそれが違和感なのです。

パフォーマーの坂本美蘭さん、ダンサーの牧瀬茜さんと

パフォーマーの坂本美蘭さん、ダンサーの牧瀬茜さんと

尺八:藤田晄聖 Asax :SOON Kim

立派な人間、格好良い人間、まともな人間という定形は幻想でしかないのです。時代が変われば、そんな定型もどんどん変わります。もう少し型にはまらず自由で良いと思うのですが。如何でしょう。

現代社会は経済や産業が基本になって、資本主義を是として、右肩上がりで成長して行くのが善であり正義でありという「ビジネス」が生活全般、根底に蔓延り、皆が年収や肩書を追いかけます。右肩上がりで成長するには、どこかから搾取しない限りは成長は無いし、石油も電力も求めれば求める程に自然を破壊して行く。しかし個人はそういう負の現実に疑問を抱かず目を向けようともしない。自分を取り巻く小さな世界だけを見て勝ち組だの成功者だのと自分と他人を比べ、その勝ち組に羨望の眼差しを向け、気づかない内に俗世間の物差しで自分の人生を測っている。挙句の果てに自分が何者であるか判らなくなって「自分探し」などと言って、またビジネスの餌になって行く。何だか残念な感じがしませんか。

現代人の目には、この豊饒な大地は見えているでしょうか。そこに人間の姿はあるでしょうか。そこに溌溂とした生命や個性はあるのでしょうか。

私にも色んな好みがあります。こだわりもあります。でも常に他と比較して生きていたら、人生は苦しみが増すばかりだと思っていますので、人は人、自分は自分と常に思っています。なるべく争いもしません。私にはスポーツは戦争と同じようにしか見えないので一切見ません。人間が感情むき出して争っている姿はどう見ても戦争のように思えてならないのです。ゲームも一切見たくないですね。トランプなんかもほとんどやったことがありません。まだアクション映画の方が如何にも作り物っぽいので見ていられます。

私は元々音楽活動を始めるにあたって何も持っていなかったので、捨てるものもありませんし、人と争う種が私にはありません。だから自己顕示欲がギラギラしている方とは組めませんね。音楽は分かち合うものであって争うものではないので、自分のやりたい事を自分のペースでゆっくりやっているだけです。

音楽家も本当に自分の想う音楽をやって欲しいです。ジミヘンを真似れば真似る程、何だか哀れに思うのは私だけではないはずです。勉強や稽古の為に真似るのは大いに結構。しかし上手に表面を物真似出来た所で本当に心の底から楽しんでいるのでしょうか。素晴らしい音楽を創り出した先人達は皆自分のスタイルを見出し、自分独自の音色を創り、自分のやり方を見出したのです。我々も自分の音色を創り上げ、自分だけのやり方を見つけませんか。それこそが先人へのリスペクトだと私は思います。

物事の根源に向かい本質を求め創り出して行くのがアーティストの姿だとしたら、現代という時代も判った上で、世間の常識や習慣ルールという幻想を乗り越えて、そのもっと奥にある生命や実体に向かって行って良いのではないでしょうか。人間が生きる事と創造する事はイコールです。過去なぞり、出来合いの小さな世界に憧れ、寄りかかり固執しているようでは何も創り出せないと私は思います。皆さんは如何ですか。

左 平野多美恵、久保順、右:灰野啓二 田中黎山 各氏と

個性は、何もしなくても元から備わっているもので、自分の存在そのものです。表面をお着替えすれば気分は変わるでしょうが、個性が変わるという事はありえません。自分の生き方をして初めてその個性が魅力として滲み出て来る。私はそんな風に思います。

もっと自分に向き合って、自分のやりたい事をどんどんやって行きたいですね。