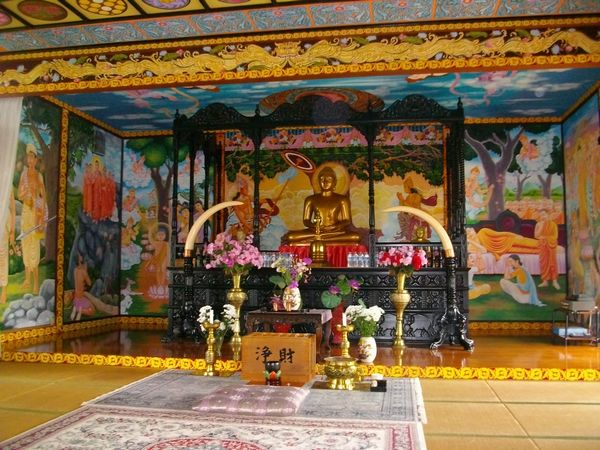

蘭華寺

蘭華寺

Biwa player, performer, Composer – SHIOTAKA Kazuyuki – 塩高和之 – 琵琶奏者・作曲

琵琶奏者・作曲家 塩高和之の公式サイト | Biwa player, performer, and Composer – SHIOTAKA Kazuyuki

蘭華寺

蘭華寺

PS:打ち上げの時に私が「ローカル線の景色はいいんですよ」「スイッチバックがどうのこうの」と話しをしていたら、小泉凡先生がぐぐぐっと反応してくれまして、「乗り鉄」話に花が咲きました。こういう共通項のある方と出会うのもまた嬉しいですね。

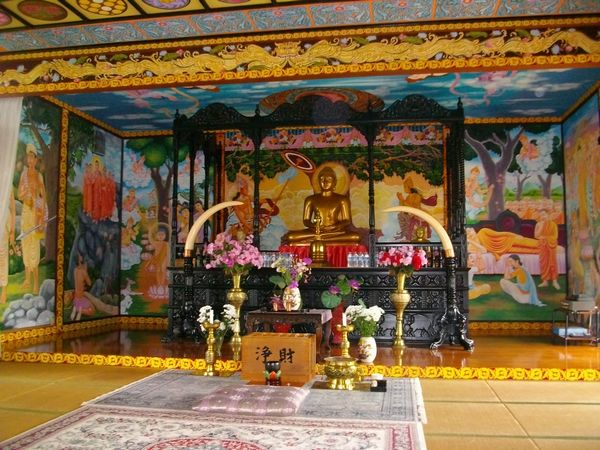

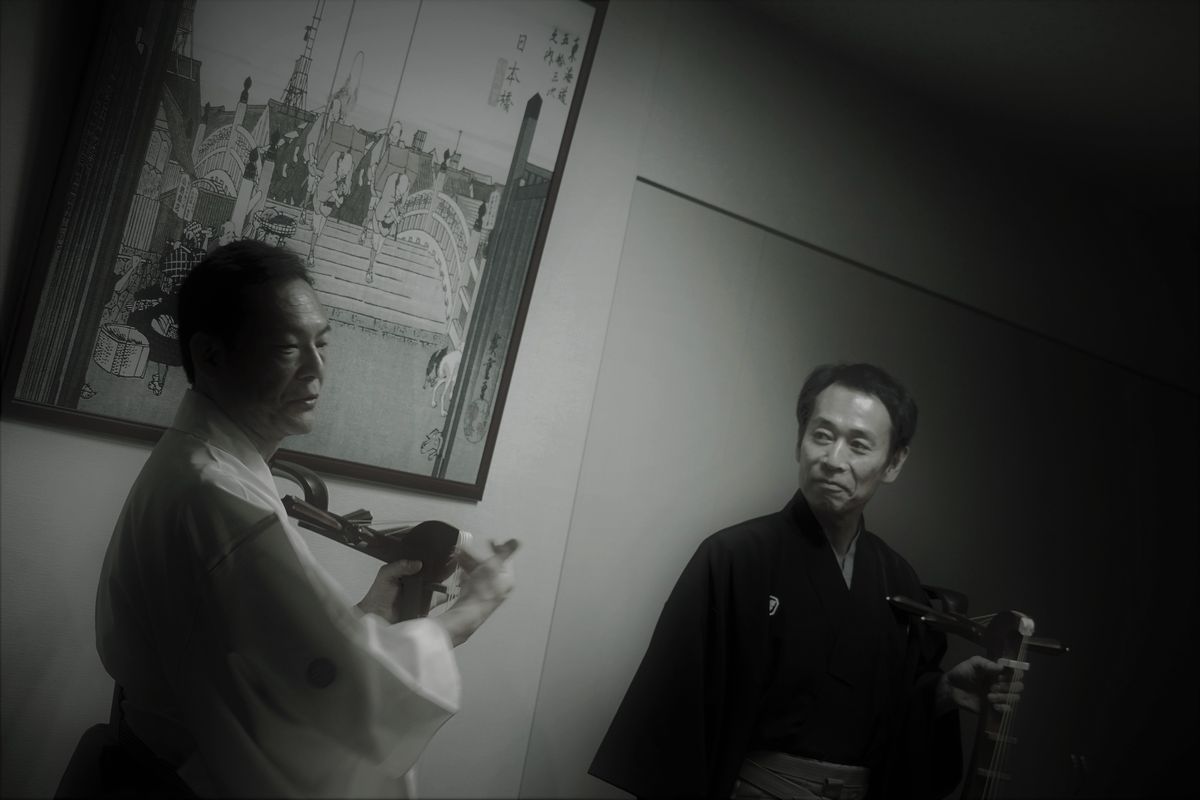

川崎能楽堂にて

昨年の日本橋富沢町楽琵会にて。Vi:田澤明子先生、Fl:久保順先生と

昨年の日本橋富沢町楽琵会にて。Vi:田澤明子先生、Fl:久保順先生と

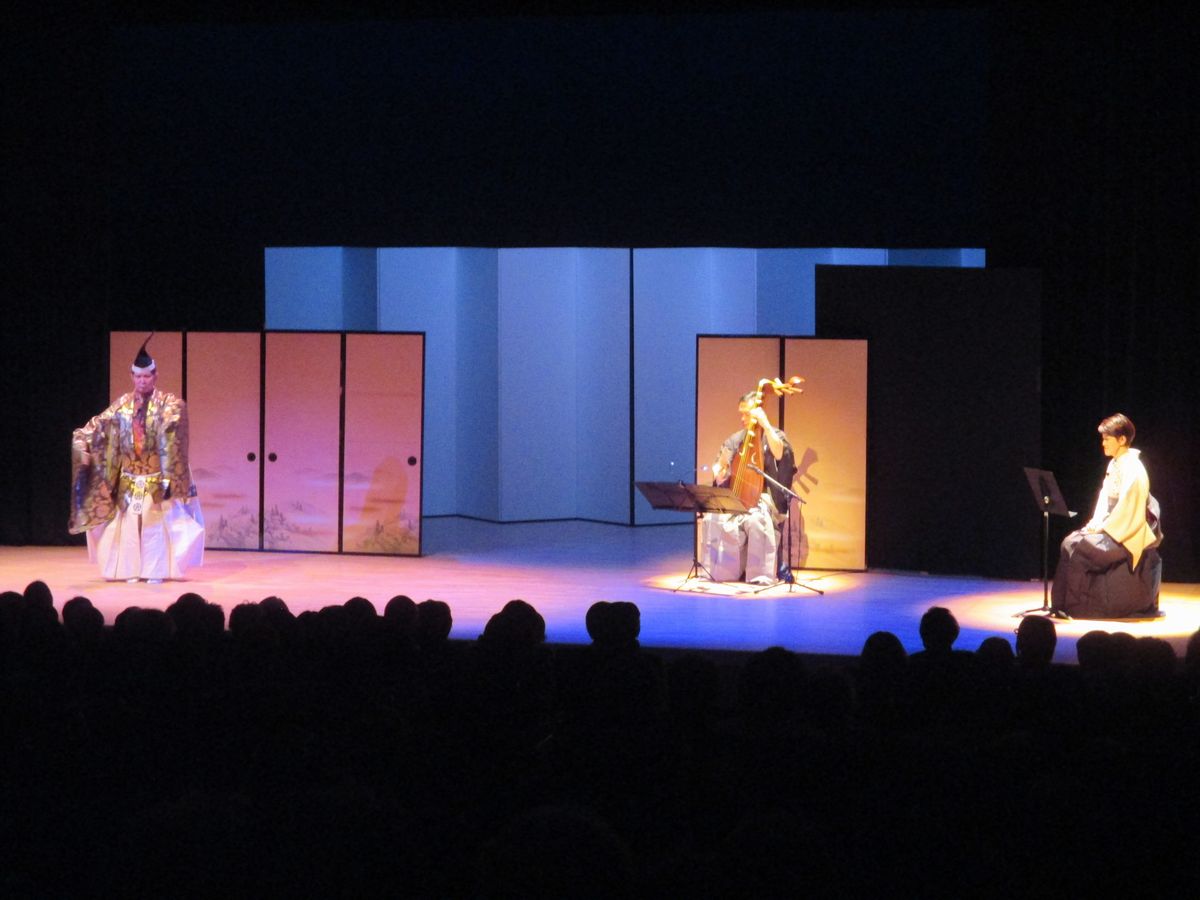

私の主催する琵琶樂人倶楽部、日本橋富沢町楽琵会共に、今年も年間スケジュールが決まりました。年明けは琵琶樂人倶楽部の演奏から始まります。今月は「春を寿ぐ歌」と題しまして、笛の長谷川美鈴さん、筝の内藤眞代さんと共に普段あまりやらない曲を集めて演奏します。この3人では、月末にも荻窪衎芸館でもコンサートをすることになっています

私の主催する琵琶樂人倶楽部、日本橋富沢町楽琵会共に、今年も年間スケジュールが決まりました。年明けは琵琶樂人倶楽部の演奏から始まります。今月は「春を寿ぐ歌」と題しまして、笛の長谷川美鈴さん、筝の内藤眞代さんと共に普段あまりやらない曲を集めて演奏します。この3人では、月末にも荻窪衎芸館でもコンサートをすることになっています1月8日 Live 「春を寿ぐ歌]

ゲスト 内藤眞代(筝)長谷川美鈴(笛)

2月12日 Live 「現代の琵琶樂」

ゲスト 藤田晄聖(尺八)濱田協子(Vi)

3月11日 Live 「次代を担う奏者たち」

<p style="text-indent:157.5pt;mso-char-indent-count:15.0;

line-height:16.0pt;mso-line-height-rule:exactly” class=”MsoNormal”> ゲスト 岡崎史紘(筑前)

4月8日 レクチャー&Live 「<b style="mso-bidi-font-weight:

normal”>樂琵琶の秘曲を聴く」<b style="mso-bidi-font-weight:

normal”>

5月13日 レクチャー&Live 「筑前琵琶の世界」

ゲスト 平野多美恵(筑前・レクチャー)

6月10日 Live 「薩摩琵琶で平家を聴く」

<p style="text-indent:158.1pt;mso-char-indent-count:15.0;

line-height:16.0pt;mso-line-height-rule:exactly” class=”MsoNormal”>

<p style="margin-top:0mm;margin-right:-20.7pt;

margin-bottom:0mm;margin-left:-8.9pt;margin-bottom:.0001pt;mso-para-margin-top:

0mm;mso-para-margin-right:-1.97gd;mso-para-margin-bottom:0mm;mso-para-margin-left:

-.85gd;mso-para-margin-bottom:.0001pt;text-align:left;text-indent:5.25pt;

mso-char-indent-count:.5;line-height:16.0pt;mso-line-height-rule:exactly” class=”MsoNormal” align=”left”>7月8日 レクチャー&Live 「樂琵琶と平安文化」

8月16日(日)「SPレコードコンサート」

<p style="text-indent:168.65pt;mso-char-indent-count:16.0;

line-height:16.0pt;mso-line-height-rule:exactly” class=”MsoNormal”>(8月のみ第三日曜 18時00分開演)

<p style="text-indent:168.65pt;mso-char-indent-count:16.0;

line-height:16.0pt;mso-line-height-rule:exactly” class=”MsoNormal”>

9月9日 live 「語り物の系譜Vol.13」

ゲスト 櫛部妙有(朗読)

10月14日 レクチャー&Live 「<b style="mso-bidi-font-weight:

normal”>BIWA from Silk Road」

ゲスト 未定

11月11日 レクチャー&Live 「薩摩琵琶その歴史と変遷」

12月9日 Live

<b style="mso-bidi-font-weight:

normal”>「お楽しみ企画」<b style="mso-bidi-font-weight:

normal”>

Normal

0

0

2

false

false

false

EN-US

JA

X-NONE

<w:latentstyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true"

DefSemiHidden=”true” DefQFormat=”false” DefPriority=”99″

LatentStyleCount=”267″>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” QFormat=”true” Name=”Normal”/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” QFormat=”true” Name=”heading 1″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” QFormat=”true” Name=”Title”/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” QFormat=”true” Name=”Subtitle”/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” QFormat=”true” Name=”Strong”/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” QFormat=”true” Name=”Emphasis”/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Table Grid”/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” QFormat=”true” Name=”No Spacing”/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light Shading”/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light List”/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light Grid”/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Shading 1″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Shading 2″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium List 1″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium List 2″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 1″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 2″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 3″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Dark List”/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful Shading”/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful List”/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful Grid”/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light Shading Accent 1″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light List Accent 1″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light Grid Accent 1″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Shading 1 Accent 1″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Shading 2 Accent 1″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium List 1 Accent 1″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” QFormat=”true” Name=”List Paragraph”/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” QFormat=”true” Name=”Quote”/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” QFormat=”true” Name=”Intense Quote”/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium List 2 Accent 1″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 1 Accent 1″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 2 Accent 1″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 3 Accent 1″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Dark List Accent 1″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful Shading Accent 1″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful List Accent 1″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful Grid Accent 1″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light Shading Accent 2″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light List Accent 2″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light Grid Accent 2″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Shading 1 Accent 2″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Shading 2 Accent 2″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium List 1 Accent 2″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium List 2 Accent 2″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 1 Accent 2″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 2 Accent 2″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 3 Accent 2″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Dark List Accent 2″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful Shading Accent 2″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful List Accent 2″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful Grid Accent 2″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light Shading Accent 3″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light List Accent 3″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light Grid Accent 3″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Shading 1 Accent 3″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Shading 2 Accent 3″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium List 1 Accent 3″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium List 2 Accent 3″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 1 Accent 3″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 2 Accent 3″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 3 Accent 3″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Dark List Accent 3″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful Shading Accent 3″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful List Accent 3″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful Grid Accent 3″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light Shading Accent 4″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light List Accent 4″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light Grid Accent 4″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Shading 1 Accent 4″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Shading 2 Accent 4″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium List 1 Accent 4″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium List 2 Accent 4″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 1 Accent 4″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 2 Accent 4″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 3 Accent 4″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Dark List Accent 4″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful Shading Accent 4″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful List Accent 4″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful Grid Accent 4″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light Shading Accent 5″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light List Accent 5″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light Grid Accent 5″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Shading 1 Accent 5″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Shading 2 Accent 5″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium List 1 Accent 5″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium List 2 Accent 5″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 1 Accent 5″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 2 Accent 5″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 3 Accent 5″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Dark List Accent 5″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful Shading Accent 5″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful List Accent 5″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful Grid Accent 5″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light Shading Accent 6″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light List Accent 6″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light Grid Accent 6″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Shading 1 Accent 6″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Shading 2 Accent 6″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium List 1 Accent 6″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium List 2 Accent 6″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 1 Accent 6″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 2 Accent 6″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 3 Accent 6″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Dark List Accent 6″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful Shading Accent 6″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful List Accent 6″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful Grid Accent 6″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” QFormat=”true” Name=”Subtle Emphasis”/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” QFormat=”true” Name=”Intense Emphasis”/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” QFormat=”true” Name=”Subtle Reference”/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” QFormat=”true” Name=”Intense Reference”/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” QFormat=”true” Name=”Book Title”/>

/* Style Definitions */

table.MsoNormalTable

{mso-style-name:標準の表;

mso-tstyle-rowband-size:0;

mso-tstyle-colband-size:0;

mso-style-noshow:yes;

mso-style-priority:99;

mso-style-parent:””;

mso-padding-alt:0mm 5.4pt 0mm 5.4pt;

mso-para-margin:0mm;

mso-para-margin-bottom:.0001pt;

mso-pagination:widow-orphan;

font-size:10.0pt;

font-family:”Century”,”serif”;}