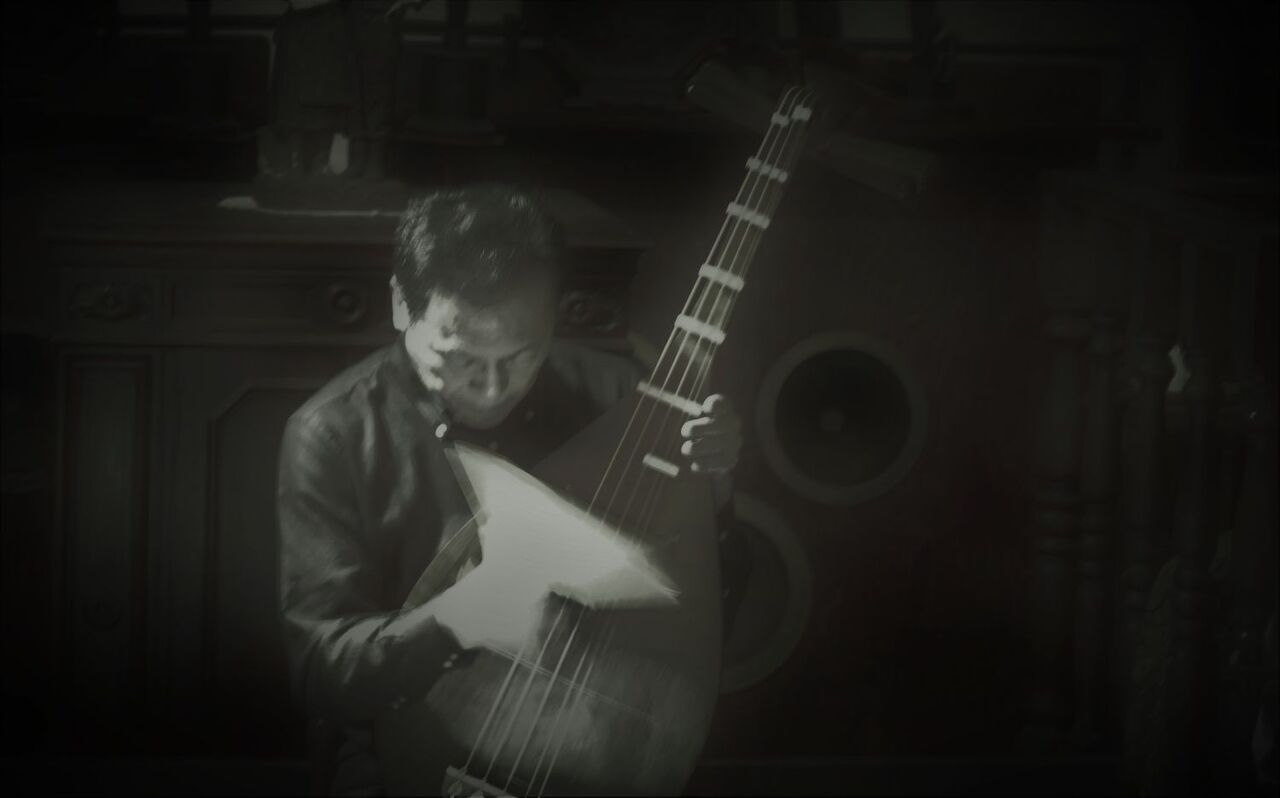

相変わらずの毎日ですが、ずっと家に籠っていると時間だけはたっぷりあるので、色んなことを余裕を持ってできますね。本を読んだり映画を観たりしながら、ふと思いついて譜面を書きだしたり、ブログを書きながら、急に発想が浮かんで突然に琵琶を弾き出したりという具合に、全く時間を気にせず、やりたい事をやりたい時にやりたいようにやって自由に毎日を過ごしています。

カリブ海の朝 飛鳥船上より

今後ものごとが急激に変わってゆくの事は避けられないと思います。色々と考えなくてはならなくなるでしょうね。今後を生きるために、以前の経験の蓄積から次の在り方を導くことも必要ですが、大きな変化の時に在っては、過去の延長線上に身を置いていてはどうにもならないことも多いと思います。全く新しい発想や技術が必要になって行くという部分も大いにあるでしょう。特に私の様にもう長いこと生きて、色々な経験も積んで、ある程度の視野も感性も出来上がってしまっているような人間の方は、かえって豊富な経験があるだけに、そこが障害になるかもしれません。じゃあどうすればよいのか。何か転機を迎えた時に、いつも思うのですが、先ずは徹底的に自分自身になり切ってみる、という事です。己とは何か、何をしたいのか、それをどうやって実現したいのか、出来るだけ余計なものを取り払い、過去に寄りかからず、自分を見つめることをしてきました。

キッドアイラックアートホールにて ダンス:牧瀬茜さん ASax:SOON Kimさんと

自分自身を見つめて行くことで、何が大事で、どこを向いてゆけば良いか見えてくるように思います。何故見えてくるのかと言えば、どんな事態に遭遇しても、自分以上にも以下にも成れないからです。何処までも自分自身であり続けることの大事さは、どんな時代にあっても変わりがないはずです。過去の成功例に囚われて、そこから今の、または今後の自分の姿を見ていると、新たな発想が阻害され、自分の人生は全う出来ません。たとえ変化の中にあっても、時代を見据えながら自分は自分の生き方をする。それが一番自分に合っているだろうし、幸せなのだと思いますが、如何でしょうか。それに本当にいきいきと楽しく過ごすには、常に自分が心底やりたいことをやっている時ではありませんか。

次の時代を創り、リードして行くのは勉強したエリートではなく、新しい発想を持った革新側の人間でしょう。人間の歴史がそれを証明しています。自分がそんな人間だったらどんどん突き進めばよいし、そうでなければ、新たな時代に自分の行くべき道を進んで行けるように、自分本来の姿を再確認することがとても大事なように思います。

六本木ストライプハウスにて パフォーマーの坂本美蘭さん 尺八の藤田晄聖君と photo 新藤義久

人間は勉強をして経験も知恵も技も身に付けて成長して行く訳ですが、私は持って生まれた根本的な感性は、早々変わらないと思っています。勉強し知識を付けて行くこと、そして経験を重ねて行くことは確かに役に立つし、生きて行く上で必要なことなのは言うまでもありません。教育こそはこれからの時代のとても重要な要素だと思っています。

けれどもこと芸術に関して言えば、アカデミックな勉強をして知識や技術を身に付けて、さあやろうと思っても出来るものでないことは、芸術に人生をかけている人なら誰もが判っていることです。知識や技術がかえって視野を狭めてしまうという事は大いにあり得ます。芸術は常にそんな出来合いのアカデミズムの中からは生まれないし、創造する心はアカデミズム以外の所からやってくるものです。既存の勉強の延長上に作られるものは習作以上にはならない。つまりアカデミズムに寄りかかっている人にはミューズは永遠に微笑んでくれはしないのです。教育が今までと違う視野と発想を育てる方向を向いているのならまだしも、そういう教育はなかなか実現するのは難しいですね。最近のジャズも学校で勉強する音楽になってしまいました。邦楽は言うまでもないですね。

少し前にも書きましたが、ここ最近は70年前後のマイルス・デイビスの作品をよく聴いていたのですが、同時に同じ頃のブリティッシュロックもよく聴いています。私はレッド・ツェッペリンが一番の好みなのですが、改めて聴いてみても、全く色褪せないどころか、その曲の素晴らしさ、彼らの才能が煌めいていた姿に魅了されるばかりです。

彼らが輝いて活躍した全盛期は10年にも満たないですが、彼らが音大で和声や対位法などを勉強していたら、あれだけのすぐれた曲は創り出せなかったと思います。その発想、全く新しいセンスは他の追随を今でも許さないですね。彼らの活躍は短い間でしたが、それが彼らの煌めいていた奇跡の時間であって、その奇跡を知識や技術で伸ばすことは出来ないのです。そしてその10年余りの時間で燃え尽きて行ったのも、また彼らの持っていた運命であり、器だったのでしょう。

60年代後半から70年はじめの時期は、アメリカではベトナム戦争が終わり、ヨーロッパも日本も新たな哲学が必要とされ、ジャズもロックも、人間の生き方ももう変化するしかない所に追い込まれていた頃です。そんな時期にイギリスで花開いた才能が、レッド・ツェッペリンやキングクリムゾンやクィーンだったのです。

キッドアイラックアートホールにて三倍音トリオ Per:灰野敬二 尺八:田中黎山 各氏と

芸術は音楽でも美術でも文学でも、常に時代をリードし導くものでした。しかし世界大戦の時代を経て、世の政治や経済の在り方が変わって、ショウビジネスがアートと背中合わせになり、音楽もその在り方が変わっていった時代に、アカデミズムはもう世の中で力を失って、世界をリードするような音楽を生み出すことは出来なくなり、アカデミズムの中に閉じ籠ってしまった。それまで見下していたジャズやロックやポップスが時代を変えるほどに大きな力を持って行ったのです。

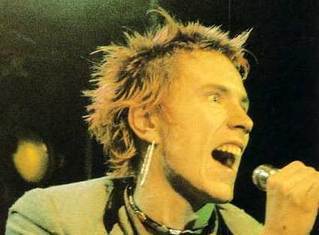

ジョニー・ロットン

ジョニー・ロットンすぐ後の70年代半ばには、イギリスに大不況が起こりパンクロックが生まれ、そのセンスや精神があらゆる分野に浸透して行きました。パンクはすぐ前の先輩であるツェッペリンなどのセンスすらぶち壊し、あらゆる価値観を徹底的にぶち壊し、そのムーブメントは音楽だけでなく、ファッションや文学、哲学で大きなエネルギーとなって、次の時代をリードし席巻して行きました。この動きを現代のダダイズムと考えた人も多かったですね。

このアフターコロナの時代を創りリードして行くのは、きっと今までの延長ではない、新たな視点と感性と技術を持ったアーティストだろうと私は思っています。そんな新たな時代の中で、自分なりに過去の価値観を乗り越えて、今後の自分の行くべき道を見つけられるか、そこがこれからの自分のキーポイントだと思っています。

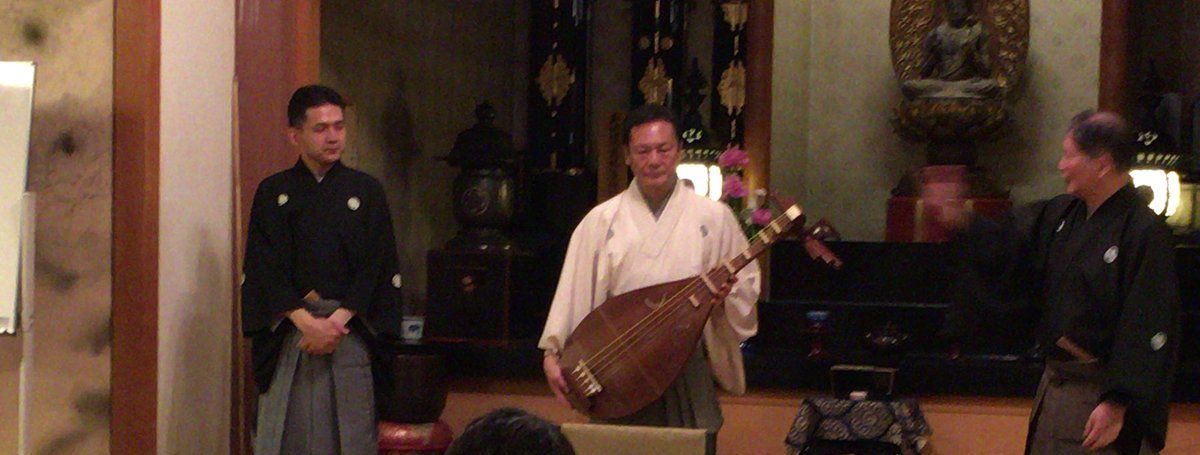

日本橋富沢町楽琵会にて Vi:田澤明子さん 能楽師 津村禮次郎先生と

現代社会は、騒音の塊の中に居るようなもの。家に居ても、外に出ても静寂はありえません。これは人類史上異常なことであり、この混沌とした社会こそが正にウイルスとも、私は感じています。コロナよりも新宿や渋谷などの都会の騒音の方がはるかに頭と心と肉体を狂わせる。東京に出てきた若かりし頃は何もかもが新鮮で、ナイトクラブのジャズバンドでギターを弾いていた私は、そんな都会ならではの夜の喧騒も楽しく思えたのですが、今は騒音にか思えません。皆さんは如何ですか?。

音楽活動をして行くには都会に住んでいないと、ライブ活動などは実質出来ないのですが、私が自分らしく生きるには静寂と豊かな自然環境が必要です。今迄は琵琶を担いで、全国に、そして世界に旅から旅への生活をさせてもらいました。素晴らしい風景をいつも見て感じて、それが私の音楽活動のエネルギーであり、本当に良い音楽活動をさせてもらったと思っています。しかし今後はどうなるか判りません。そう考えると、自分の生きる拠点も、そろそろ自然の中に移し、新たな形の自分の活動をし始めるのもありかもしれません。元々若い頃から隠遁主義に憧れる性質ですのでね・・・。

このところ静かな一日が、穏やかに過ぎて行く感じがしています。しばらくはよく考えながら、ゆっくりと生きたいと思います。

5月4日 6日

5月4日 6日