世の中大分元通りになって来ましたね。特に私の根城である中央線~杉並区は、芸術系の連中のメッカともいえる地域ですので、高円寺辺りは特に自粛中の時でも結構エネルギーに満ちていて、今は良い感じに日常が戻って来ています。私はリハーサルなどで大久保のスタジオを使っているのですが、あの周辺も随分活気が出てきていますね。

コロナに関しては実態が判らないので、この状況が今後どうなるかは判りませんが、このウイルスによって、社会の在り方が問われ、また社会の、人間の色々なものが炙り出されたことは確かだと思います。そしてこれは次の時代への入り口でもあり、今運命の扉が開いたという事だ思っています。そしてこの扉は何も大きな社会的なものだけでなく、人それぞれにもありますね。

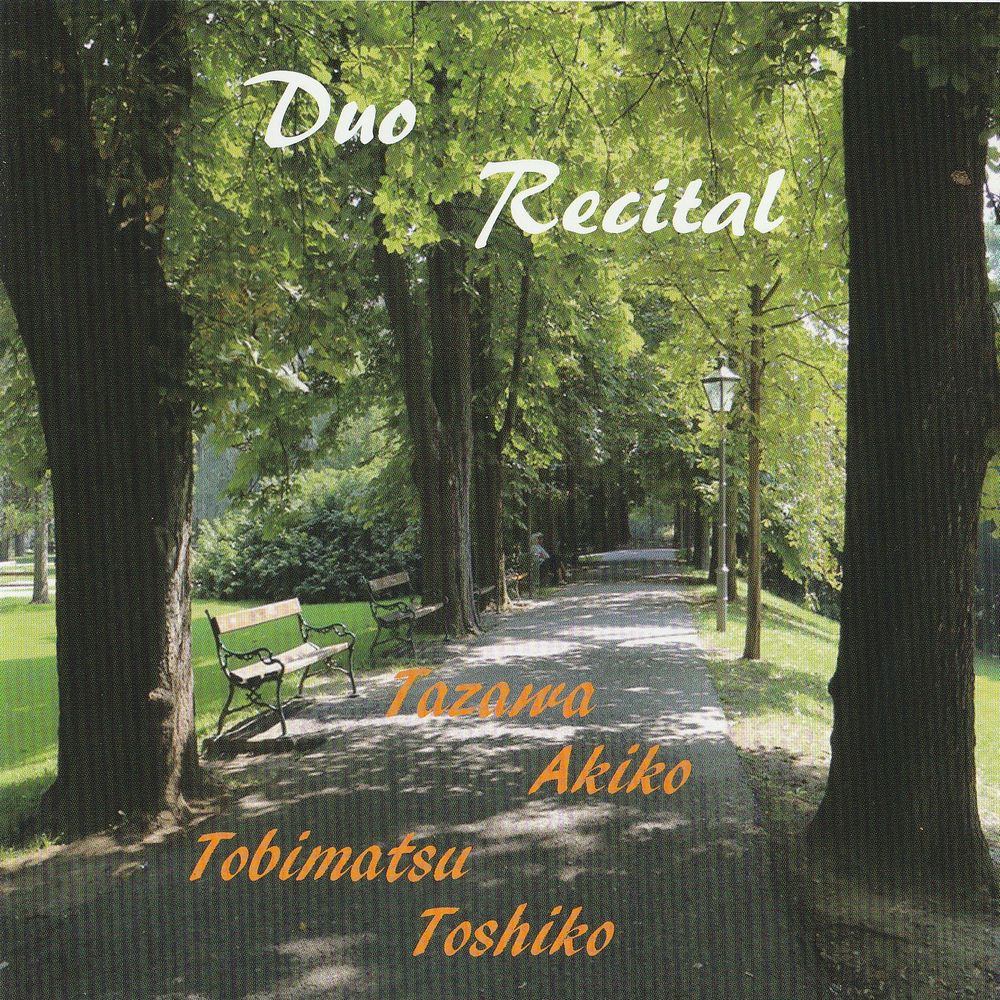

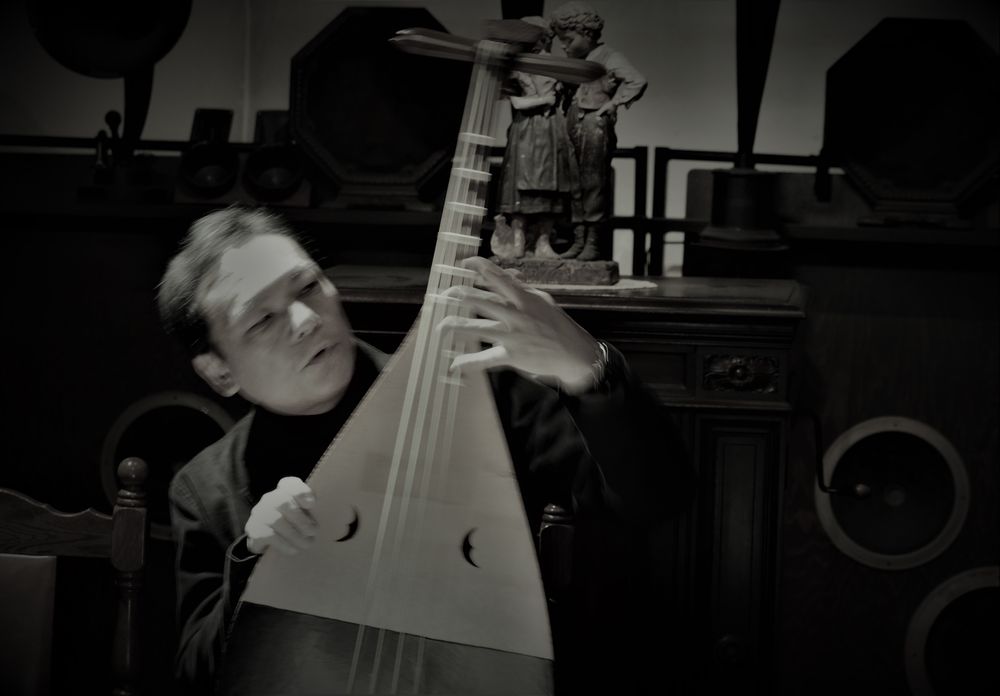

30代後半の頃のプルフィール写真 今は見る影もありません・・・。

考えてみれば、私にとって大きな運命の扉は、作曲家の石井紘美先生に琵琶を勧められた時に開きました。あの頃はまだ20代後半。私は音楽家として生きて行きたいという志以外に何も持っていませんでした。石井先生はあれこれ世話を焼くタイプではなかったので、琵琶を勧められた後は、自分で手探りで、ちょっと習いに行ってみたり、曲を創ったり、ライブをやったりして好き勝手にやり始めました。今思うと、この好き勝手にやったことが、今の私を創ったと言えますね。一から流派の中で勉強し、そこから活動を始めていたら、今琵琶奏者には成っていなかったでしょう。大体石井先生は、私に琵琶を勧めてからすぐにヨーロッパに移り住んでしまったので、アドバイスをもらおうにも、どうにもなりませんでした。好き勝手にやるしかなかったのです。

私はとにかく琵琶が面白くて、最初からオリジナルの曲しか演奏しませんでした。自分の考えている世界を表現・具体化するために楽器をギターから琵琶に持ち替えたので、自分のオリジナルをやるために琵琶を弾いているという、この感じは、あの頃からずっと変わりませんね。最初は流派でも少し習いましたが、そのお稽古で習った曲を自分のライブでやるなどという発想は、初めから全く頭になかったです。未だに自分の舞台をやるのに、流派の曲を演奏する人の気持ちは理解が出来ません。

琵琶を始めてからは珍しさも手伝って、色んな所に出没するようになりました。まだ琵琶で生活して行くまでには至りませんでしたが、アルバイトをしながら、上の写真の様に結構色んな活動をしていました。それから何年も経って、石井先生は私に大きなチャンスを私に与えてくれました。石井先生の新作、コンピューターと琵琶の作品「HIMOROGI Ⅰ」上演の話を持ってきてくれたのです。それも演奏場所は何とロンドン。私は訳も分からず琵琶を担いで会場となったロンドンシティー大学に行き、一週間かけてリハーサル・本番をやってきたのですが、それは今後の活動に於いて、良いきかっけとなりました。更にその録音は数年後、現代音楽のトップレーベル、ドイツのWergoよりリリースされた石井紘美作品集「Wind Way」(2006年)の中に収録され、私の演奏が世界に飛び出たのです。その後このCDはNAXOSレーベルからもリリースされました。

30代の半ば辺り、日暮里のライブハウス「和音」にて」

私は琵琶が自分にとって運命の扉だという事は、あの頃微塵にも思っていませんでした。ただ面白かっただけで毎日を過ごし、琵琶をやっていることで、様々な場所に導かれて行ったのです。自分が創りたい曲を創り、ライブハウスで仲間を集めて毎月その曲を演奏していました。将来の事すらろくに考えていませんでした。30代にしてこの調子ですから、おめでたいと言えばおめでたいのですが、あの頃は音楽をやる事しか頭に無かったのです。ライブをやっても当然お客さんにはろくに来てもらえず、当時大変お世話になっていた日暮里のライブハウス「和音」では、毎月、実験場のような感じで、どんどんとオリジナルを書いては上演していました。ただで頂けるまかない飯を毎回食べさせてくれた、オーナーの杉沼さんには本当に感謝してます。今思えば、導かれていたという事なのでしょう。自分でも不思議な位、あの頃はエネルギーに満ち、曲を書くスピードも速かった。導かれていたんだなと、今では思っています。

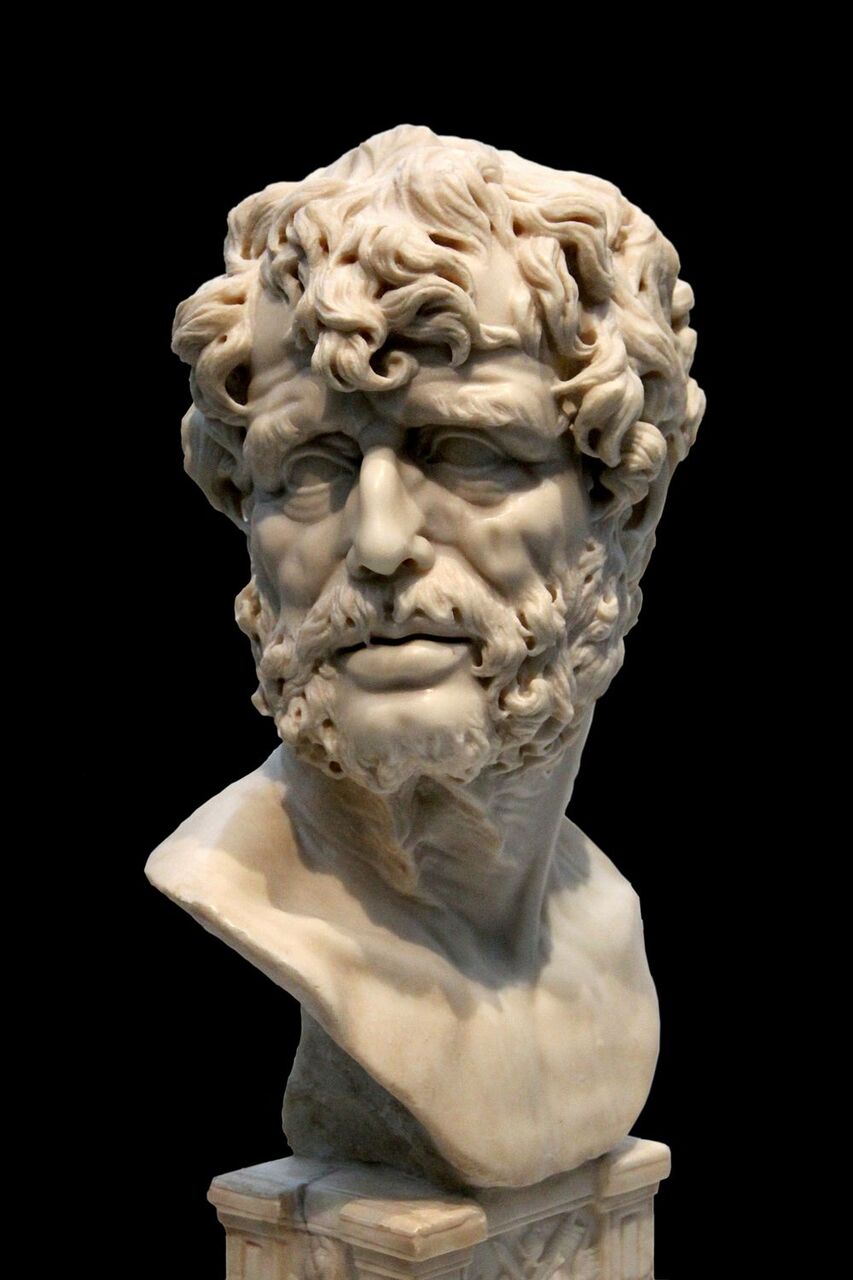

よく書いているセネカの言葉「運命は志ある者を導き、志無き者を引きずってゆく」は、今自分が心底感じている言葉です(余談:ちなみに運命という言葉自体は日本文学に於いて、平家物語で急に頻繁に使われだしました。現代人の感性の源泉は平家物語にあるのかもしれないですね)。

自分がワクワク出来るものは、程度の大小はあれど、自分にとっての運命の扉なのでしょう。私はお陰様で、琵琶で活動を始めた最初の頃と何ら変わらず、常に頭の中に新曲の構想がいくつも在って、周りの連中を引っ張り込んで演奏会をやり、ワイワイやって生きています。それだけ大きなワクワク感が未だに続いているという事です。

しかし今まで経験してきて多くの事も学びました。志を欲望の実現と感じる人は、何だか厳しい姿をしていますね。あらゆるしがらみや人間関係の駆け引きの渦に引き込まれ、そんな上昇志向に取りつかれている姿を見るのは、ちょっときついです。有名になりたい、お金が欲しい、肩書もらって小さな世界で偉くなりたいという気持ちは判らないでもないですが、そんな気持ちで、日々ワクワクしているのかな???。

身近な仲間には、長い逡巡の果てに運命の扉が開き、今順調に活動している方が何人か居ます。とても生き生きとしている様子で、見ているこちらも生き生きしてきます。その人は何もジャックポットを求めていた訳ではないのです。自分が自分らしく生きることを求めて長い間逡巡をし、その果てに出逢いがあったという事。だから今、自分の思うように人生を闊歩しているのです。

身近な仲間には、長い逡巡の果てに運命の扉が開き、今順調に活動している方が何人か居ます。とても生き生きとしている様子で、見ているこちらも生き生きしてきます。その人は何もジャックポットを求めていた訳ではないのです。自分が自分らしく生きることを求めて長い間逡巡をし、その果てに出逢いがあったという事。だから今、自分の思うように人生を闊歩しているのです。結局いくら運命の扉が開いても、そこに社会的成功やお金のような目先の欲望しか見い出せない人は、いつまで経っても何かに振り回され、時間を消費しているのではないでしょうか。もしかすると苦しさばかりを味わう事になるかもしれません。素直に等身大の自分になり切って、自分の人生を歩んでいかない限り、気持ちよく生きることは出来ないのは当たり前ですね。

運命の扉が開いていると感じたなら、それはワクワクするものを見つけられたという事。私には、お金や肩書などの「もの」は、未だに全く無いですが、世界最高のスペシャルなオリジナルモデルの琵琶と、誰にも創り得ないオリジナルな曲が何十曲も出来上がり、また細々ではありますが、今ではネット配信で世界の方が聴いていてくれます。音楽家としてはなかなかいい線行っているんじゃないかと思ってますよ。

ルーテル東京協会にて、アイヌ音楽・文化との演奏会 小二田茂幸さん、宇佐照代さんらと

今世界は正に運命の扉が開かれたのです。ここにきて、まだ世界の国々が目先の覇権争いしか目に入らないようであれば、もう戦争しかないでしょう。この扉の開いた今を、新しい世界へのきっかけとして変わって行けたら、地球全体がまた水と緑の惑星として蘇るのではないでしょうか。今の地球は空も海も大地も汚染物質で死に絶える寸前です。この上更に人間が欲望の追求をして行ったら、どうなってしまうのでしょう。

理想論といわれるかもしれませんが、ぜひ素敵な音楽が満ちている社会であって欲しいと思っています。「物で栄えて、心で滅ぶ」ような世の中はもう止めないと。そしていつまでも国同士が争って、人種による差別やいじめが横行しているような社会では、何とも寂しいじゃないですか。その為にも先ず音楽家がワクワクしている位でないと!!。音楽家には、どんな時代にも素敵な音楽を生み出して欲しいのです。

ちょっとお知らせ

今度の土曜日7月4日には狛江駅前のインド料理屋さん「プルワリ」にて、尺八の藤田晄聖君と小さなライブをやります。18時開演です。今は大きな公演が無いので、小さなライブから始めています。是非お越しください。

おおぶ交流の杜こもれびホールにて 能楽師 安田登先生、浪曲師 玉川奈々福さんと

おおぶ交流の杜こもれびホールにて 能楽師 安田登先生、浪曲師 玉川奈々福さんと