先日池袋の「あうるすぽっと」にて、安田登先生、玉川奈々福さん、木ノ下裕一さん、いとうせいこうさんらと「能でよむ」の収録をしてきました。大変充実した時間となり満足しています。

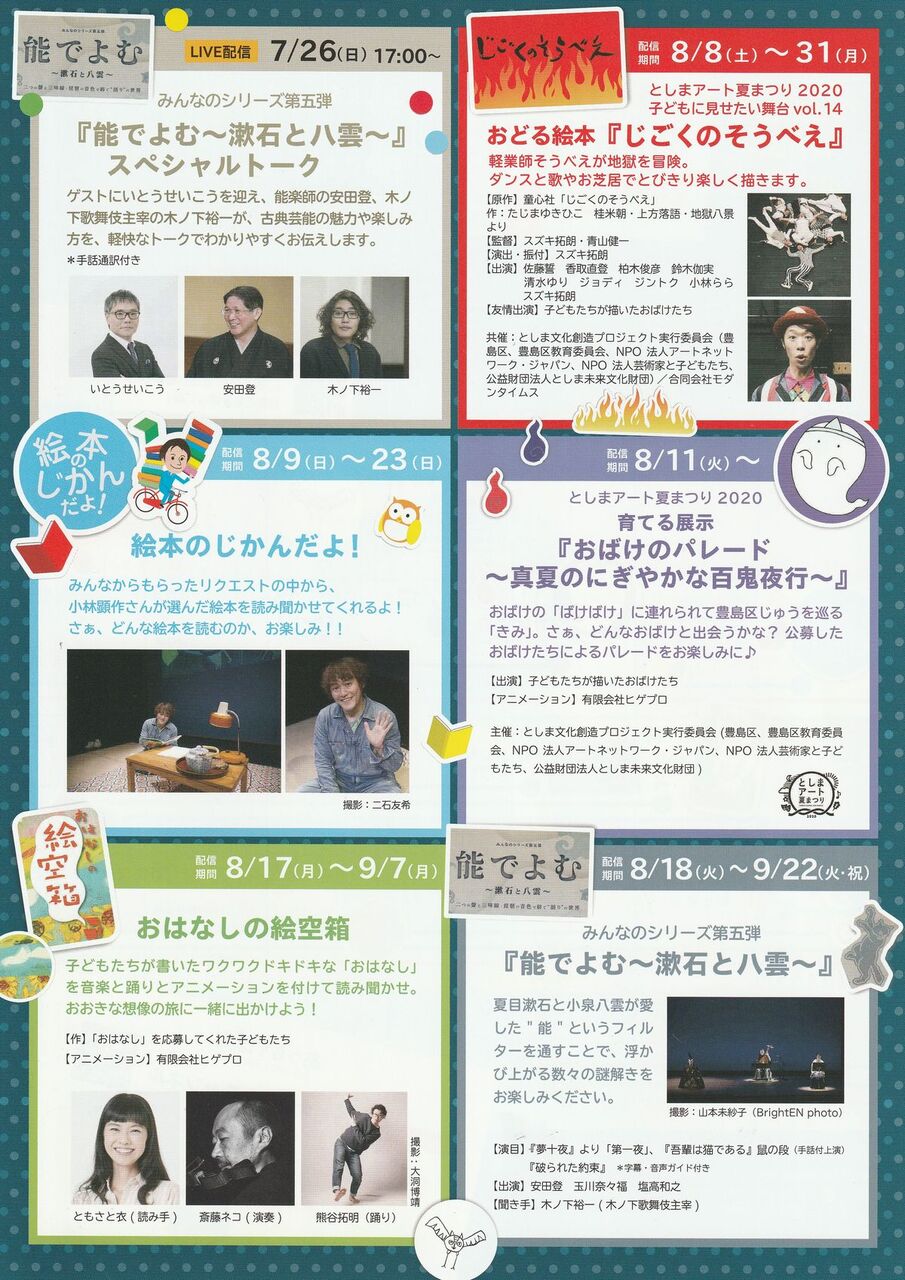

舞台の方は 8月18日~9月22日の期間配信となります。また配信に先駆けスペシャルトークライブを、本日7月26日17時に配信いたしました。

あうるすぽっと公式Youtubeチャンネル 「あうるすぽっとチャンネル」

昨年の公演&トークの様子、本日配信のトークライブもご覧になれます。

それにしても世の混迷はさらに深くなるばかりですね。そういう中でも小さなライブや収録のお仕事など頂いているのは本当にありがたいのですが、年を重ねるごとに縁に導かれている、という事を強く感じます。

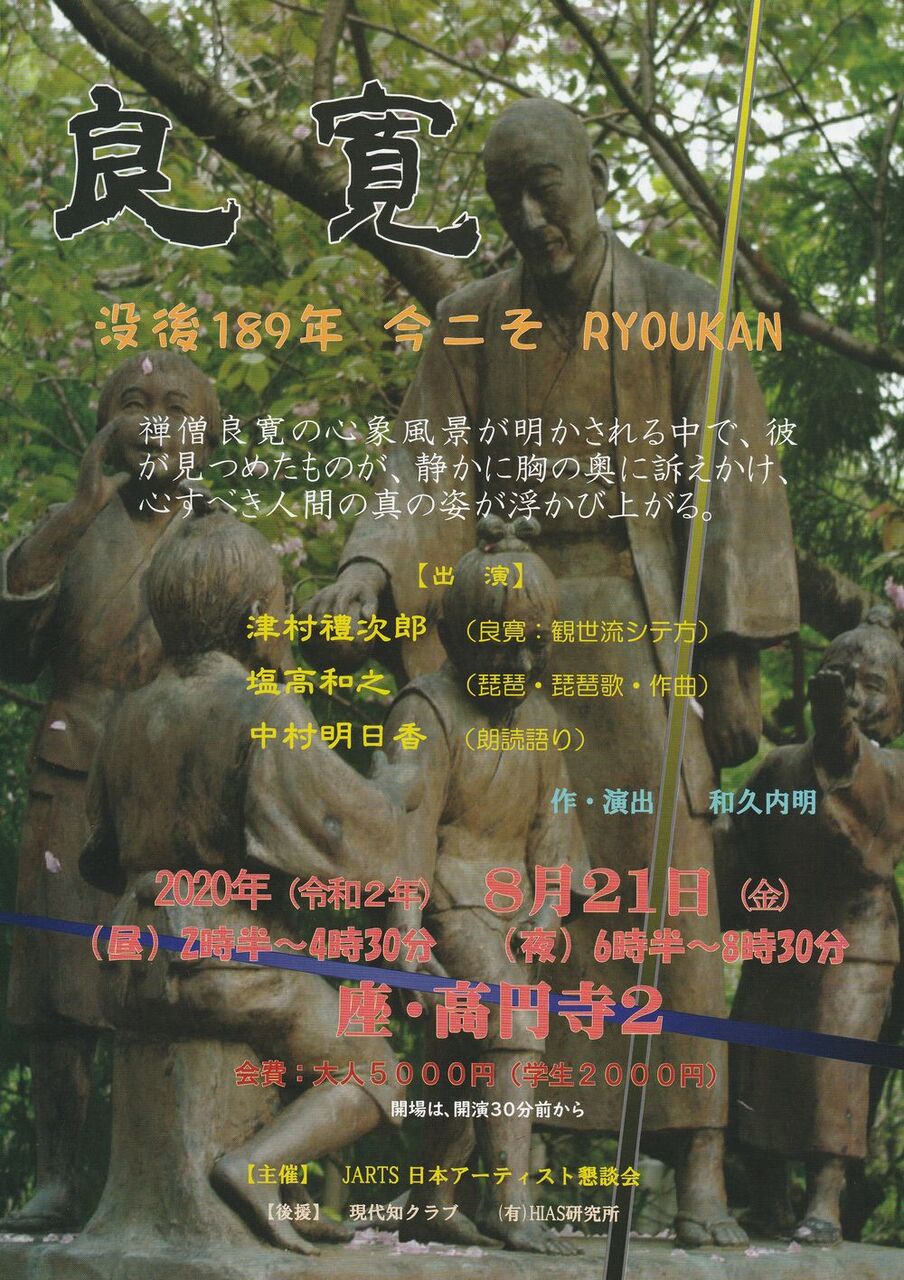

私は人と比べるという事は普段からしないのですが、誤解を恐れずに言うと、私は普段何も練習はしてないのです。ギタリストからの転向でしたので、最初から特に弾くのに不自由したことは無いですし、ありがたいことに、ほぼ100パーセント自分で作曲したものを弾いて、お仕事させてもらっていますので、クラシックの演奏家の様にスコアに取り組んで勉強しなくても、譜面が出来上がった時には、もう頭の中に曲は入っています。声の方は少し訓練は必要ですが、私は琵琶奏者であって、歌手ではないので、歌に時間を割くつもりもないし、弾き語りはあくまで「こんなスタイルもある」という程度のスタンスでしかないので、声を使う仕事が入らない限り、声の練習はしません。来月は戯曲公演「良寛」で声を使いますので、そろそろ声慣らしをやりますが、昨年辺りから、自宅や稽古場に使っているスタジオでも声出しをすることはほぼ無くなりました。

私が毎日やっていることは、次に創る曲や、それを入れた新たなプログラムを考えたり、これからやって行きたい活動の事等をいつも考えて、譜面にメモしたり、夢ノートに今後の願望などを書き連ねています。まあ自己プロデュースと言ったらよいでしょうか。

多分琵琶奏者と言われる方とは全く違う事をやっているのだと思いますが、こういう私が、年を重ねるごとに「縁」を感じてしまうのです。

神田音楽学校の看板絵

私もいっちょ前に神田音楽学校 https://kanda-ongaku.jimdo.com/ という小さな小さな学校で数人の生徒さんに琵琶を教えているのですが、その生徒さん達相手に、レッスンの合間に、国内の演奏活動の話や、シルクロードやヨーロッパツアーの事等々、これまでの活動の事を少しづつ話しています。

生徒さんにとっては無駄話ともいえる内容だとは思いますが、時々話しながら、こんなに色々な体験をしてきたんだと、我ながら不思議な感じがします。こんなに素敵な体験をしてきたというのが、本当に不思議でならないのです。これは私ががつがつ努力して求めたものではありません。あくまで琵琶の縁に導かれたからこそ、今ここに居る。その事だけは確かです。

世の波騒の中に身を置いていれば、小さなストレスから大きな心配事迄、色々とあります。私の様に財力も肩書も何もない人間は、現実を生きて行くにはお金にいつも追いまくられ、トラブルとまで行かなくとも、人生ままならない事も少なからずあるものです。しかしそういう今の私を取り巻く現実も、琵琶によってもたらされた縁なんでしょう。このコロナ禍のなかで、多分今後は生活も活動も変わって行くと思いますが、どこまでも縁に導かれてゆくような気がします。

東日本大震災の時、「生きているだけでめっけもん、感謝感謝」と言っている友人が居ましたが、その友人の言葉を聴いて、私は何だか肩の荷が下りたようにすっきりして、ネガティブな感情も飛んで、気分もグッと上がりました。しかし普段は、色々なものに振り回され、すぐに欲丸出しで調子に乗って、つい何かと戦ってしまう。それもパワーの内ですが、他を軸としていては、いつまで経っても自分自身の姿は見えて来ません。縁も導きも、先ずは自分の人生を生きているというのが前提条件ではないでしょうか。そして自分の音楽を高らかに歌い上げているかどうか・・・。先ずはそこからではないでしょうか。

運命は自らが切り開くという強い意志も大切ですが、是非志を持って、良き運命に導かれるようでありたいものです。琵琶の縁に導かれ、ここまで生きて来られて、めっけもん。そのくらいのお気楽さが私にはちょうど良いのです。いつも上機嫌でいたいですね。

この所書いている「脱東京」という事も含め、これからの人生もまた導かれてゆくのだろうと思っています。

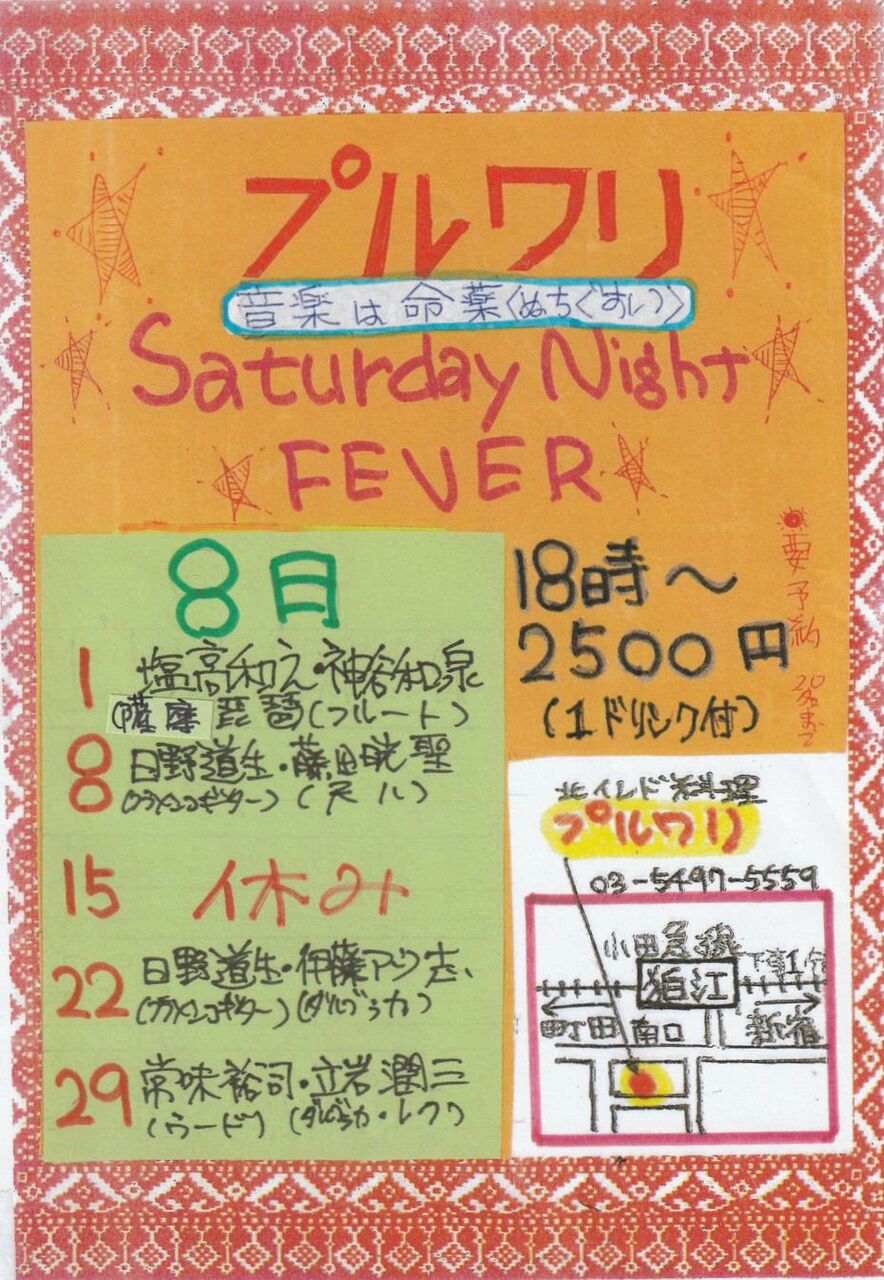

フラメンコギターの日野道夫先生による手作りチラシ

今週末はフルートの神谷和泉さんと、狛江のインド料理のお店プルワリにて、気軽なライブをやります。とっても小さなお店なのですが、このところ毎月やらせてもらっています。フルートの神谷さんとは一昨年位から時々、御一緒させてもらっています。最初は樂琵琶とのデュオの曲が多かったのですが、この所薩摩琵琶とフルートの曲もいくつか出来上がり、レパートリーも増えてきました。

一緒にやる仲間との出会いもまたご縁。これまで多くの方と共演させてもらいましたが、それだけを考えても、やっぱり「縁は異なもの」だな、と思うのです。

来週には池袋の「あうるすぽっと」にて、安田登先生、玉川奈々福さんらと「能でよむ 漱石と八雲」という公演があります。この公演は昨年からシリーズで引き続いている公演ですが、今年は無観客による公演としにして収録配信することになりました。こういう決断も必要ですね。これからこんな舞台が増えて行くのではないでしょうか。

来週には池袋の「あうるすぽっと」にて、安田登先生、玉川奈々福さんらと「能でよむ 漱石と八雲」という公演があります。この公演は昨年からシリーズで引き続いている公演ですが、今年は無観客による公演としにして収録配信することになりました。こういう決断も必要ですね。これからこんな舞台が増えて行くのではないでしょうか。

その他、この所定期的にやっているのが、狛江にあるインド料理の店「プルワリ」

その他、この所定期的にやっているのが、狛江にあるインド料理の店「プルワリ」