猛暑も少し陰りが感じられるようになりました。風も涼しく感じる時が多くなりましたね。これで世の中が動き出して行くと良いのですが、気温が下がってくると、コロナの方も心配ですね。

一般の会社でも音楽家でも、もはや仕事のやり方や考え方が一変してしまって、もう元の様には戻す訳にはいかないという人も多いかと思います。無理に元通りにしようと思っても歪がが出てくるばかりではないでしょうか。ただ私はこの変化は割とポジティブに捉えていまして、従来の問題点が炙り出され、ある意味良かったと思っています。これからの芸術活動の展開にあたって、膿を出してくれたとも感じています。従来の何となく存在していた理不尽なパワハラにも近い習慣や形式、感性、そういうものが木っ端微塵になってくれたおかげで、次の時代が強制的に開かれたのかもしれません。ここから次の時代へと、どんどんと大きな変革がなされるべきだと思っています。そして正にこの変化に対応できるかどうか、今アーティストの器が試されますね。

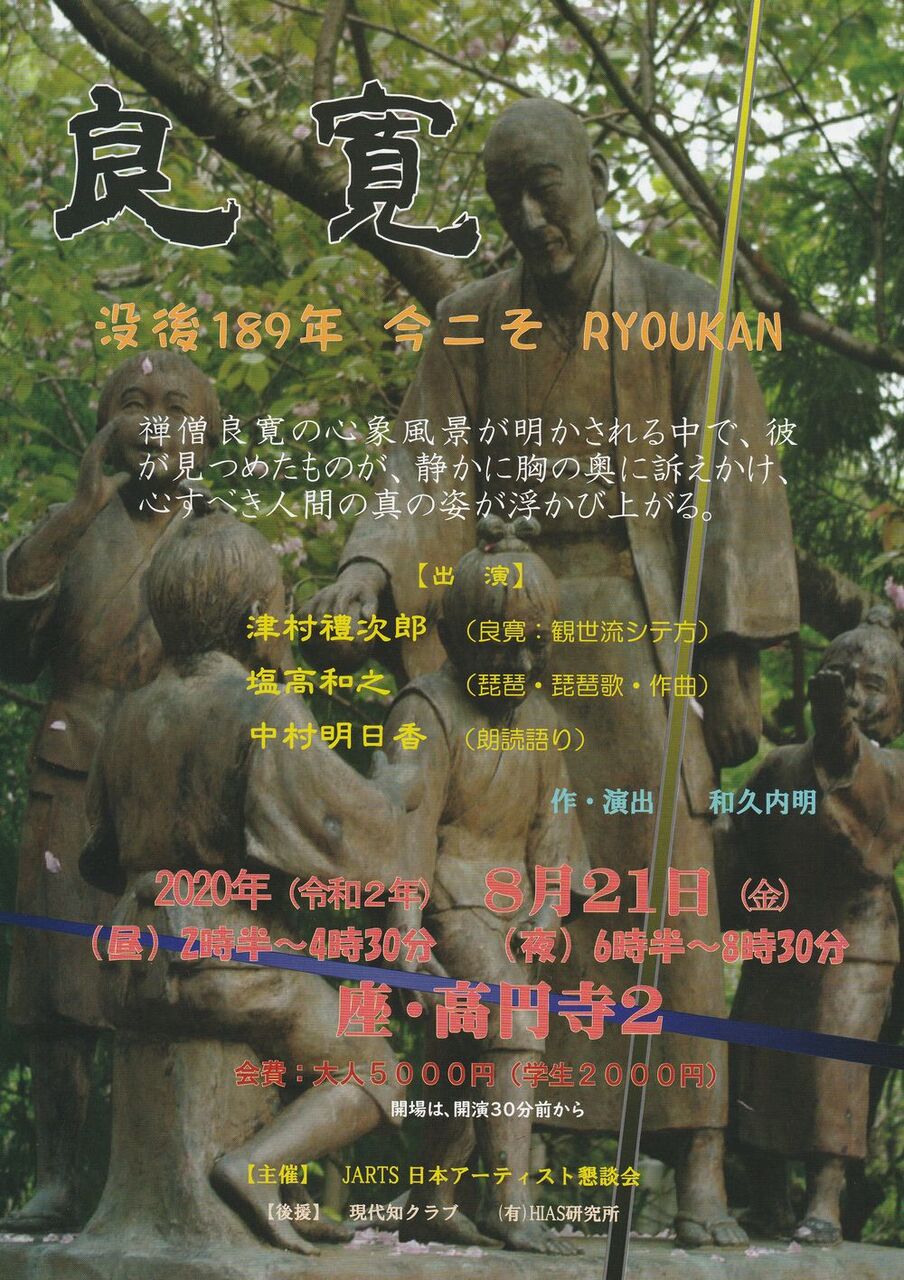

さて、このところお知らせしていた戯曲公演「良寛」の舞台が、先日終わりました。

2013年からこの「良寛」に携わってきたのですが、上演の度に新たな脚本でやって来ました。今回は脚本がかなりシンプルな内容になって、上演時間も1時間ちょっとに収まりましたので、内容も伝わりやすく、私自身もやり易かったです。今回は私と津村先生以外のキャストが変わり、新たに中村明日香さんが加わり、舞台上は3人だけでの上演でした。このシンプルな構成がとても良い効果を生んだと思います。中村さんのみずみずしい感性が上品な華となって、内容もグッと充実しました。

2013年からこの「良寛」に携わってきたのですが、上演の度に新たな脚本でやって来ました。今回は脚本がかなりシンプルな内容になって、上演時間も1時間ちょっとに収まりましたので、内容も伝わりやすく、私自身もやり易かったです。今回は私と津村先生以外のキャストが変わり、新たに中村明日香さんが加わり、舞台上は3人だけでの上演でした。このシンプルな構成がとても良い効果を生んだと思います。中村さんのみずみずしい感性が上品な華となって、内容もグッと充実しました。小さなライブと違って、こうしたしっかりと構成された舞台では、アンサンブルが大変重要なキーワードになって来ます。メンバー・スタッフ全員が、ここを判っていないと、良い舞台として結実しません。今回は出演者が3人で、私もただ音楽家という立場だけでなく、役者と対等に舞台に立っているので、全体を見渡すセンスとスキルが必要です。

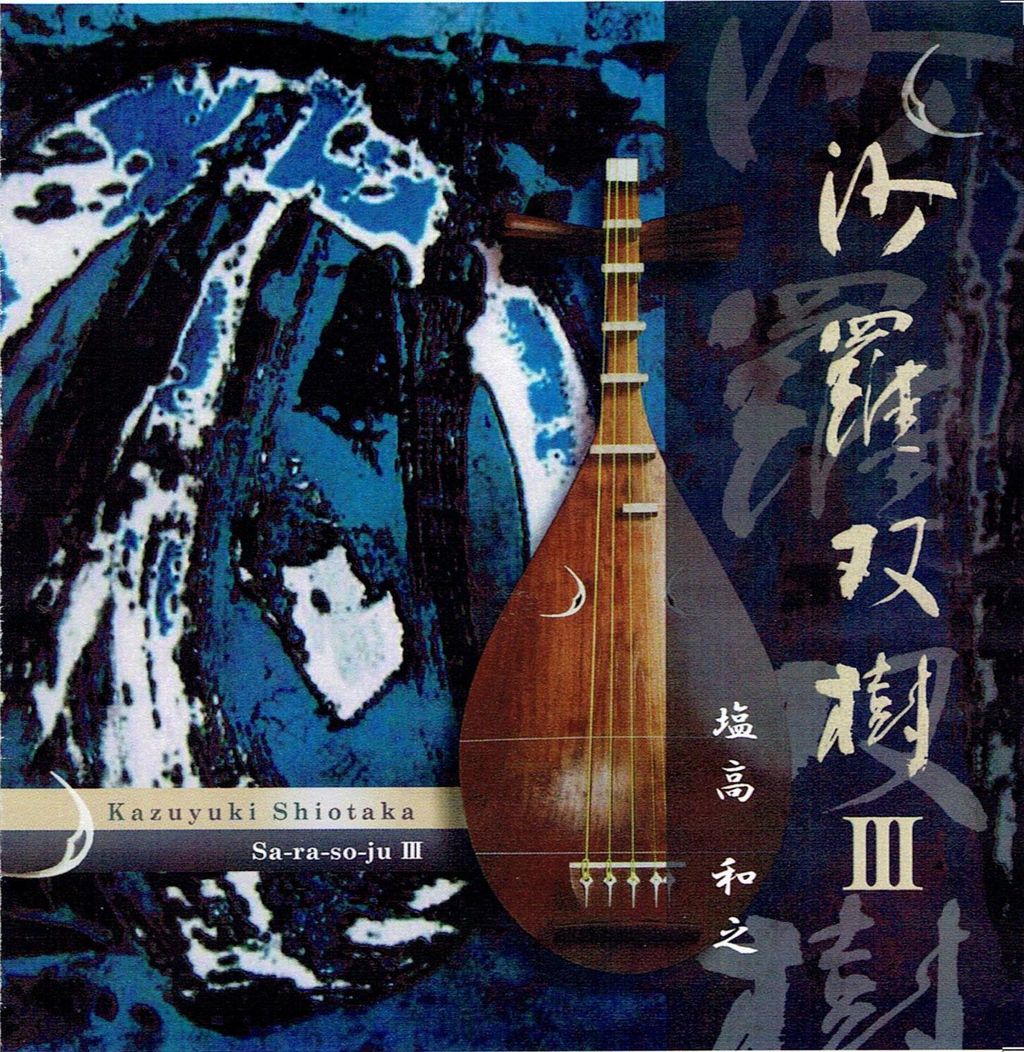

今、邦楽全体と見渡すと、このアンサンブルのセンスやスキルが足りてないように私は思います。特に琵琶は一人でやるのが基本ですので、無理もないのですが、プロの舞台人として活動して行くには、このセンスとスキルは必須です。是非次世代の琵琶人は勉強して行って欲しいですね。私にもすべきところは、まだまだ沢山ありますが、ジャズをやってたからこそ、アンサンブルという所に意識が行くのかなと思っています。今頃になってジャズを通り越して本当に良かったと思う事が多くなりました。

またの再演を楽しみにしています。

そして明日は、このところ何かと御一緒の、下掛宝生流ワキ方の安田登先生、Spacの女優 榊原有美さんという、良寛と同じメンバー構成による舞台が神戸凱風館にてあります。こちらは津村・中村トリオとは全く違う(逆方向ともいえる)個性とやり方ですので、これまた楽しみです。

凱風館HP:http://gaifukan.jp/

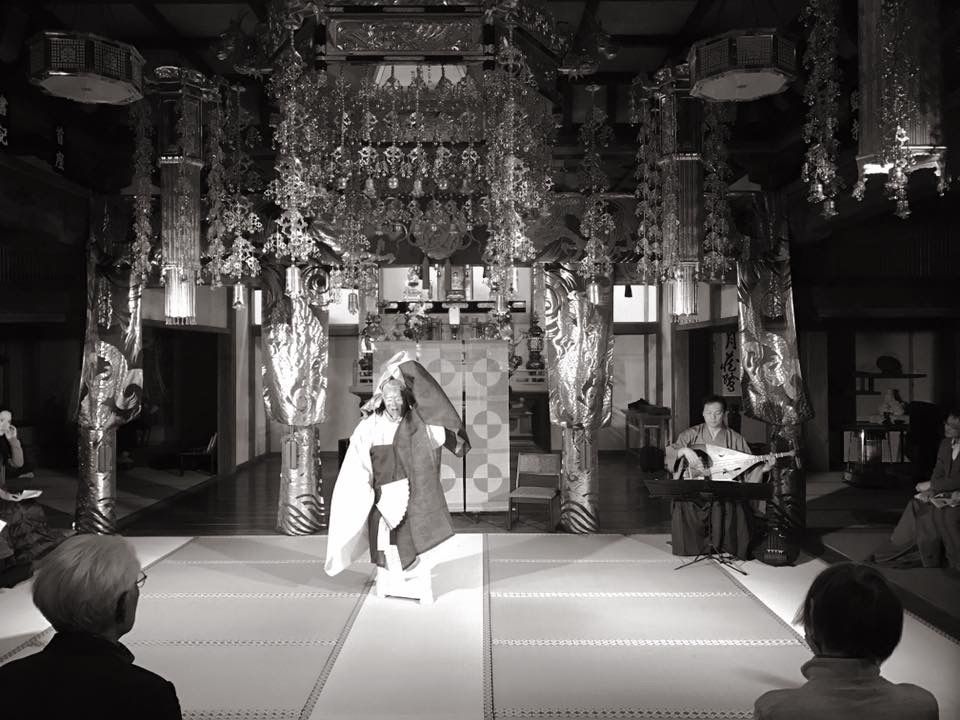

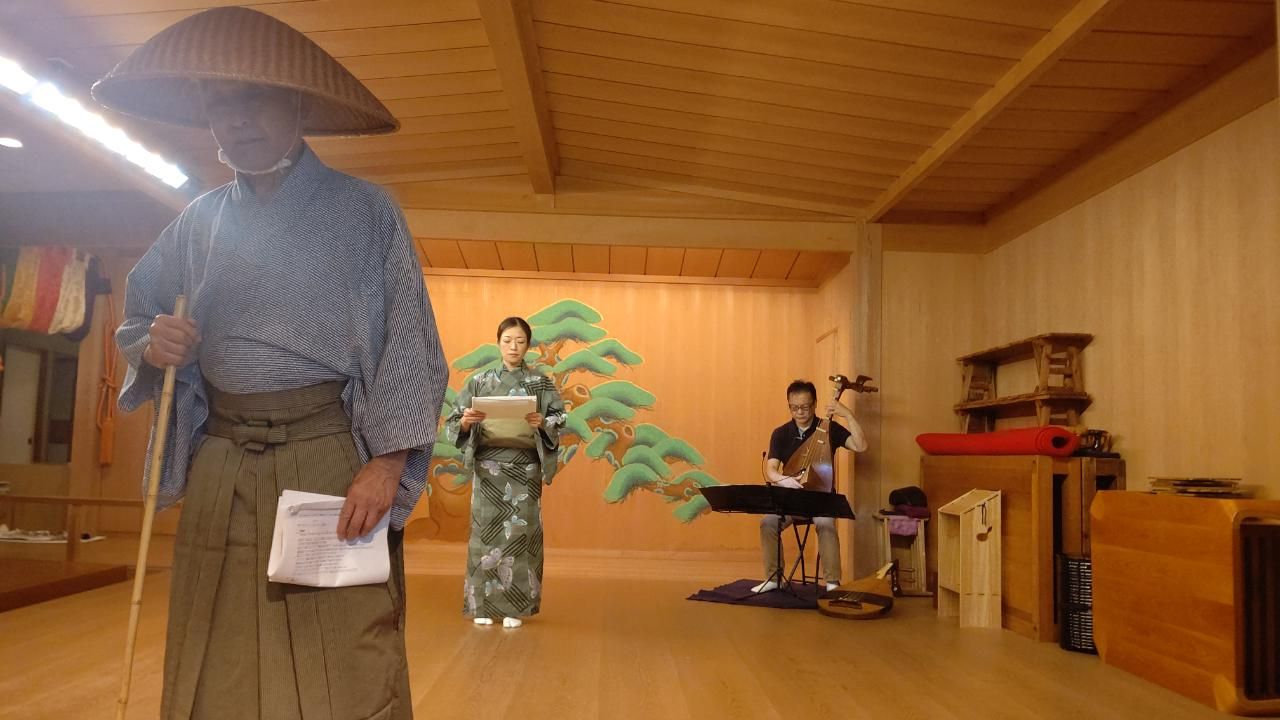

2014年の時の舞台写真

こういう時期だからこそという事もあると思いますが、例年とはまた違い、一つ一つの仕事から学ぶものはとても大きいですね。この所特に思うのですが、年を重ねる度に、だんだんと見えてくるものが増えました。それが経験から来るものなのか、単に年齢からくるものなのか判りませんが、確実に若い頃には見えなかったものが見えてきていますね。

周りの仲間も、今様々なやり方を模索し、行動に出ています。地方に移り住む人もあれば、海外に行く人も、帰ってくる人もいます。配信に活路を見出して力を入れている人も多いです。何しろこれまでと同じ感性とやり方では、もう舞台には立てないのが、はっきりしましたので、次を見据えている人は既に動き出していますね。

津村禮次郎先生 今回の舞台にて

人間はなかなか変われないものです。しかしそれに反して世の中というものは、今迄基本だと思っていたものも、気が付くと変わっていることなんてことは多々あります。しかもその変化のスピードはどんどん加速するように、時代が過ぎて行きます。

かつて薩摩琵琶はストレートな歌いっぷり弾きっぷりが大きな魅力でした。それが明治の中頃に、東京人 永田錦心により、都会的なセンスが持ち込まれ大きな変化をしました。そのスタイルは、当時の薩摩人から「軟弱」だなどとさんざん言われ、叩かれましたが、明治後半から大正時代に永田錦心の演奏がSPレコードによって世に紹介されると、瞬く間に人気となり、後に続く琵琶人達はこぞって、そのスタイルを真似、強調発展させ、裏声を使いコブシを回して、その美声を誇りました。すると今度は、琵琶歌は裏声を使い、産字を伸ばして 美声を競って歌うのがスタンダードだという人達が現れます。ほんの数十年でセンスも基本とするところも変わってしまうのです。今後マイクを使ってクルーナー唱法なんかで囁くように歌う人や、ラップの様に歌う人が出てきたら、コブシセンスの人は、また永田錦心を総叩きしたように、叩きまくるのでしょうか・・。

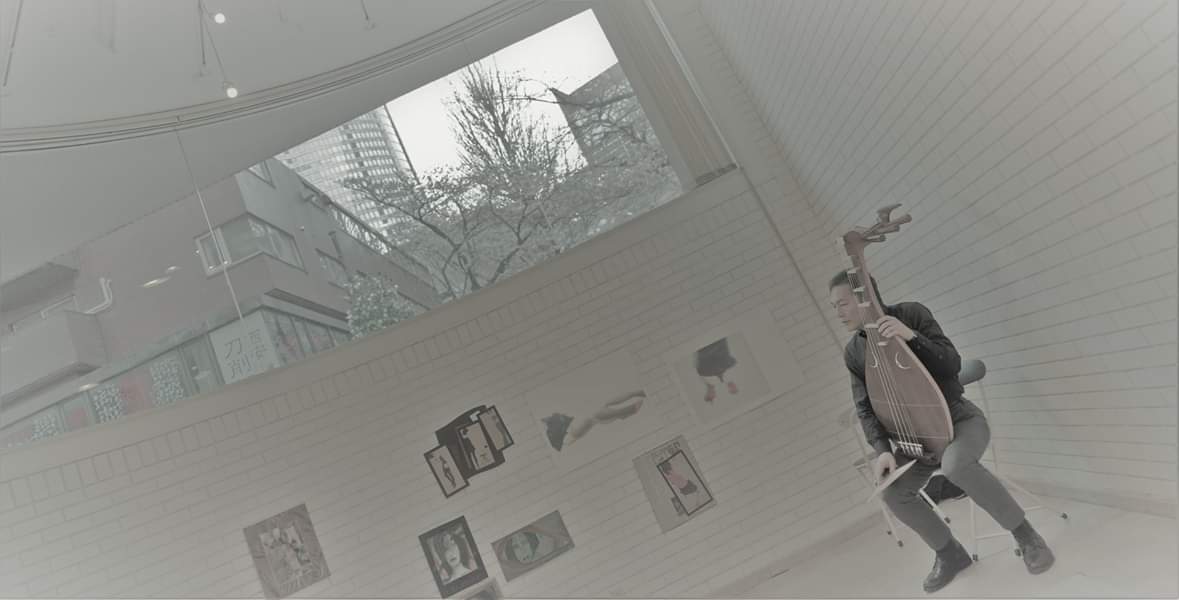

六本木ストライプハウスにて photo 新藤義久

芸術に関しては、多様性や前衛たる気概などがないと、すぐに形骸化したお稽古事になってしまいます。ましてや急激な変化を求められている今、旧来の形を追いかけるような者は、容赦なく淘汰されるでしょう。薩摩琵琶でいえば、最先端であろうとする精神を持って、新しい琵琶樂を打ち立てた永田錦心に続く我々が、形を真似てコブシ回しているようなお稽古事に陥るのが一番危ない。

いつも書くように受けつぐべきは核心の部分であり「志」です。表面の手法や形の格好良さに惑わされいるようでは、何も受け継げません。形を受け継ごうとした瞬間に滅びへと突き進むのは、芸術でも武道でも政治でも、何事も同じ世の習いなのです。

今は正に器を問われているその時です。今までやってきたことが、次の段階で新たな形として成就して行くか、正に一つの勝負所。この妙なる琵琶の音が、次世代に響き渡るかどうかという瀬戸際に来ているのではないでしょうか。

夏が終わり、これからの世の中がどうなって行くか、私には判りませんが、どんな激動の時代の中でも、舞台に立ち、琵琶の音を響かせるのが私の仕事。これからも形を変え、、自分なりのペースで演奏して行きたいですね。

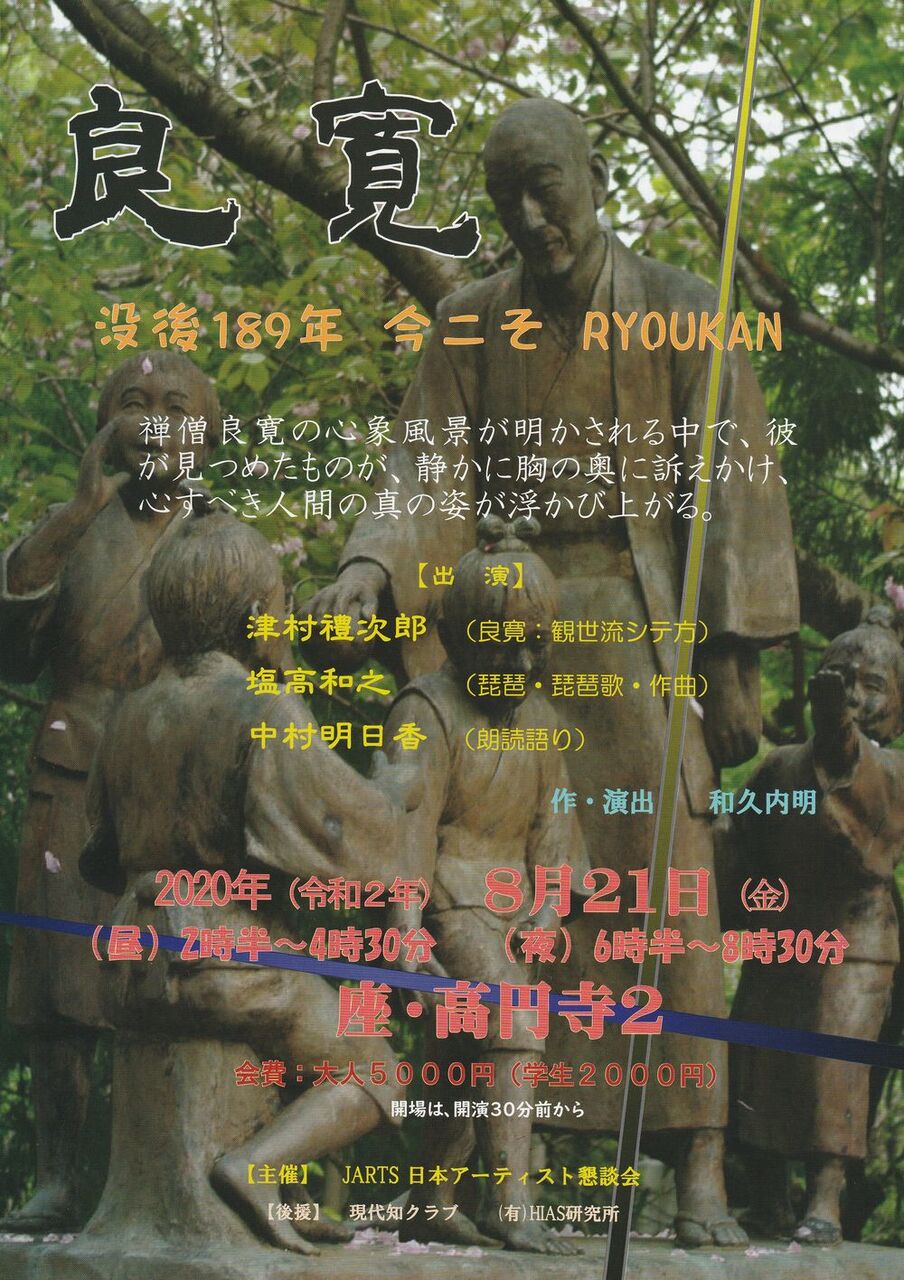

また今月は座・高円寺にて、戯曲公演「良寛」があります。和久内明先生の脚本で、共演は津村禮次郎先生、中村明日香さんです。これまで何度も上演してきましたが、今回は脚本がかなりすっきりして、良い感じに仕上がっています。8月21日、昼夜の二公演です。

また今月は座・高円寺にて、戯曲公演「良寛」があります。和久内明先生の脚本で、共演は津村禮次郎先生、中村明日香さんです。これまで何度も上演してきましたが、今回は脚本がかなりすっきりして、良い感じに仕上がっています。8月21日、昼夜の二公演です。